Avant toute chose, je tiens à remercier tout spécialement Marc Morali qui nous a fait l’amitié de venir de Strasbourg ce soir pour travailler avec nous et tout aussi chaleureusement notre collègue Telma Queiroz qui a eu la gentillesse d’accepter de traduire notre discussion depuis João Pessoa, au Brésil.

Je me suis proposée ce soir de commencer à traiter la question de savoir avec quoi se fabrique un corps aujourd’hui, ce qui n’est pas une question tout à fait simple. Je dis commencer, car ce travail se présente comme un woork in progress qui va trouver ses prochaines étapes dans les journées de décembre sur le tatouage et peut-être dans le prochain cycle du Cartel franco-brésilien de psychanalyse. Prenez donc mes propos de ce soir comme une entrée en matière, comme une première tentative de mise en place de la question.

Ce travail sur le corps fait partie de cet effort qui est le nôtre dans ce cycle, de penser les conséquences de la mise en place de ce qui serait une nouvelle économie psychique formulée par Charles Melman dans l’Homme sans gravité [1] , en mettant l’accent sur ce que cela nous oblige à inventer comme sujet et à fortiori comme analyste. Autrement dit, ce qui nous intéresse ce n’est pas le mantra de la déploration, du déficit, soutenu par certains à la suite de cette proposition de Melman. Ce qui nous intéresse est d’essayer d’avancer cliniquement, théoriquement, avec les outils du discours analytique lui-même pour continuer à rendre compte de cette nouvelle clinique. J’insiste sur ce point et pour continuer à solliciter la chaine de transmission dans laquelle je m’inscris je voulais citer ce que Charles Melman va rappeler à propos de Lacan dans son séminaire Pour introduire à la psychanalyse[2] :

« Lacan faisait valoir que notre interprétation des lois du signifiant était forcément datée. Il imaginait la possibilité d’écritures nouvelles de ce lois, susceptibles de résoudre éventuellement des impasses et en particulier celles de la sexualité – quitte, bien sûr, ne manquait-il pas de souligner, à ouvrir d’autres impasses, mais ailleurs, en un autre lieu que celui-là. Autrement dit, Lacan ne faisait pas de la castration la règle universelle susceptible d’organiser notre activité. Cela pour nous inviter à nous dépendre de l’idée que la psychanalyse est un domaine où les conclusions sont une fois pour toutes établies… »

Je crois que nous pouvons nous accorder pour dire qu’il s’agit là d’une sacrée ouverture ! Et au même temps d’une sérieuse invitation au travail ! Ne refermons pas ça trop vite !

Pourquoi partir du corps pour rendre compte de cette subjectivité en mutation et de ce qu’elle cherche à inventer ? Parce qu’il me semble qu’aujourd’hui le corps est au-devant de la scène, est au centre, au cœur, du lien social contemporain. Je disais dans l’argument qu’il est corvéable à merci.

Qu’est-ce que ça veut dire ?

Le corps de l’homme contemporain a été déserté des dieux, il n’est plus un temple divin, il n’est plus une propriété divine et inaliénable. En quelque sorte les dieux sont partis et ils nous ont laissés avec notre chair. Comment s’en débrouille-t-on ? Nous pouvons dire que ce corps est devenu alors un corps marchandise inséré comme tel dans le lien social prescrit par le discours capitaliste, par l’économie de marché et est donc devenu propriété privée, dont le sujet peut en user comme il veut. Il est désormais un corps à tout faire : page blanche pour des nouvelles inscriptions qui vont du deuil à la filiation par la voie du tatouage par exemple, siège de constructions identitaires multiples et changeantes y compris sexuelles, et grâce à la chirurgie et d’autres prouesses techniques, il est devenu modulable à l’infini face à des exigences esthétiques qui ne cessent d’évoluer.

Nous sommes sortis de la religion en effet, au moins des religions dites traditionnelles. Car nous avons à faire aujourd’hui à des formes des religiosités sans Dieu, sans transcendance, organisées le plus souvent autour d’une jouissance du corps propre. Le corps est encore ici au centre. Ça passe par le corps, les transes diverses, les pratiques holistiques, les pratiques du bien-être, les nouvelles conversions, les nouveaux baptêmes. Le corps est convoqué partout et il est sommé de répondre si possible sans limites, sans opposer de résistance.

Je fais ici un état de lieu sommaire avant de revenir à ma question : de quelle étoffe faudrait-il que ce corps soit fait pour répondre ainsi à toutes ces exigences ? Interroger cette étoffe, signifie interroger ce tissage, ce nouage, entre les registres du réel, du symbolique et de l’imaginaire mais aussi l’appareil de jouissance qui va avec. Si ce corps est aujourd’hui voulu sans limites qu’est-ce que cela nous oblige à mettre en place comme hypothèse ? Jusqu’où peut-il se plier ?

Nous sommes habitués à penser que le corps du sujet lui est décerné par le langage, qu’il le « corpsifie », pour reprendre ici le terme de Lacan dans Radiophonie. Et que c’est d’être un corps signifiant qui fait de lui une substance jouissante, un corps de jouissance. Un corps sert à jouir, nous dit Lacan. Mais il ne faut pas oublier que ce qui va venir donner consistance à ce corps signifiant c’est le trou, c’est la castration. C’est la castration qui met en place une limite qui vient assurer le bon fonctionnement du corps, qui vient vectoriser cette quête de jouissance.

Et maintenant ? Qu’est-ce qui a changé ?

Charles Melman[3] en se réfèrent à l’Homme sans gravité souligne : « le problème de cette mutation est que nous voyons cette instance phallique perdre son intérêt, perdre de sa présence comme si justement nous avions à faire maintenant à ce qui reste une structure organisée par une interpénétration, mais où le trou n’est plus qu’occasionnel et attends son comblement d’une façon d’autant plus impérieuse que, dans un tel processus, le seul moyen de mesurer la satisfaction n’est plus la référence phallique – ce qui organise la jouissance sexuelle, mais où la seule mesure de la jouissance c’est l’organisme ». Voilà, pourrions-nous dire, une indication précise de ce qui peut venir faire limite, mais cette fois-ci, du côté du réel du corps.

Que se passe-il quand cette opération de la castration qui vient mettre en place un réel sexualisé n’est plus de mise, n’est plus opérante, n’est plus soutenu par le lien social comme il semble être le cas aujourd’hui ? Dans ce cas de figure, à quel corps avons-nous à faire ?

Notre hypothèse c’est que dans ce cas, le réel du corps est traité par l’imaginaire en laissant entre parenthèses la fonction de trouage du signifiant. Ce traitement du réel par l’imaginaire semble être la marque de notre contemporanéité et donc susceptible de venir nous orienter cliniquement.

Je pourrais ici faire mienne la question posée par Christiane Lacôte-Destribas [4]: « Qu’est-ce qui peut faire métaphore du phallus aujourd’hui ? » Et comment « la fiction donne-t-elle ou pas, les conditions de la possibilité de la métaphore » ? Ce qui nous invite à donner de l’importance à la fiction de l’imaginaire, à une stratégie de cet imaginaire, pour préparer à la symbolisation phallique. Mais au même temps, je crois qu’il faut nous demander si c’est de ce même imaginaire dont il s’agit aujourd’hui, d’un imaginaire qui viendrait préparer la métaphore, qui viendrait mettre en place l’enjeu symbolique du phallus, si « ce qui pour nous est déterminant n’est plus justement ce jeu du signifiant, ce rapport d’un signifiant à un autre signifiant, la valeur du verbe, cet appui pris sur le verbe ».[5]

Pour avancer dans ces questions arides, mais qui nous concernent au premier chef, j’ai décidé de prendre le corps à témoin et d’ouvrir un dialogue entre la danse contemporaine et notre corpus pour ouvrir des pistes d’élaboration. Pour cela je vous propose d’abord une brève banque d’images à propos du voguing et du travail du danseur et chorégraphe américain Trajal Harrell pour qu’on puisse avoir un socle commun de travail.

Le rendez-vous 2013 * Vogue Fem – Keiona Lanvin vs Anna Nik Ninja : https://youtu.be/X6lEB_S5rqo?si=yjNat5lNrPt8KMwA

THE INTERNATIONAL MOTHER KEIONA REVLON : https://youtu.be/FweNvcYNORY?si=EGy5M6JjeqDphxIP

Trajal Harrell: Hoochie Koochie : https://youtu.be/Xf9LAo_buic?si=fsyuUQn__1AW7mLU

« The Köln Concert » / Trajal Harrell / Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble : https://youtu.be/gcV68s48DUM?si=glw15z_-twMA_YBb

Je vais donc dans un premier temps partir du voguing pour donner corps à ces questions avant d’aborder le travail complexe de Trajal Harrel, vu qu’il revendique le voguing comme une de ses références.

Le voguing dont le nom vient du magazine Vogue est un mouvement né à Harlem à la fin des années 60, mené par la communauté afro américaine, gay, trans, travesti et Drag et où ces corps s’approprient lors de défilés, les poses des mannequins de la revue Vogue. Certains mouvements de cette danse sont les mêmes poses que l’on retrouve à l’intérieur de la revue, mais elle s’inspire aussi des hiéroglyphes égyptiens et des formes de gymnastique et mise sur l’alignement parfait du corps et sur la ressemblance.

Le monde du voguing est un monde complexe, codifié, dont les adeptes s’organisent en House, tenues par des Mother dont peu importe le sexe. C’est à travers l’appartenance à ces Houses, que les adeptes revendiquent une appartenance à une famille d’un nouveau genre, une protection et un nom.

La scène voguing s’organise en Ballroom, où les Hauses s’affrontent dans des bagarres à travers des défilés avec des catégories et des figures codées. C’est en fonction du succès dans ces Ball Roms que les Mother se détachent, prennent du pouvoir et fondent leur House. Selon le film culte concernant le Voguing, à savoir, « Paris is burning [6]» dont je prends ici référence, les Houses « sont nés du désir d’avoir un nom » et « le nom vient des victoires dans les Balls » Ces noms sont pour la plupart fictifs comme Xtravaganza par exemple ou des noms issus de la mode comme Lanvin ou Yves Saint-Laurent. « La Mother devient Mother parce qu’elle est la plus douée du groupe. C’est elle qui bosse le plus, qu’on respecte le plus » Il faut avoir quelque chose à offrir pour diriger, disent-elles. Il y a donc une filiation par la Mother, et une appartenance qui s’organise mais cela dépend avant tout de la performance du corps.

De quoi s’agit-il dans ces défilés ? Dans ces bagarres comme vous l’avez vu dans la première vidéo montrée ?

Ce qui compte c’est à travers le corps, faire valoir l’image, la ressemblance : comme un des participants l’explique, ce qui compte c’est pouvoir paraitre un homme d’affaires par exemple, car pouvoir paraitre c’est être un homme d’affaire. Vous ne l’êtes pas mais vous lui ressemblez. « Je pourrais l’être car je lui ressemble, c’est un accomplissement » Ce n’est ni une parodie, ni une satire : c’est pouvoir incarner le rôle au sens fort du terme. « Vous effacez toutes les erreurs, tous les défauts afin de rendre l’illusion parfaite » « Je suis ma propre création extraordinaire » Le performatif ici est du côté de l’image et le semblant n’est pas de mise car il s’agit de ressembler réellement.

Donc qu’est-ce qu’on peut commencer à dire sur ce corps ? Je rappelle que ce ne sont que des hypothèses qui méritent d’être développés, affinées et ce d’autant plus que je ne suis pas, loin de là, une spécialiste du voguing.

Il me semble que le voguing nous présente dans son apogée, un corps traité comme image dont la performance va venir articuler pour le sujet le nom, la reconnaissance, une visibilité et une place dans le social.

Par ailleurs, le corps du voguing se moque de la gravité et fait de la « chute dite mortelle » – le nom de la figure maintes fois répétées dans les deux premières vidéos – le moment de gloire, moment d’exaltation où le comique n’est pas de mise. Il s’agit de se laisser tomber comme climax. Cette « chute mortelle », ce corps qui tombe, qui ne tient pas, est une figure périlleuse qui met en risque le corps des danseurs, qui les abîme si elle n’est pas parfaitement maitrisée. Il y a peut-être dans cette chute même, dans sa nomination comme mortelle, une monstration de quelque chose qui serait de l’ordre d’une limite ?

Autre chose qui me semble importante de signaler, c’est que ce corps tout image, ne se présente pas comme érotique, malgré sa nudité, malgré tous les accessoires dont il se pare. Cela m’a sauté aux yeux quand je suis allée un dimanche après-midi participer à un Ballroom au cœur de Paris dans une ambiance familiale et bonne enfant.

Je me suis demandé pourquoi ce corps tout au service de l’image, tout au service de sa performance physique n’est-il pas érotisé ? Il s’agirait d’un corps qui prime par la performance de la forme, sans père qui forme ? Comme si à partir du moment où on traite le réel par l’imaginaire, le trou du symbolique cesse d’être efficace, cesse de venir érotiser ce corps, cesse de venir rendre hommage à Éros.

Il n’empêche qu’aujourd’hui cette danse dépasse les frontières des communautés genrées où il est né. Depuis le film qui a contribué à le sortir du ghetto, le voguing a évolué, il est partout, y compris dans les séries de Netflix, et on trouve des Balls rooms disséminés partout dans le monde, de Paris à Rio. Le voguing est présent aussi dans les lycées parisiens comme forme de d’intégration des corps divers, des identités diverses. Et pourquoi pas ? Mais il convient de noter alors qu’il s’agit d’un traitement du corps qui se généralise, qui est promu partout y compris au sein de la très officielle Éducation Nationale Française.

À quoi cela répond ?

Je me suis demandé, mais il y a surement d’autres hypothèses possibles, si l’engouement par ce traitement du corps par l’imaginaire avec ses conséquences, ne serait pas à mettre en rapport avec le vœu très moderne de se passer du phallus y compris pour construire son identité sexuelle. Autrement dit, à la fluidité du genre viendrait correspondre une fluidité des corps ? Voilà une question qui pourrait venir baliser le chemin.

Le voguing est venu aussi laisser ses marques, influencer la danse contemporaine comme c’est le cas dans l’œuvre du danseur chorégraphe afro-américain, Trajal Harrell, dont je voulais m’appuyer maintenant pour poursuivre mes questions sur le corps aujourd’hui.

Trajal Harrell a grandi dans la danse et la musique – commence le théâtre à 12 ans, part à l’Université de Yale puis, à 22 ans, à New York, étudie les méthodes de Trisha Brown et Martha Graham. En 1999, il présente un solo de trois minutes à partir d’un voguing minimaliste, épuré, et explose dans la scène de la danse contemporaine.

Il commence alors à mêler danse post moderne et voguing. Pour The Koln Concert, que j’ai eu la chance d’assister, et dont je vous ai montré un court extrait, Trajal Harrell parle d’une synthèse de ses recherches qui vont du voguing, à la danse post modern et au buto avec l’idée de faire place à la vulnérabilité, à ce qu’on dit laid, abîmé. Et en effet s’il se réclame du voguing c’est pour s’en emparer, le travailler, pour s’en décaler et le confronter à d’autres formes de danse.

Cette confrontation entre voguing et buto est très intéressante car selon lui, elle fait dialoguer « la représentation des gens qui sont très peu représentés et qui n’ont quasiment pas le droit d’être sur scène, qui ne devaient pas être vu, à savoir : les infirmes, les corps vacillants, piteux, absolument l’inverse des corps classique érigés sur les pointes, les corps laids, les corps souffrants – et les corps du voguing basés sur la mode et qui joue sur la beauté, sur le glamour. Le buto est à l’inverse de ça, met en scène le vulnérable, le fragile. La source est vraiment différente. Le buto est un désespoir joyeux, une anti-danse, quelque chose de sale, pas propre, un rapport à la mort, une danse de l’obscur, avoir les morts qui dansent à travers les corps, un corps qui se décompose. On n’est plus dans quelque chose de beau. L’excitant est d’avoir cette perspective du défilé d’un côté et le buto, le rapport avec des corps exclus, non habituels, non formatés, de l’autre. Dans le voguing il est très rare d’avoir un corps souffrant, un corps qui ne soit pas beau. Mais même dans le voguing on retrouve cette mise en avant des corps qui n’étaient pas attendus, qui vont au-delà du dominant » et c’est surement ça qui l’intéresse.

A cela Trajal ajoute, la danse post moderne, et l’esthétique grecque classique, la tradition du théâtre à laquelle il a été formé. Je vous donne ces quelques indications pour vous rendre sensible au fait que l’œuvre de Trajal est une œuvre mosaïque, kaléidoscopique, où l’imaginaire est foisonnant, même s’il va dire : « qu’avant tout, c’est l’unité que je recherche » et c’est important de le noter.

En se décalant du voguing, il se décale aussi d’une démarche identitaire vers la question de l’existence : « quelle que soit la couleur de la peau, c’est dur d’exister dans le monde et c’est avant tout de ça dont je parle » Il veut parler de la douleur d’exister, dirions-nous et pour cela son arme c’est l’imaginaire. Il veut une danse qui convoque les imaginaires afin que ce qui est pensé impossible advienne, il veut créer une danse mythologique qui appartiendrait à tous et à toutes. Les critiques lui reconnaissent une hybridation de cultures, des gestes, de musique et même d’habits et une circulation des esthétiques et des références.

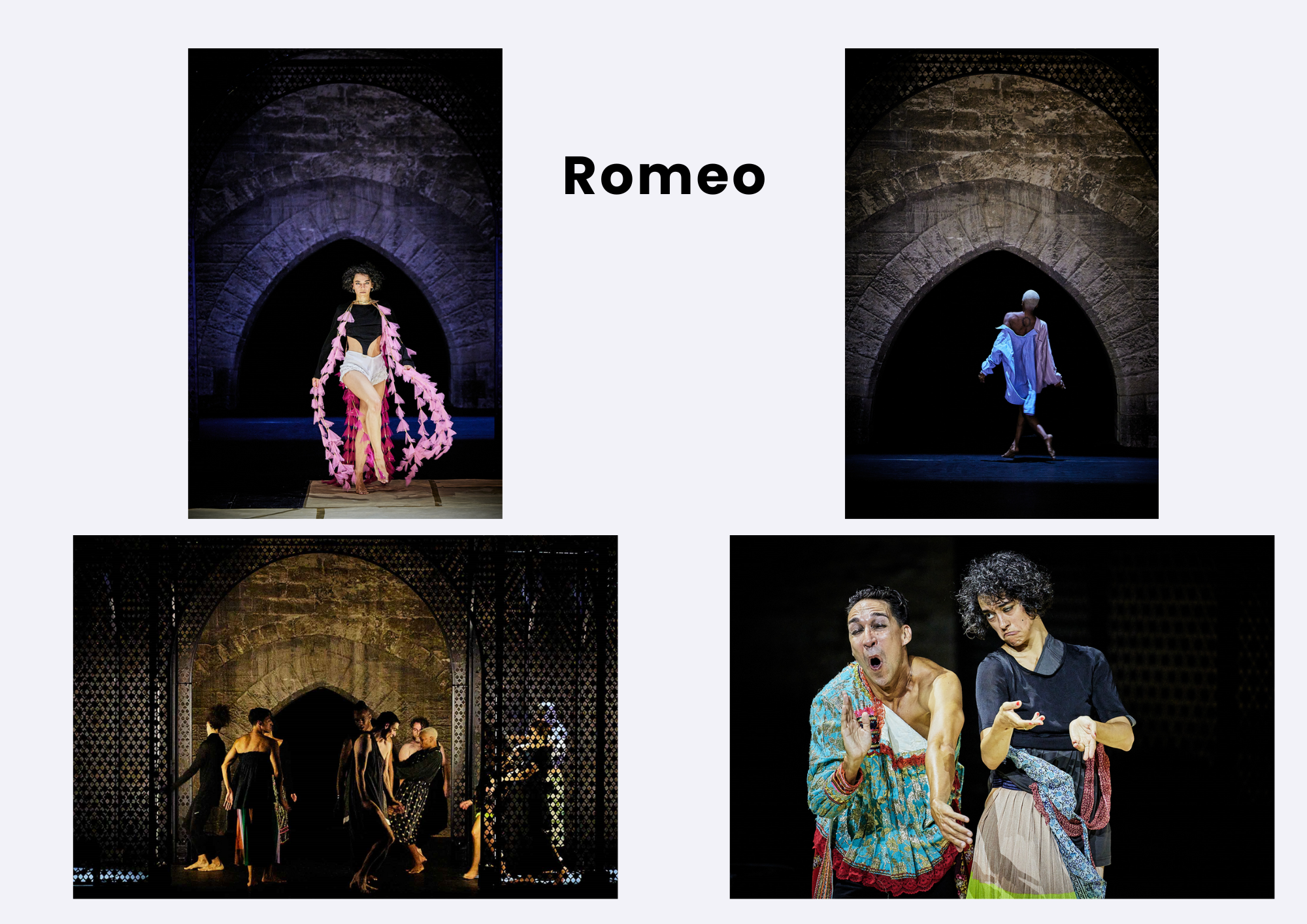

Trajal peut dire que la pièce The Romeo est une chorégraphie de l’imaginaire, un voyage qui nous transporte à travers les générations et les cultures, mais sans date précise. A l’instar du geste chorégraphique, la musique et les costumes traversent les temps et les cultures. « J’aime l’idée que plusieurs imaginaires se répondent et se rejoignent lors d’une représentation. Je voulais faire une danse qui ne soit pas reliée à une nation, mais à une culture qui aurait voyagé, qui fait partie de toutes les cultures. Je cherche à ré-ouvrir l’imaginaire »

Trajal travaille en effet dans l’imaginaire sans pour autant copier, dans un travail de recherche permanent pour le nourrir sans néanmoins utiliser la citation, pour produire une « danse de la survie » comme il a pu dire à propos de The Romeo.

Je le cite : « Je crée et j’agis. Je crée de nouvelles versions de l’Histoire et des histoires sachant aussi que c’est une illusion de vérité. En réalité, tout est imaginaire. J’essaie de toucher les gens au cœur, pour découvrir ce qu’ils ne connaissent pas, une certaine part d’intangible. Je questionne notre rapport à l’archaïque. Qu’en reste-t-il dans nos mémoires ? Je cherche à toucher l’inhérent, ce qui est déjà en nous. Rien n’est alors trop figuratif ou démonstratif. Tout est d’une grande fluidité »

« Je crois que l’une des choses que l’artiste peut faire est d’aider chacun à croire en l’impossible et au pouvoir de l’imagination. Nous avons encore besoin de ces outils pour résoudre certains de nos plus grands problèmes sur la planète, notamment la capacité de vivre ensemble au sein de différentes cultures et croyances »

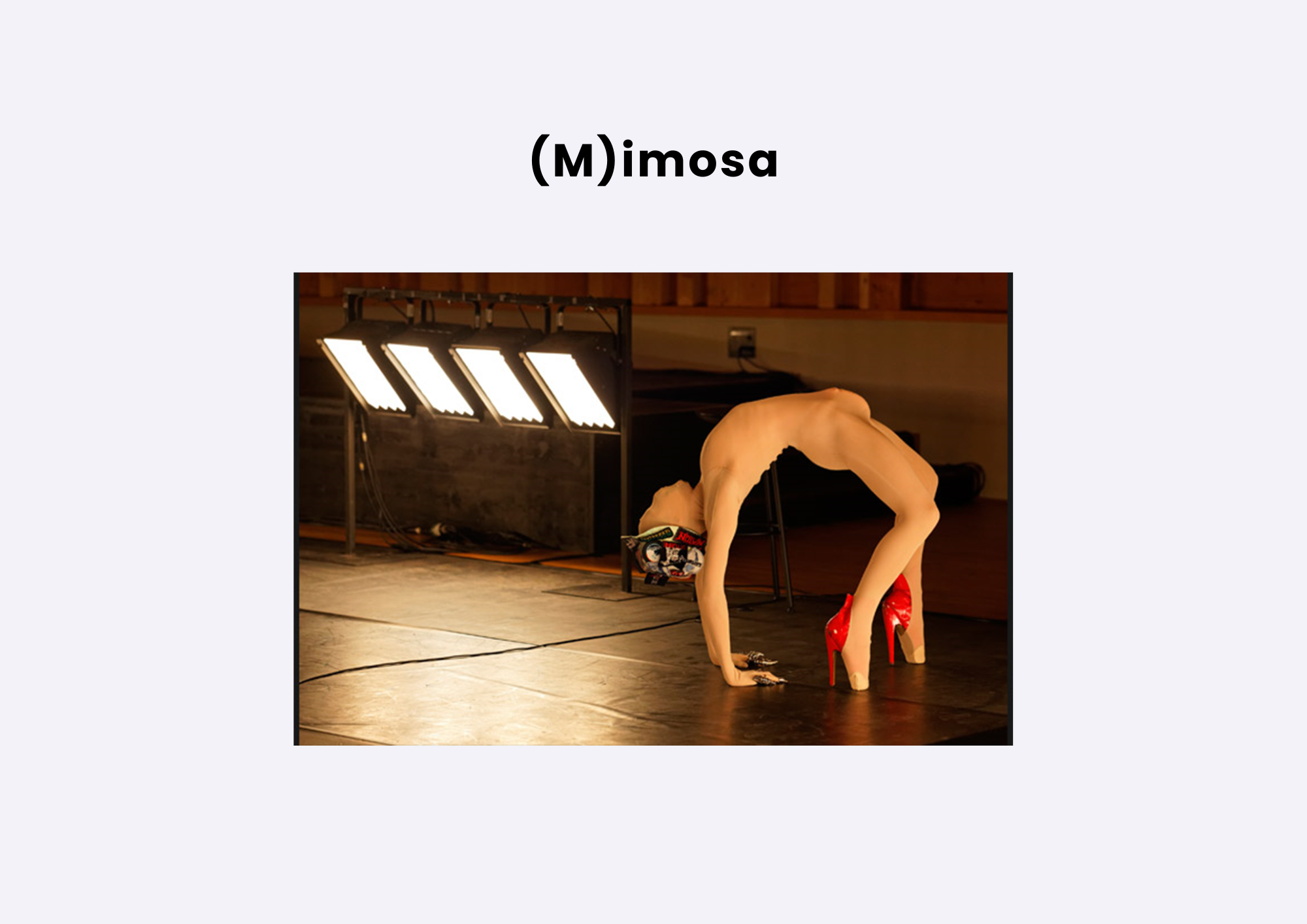

Je pourrais vous dire encore beaucoup d’autres choses sur ce travail très riche et complexe qui met à l’honneur l’hybridation, l’impureté, un certain bricolage imaginaire du corps, une nouvelle danse, des nouvelles manières d’habiter le corps, des nouvelles manières de bouger le corps qui se déploient à travers ces imaginaires, ces fictions qu’il met en jeu. On pourrait dire en effet que Trajal met en scène un corps en déséquilibre permanent, mais qui ne tombe pas, un corps en arabesque, à la fois beau et grimaçant, teinté d’érotisme, un corps féminisé pas dans le sens du genre, mais dans le sens de la structure. Un corps donc organisé du côté du pas-tout, saisi dans sa fragilité même.

Il y aurait certainement d’autres choses encore à développer, mais je vais seulement insister sur deux points :

D’abord sur la place des costumes dans son œuvre, ce qu’il appelle son rapport charnel avec le vêtement qui lui vient de sa mère. Les costumes en effet prennent plus de place que le décor, et il dit généralement commencer par le costume avant de danser. Les costumes poursuit-il, sont comme « une armure pour le danseur ». Au même temps, je ne sais pas si vous avez remarqué cette chose curieuse, que beaucoup de costumes sont à peine enfilés, marquant au même temps une mise à distance, un espace entre le vêtement et le corps, parfois portés devant comme une armure sans s’en emparer, sans s’en habiller, sans le porter vraiment, ce qui vient marquer un autre décalage avec le voguing et la mode où il s’agit plutôt d’incarner le vêtement. C’est un petit décalage intéressant, cette façon de venir dénoncer le collage avec l’image, avec la vêture, même si le costume prend beaucoup de place mais peut-être ici autrement. Comment lire cela ? Peut-être comme une réouverture de l’imaginaire pour m’en servir d’un de ses propos.

Deuxièmement, la place accordée par Trajal à la joie dans la création. Mais cette joie il la définit comme étant différente du bonheur. Cette joie tient compte et reconnait la présence de la souffrance, sa possibilité. C’est la présence concomitante de la joie et de la mélancolie, une sorte de jubilation, de célébration qu’il retrouve dans la musique de Joni Mitchell et de Keith Jarret, et qu’il réunit dans la pièce The Köln Concert. Il faut penser que Trajal est plus lacanien que l’on croit et sait que la jouissance est ce qui va au-delà du plaisir.

Reprenons maintenant à la lumière de ce dialogue avec le corps dans la danse contemporaine, la question que je soulevais au début : Est-ce que ce travail de et par l’imaginaire que nous propose Trajal Harrell, différent à maints égards de ce qui se présente dans le voguing, pourrait faire fonction de stratégie, viendrait permettre, préparer, à la symbolisation phallique, à la mise en jeu d’une métaphore ? Je ne crois pas. Ce qu’il propose me semble plutôt de l’ordre d’une juxtaposition, d’un collage, sans la possibilité d’une mise en place d’une métaphore qui fasse trou. Ce qui l’intéresse c’est l’unité, c’est le tout à l’instar d’un Édouard Glissant. Ce qu’il nous présente c’est un corps comme utopie, une utopie du corps, des corps.

Reste la question qui m’a lancé dans ce périple : avec quoi se fabrique un corps aujourd’hui ?

À croire Trajal Harell et je crois qu’il a raison, le corps du sujet contemporain se fabrique avec des nouvelles mythologies, avec une juxtaposition d’images, un collage, qui produit un corps en kaléidoscope, qui peut passer du voguing au buto, ou de la transe traditionnelle à la transe techno comme dans le travail d’Alexandre Roccoli. Ces fictions, ce travail de l’imaginaire sont capables de produire d’interpénétrations dont nous parlaient Melman comme c’est le cas dans la surface de Boy, mais sans articulation autour d’un trou. Ces interpénétrations de récits, et même des jouissances, fonctionnent et sont surement ce qui permettent que ce corps fluide, en vague, en vogue, vacillant, tienne sur la pointe des pieds comme une illustration de sa fragilité, pas seulement de forme ni de consistance mais aussi somatique dont notre clinique quotidienne nous donne également des nouvelles.

Je prends ici la danse comme une tentative artistique de présenter un corps qui tient avec les moyens du bord, ce qui fait surement le succès du voguing et la pertinence, la beauté, la sensibilité, du travail de Trajal Harrell.

Je reste ainsi persuadée que nous avons à prendre au sérieux ce que le corps de la danse nous enseigne, ce que le travail de ces chorégraphes contemporains nous enseigne sur ce traitement du corps par ce type d’imaginaire, si nous voulons mieux nous orienter dans la prise en charge des certaines pathologies comme l’anorexie/boulimie ou dans la clinique psychosomatique où cette question du point phallique dans la structure pose question, où le trou de la structure ne relève plus de la nécessité mais de la contingence.

Pourquoi donc prendre au sérieux ce que l’art nous enseigne ?

Simplement parce que nous voguons très certainement vers un autre corps, et il serait temps qu’on s’en rende compte.

[1] Charles Melman, l’Homme sans gravité, jouir à tout prix, Denoël, 2002

[2] Charles Melman, Pour introduire à la psychanalyse, Érès, 2024, p.403

[3] Charles Melman, « Où est-il passé ? », in Savons-nous encore ce que c’est le phallus ? ALI, 2007

[4] Christiane Lacôte Destribats, « Un repère sans évidence », in Savons-nous encore ce que c’est que le phallus ? ALI, 2007

[5] « Où est-il passé ? », in Savons-nous encore ce que c’est le phallus ? ALI, 2007

[6] “Paris is burning”, Film de Jennie Livinston, EUA 1990