Bernard Vandermersch — Cette leçon III est un petit peu, comment dire, j’ai l’impression que Lacan n’a pas préparé sa leçon et en fait ce qui est bizarre c’est qu’on a l’impression même qu’il a presque oublié des choses qu’il avait bien articulées notamment en topologie 10 ans auparavant. Il reprend le tore en tous cas.

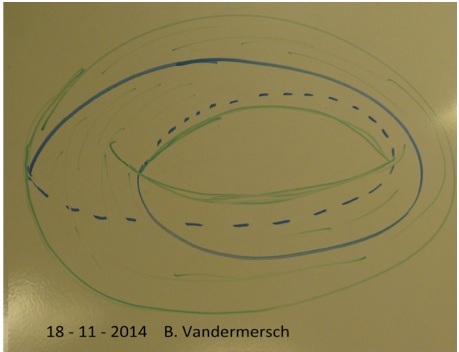

Alors voilà un tore, enfin le dessin d’un tore, sur lequel j’ai dessiné une double boucle en bleu.

Un tore ce n’est pas une chambre à air pleine d’air comme on dit toujours. Un tore c’est une surface, ça n’a pas d’épaisseur, ce n’est pas un volume et très souvent il y a cette difficulté d’admettre qu’on est dans un espace à deux dimensions seulement donc un espace complètement plat ; ce qui fait que quelqu’un qui se baladerait dans l’épaisseur nulle de cette surface ne pourrait jamais savoir qu’il est sur un tore (sauf à parcourir des cercles de plus en plus petits et de s’apercevoir que certains cercles ne peuvent être réduits à rien). Sinon, il faut un point de vue extérieur, ne serait-ce que pour voir le trou du tore.

Hubert Ricard — L’âme du tore ?

B. Vandermersch — L’âme du tore elle n’est visible que du point de vue de l’Autre, il y faut de l’Autre. Cela dit si l’Autre est aussi plat que le sujet, il n’y verra rien non plus !

Bon ! C’est un premier point : le tore utilisé ici n’est pas un volume, c’est seulement la surface, de la même façon que la sphère n’est pas une boule c’est la surface qui entoure la boule. Je pense que Lacan partait du principe que le lieu de l’Autre fait de langage est un espace à deux dimensions. Pour le langage, deux dimensions suffisent… signifiant – signifié, désir – réalité, deux dimensions suffisent ; ça pose d’ailleurs cette question : où vient le réel là-dedans ? Eh bien, dans la théorie des surfaces, le réel est toujours représenté par une coupure ! C’est dire qu’il n’est pas homogène aux deux autres dimensions.

Voilà un tore et donc il faut le couper. Et si je le coupe, non pas par une « double coupure » comme dit Lacan, mais par une coupure en double boucle.

Souvent il emploie des expressions un peu imprécises, ce qui fait qu’on s’égare un peu ; de la même façon quand il dit « une double bande de Möbius » ce n’est pas une bande de Möbius. Une double bande de Möbius c’est une bande à deux faces, ce n’est pas une bande uniface. Alors pourquoi ne pas dire bande de Jourdan, puisque c’est comme ça qu’elle s’appelle ? Ou bande biface ?

Alors si nous découpons quelque chose selon cette double boucle, qu’est-ce qu’on obtient ? On obtient ce que Lacan appelle une double bande de Möbius (dans l’Étourdit il appelle ça la bande de Möbius bipartite). Alors voilà mon tore, il est plat parce que fait avec du papier, mais en fait c’est creux à l’intérieur. Alors on va faire l’expérience… on va couper là-dedans… selon le trajet en double boucle… le résultat ne fait pas mystère puisque vous l’avez certainement fait déjà vous-même… C’est plus compliqué quand on va découper à l’intérieur évidemment, surtout au moment où les deux coupures vont se croiser, enfin vous voyez que c’est un tore.

Voilà ! Ceci est ce qu’il appelle une double bande de Möbius c’est-à-dire une bande de Jourdan et comme vous le voyez elle a deux faces, une face rose et une face à rayures violettes… Pourquoi l’appelle-t-il double bande de Möbius ? Parce que cette bande peut être recollée sur elle-même, mais d’une autre façon que pour refaire le tore, pour faire une bande de Möbius.

Il y a plusieurs façons de faire ; dans l’Étourdit, Lacan prend un tore, il dessine la double boucle et il fait glisser comme ça les deux faces l’une sur l’autre de telle façon que le trait de double boucle vienne sur le côté du tore aplati comme une bande. Voilà donc notre tore aplati et qui ressemble maintenant à une bande de Möbius. Mais c’est un tore, c’est une fausse bande de Möbius, c’est un tore aplati, d’accord ?

La différence c’est qu’une bande de Möbius a un bord. Le tore c’est une surface sans bord, une surface continue sans bord. Ça a l’air d’avoir un bord lorsque c’est aplati comme ça mais ce n’est pas un bord, c’est simplement le retour de la surface sur elle-même.

Alors ça laisse quand même deviner qu’il y a quelque chose de sournois dans le tore qui l’apparente quand même quelque part à la bande de Möbius. Dans l’Étourdit Lacan explique comment on peut passer du tore à la bande de Möbius et de là évidemment avec son complément, le disque, objet a, vous formez le cross-cap. Autrement dit comment, dans une psychanalyse, vous passez d’un névrosé dans son tore qui répond « bêtement » à la demande de l’Autre, au sujet du fantasme qui, lui, va soutenir son désir non pas sur la demande de l’Autre mais sur l’objet qui le cause.

Il faut faire donc une bonne coupure et après recoller. Lacan va se poser la question : est-ce qu’il faut coller par devant ou par derrière ? Pourquoi ? On va continuer petit à petit…

Donc on a fait une double bande de Möbius. Et voilà la double bande de Möbius comme Lacan propose de le faire, avec le double S ; alors la question est la suivante : est-ce que le côté avec ses carreaux dessinés va passer devant ou bien derrière ? (Manipulations) Vous voyez ? Il y a une espèce de tour de passe-passe… Pour reconstituer le tore, vous faites une suture là tout le long de la double boucle. Vous avez reconstitué un tore mais cette fois la face « interne » est devenue externe. En fait c’est un mode de retournement du tore. Le tore uni à l’extérieur avec sa face intérieure à carreaux, peut être retourné. Je peux faire passer la face intérieure à l’extérieur et hop ! J’ai un tore qui a été retourné.

À partir du moment où j’ai fait cette découpe en double boucle qui est supposée être la découpe signifiante, un signifiant étant différent de lui-même, une boucle simple est trop bête. Vous me direz le signifiant est bête. Mais la double boucle donne cette idée qu’il est en plus différent de lui-même. Une boucle et une deuxième boucle différente de la première mais qui n’en font qu’une au total. Voilà ! C’est un petit peu intuitivement comme cela que Lacan essaie de nous faire entendre que la double boucle c’est le signifiant. Donc une coupure signifiante théoriquement peut faire passer l’intérieur à l’extérieur. Évidemment cela ça intéresse Lacan à cause de la question de l’une-bévue, comment quelque chose qui est supposé caché peut devenir apparent.

Pierre-Christophe Cathelineau — Dans la leçon II, il fait la distinction entre, enfin la distinction artificielle, puisqu’il n’y adhère pas, entre le conscient et l’inconscient, c’est-à-dire les deux faces distinctes ; les deux faces distinctes impliquent qu’on a une face du conscient et une face de l’inconscient. Je le dis parce qu’il le dit dans le texte. Je me demande s’’il ne se sert pas de cette double boucle pour parler de ça ?

B. Vandermersch — Oui, c’est ce sur quoi Marc a beaucoup insisté, sur le fait de l’interprétation par exemple, qui fait entendre brusquement qu’il y a une autre face. On est dans un univers uniface et la coupure signifiante, une bonne coupure peut faire entendre brusquement, c’est la coupure médiane dans la bande de Möbius, qui fait entendre qu’à un moment, il y avait une autre face.

Je ne fais jamais de parallélisme topologie-clinique de façon biunivoque. Il ne faut pas dire tel fait clinique correspond à une structure topologique et une seule. Mais ça aide à comprendre comment il y a des structures qui se décompensent à la suite d’un mot, d’une intervention. Il y a des modifications topologiques qui peuvent surgir, ça c’est sûr, par une interprétation signifiante mal à propos. Ou même simplement le fait d’allonger un paranoïaque sur le divan. Alors je ne sais pas comment l’expliquer, peut-être que la topologie des surfaces est insuffisante, il faudrait là se servir du borroméen, parce qu’il y a quelque chose qui est perdu du côté du repère du petit autre.

Bon cette bande de Jourdan peut être recollée sur elle-même de façon à produire une bande de Möbius. C’est ce que j’ai fait ici, j’avais une bande biface, je l’ai recousue sur elle même et là on a une bande de Möbius tout à fait ordinaire. Donc on est passé dans un premier temps d’un tore à la bande biface, la bande de Jourdan, puis, dans un deuxième temps, en la recollant sur elle-même, d’une autre façon que le tore, on a obtenu une bande de Möbius, qui pourrait se compléter d’un disque, un disque qui doit s’interpénétrer pour former ce qu’on appelle le cross-cap.

Alors Lacan se pose des questions : est-ce qu’il faut recoller devant ou derrière ? Ça fonctionne indifféremment, vous avez vu, on peut le faire recoller devant ou derrière, ça marche tout aussi bien. C’est assez surprenant, mais c’est comme ça. Ça le tracasse un petit peu parce qu’il se pose la question de savoir : qu’est-ce qu’il faut pour que cette possibilité de l’indifférence s’arrête ? Pour que cette possibilité s’éteigne il faut qu’elle cesse de s’écrire, c’est-à-dire que nous trouvions un moyen de distinguer ces deux cas. Quel est ce moyen ? Il dit que ça nous intéresse parce que l’une-bévue est « quelque chose qui substitue à ce qui se fonde comme savoir qu’on sait, le principe de savoir qu’on sait sans le savoir, sans le savoir qu’on sait ». Il y a quand même beaucoup de façons de se poser la question de l’inconscient, peut-être autres que celle-là, mais là c’est comme ça qu’il la pose ; en tout cas il dit que c’est une question de point de vue parce qu’il explique que le tore, pour voir qu’il est troué, il faut un point de vue extérieur. Il faut toujours se souvenir que ce sont des surfaces et que l’on est supposé être des êtres infiniment plats.

P.-Ch. Cathelineau — Qu’est-ce que ça veut dire, que ça s’écrive, que ça cesse, de s’écrire ? Que l’on passe d’une position de savoir à une position de savoir sans le savoir ? Parce que ça veut dire que l’une-bévue c’est quelque chose qui décomplète le savoir en fait. C’est comme cela que je l’interprète. C’est-à-dire que ça vient introduire le manque dans le savoir. Quelque chose comme ça.

B. Vandermersch — Oui ! Quel est le lien avec ça ? C’est que dans le fond on ne peut pas savoir. À vrai dire ça m’a fait penser à ce qu’il dit dans La Logique du Fantasme où on a une structure qui est à peu près la même. Il s’agissait non pas de la bande de Möbius et de la bande de Jourdan mais du cross-cap, qui est une bande de Möbius dont le bord se serait refermé, ou encore dont le trou aurait été bouché par un disque.

Alors voici ce qu’il nous dit, il parle de cette bulle :

« Cette surface que j’appelle bulle a proprement deux noms : le désir… et la réalité.

Il est bien inutile de se fatiguer à articuler la réalité du désir parce que primordialement, le désir et la réalité sont dans un rapport de texture sans coupure. Ils n’ont donc pas besoin de couture, ils n’ont pas besoin d’être recousus. Il n’y a pas plus de « réalité du désir », nous dirions, qu’il n’est juste de dire « l’envers de l’endroit » : il y a une seule et même étoffe qui a un envers et un endroit. Encore cette étoffe est-elle tissée de telle sorte qu’on passe, sans s’en apercevoir, puisqu’elle est sans coupure et sans couture, de l’une à l’autre de ses faces et c’est pour cela que j’ai fait, devant vous, tellement état d’une structure comme celle dite du plan projectif, imagé au tableau dans ce qu’on appelle la mitre ou le cross-cap. Qu’on passe d’une face à l’autre sans s’en apercevoir, ceci dit bien qu’il n’y en a qu’une, j’entends : qu’une face. Il n’en reste pas moins, comme dans les surfaces que je viens d’évoquer, dont une forme parcellaire est la bande de Möbius [elle est parcellaire parce que c’est une surface qui est découpée], qu’il y a un endroit et un envers. Ceci est nécessaire à poser, d’une façon originelle, pour rappeler comment se fonde cette distinction de l’endroit et de l’envers en tant que déjà-là avant toute coupure. Il est clair que qui, comme les animalcules dont font état les mathématiciens concernant la fonction des surfaces, y serait, dans cette surface, intégralement impliqué, ne verra, à cette distinction pourtant sûre de l’endroit et de l’envers, que goutte, autrement dit, absolument rien. » [1]

Il explique un peu plus loin qu’effectivement tant qu’on est un être à deux dimensions on ne peut pas savoir, mais il y a le point de vue de l’Autre. Et il faudrait continuer peut-être un petit peu parce que :

« C’est par rapport à l’Autre, et en tant qu’il y a là cet autre terme, qu’il peut s’agir de distinguer un endroit d’un envers – ce n’est pas encore distinguer réalité et désir. Ce qui est endroit ou envers primitivement au lieu de l’Autre, dans le discours de l’Autre, se joue à pile ou face. Ça ne concerne en rien le sujet, pour la raison qu’il n’y en a pas encore.

Le sujet commence avec la coupure. » [2]

Hein, dans le cross-cap. Je ne sais pas si ça permet d’introduire la différence entre désir et réalité, la coupure, mais en tout cas ça va introduire un élément, l’objet a qui est hétérogène par rapport au reste, donc ça va introduire une dissymétrie. La dissymétrie n’est pas entre les deux faces, elle est entre la bande du sujet et l’objet a. Je dis ça parce qu’il revient sur la question de la dissymétrie ici, en tout cas il emploie ce terme d’une façon qui m’est un petit peu difficile et qui évoque des questions qui sont à moitié formulées, donc on est obligé un petit peu d’extrapoler sur ce qui le tracasse. Il pose par exemple la question de l’intérieur et l’extérieur du tore, est-ce que c’est une question de structure ou de forme ? « L’intérieur et l’extérieur […] concernant le tore, sont-elles des notions de structure, ou de forme ? ». Sur le strict plan des surfaces, si on considère la surface intrinsèquement, la distinction dedans-dehors n’a aucun sens, elle n’intervient que quand on plonge le tore dans l’espace à trois dimensions, et encore. Et encore, parce qu’on peut l’auto-traverser, on peut le retourner…

Marc Darmon — Non seulement, mais si on ferme l’espace à trois dimensions, si on en fait trois sphères, il y a équivalence entre l’intérieur du tore et l’extérieur du tore.

B. Vandermersch — L’extérieur du tore donne l’impression d’être à l’extérieur parce que l’espace est infini dans notre représentation. Si on le ferme, comme il a toute chance et tout lieu d’être, enfin l’espace dans lequel nous circulons, il y a tout de même des chances qu’il soit clos et à ce moment-là la partie extérieure du tore est un peu plus volumineuse mais voilà.

M. Darmon — Les deux tores complémentaires forment l’espace tout entier.

B. Vandermersch — Les deux tores complémentaires, celui qui enserre l’espace fermé, apparemment fermé, et celui qui enserre le reste de l’univers, tu dis, constituent l’espace tout entier. Autrement dit le complémentaire d’un tore dans un espace fermé c’est un tore. Alors que le complémentaire d’un cross-cap… c’est aussi… le complémentaire d’un plan projectif, c’est aussi symétrique ? J’ai l’impression.

M. Darmon — C’est une sphère moins le cross-cap c’est une boule le complémentaire du cross-cap, à trois dimensions infinies moins la surface qui constitue le cross-cap. Maintenant quelle est sa structure ? C’est une structure tridimensionnelle.

B. Vandermersch — On extrapole un petit peu, on se pose des questions qui mériteraient de se poser parce que quand même, il y a une vérité de l’espace, nous dit Lacan.

« Tout dépend de la conception qu’on a de l’espace, et, je dirais, jusqu’à un certain point, de ce que nous pointerons comme la vérité de l’espace. Il y a certainement une vérité de l’espace qui est celle du corps. » [3]

Alors on peut être un petit peu choqué ou étonné qu’il emploie le mot vérité à propos de l’espace hein ! Mais c’est tout à fait fondé à mon sens, parce que :

« Le corps dans l’occasion est quelque chose qui ne se fonde que sur la vérité de l’espace, c’est bien en quoi la sorte de dissymétrie que je mets en évidence a son fondement. Cette dissymétrie tient au fait que j’ai désigné du « même point de vue ». »

Je voudrais essayer de dire quelque chose à ce propos dont il ne parle pas tout à fait là. C’est que cette vérité de l’espace, elle est celle du corps mais le corps, il ne faudrait pas croire que nous avons tous la même vérité de corps. Je me souviens d’un schizophrène qui faisait un dessin de son corps et c’était plein de trous partout, c’était une passoire. Ce n’est pas la même vérité que ceux qui se prennent pour un sac ou ceux qui se prennent pour un tuyau. Alain Didier-Weill nous fait après un topo sur la musique dans lequel il parle d’une torsion, d’une double torsion à propos de la pulsion invocante et de la pulsion, qu’il appelle puisqu’elle n’a pas reçu de nom jusque-là, la pulsion d’écoute qui ressemble assez bien à quelque chose d’une bouteille de Klein. Dans une leçon qui est restée unique, je crois, dans son séminaire D’un Autre à l’autre, Lacan assimile chacune des façons de refermer la sphère trouée à [l’une des facettes de l’objet a]… La vérité de l’espace est celle du corps, l’espace du corps permet ou est une articulation entre le signifiant et le signifié, en tout cas entre le lieu de l’Autre et les représentations. L’espace du corps c’est l’articulation entre le signifiant et les représentations que le corps produit en réponse aux signifiants. Et le premier corps, comme le dit Lacan dans l’Étourdit, c’est le corps de l’Autre, du signifiant, qui fait le second, le corps au sens ordinaire, de s’y incorporer. C’est-à-dire que si nous n’avions pas le lieu de l’Autre, le langage dans lequel nous sommes trempés dès avant notre naissance, on n’aurait pas un corps au sens où je peux dire : « j’ai un corps ! ». Le sujet s’autorise à dire j’ai un corps. Bien sûr les animaux, vus de l’extérieur, ont un corps, mais ils ne disent jamais « j’ai un corps ». Alors, comme c’est l’incorporation de l’Autre qui fait le corps, la structure de notre corps dépend de la façon dont l’Autre est constitué. C’est pourquoi je crois que l’intérêt de ce que Lacan essaie de dire à un moment donné : si le lieu de l’Autre est un lieu qui est troué en fin de compte, pour le compléter il y a plusieurs façons de le faire, refaire la sphère, faire un tore, faire une bouteille de Klein ou faire un cross-cap. En gros il y a quatre façons simples de refermer une sphère. Est-ce que notre corps nous le vivons comme un tore, c’est ce qu’il a l’air de dire ici, mais enfin le fantasme est plutôt fondé sur un plan projectif. D’ailleurs cela donne des choses assez curieuses, par exemple vous dites que les morts vont au ciel alors qu’ils sont sous terre. Il doit y avoir une équivalence des points opposés. Pourquoi spontanément on les met là-haut alors qu’ils sont en-dessous ?

Ce sont des corps glorieux, bien sûr. Ce n’est que transitoirement que son âme ira au ciel en attendant de retrouver sa guenille transfigurée. Donc la vérité de l’espace du corps, on peut en parler en terme de vérité parce que la façon dont chacun d’entre nous aura bouché, ou en tout cas tenté de combler, la dimension de l’Autre, enfin l’espace de l’Autre, le lieu de l’Autre, et bien c’est cela qui se substitue au défaut de garantie de la vérité. L’objet a c’est ce que nous cédons pour se substituer au défaut de garantie de la vérité. Et donc c’est une question d’espace en fin de compte. Je crois que c’est comme cela que l’on peut articuler cette notion de vérité et d’espace du corps.

M. Darmon — Est-ce que dans la notion de vérité de l’espace, qui est quand même très choquante, il ne faut pas passer par le nœud borroméen ? Dans la mesure où le corps dans le nœud borroméen c’est l’Imaginaire et c’est ce qui donne sens et la vérité est de cet ordre. C’est pour l’opposer au Réel. Ce qui donne sens, c’est l’Imaginaire. Il va parler de la dissymétrie entre le signifiant et le signifié. Donc ce qui donne sens c’est l’Imaginaire qui repose sur l’image du corps, qui repose sur la consistance du corps. Donc le sens résulte du recouvrement du Symbolique et de l’Imaginaire. Donc est-ce que ce qui est de l’ordre de la vérité n’est pas de l’ordre du sens et ce qui renverrait à une vérité de l’espace, en temps que reposant sur le corps ?

H. Ricard – C’est très bien ce que Marc vient d’expliciter mais là on entend dans le texte la vérité de l’espace presque en un sens quasiment mathématique.

B. Vandermersch — « Le corps dans l’occasion est quelque chose qui ne se fonde que sur la vérité de l’espace, … »

M. Darmon — Il dit « Il y a certainement une vérité de l’espace qui est celle du corps. » Il renverse la proposition à la phrase suivante: « Le corps dans l’occasion est quelque chose qui ne se fonde que sur la vérité de l’espace, … ». Il y a cette dissymétrie qu’on retrouve dans les deux phrases.

V. Nusinovici — De Descartes il disait qu’il ne savait rien des dimensions de l’espace et qu’il avait forclos le corps : double erreur. Ça montre bien que la question de l’espace, il la liait aussi, enfin dimension de l’espace et corps. Et je ne sais pas plus… mais enfin c’est mathématique.

B. Vandermersch — Mais ce qui me trouble c’est le terme de vérité parce que les représentations, la vérité ce n’est pas tout l’Imaginaire, la vérité ne vient que là où le savoir fait défaut.

H. Ricard – Elle est liée au Réel, on peut dire qu’elle est liée au Réel, en tout cas chaque fois qu’il l’a présentée, il n’y a pas de vérité sans un Réel qui la commande.

B. Vandermersch — Le Réel c’est ce qui fait obstacle à la totalisation et il n’y aurait pas de vérité s’il y avait une totalisation du savoir. Il n’y aurait plus de question de la vérité en tout cas. La vérité au sens où ça tracasse le névrosé.

H. Ricard – Enfin la vérité du symptôme elle est directement liée à un Réel, ce n’est pas…

B. Vandermersch — Moi je reste assez attaché à cette idée que ce qui se substitue à l’absence de garantie de la vérité c’est l’objet a. Alors évidemment, ça va mieux avec les surfaces, mais…

M. Darmon — Reprenons la discussion de cet été ? Il y a en quelque sorte un excès du Réel par rapport à la vérité. Je crois que Lacan reprend cette opposition qu’il a faite l’année précédente entre le Réel et la vérité, en les opposant plus qu’en les rejoignant. Il y a cette question de structure et de forme.

B. Vandermersch — C’est curieux parce que, au départ, ça a l’air manifestement opposé. Je veux dire que, par exemple, le simple fait de montrer ceci qui a la forme d’une bande de Möbius mais qui n’a pas la structure d’une bande de Möbius puisque c’est un tore [oppose clairement structure et forme]. Qu’est-ce qui fait que Lacan se pose quand même la question ?

M. Darmon — On a été préparés par les leçons précédentes puisqu’il retourne un tore et il nous dit c’est une trique. Et la référence au corps est sensible.

Mme X – Moi je pense aussi qu’il faut prendre ce qu’il a dit aux deux leçons précédentes, et pourquoi il retourne le tore ? Quelle est la question qu’il se pose en retournant le tore ? Il se pose à mon avis trois questions : celle du corps, celle de l’identification et celle de l’inconscient. C’est pour cela qu’il s’engage dans ces retournements, ce qu’il n’avait jamais fait avant. Qu’est-ce que ça veut dire la dissymétrie du corps et du signifiant ?

B. Vandermersch — Enfin du signifiant et du signifié.

Mme X – Entre corps et Symbolique, est-ce que ça recoupe la dissymétrie entre signifiant et signifié ? C’est sa question, est-ce que c’est la même dissymétrie ? Alors pourquoi ça, parce qu’il le dit aussi avant, le signifiant vous en êtes le supposé, donner corps au signifiant S1 qui vous représente.

B. Vandermersch — Je voudrais d’abord voir où est la dissymétrie.

M. Darmon — Entre structure et forme. C’est-à-dire, quand on distingue une trique d’un tore on introduit une dissymétrie de la forme alors que c’est la même structure. Ça renvoie directement au corps.

Mme X – Et donner corps au signifiant qu’est-ce que c’est ? Est-ce que c’est une fonction, est-ce que c’est quelque chose de structural ou est-ce quelque chose qui est de l’ordre de la forme ?

B. Vandermersch — Si c’est simplement distinguer la structure de la forme c’est assez trivial, je veux dire on est habitués à savoir qu’un objet peut avoir des formes très diverses et avoir la même structure, toute la topologie est faite sur cela.

M. Darmon — « Il y a une dissymétrie du signifiant et du signifié qui reste énigmatique. » Donc la dissymétrie du signifiant et du signifié reste énigmatique pour Lacan puisque pour Lacan le signifié n’est que l’autre face d’un signifiant qui renvoie à un autre signifiant. C’est-à-dire que Lacan insiste pour dire qu’on ne peut pas attraper un signifié. Le signifié est produit par le renvoi d’un signifiant à un autre signifiant. L’Imaginaire est attrapé dans cette opération, l’Imaginaire renvoyant au corps, on retrouve cette dissymétrie énigmatique du signifiant et du signifié dans la face signifiante et la face…

B. Vandermersch — Ce que ça veut dire c’est quoi ? C’est que la structure du langage et celle du signifié, enfin celle du signifiant et le monde de nos représentations c’est dissymétrique. C’est-à-dire que nous, au niveau de la représentation, on voit du corps partout, alors que le signifiant c’est un monde de pure différence, c’est très dissymétrique. D’un côté c’est : le signifiant ne vaut que d’être différent de lui-même et ne vaut que de sa différence avec tous les autres signifiants, ce qui est un univers de différentiel, alors que les représentations qui sont évoquées par le signifiant sont elles des représentations partes extra partes.

M. Darmon — Le schéma de l’arbre de Saussure, l’arbre avec le dessin de l’arbre, rend d’une façon trompeuse l’opposition, la dissymétrie entre le signifiant et le signifié. Ce n’est pas un dessin de Saussure. Pour Lacan, c’est ce qu’il reprend avec son dessin Hommes-Dames, ce qu’il y a sous la barre c’est du signifiant encore, c’est-à-dire un signifiant n’est pas collé à un signifié en quelque sorte. Puisque le signifié n’est saisissable que par le signifiant, par le jeu des signifiants.

B. Vandermersch — En gros dans le Hommes-Dames, c’est les chiottes, mais ce n’est pas le seul signifié en fin de compte. Mais je voudrais que tu précises un peu la dissymétrie. Il est clair que c’est le fait d’avoir les deux signifiants l’un à côté de l’autre H-D qui produit un effet.

M. Darmon — C’est-à-dire Hommes-Dames, c’est une façon de se moquer du dessin de l’arbre de Saussure. Hommes-Dames est inscrit au-dessus de deux portes exactement semblables, donc la différence n’est pas introduite par le dessin, la signification, ce qui est de l’ordre du sens, ce n’est pas introduit par le dessin, ce sont 2 dessins tout à fait identiques. Mais par la différence que ce schéma Hommes-Dames avec les deux portes implique.

Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe avaient fait Le titre de la lettre[4], ils s’étaient penchés sur cette question des dessins saussuriens et de la critique de Lacan, mais ils avaient proposé pour Hommes-Dames, Hommes-Dames avec une barre et le dessin d’un petit bonhomme et d’une petite bonne femme ; c’est-à-dire qu’ils ont réintroduit la tromperie du dessin saussurien. L’intérêt du dessin de Lacan c’est de montrer que la signification ne va surgir que de la différence.

B. Vandermersch —

« … est-ce que la dissymétrie du signifiant et du signifié est de même nature que celle du contenant et du contenu, qui est tout de même quelque chose qui a sa fonction pour le corps ? »

Cette histoire de contenant et de contenu moi je m’étais demandé… Par exemple est-ce qu’on va dire que le sens est contenu dans une phrase ? Vous avez une chaîne signifiante, c’est le contenant. Quel est le sens contenu dans ce texte ? C’est-à-dire que l’on a, pour certains, je ne pense pas que ce soit l’avis des poètes, par exemple, ils ont un autre abord de la dissymétrie, mais c’est vrai que si on le pense comme ça, on le pense à partir d’un corps, le contenant. D’un corps surface close contenant quelque chose.

P.-Ch. Cathelineau — Ce que tu dis comme incise est très important, sur la question du poète, je pense à ce que dit Meschonnic dans Poétique du traduire où vous savez qu’il remet en cause précisément ces oppositions entre signifiant/signifié, contenu/contenant, en considérant, et ça rejoint ce que disait Marc tout à l’heure, que la question n’est pas tellement de l’opposition entre le contenu, le contenant, le signifiant et le signifié, que ça c’est une illusion précisément de l’Imaginaire. C’est une illusion du corps. C’est parce qu’il y a du corps qu’il y a ces oppositions. Mais que, comme le rappelait très bien à l’instant Marc, la chaîne signifiante elle, ne s’embarrasse pas du sens, même si elle implique le sens. Et c’est bien ce que sait le poète. Ce que sait le poète c’est que la question n’est pas celle du sens mais quelque chose qui relève précisément du signifiant. La problématique du contenu et du contenant c’est effectivement quelque chose qui est lié au corps mais qui ne dit pas tout du signifiant. D’où le fait que c’est une dissymétrie qui… ici, à mon avis il faut l’entendre dans une dimension critique. Il ne faut pas entendre la notion de dissymétrie comme, je dirais, un point sur lequel on pourrait prendre appui. Mais c’est quelque chose qui a une portée et c’est ce que disait à l’instant Marc, ça a une portée critique. C’est-à-dire qu’il critique précisément la possibilité même de la dissymétrie du fait du corps. En tout cas c’est une dimension comme il dit énigmatique parce que précisément le signifiant n’implique pas cette dissymétrie.

Jean Périn — Ce que disait Marc là que au fond il y aurait du signifiant dans le signifié me paraît intéressant car on pourrait presque dire que le signifiant s’échappe dans le signifié. Il a fait son truc et hop ! Il n’y a plus de signifiant mais il va passer dans le signifié mais comme échappant. C’est vraiment un échappement.

P.-Ch. Cathelineau — Alors Meschonnic traduit cela en évoquant la notion de rythme, c’est-à-dire qu’il insiste sur la question du rythme au détriment du sens. Ceci pour faire entendre que ici il est dans une position, je ne sais pas comment le dire en tout cas c’était implicite dans l’explication que proposait Marc, une position critique. C’est-à-dire que la dissymétrie elle est liée précisément au fait que nous sommes dans une vérité du corps.

B. Vandermersch — Alors, ce que vous essayez de dire c’est que la dissymétrie du signifiant et du signifié, c’est-à-dire qu’il y aurait d’une part des mots d’autre part des représentations, que cette opposition, cette apparente dissymétrie est liée à l’illusion contenant/contenu. Et cette illusion contenant/contenu est celle d’une topologie d’un corps sac. Mais si ce n’est pas celle-là, cette dissymétrie du contenant/contenu, quel est le rapport du signifiant et du signifié ? Est-ce que c’est un rapport de pure continuité comme il le fait dans le schéma R par exemple ?

M. Darmon — C’est un rapport de recto-verso.

P.-Ch. Cathelineau — En tout cas ce qu’il dit dans Le Sinthome, le fait qu’il parle de Joyce ça vient faire entendre que la question n’est pas précisément de l’opposition du signifiant et du signifié.

M. Darmon — Au-delà de ça il y a un dialogue avec Freud, donc le texte qui est mis à l’étude au Séminaire d’Hiver, L’inconscient, l’Unbewusste. Dans ce texte Freud se coltine la difficulté de définir ce qui fait une représentation inconsciente par rapport à une représentation consciente. Il envisage différentes solutions dont l’une est topique, l’autre économique et l’autre dynamique. Mais il arrive à une solution qui repose sur la distinction des représentations de mots des représentations de choses. Il dit que dans le préconscient et dans le conscient on a l’ensemble, c’est-à-dire les représentations de mot reliées aux représentations de choses correspondantes. Dans l’inconscient il n’y aurait que les représentations de choses. Lacan ne s’est pas opposé directement de front à cette conception mais il est bien évident, et les freudiens orthodoxes lui ont rétorqué tout au long de sa carrière, ont opposé cette conception de Freud à ce qu’avançait Lacan, que l’inconscient est structuré comme un langage, mais on voit très bien comment Freud, j’espère que ce sera bien travaillé cet hiver, se débat avec une question qui est d’ordre topologique. À un moment il se demande comment une représentation peut être à la fois ici et là, l’une pouvant rejoindre l’autre tout en restant à la même place. C’est quelque chose qui ne peut se résoudre que topologiquement. Les représentations de mots et les représentations de choses on voit bien quelle conception du langage cela implique. C’est-à-dire une conception pré-saussurienne, ou du moins c’est le Saussure avec le dessin de l’arbre.

B. Vandermersch — C’est-à-dire celle qui a des représentations, le mot et la chose représentés…

M. Darmon — Le mot est une étiquette collée sur une représentation de chose.

B. Vandermersch — Ce n’est peut-être pas tout à fait ça, quand il dit il y a une symétrie, là pour le coup, entre représentation de mot et représentation de chose. Il y a une symétrie dans l’expression parce que s’il dit représentation de mot, est-ce que ça veut dire…

M. Darmon — Ça veut dire les mots.

B. Vandermersch — Alors pourquoi représentation de mot ?

M. Darmon — Ça il faudrait demander…

H. Ricard — À un germaniste, le ‘de’ ça veut dire quoi ? Le mot allemand c’est…

B. Vandermersch — C’est Wortvorstellung, et Sachvorstellung.

M. Darmon — Le texte est très clair là-dessus, quand il parle de représentations de mots ce sont les mots et la représentation de choses ce n’est pas le souvenir de la chose, mais dit-il des traces plus ou moins proches de la chose en question.

B. Vandermersch — Mais vous parliez d’un rapport de signifiant et de signifié en contiguïté ou en bifaces enfin en opposition de recto-verso, mais dans le cas du nœud borroméen, le Symbolique est d’un côté, là ce qui est quand même la question du signifiant, l’Imaginaire c’est quand même le domaine des représentations, ils sont complètement séparés ils ne sont pas du tout dans un rapport de recto-verso là !

M. Darmon — Non mais dans le rapport de recto-verso il n’y a que du signifiant, du signifiant au recto et du signifiant au verso.

B. Vandermersch — Alors le signifié là-dedans il est ailleurs ?

P.-Ch. Cathelineau — Non, il n’est nulle part.

M. Darmon — Il est accroché, l’histoire du point de capitons etc.

P.-Ch. Cathelineau — C’est une illusion de l’Imaginaire.

M. Darmon — Il est accroché, c’est bien nécessaire.

B. Vandermersch — Mais il y a quand même des représentations.

M. Darmon — Il y a des représentations mais elles ne sont pas liées directement à l’ordre du signifiant. Il faut que le renvoi aux représentations soit induit par le passage d’un signifiant à un autre signifiant. Il faut épingler, dit-il, un signifiant avec un autre signifiant pour saisir la représentation.

P.-Ch. Cathelineau — Et ce que montre le nœud borroméen, si on le met à plat, si vous représentez le cercle du Symbolique par rapport au cercle de l’Imaginaire, il y a une partie du cercle du Symbolique qui excède le champ de l’Imaginaire. Donc il y a quelque chose du Symbolique qui ne relève pas, précisément, du sens. Ce que je veux dire par là c’est que cette façon de présenter le Symbolique est intéressante parce que le Symbolique est en excès du sens. Il n’est pas tout entier dans le sens. Donc ça renvoie toujours à la même idée, c’est-à-dire que le signifiant est en excès du sens, et que le signifiant est une structure qui, je dirais, n’a pas besoin du sens pour se soutenir. Ou en tout cas s’il s’en soutient, c’est lié au corps.

Elsa Caruelle — Par rapport au recto-verso là (inaudible) où le Symbolique se retourne sur R et I là, à la fin de la leçon II, ce qui fait que cette structure recto-verso, elle fait le primat du Symbolique. Elle ne respecte pas du tout la structure du nœud borroméen. Du coup je me demandais est-ce qu’on peut évacuer si facilement la question de la forme ? Ces histoires ça m’a fait beaucoup penser à l’Ausstossung[5] c’est-à-dire qu’il y a un premier dehors qui ne va pas être signifié ensuite, qui ne va pas, du coup être repris dans cette structure recto-verso du signifiant. (Inaudible)…la question du dehors, notamment du dehors du Symbolique, qui est la jouissance Autre ; il y a une jouissance qui est au dehors du Symbolique dans le nœud borroméen et que tant qu’on prend sur la structure recto-verso c’est-à-dire qu’on retourne le rond du Symbolique sur la jouissance Autre on peut le faire mais à ce moment-là c’est le primat du Symbolique. Mais ensuite il parle d’une contre-analyse, c’est-à-dire qu’il faudrait pouvoir faire entendre qu’il y a un hors Symbolique, hors dehors vraiment dehors, donc je ne sais pas si on peut évacuer ce point-là… c’est la jouissance Autre en tout cas. Je ne sais pas s’il y a une seule jouissance hors Symbolique. Bon ! Elle est bien dehors celle-là. Est-ce qu’on peut à ce point-là exclure la question de la forme ? En tout cas Freud, ce n’est pas ce qu’il fait.

B. Vandermersch — Le problème c’est que Freud avec son Ausstossung dit qu’il y a un moment où il se crée un extérieur, parce qu’il n’est pas donné au départ, il se crée un extérieur. Lacan lui parle du Réel comme de l’ek-sistence, et le dehors c’est l’extériorité de chaque dimension l’une par rapport à l’autre et s’il y a une transposition, ce qui correspondrait à l’Ausstossung peut-être pour Freud, la création d’un dehors, chez Lacan avec le nœud borroméen ce serait la création de la séparation des trois dimensions, qui permet alors aux trois dimensions de se nouer. Il y a peut-être quand même l’idée qu’au départ il y a une espèce de contiguïté avant qu’elles ne se séparent. Bien sûr les trois dimensions ek-sistent normalement dans l’Autre, dans le discours de l’Autre mais pour le sujet lui-même ce n’est pas évident que dès le départ il y ait du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire. Il doit y avoir une étape de création de cette extériorité, de cette ek-sistence, de l’une par rapport à l’autre.

Elsa Caruelle — Ça ek-siste dans le discours de l’Autre mais là on reste dans la question, peut-être que c’est moi qui m’égare mais, dans la question du Symbolique, puisque précisément cette jouissance c’est la jouissance où il n’y a pas d’Autre.

B. Vandermersch — Alors pour ce qui est de la jouissance Autre, elle suppose la distinction des trois registres, pour qu’on puisse parler de jouissance Autre.

P.-Ch. Cathelineau — La question posée par Elsa c’est de savoir ce qu’il advient de cette jouissance Autre dans une structure telle que le Symbolique enserre les deux autres consistances Réel et Imaginaire. Qu’est-ce qu’il en advient ? C’est-à-dire que la question est que si on raisonne à partir de cette structure d’englobement par le Symbolique, où se situe la jouissance Autre dans cette structure ? Ce qu’on avait dit la fois dernière c’est que précisément la jouissance Autre ne venait pas s’inscrire, de même que l’objet a ne s’inscrivait pas, en tout cas il y avait quelque chose qui faisait difficulté pour que l’objet a puisse être isolé comme tel. Parce que précisément il n’y a pas de trou qui le serre et donc effectivement, ce que vous évoquez de façon logique par rapport à la fin de la leçon, c’est la contre-analyse c’est-à-dire ce retournement du tore qui permet de rétablir la possibilité d’une jouissance Autre. Et la question du dehors.

B. Vandermersch — Oui, mais, Pierre-Christophe, est-ce que tu crois qu’une analyse à peu près conduite normalement aboutisse à cet englobement de toute la structure par le Symbolique, à savoir que ce ne serait pas quand même une analyse tératologique qui aboutirait à ça ? D’autre part pour la jouissance Autre il se fait que le topo d’Alain Didier-Weill se termine par cette évocation de la jouissance Autre, où il a l’air de dire que c’est la désexualisation maximale liée à la sublimation qu’il voit dans le destin de la musique. Je vais essayer de vous lire, il parle de la suspension du temps :

« Effectivement, il y a une suspension du temps à ce niveau-là. Et dans cette suspension [du temps], on peut faire l’hypothèse que ce qui se passe, c’est une sorte de commémoration de l’acte fondateur de l’inconscient dans la séparation la plus primordiale, la béance la plus primordiale qui a été arrachée au Réel et qui a été introduite dans le sujet, qui est celle S de grand A barré… »

Voilà, il dit que ça va au-delà de l’objet, l’objet qui vient boucher la question du S de grand A barré, dans la musique il y aurait quelque chose comme ça d’une volatilisation de l’objet et d’arriver directement à éprouver la faille dans l’Autre, de S de grand A barré.

« Je crois que le dernier point que l’on peut avancer, c’est de faire remarquer que ce point de jouissance qui me paraît être ce que Lacan articule être de la jouissance de l’Autre, est précisément le point de désexualisation maximum, je dirais totale, supérieure, sublime, [sublime] au sens de la sublimation ; et c’est bien par ce point-là que la sublimation a affaire à la désexualisation et à la jouissance. »

C’est-à-dire que là, il articulerait la jouissance Autre à partir de ce qui disparaîtrait de l’objet en tant que phallique en tout cas. La jouissance de l’Autre et la jouissance Autre, très souvent Lacan l’emploie l’un pour l’autre.

M. Darmon — Il n’y a pas l’expression jouissance Autre chez Lacan.

B. Vandermersch — La jouissance Autre il ne l’emploie jamais ? Si dans La Troisième… Si quand même dans RSI il en parle quand il fait son schéma…

Alors, si vous voulez on pourrait continuer sur une autre question, peut-être allez-vous facilement résoudre ce point. Donc la distinction de la forme et de la structure.

« Ce n’est pas pour rien que j’ai marqué ici ceci qui est un tore, qui est un tore quoique sa forme ne le laisse pas apparaître [Ça c’est le tore trique]. Est-ce que la forme est quelque chose qui prête à la suggestion, voilà la question que je pose. Et que je pose en avançant la primauté de la structure. »

« Est-ce que la forme est quelque chose qui prête à la suggestion ? » : je pense, avec la trique. Ça a l’air d’être un problème un peu usé quand même ; je ne vois pas très bien pourquoi il va dire après la bouteille de Klein… bon il parle de la bouteille de Klein mais il a oublié que ce n’était pas dans Les Quatre Concepts, c’est dans Les Problèmes Cruciaux qu’a été abordé cet objet.

« Elle n’est strictement pas autre chose que ceci, à ceci près que pour que ça fasse bouteille on la corrige ainsi [en rouge]. À savoir qu’on la fait rentrer sous la forme suivante, [bon !] […] d’une façon telle qu’on ne comprend plus rien à sa nature essentielle. »

Là je dois dire, ça m’étonne un petit peu parce que je trouve que le dessin en forme de bouteille fait parfaitement comprendre la forme essentielle de la bouteille de Klein alors que celle que lui préfère est beaucoup plus opaque…

M. Darmon — Mais ça a l’avantage de montrer la bande de Möbius.

B. Vandermersch — Oui, elle montre la bande de Möbius effectivement.

H. Ricard — Elle est en rouge mais elle ressemble à une bouteille.

B. Vandermersch — Elle ressemble à une bouteille, et c’est cela qu’il dénonce, parce que pour la dessiner c’est assez bien, on prend une bouteille de Bordeaux, il y a un cul de bouteille qui rentre un petit peu dans le fond alors à ce moment-là il suffit de découper le cul et de mettre un tuyau qui va traverser la bouteille et revenir sur le goulot. Et c’est vrai que à ce moment-là on a une continuité sans anicroche, c’est lisse. Alors que dans le dessin de Lacan… Ce qu’il dénonce quand même c’est le côté que la bouteille ça va être une falsification « on ne comprend plus rien à sa nature essentielle » je ne vois pas pourquoi ?

« Est-ce qu’effectivement, dans le fait de l’appeler « bouteille », il n’y a pas là une falsification, [oui] une falsification par rapport à ceci que seule sa présentation, [ici] en vert, est le quelque chose qui précisément permet de saisir immédiatement ce en quoi la jonction de l’endroit se fait avec l’envers. »

Il faut bien le dessiner pour qu’on le voie !

« C’est-à-dire que tout ce qui se découpe dans cette surface, à condition de le faire complet, et c’est là encore une question : qu’est-ce à dire que de faire une découpure qui intéresse toute la surface ? »

Çà c’est une question intéressante. À mon avis c’est une question aussi clinique, enfin clinique, c’est que toute surface est un morceau de sphère localement. Vous êtes torique, mais si vous faites une petite coupure sur le bord du tore, c’est comme si vous étiez sur une sphère. Pour qu’on saisisse toute la structure il faut faire au moins une coupure qui ouvre complètement le tore.

M. Darmon — Oui c’est la différence entre les interprétations… nunuches (rires) et celles qui tranchent.

B. Vandermersch — Parce qu’il faut évidemment qu’elles dévoilent la structure topologique du tore. C’est pourquoi elles sont un petit peu hardies aussi.

P.-Ch. Cathelineau — Ça c’est dans la continuité de ce qu’il dit dans le paragraphe précédent, c’est l’opposition entre forme et structure. Il souligne que si on se laisse aller à une vision formelle de la bouteille, on ne voit pas ce qu’il en est de la structure qui intéresse toute la surface.

B. Vandermersch — Eh bien moi je crois que là c’est une pente qui a aussi son inconvénient. Parce que d’abord les plus grands mathématiciens Hilbert et Poincaré font beaucoup appel à l’intuition, l’intuition ce n’est pas la forme forcément, mais enfin ça s’intuitionne quand même hein ! Penser qu’on peut aborder la structure sans le secours de la représentation formelle, ça me semble aussi peut-être une vue de l’esprit. Ce qui ne veut pas dire qu’on doive se laisser leurrer.

Martine Bercovici — Par exemple Poincaré a montré que le petit habitant du tore pourrait trouver qu’il y a un trou. C’est toute la caractérisation des surfaces de Poincaré. Il y a une méthode effectivement structurale qui permet de trouver le trou sans avoir un point de vue extérieur, en étant dessus.

B. Vandermersch — Enfin il faut qu’il écrive bien son parcours, c’est comme le Petit Poucet, il faut bien qu’il mette ses petits cailloux parce que sinon il peut tourner en rond pendant un certain temps sans le savoir.

M Bercovici — Vous ne connaissez pas le système de Poincaré ? La caractérisation des surfaces ?

M. Darmon — Vous pourriez nous en parler ?

M Bercovici — Je vais vous montrer : Ça se fait avec ce qu’on appelle des loops. Le petit bonhomme qui est là, voilà, çà c’est un loop et il va couvrir toute la surface de ces loops en les réduisant à zéro. C’est un élastique hein ! Donc il va pouvoir faire ça sur une grande partie de la surface comme ça. Mais si il passe comme ça, qu’est-ce qui se passe ?

B. Vandermersch — Il ne peut pas réduire à zéro

M Bercovici — Donc ça veut dire qu’il y a un trou.

M. Darmon — Même qu’il y a deux trous.

H. Ricard — Ça ressemble à un schème votre histoire, c’est-à-dire que c’est contrôlé.

M Bercovici — C’est la façon dont Poincaré caractérise les surfaces mathématiquement c’est-à-dire que ça, les loops on en a une écriture mathématique.

H. Ricard — C’est très contrôlé.

B. Vandermersch — Il y a plusieurs loops différents, irréductibles de l’un à l’autre en fin de compte.

M Bercovici — C’est-à-dire que quand il y a un trou on ne peut pas réduire le loop à zéro.

P.-Ch. Cathelineau — Ça c’est une démarche structurale.

M. Darmon — Il y a deux trous.

M Bercovici — Non ! Il y a un trou.

B. Vandermersch — Il y a deux trous, le trou comme ça et le trou au milieu le trou qui tourne.

M. Darmon — Le petit lacet que vous avez fait…

M Bercovici — Tant qu’il est sur la surface comme ça…

B. Vandermersch — Il y en a un autre, c’est celui qui fait le tour du grand trou.

M Bercovici — Non, il est réductible.

B. Vandermersch — Non il n’est pas réductible. Il y en a au moins deux. Il y en a même trois, qui sont irréductibles l’un à l’autre.

M Bercovici — Celui du tour il est forcément réductible !

B. Vandermersch — Mais non ! Celui-là il n’est pas réductible, celui-là qui est fait en rouge. Celui-là il n’est pas réductible. Et il y en a encore un troisième !

M Bercovici — Vous prenez un élastique et vous le faites tourner comme ça.

B. Vandermersch — Eh bien il n’est pas réductible, vous pouvez diminuer votre petit rouge…

M Bercovici — Oui, oui, oui il n’est pas réductible.

B. Vandermersch — Et puis il y en a un troisième, celui qui fait le tour comme ça, qui fait le tour des deux trous, il n’est pas réductible aux deux premiers, et puis il y en a un autre et qui n’est réductible…

M Bercovici — En tout cas c’est pour vous montrer la différence entre la structure et la forme. L’autre chose qui concerne la forme ce sont les superpositions là. Ça, ça veut dire que vous avez une torsion, et ça renvoie à l’intérieur l’extérieur pour la sphère. Comment est-ce qu’on fait le retournement de la sphère ? On ne le fait pas avec une coupure hein ! On le fait, sans coupure, on le fait avec des torsions, sur ce principe-là. Donc là, vous voyez, ce passage intérieur extérieur, c’est ça qu’interroge Lacan. (On entend des approbations).

B. Vandermersch — Qu’est-ce qu’on va encore dire là ?

« Voilà les questions que je pose et que j’espère pouvoir résoudre cette année. Je veux dire que ceci nous porte à quelque chose de fondamental pour ce qui est de la structure du corps, ou plus exactement du corps considéré comme structure. Que le corps puisse présenter toutes sortes d’aspects qui sont de pure forme, que j’ai tout à l’heure mis sous la dépendance de la suggestion, voilà ce qui m’importe. La différence [de la forme,] de la forme (en tant qu’elle est toujours plus ou moins suggérée) avec la structure, voilà ce que je voudrais cette année mettre en évidence pour vous. »

Alors je voudrais voir si c’est au-delà du trivial ce qu’il dit, c’est-à-dire la distinction structure forme et j’avoue que je ne saisis pas très bien. Parce que après il s’excuse, il dit qu’il s’empêtre un peu. J’ai cru même un moment qu’il envisageait presque la possibilité que, c’est une erreur je crois, que la forme puisse engendrer quelque chose de la structure. Je pense à cela parce que assez souvent et dans le passé surtout il faisait des comparaisons avec l’anatomie. Il prenait l’exemple de l’embryologie… Et quelquefois c’était des approximations où ça avait plus de rapport formel, ça ressemblait par la forme peut-être plus que par la structure.

M. Darmon — Ça va plus loin dans L’Angoisse quand il compare l’objet a avec le corps au niveau du fœtus et de ses membranes, il pousse très loin l’analogie. Et là, avec le tore trique ecto-, endo-, méso- il y a une allusion à l’embryologie et au tube neural dans la première formation de l’embryon.

B. Vandermersch — Oui ! Mais, voilà, est-ce qu’il n’y a pas une prégnance de la forme telle qu’elle puisse induire quelque chose de la structure parce qu’on est dans le domaine du langage, de l’inconscient. Est-ce que c’est forcément la structure qui est première ? Ou est-ce qu’il y a quelque chose de l’ordre de la forme qui peut induire la structure ? C’est-à-dire que c’est… c’est de l’hérésie.

M. Darmon — Il y a quelqu’un qui naviguait près de Lacan, enfin qui était en rapport avec Lacan par Petitot, c’était René Thom et la théorie des catastrophes[6] où il faisait cet accord entre structure et forme. C’est-à-dire il définissait un certain nombre de formes possibles par le développement d’une singularité des fonctions, très compliqué, et il y avait un accord entre ce qui est de l’ordre du réel mathématique, de l’ordre des fonctions et de la forme. Et il développait toute une théorie sur le langage à partir de ces formes élémentaires. À l’époque du Séminaire il y a des passages comme ça, un dialogue aussi avec Thom.

P.-Ch. Cathelineau — J’ai une proposition pour interpréter cette différence de la forme et de la structure. Si on prend le nœud borroméen on constate que si on regarde le nœud borroméen mis à plat, on a des formes qui sont de différentes consistances, Réel, Imaginaire, Symbolique. On peut dire que ça a quelque chose… ça se présente comme une représentation, c’est une représentation, sauf que, ce que dit Lacan c’est que c’est du Réel, c’est que c’est ça le Réel. Et donc la différence qu’il y a entre la forme et la structure ici, c’est la différence qu’il y a entre l’imaginaire de la représentation et le réel de la structure. Et le réel de la structure c’est par exemple le fait que quand on retourne un tore on a une trique et que c’est, de fait, la même chose. C’est ça que je veux dire et je pense que prendre cet outil pour penser la différence entre forme et structure permet d’en saisir le sens.

B. Vandermersch — Oui, enfin, je pensais à d’autres choses, par exemple, qu’au début de son enseignement Lacan insistait beaucoup sur la prégnance des formes. Et il prend l’exemple du criquet qui existe sous la forme solitaire et le criquet sous sa forme grégaire qui est 10 fois plus gros, je ne sais plus. Il suffit de mettre en présence un criquet solitaire devant son congénère qui a une forme de criquet grégaire pour qu’il se transforme en criquet grégaire et qu’il devienne une des 10 plaies d’Égypte. C’est un effet mimétique c’est-à-dire quelque chose qui relève de la forme et qui induit une transformation jusqu’à un certain point structurale. Vous me direz c’est assez loin de la chose…

Jeanne Wiltord — Il parle de transformation induite par la forme.

B. Vandermersch — Voilà, est-ce qu’il n’y a pas une puissance de la forme sur la structure ? Et est-ce que dans la structuration du sujet il n’y a pas aussi quelque part des effets qui relèvent de la puissance formelle.

Benoît Fliche — Historiquement il y a quand même une expérience toute bête, c’est la ponctuation qui arrive dans l’histoire de l’écriture, en Europe, avec les Mérovingiens, et pour l’Empire Ottoman avec (inaudible) ; on a des manuscrits où on a aucune ponctuation, des signifiants, voire pas d’espace entre les mots, et donc des manuscrits en continu qui ne peuvent être compris que si on les lit à haute voix donc si on y met un sens, une musique etc. Ça pose de vrais problèmes pour les gens dont le métier est de lire ces manuscrits. Si bien qu’on a inventé quelque chose, enfin que les Carolingiens ont inventé quelque chose, on ??? un espace, (inaudible) historiquement, c’est daté, là on a une transformation par la forme ou en tout cas par le sens de la structure des signifiants.

J. Maucade — Ce que tu dis Marc ça me rappelle le stade du miroir. Comment la forme, le regard de l’Autre, peut avoir des effets sur la structure.

P.-Ch. Cathelineau — Mais pourquoi parle-t-il, moi je veux bien cette interprétation, pourquoi parle-t-il, « Et [que] je pose en avançant la primauté de la structure. », pourquoi dit-il cela ?

B. Vandermersch — Oui ! C’est que dans notre pratique, la primauté de la structure elle est évidente. Il y a des cas qui ressemblent à ça et puis ce n’est pas ça, on se plante régulièrement, par exemple on dit tiens, ça c’est une hystérique et puis en fait c’est une paranoïaque. Je comprends que la primauté de la structure elle prévaut, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut balayer toute [importance de la forme]… Il y a peut-être aussi une puissance de la forme ne serait-ce qu’au niveau de la suggestion et la suggestion a des effets.

M. Darmon — Quand on interprète un rêve par exemple, il y a un objet dans un rêve, on peut l’interpréter au niveau de la forme, c’est un phallus.

B. Vandermersch — On n’a pas de mal parce que c’est toujours des phallus. (Rires)

M. Darmon — Ça n’a pas grand intérêt !

B. Vandermersch — Non.

M. Darmon — C’est beaucoup plus intéressant d’interpréter sur le signifiant. Donc la primauté de la structure.

B. Vandermersch — La primauté de la structure dans ce cas-là oui.

J. Maucade — Mais qui ne te débarrasse pas de l’imaginaire, l’imaginaire reste avec ses effets.

V. Nusinovici — Il y a un problème là. La structure telle qu’en parle Marc c’est le Symbolique, c’est la position lacanienne première, mais là on ne parle pas de ça manifestement. Ici ça n’a pas l’air si simple que de dire que la structure c’est seulement le Symbolique. C’est ça qui fait problème, ce n’est pas le Réel tout seul non plus.

B. Vandermersch — Non, ou alors il faut le prendre au niveau du borroméen au sens où c’est…

V. Nusinovici — Là, c’est facile si on dit que c’est tout le borroméen, c’est facile, la question est réglée !

M. Darmon — Si tu prends le borroméen, effectivement il y a un réel de l’imaginaire.

B. Vandermersch — Il y a un réel du symbolique et aussi un réel du réel.

J. Wiltord — Mais quand il parle de mimétisme Marc, je ne sais plus à quel moment d’un Séminaire précédent, quand il parle du mimétisme, il parle du réel de l’imaginaire. C’est un petit peu ce que tu essaies de dire.

B. Vandermersch — C’est-à-dire que dans les effets de mimétisme animal il est clair qu’on ne peut pas distinguer l’imaginaire et le réel puisque c’est un imaginaire qui est tout ce qu’il y a de plus réel. Maintenant, qu’est-ce qui fonctionne chez l’être humain, je crois effectivement, dans le stade du miroir… il y a quelque chose de…

M. Darmon — Mais là, Valentin, il reprend toutes ces histoires de contenant, contenu, signifiant, signifié. Il rebrasse ces idées déjà abordées dans des Séminaires. Opposer la structure comme relevant du signifiant et la forme comme relevant de l’imaginaire, ce n’est pas injustifié.

V. Nusinovici — Ah non ! Ça, ça reste toujours pleinement valable, ce que je dis c’est que c’est un petit peu plus compliqué.

B. Vandermersch — Oui ! Ce qui est curieux, je ne sais pas Marc comment tu interprètes ça, pourquoi le 21 décembre 1976 il nous parle comme s’il n’avait pas fait le séminaire RSI, Encore et…

V. Nusinovici — Parce que il les oublie.

P.-Ch. Cathelineau — Il ne les oublie pas, il en parle dans les leçons précédentes.

B. Vandermersch — Dans la leçon précédente il en fait un usage tout à fait bizarre…

M. Darmon — C’est intéressant.

B. Vandermersch — C’est intéressant oui !

Mme X — Ce ne serait pas la question de l’origine ? La question de la structure et de la forme.

B. Vandermersch — La question de l’origine c’est la question de l’impasse par définition. C’est-à-dire qu’on ne peut rien articuler entre quelque chose et rien. L’origine c’est ce qui ferait l’articulation entre « il y a rien » et « il y a quelque chose ». Mais rien ne peut faire articulation entre rien et quelque chose. C’est l’aporie logique par excellence, l’origine.

M. Darmon — Il y a trois fois rien !

(Rires)

B. Vandermersch — On bouche ça avec un tas de trucs. Bon ! Merci de votre attention indulgente

V. Nusinovici — C’est lisse maintenant !

B. Vandermersch — J’espère que ça l’est un peu moins !

Photo de Monique de Lagontrie

Transcription François Valancogne

Relecture Danielle Bazilier-Richardot

[1] Jacques Lacan, La Logique du Fantasme, leçon du 16 novembre 1966, p. 16-17.

[2] Idem, p. 17-18.

[3] Jacques Lacan, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, Leçon III du 21 décembre 1976, A.L.I. août 2014, p. 37.

[4] Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe. Le Titre de la lettre: une lecture de Lacan, Galilée, 1973.

[5] = expulsion ; Voir l’article Die Verneinung.

[6] René Thom, Paraboles et catastrophes, Éd. Champs Flammarion, 1983.