P.-Ch. Cathelineau : Bon, il n’y a pas eu de commentaires.

D’abord il y a ce qui débute le séminaire :

« Comme la dernière fois je vous ai parlé de quelque chose comme ça, qui n’est pas une sphère dans une autre, qui est ce qu’on appelle un tore, il en résulte, c’était ce que je voulais vous indiquer par là mais c’était allusif, qu’aucun résultat de la science n’est un progrès. Contrairement à ce qu’on s’imagine, la science tourne en rond, et nous n’avons pas de raison de penser que les gens du silex taillé avaient moins de science que nous.

La psychanalyse notamment n’est pas un progrès, – voyez – puisque ce que je veux vous indiquer, puisque malgré tout je reste près de ce sujet…

La psychanalyse notamment n’est pas un progrès. C’est un biais pratique pour mieux se sentir. Ce mieux se sentir, il faut le dire, n’exclut pas l’abrutissement… »

Je trouve que c’est bien envoyé et assez juste. Donc il y a ce départ pris du tore qui est indiqué en début du séminaire et qui est paradigmatique dans le langage de l’enchâssement du désir et de la demande, vous voyez à quoi je fais allusion, et qui semble ici être le support topologique de l’articulation du signifiant par le sujet. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Sinon il pourrait pas dire que la science tourne en rond ; c’est justement parce que la science est prise dans la révolution, au sens étymologique du terme, de ce tore, au sens où effectivement c’est le sujet qui articule de l’écriture ou du signifiant pour travailler dans le registre de la science, qu’elle tourne en rond. Il n’y a rien d’autre à comprendre : elle tourne en rond parce que, effectivement, la structure du sujet est torique et donc on part d’un point pour revenir au même point.

« nous n’avons [aucune] raison de penser que les gens du silex taillé avaient moins de science que nous. » C’est-à-dire que tout compte fait la science du silex taillé était identique à la nôtre. Alors vous allez me dire mais c’est exagéré, c’est exagéré de penser des choses pareilles, e=mc2 ce n’est pas vraiment le silex taillé, c’est vrai qu’on a quand même des traces de ce qui se faisait il y a 40 000 ans en matière picturale notamment et ce qui est frappant c’est que sur le plan, je dirai, de l’organisation de l’espace, de la structure du dessin, de la pensée des figures, il n’y a aucun progrès réalisé depuis 40 000 ans ! Aucun ! La grotte Cosquer, c’est spectaculaire d’ailleurs, c’est impressionnant.

Alors il ajoute : il en est de même de la psychanalyse qui n’est pas un progrès. Or ça c’est aussi assez déceptif pour nous. C’est encore plus vrai de penser la psychanalyse par rapport à cette question du progrès, si on pense à ce qu’il dit de l’enchâssement du désir et de la demande comme deux tores ou comme un tore autour duquel circulent les cercles de la demande et qui finalement aboutit au même point.

Alors il dit quelque chose qui est une façon de nous rendre plus sensibles : la psychanalyse « C’est un biais pratique pour mieux se sentir. » « un biais pratique pour mieux se sentir ». C’est-à-dire qu’il ramène ça à quelque chose qui est ici assez surprenant, qui est la dimension imaginaire du sentiment, alors le sentiment de soi, comme si effectivement la psychanalyse se ramenait à ça, et ça n’exclut pas l’abrutissement. Mais vous allez me dire là il exagère, l’abrutissement, enfin au terme d’une d’analyse on est plus éclairé. Alors c’est vrai que je me suis posé la question de ce que pouvait dire cette critique en creux des analysants et des analystes mais c’est vrai que si on va alors très vite à la fin de la leçon et qu’on pense à ce nœud, à cette trique, dans lequel est enchâssé le Réel et l’Imaginaire, si on pense à cette trique dans laquelle est enchâssé le Réel et l’Imaginaire, donc le fait que l’inconscient soit en quelque sorte ce qui enveloppe le Réel et l’Imaginaire, c’est pas ça qu’il s’agit à la fin, on peut dire que le fait effectivement d’être en quelque sorte en prise avec son inconscient n’est pas un garant, n’est pas une garantie d’intelligence. C’est vrai que si on regarde l’état des associations aujourd’hui, de la nôtre en particulier, on peut se poser des questions sur le type d’éveil et de sortie de l’abrutissement où nous serions aujourd’hui. C’est pas ce qui frappe. En tout cas… Enfin, je vais pas faire de critique qui sont des critiques que je pense, je suis un peu provocateur, mais c’est vrai qu’on est parfois déçu : on organise des journées, par exemple sur les nationalismes et l’Europe, et il n’y a personne, personne ne vient, alors qu’on est dans un moment critique aussi bien sur le plan éthique que politique. Donc on se demande qu’est-ce qui, au terme d’une analyse, motive les analystes, si ce n’est… Alors qu’est-ce qui les motive ? En tout cas la question du politique est une question essentielle et néanmoins elle semble complètement, je dirais, indifférer. Et c’est assez grave parce que cette question concerne la Cité et elle concerne aussi notre Association. Donc je pense que cet avertissement n’est pas abstrait, ce n’est pas un avertissement abstrait, ça correspond, je dirais, à une pente, malheureusement, une pente de nos liens associatifs et de nos liens de travail.

Je voulais le commenter parce que je trouvais que c’était intéressant de le commenter sous cet angle.

« Tout indique, avec l’indice de soupçon que j’ai fait peser sur le « tout », qu’en fait il n’y a de tout que criblé, et pièce à pièce. La seule chose qui compte, c’est qu’une pièce a ou non-valeur d’échange. C’est la seule définition du tout : une pièce vaut dans toute circonstance, ceci ne veut dire que circonstance qualifiée comme toute pour valoir homogénéité de valeur. Le tout n’est qu’une notion de valeur. Le tout, c’est ce qui vaut dans son genre un autre de la même espèce d’unité. »

Alors là vous avez une référence à deux auteurs qui ne sont pas cités mais qui sont là. C’est Marx et c’est Saussure. Vous avez une référence à Marx à propos de la monnaie et vous avez une référence à Saussure à propos de la valeur. Et donc vous avez une référence à Marx autour de la question de ce qui fait valeur dans l’échange, la fameuse dite « valeur d’échange », et vous avez une référence à Saussure dans ce qui fait valeur par rapport à ce qui concerne très précisément chez Saussure, dans le Cours de Linguistique Générale, vous vous en souvenez, sa façon de définir le signifiant : le Signifiant a une valeur, nous dit Saussure, qui est purement différentielle. J’insiste sur ce point, parce que c’est ce qu’il va reprendre après : la valeur du signifiant, ce qui fait sa valeur c’est sa différence ; et ici, vous vous souvenez, le fameux « mutton » et « sheep » ; « mutton » qui veut dire le mouton qu’on mange à table en anglais et « sheep » qui veut dire le mouton à quatre pattes ou à cinq pattes ; donc en insistant bien sur l’idée de valeur. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que vous verrez que tout au long de ce développement des trois premières pages, il va tisser sans le dire la référence marxiste et la référence saussurienne.

Alors, on va reprendre les définitions, parce qu’il enchaine les définitions.

Tout indique, soupçon sur le tout qu’il n’y a de tout que criblé pièce à pièce. Donc on est là dans une théorie qui concerne la monnaie et ici référence à Marx et par exemple à la Critique de l’économie politique qui est un texte de Marx de 1859, texte qu’il a écrit avant Le Capital qui date de 67 et pour ceux qui l’ont lu Marx élabore sa première théorie de la monnaie où il dit en effet que la seule chose qui compte c’est qu’une pièce a ou non valeur d’échange, c’est l’étalon or qui règne à l’époque et qui lui permet cette valeur d’échange.

Alors je vais vous lire un passage, vous verrez que ce que je raconte, c’est vraiment du marxisme basique :

« Toutes les marchandises mesurent leur valeur d’échange en or dans la proportion où une quantité déterminée d’or et une quantité déterminée de marchandises contiennent autant de temps de travail : l’or devient donc la mesure des valeurs. Et c’est d’abord uniquement à cause de cette détermination comme mesure des valeurs par laquelle sa propre valeur se mesure directement dans toutes les sphères des équivalents de marchandises que l’or devient l’équivalent général ou monnaie. »

Donc on a l’idée – c’est ça que ça veut dire « le tout » : le lien entre la valeur et le tout c’est l’homogénéité de valeur qui suppose une totalité du fait que la valeur est quelque chose qui permet une mesure des valeurs, entre les différentes valeurs.

Stéphane Renard : Pierre-Christophe, il y a une contradiction importante là parce qu’on est en 76 et en 72, je crois que c’est le 28 février 72, Nixon a désafférenté l’or…

P.-Ch. Cathelineau : Oui je vais y revenir, je m’attendais à cette objection.

S. R. : Alors je vais juste finir ma phrase : donc on n’est plus sur un seul système qui repose sur un référent unique [P.-Ch. Cathelineau : Exactement.] mais on est sur un système de monnaies qui valent les unes par rapport aux autres.

P.-Ch. Cathelineau : Exactement. Marx y répond. Dans son texte du Capital, je ne vais pas vous le citer, il évoque le fait que progressivement l’or donne lieu au fait qu’on imprime des billets qui valent logiquement leur valeur en or, mais le billet se détache, précisément, progressivement de la valeur or initiale et donc le billet va fonctionner comme une valeur autonome par rapport à l’étalon or. Il anticipe de façon spectaculaire. Donc ça veut dire que dans la théorie marxiste il y a la place pour l’idée qu’on puisse être dans une théorie du change flottant puisque c’est ça que tu évoques, c’est la théorie du change flottant, c’est-à-dire la théorie marxiste est valable à la fois à propos de ce qui fait valeur, totalité et valeur à propos de l’étalon or, mais c’est valable aussi dans n’importe quel système de convertibilité, c’est à dire même s’il y a convertibilité on a affaire à l’idée d’une totalité par rapport à la valeur, malgré la convertibilité. C’est ça la réponse. Mais je m’attendais, je me suis dit il y a quelqu’un qui va me sortir …. On n’est plus dans le système de l’étalon or, bien sûr, non, on est d’accord. Mais en tout cas l’idée qu’il faut retenir, et que retient Lacan, c’est qu’au fond le tout n’est qu’une notion de valeur, c’est à dire c’est parce qu’il y a notion de valeur qu’il y a tout. Et la question évidemment c’est de savoir, et c’est pour ça qu’il faut combiner les choses avec [V. Nusinovici : « Criblé ».] Voilà, avec criblé, criblé pièce à pièce, c’est-à-dire qu’il faut combiner les choses avec ce qu’il dit : « Le tout, c’est ce qui vaut dans son genre un autre de la même espèce d’unité ». C’est-à-dire que là on a un passage d’une pensée, je dirais, stricto sensu marxiste, à une pensée stricto sensu saussurienne, c’est-à-dire qu’on est effectivement dans cette idée que ce qui fait la valeur d’une unité dans la chaine signifiante, c’est le fait que, cette valeur, elle se détermine par différence, c’est-à-dire qu’elle se détermine par rapport à autre chose, c’est ça la structure.

« Nous avançons là, tout doucement vers la contradiction, que j’ai appelée l’une-bévue. L’une- bévue est ce qui s’échange malgré que ça ne vaille pas l’unité en question. L’une-bévue est un tout faux. Son type, si je puis dire, c’est le signifiant. »

Donc on voit bien qu’il passe d’une théorie de la valeur qui effectivement s’appuie sur une théorie monétaire à une théorie de la valeur qui s’appuie sur une théorie du signifiant. Si on s’appuie sur une théorie du signifiant, il est évident que le signifiant n’est jamais en quelque sorte, ne se présente jamais comme une totalité close mais qu’il renvoie toujours à quelque chose qui est autre. C’est pour ça que le tout dans l’une-bévue est faux. Il est faux parce que précisément on ne peut jamais en quelque sorte s’appuyer sur, je dirais, l’idée qu’on a affaire à une véritable homogénéité. Donc c’est pour ça que je vous dis que ce qu’il est en train de faire c’est qu’il est en train de nuancer la pensée marxiste de l’équivalence des unités de valeur par une pensée saussurienne de la différence.

« Son type, si je puis dire, c’est le signifiant. Le signifiant-type, c’est-à-dire, exemple, il n’y en a pas de plus type que le même et l’autre. » Voyez, le même et l’autre. C’est-à-dire que pour penser précisément le même, on est obligé de penser l’autre. Et ça c’est saussurien, c’est la différence.

« Je veux dire qu’il n’y a pas de signifiant plus type que ces deux énoncés : une autre unité est semblable à l’autre ; tout ce qui soutient la différence du même et de l’autre, c’est que le même soit le même matériellement. » On a une matérialité du signifiant mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autre.

« La notion de matière est fondamentale en ceci qu’elle fonde le même. » La matière fonde le même, c’est-à-dire que si je dis « mutton » et que je redis « mutton » j’ai affaire à la même matière sonore.

M. Darmon : Il y a une différence entre Lacan et Saussure parce que pour Saussure c’est jamais exactement la même répétition mais c’est le même signifiant. Et donc pour Saussure, le signifiant est un incorporel, alors que pour Lacan [P. Ch. C : C’est de la matière.] c’est corporel, c’est de la matière.

P.-Ch. Cathelineau : C’est pour ça qu’il enchaine sur : « Tout ce qui n’est pas fondé sur la matière est une escroquerie : matériel-ne-ment. Le matériel se présente à nous comme corps-sistance, « Donc on voit comment le signifiant est tiré du côté du corps. « je veux dire sous la subsistance du corps, c’est-à-dire de ce qui est consistant, ce qui tient ensemble à la façon de ce qu’on peut appeler… un con, autrement dit une unité. Rien de plus unique qu’un signifiant, mais en ce sens limité qu’il n’est que semblable à une autre émission de signifiant. Il retourne à la valeur, à l’échange. Il signifie le tout. Ce qui veut dire : il est le signe du tout. » Là, on voit qu’il reprend la théorie marxiste de la valeur. « Le signe du tout, c’est le signifié, lequel ouvre la possibilité de l’échange. » Vous savez que chez Marx, précisément, le signifié, ce qui fait office de signifié, c’est précisément la marchandise, c’est ça qui est signifié par la valeur, c’est la valeur en tant qu’elle inclut du travail, la valeur travail.

« Je souligne à cette occasion ce que j’ai dit du possible : il y aura toujours un temps – c’est ce que ça veut dire – où il cessera, (virgule) de s’écrire ; où le signifié ne tiendra plus comme fondant la même valeur, l’échange matériel. Car « la même valeur » est l’introduction du mensonge : il y a échange, mais non matérialité même. » Donc là il y a quelque chose qui est important et qui est quand même assez saussurien : c’est que l’une des erreurs précisément c’est de croire au même, à propos de la valeur, l’une des erreurs c’est de croire au même. L’une des erreurs c’est de penser que précisément du fait de l’échange matériel, on a affaire à quelque chose, par rapport à ces marchandises, de figé, que la valeur en quelque sorte est quelque chose de figé. Or, si on se réfère à la théorie du signifiant saussurien, et aussi à ce que dit Marx de la valeur d’échange, ce qui est fondamental avec le signifiant, c’est qu’il y a échange, c’est-à-dire que, pour le dire dans un autre vocabulaire lacanien, il y a substitution mais non matérialité même, c’est-à-dire que ce qu’on pourrait penser pour être, je dirai, figé dans sa matérialité suppose le passage à l’autre.

C’est pour ça qu’il enchaine sur la question : « Qu’est-ce que l’autre comme tel ? C’est cette matérialité que je disais même à l’instant, c’est-à-dire que j’épinglais du signe singeant l’autre.

Il n’y a qu’une série d’autres, tous les mêmes en tant qu’unités, entre lesquelles une bévue est toujours possible – c’est–à-dire qu’elle ne se perpétuera pas, qu’elle cessera comme bévue. » Donc là on a cette idée que la chaine signifiante est constituée de signifiants matériels, en série, ces signifiants qui sont une série d’autres et tous les mêmes en tant qu’unités supposent possible du fait de l’inconscient, la possibilité d’une interruption, d’une coupure, d’une bévue, d’une bévue qui est toujours possible, c’est-à-dire que la chaine signifiante n’est pas en quelque sorte, quelque chose qui, je dirais, c’est ce qu’il reprend du début, c’est pas quelque chose qui est, je dirais, figé, du fait précisément de l’inconscient, c’est-à-dire qu’une bévue vient en quelque sorte opposer à la totalité supposée homogène, impliquée par le signifiant, quelque chose qui est toujours possible comme bévue. Et la question évidemment c’est : Est- ce que cette bévue se perpétuera ? Est-ce qu’elle va se perpétuer du fait de l’analyse ? Est-ce que du fait de l’analyse cette bévue va se perpétuer ? On voit dans la suite du séminaire que pour Lacan, par exemple, les bévues sont rares du fait que précisément son inconscient justement est passé par-dessus en quelque sorte. Et donc « elle cessera comme bévue », c’est-à-dire si quelque chose vient s’écrire, comme il le dit plus haut, elle va cesser cette bévue, si ça s’écrit dans la chaine signifiante la bévue va cesser mais du fait précisément de la possibilité du passage à l’autre. En tout cas c’est comme ça que j’interprète ce passage. C’est-à-dire qu’on est à la fois, on a une référence à la pensée marxiste de la valeur d’échange, de ce qui s’échange sur un marché, mais là c’est dans le discours, et puis on a l’idée que les signifiants, dans la chaine signifiante, ne peuvent pas être entendus comme des tout, comme des tout vrais, mais que quelque chose vient faire obstacle à cette idée d’homogénéité de tout qui est la bévue et cette bévue elle peut cesser ; elle peut cesser si par l’interprétation elle vient à s’écrire.

Voilà comment je l’interprète. Peut-être avez-vous d’autres hypothèses ?

M. Darmon : Juste quelques…

P.-Ch. C. : Oui quelques objections.

M. D. : Pas des objections mais des précisions. Saussure fait lui-même le lien avec Marx.

P.-Ch. C. : Oui c’est ça.

M. D. : C’est-à-dire il y a un exemple de de Saussure pour expliquer les deux dimensions du signifiant où il compare les signifiants à la monnaie, c’est-à-dire sur un certain plan, donc un signifiant peut être remplacé par un autre signifiant, c’est-à-dire comme de la monnaie, on peut, par exemple, un billet de cinq euros, on peut l’échanger contre cinq pièces. Donc il y a un niveau du signifiant. Et puis un niveau vertical, c’est-à-dire que l’argent peut être échangé contre la marchandise, il donne l’exemple du pain par exemple.

P.-Ch. C. : Ou de la toile.

M. Darmon : Voilà, c’est assez éclairant et effectivement c’est la métaphore monnaie chez Saussure. Alors sur le tout l’histoire du tout. Je me demande si ça ne se rapproche pas du tout tel qu’en mathématique on parle de « quel que soit », « pour tout » ça se dit plus – comment dire – correctement « quel que soit », quelle que soit une unité, quel que soit x appartenant à tel ensemble alors f(x), c’est-à-dire que c’est dans un tout du côté du omnis [P.-Ch. C. : Fermé] c’est pas un tout totus.

P.-Ch. Cathelineau : Moi, j’avais une hypothèse, je ne l’ai pas dite mais je pensais à propos de l’une-bévue au fait qu’on a affaire à quelque chose d’un « pour tout x » qui englobe une totalité qui renvoie à un ensemble fermé et ce « pour tout x » est faux, il est faux et donc il suppose la possibilité du passage à un autre qui est un ensemble ouvert. Et donc on a, à mon avis, dans cette présentation, l’idée que du côté de l’une-bévue on est du côté de ce qui est ouvert. Non ?

M. Darmon : Moi je n’ai pas la même interprétation du « tout faux ». C’est-à-dire l’une-bévue, donc si on prend l’hypothèse que le tout signifie « pour quelle que soit l’unité en question elle est échangeable avec une autre unité ou avec d’autres unités », l’une-bévue ça serait l’erreur dans le compte en quelque sorte, c’est-à-dire que l’échange ne vaudrait pas, ça introduirait si tu veux une fausse monnaie ou quelque chose qui ferait faillir le calcul, c’est-à-dire on ne pourrait pas dire : « pour tout x », dans le sens où quel que soit x je peux échanger contre une autre unité mais imaginons par exemple : je donne un billet de 5 euros et on me l’échange contre 4 euros, quatre pièces de…

Julien Maucade : C’est pas à l’identique.

M. Darmon : Voilà.

P.-Ch. Cathelineau : Mais là il y a une dimension… enfin là, je me permets d’inscrire un écart par rapport à cette interprétation, il y a une dimension, je dirais, dans cette interprétation-là, il y a une dimension qui situe l’une-bévue comme un défaut.

M. Darmon : Un lapsus.

P.-Ch. Cathelineau : Un lapsus, un défaut ou un lapsus. La question est entière de savoir si c’est un défaut ou si c’est un trait de structure, et moi je pense que, ici, c’est repéré comme trait de structure plutôt que quelque chose qui est en défaut, même s’il dit effectivement qu’il y a toujours un temps où il cessera, (virgule) de s’écrire, mais en tout cas c’est quelque chose qui est un trait de structure.

M. Darmon : C’est permis par la structure.

P-Ch. C. : C’est permis par la structure.

B. Vandermersch : Ça veut dire quoi pratiquement ? La bévue c’est un lapsus par exemple.

M. Darmon : Oui.

B. Vandermersch : Bon. Qu’est-ce qui fait qu’il n’y a pas que du lapsus ? Parce qu’il faudrait admettre que de temps en temps le signifiant il vaut comme unité comme les autres. Enfin, on a plutôt l’impression que quand un sujet parle il y a toujours un signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant. J’ai l’impression que dans cet autre signifiant, il n’y avait pas d’égalité justement, il n’y avait pas échange un pour un, il y a un pour l’autre, et la difficulté de comprendre en quoi… qu’est-ce que vient rajouter le lapsus là-dedans ? La bévue ? Est-ce que au regard d’un système marxiste où toutes les unités se valent, dans le monde du signifiant aucune unité se vaut ? Si ce n’est qu’elles sont échangeables mais en faisant à chaque fois, bon… [V. Nusinovici : S’ils sont semblables.] Si je prends un mot pour un autre, ça fait toujours un effet de sens et ce n’est pas une… j’essaie de… enfin ça me fait difficulté et on a vraiment l’impression de deux systèmes complètement différents.

P.-Ch. Cathelineau : Est-ce qu’il ne faudrait pas l’entendre à la fois, effectivement, comme un fait de structure, c’est-à-dire la possibilité de dire non au tout, dire non, de dire non au tout du signifiant par un lapsus, par un mot d’esprit ? Et puis la possibilité, du fait qu’on dit non à ce tout, que cette écriture puisse se résoudre dans la chaine signifiante elle-même ? Parce que c’est ça qu’il dit : il dit que l’écriture, le fait de l’écrire, permet à un moment donné que quelque chose cesse, donc ça va cesser, ça va cesser de s’écrire. Donc on a à la fois une faute à l’endroit d’une certaine homogénéité, d’une totalité, et quelque chose qui néanmoins est promis à l’écriture.

B. Vandermersch : Il y a une chose à propos du tout, excuse-moi, mais c’est qu’il n’y a pas tout du signifiant justement, puisque il n’y a pas d’ensemble de tous les signifiants, c’est un ensemble qui ne tient pas hein ? Alors le tout, là-dedans, c’est le signifié. [C’est imaginaire.] C’est imaginaire hein ? Ce paragraphe est compliqué. Il signifie le tout, il est le signe du tout mais ça ne veut pas dire que… il n’y a pas de tout du signifiant.

P.-Ch. Cathelineau : C’est pour ça qu’il dit qu’il n’y a qu’une série d’autres.

B.V. : C’est ça.

P-Ch. C : Il n’y a qu’une série d’autres. C’est-à-dire que c’est toujours dans la dialectique du même et de l’autre, le signifiant.

M. Darmon : C’est-à-dire qu’on s’imagine qu’on peut échanger un signifiant contre un autre [B. V. : Voilà.] parce qu’il aurait le même sens. [B. V. : La même valeur.] M. D. : Le même sens. C’est imaginaire

J. Maucade : L’écriture, le Réel et le Symbolique sont là pour cribler ce tout. Ça me rappelle juste l’unification de l’Allemagne, vous savez, ils voulaient faire l’équivalence d’1mark de l’est avec 1 mark de l’ouest, et non, c’est 1 mark pour 2, et l’Allemagne de l’est n’a pas accepté, et ils ont dit on ne fait pas l’unification si on ne fait pas l’équivalence entre 1 mark de l’ouest et 1 mark de l’est, et ils ont fini par faire ça, et ça a coûté, cette équivalence, ça a coûté de l’argent puisque le mark de l’est ne valait pas grand-chose.

M. Darmon : Ça a coûté le double.

P.-Ch. Cathelineau : » valable ne veut rien dire que ceci, que ça entraine la soumission de la valeur d’usage à la valeur d’échange. »

Alors là on a une vieille thèse, une thèse marxiste classique, qui consiste à dire que l’illusion c’est de croire en la valeur d’usage. Prenez par exemple la consommation d’un habit ou la consommation de la toile, mais d’un habit par exemple, vous le portez, il est pesant, il a une certaine texture, vous avez l’illusion que ce qui fait la valeur de cet habit c’est son usage. Mais ce que dit Marx c’est que la valeur d’usage est soumise à la valeur d’échange, c’est-à-dire que c’est en tant que marchandise sur un marché où s’échangent les marchandises que effectivement cet habit a une certaine valeur.

M. Darmon : Il y a une petite histoire sur la valeur d’usage et de la valeur d’échange.

P-Ch. C. : Vas-y !

M. D. : C’est deux marchands dans Les Mathes qui s’occupaient de pantalons. Et l’un d’eux avait reçu un stock de pantalons avec une seule jambe ; alors il dit ça fait rien, je vais essayer de vendre mon stock. Il vend à son copain pour un peu plus cher qu’il l’a reçu, le stock de pantalons à une seule jambe mais sans que l’autre le sache. Et l’autre fait la même chose, lui revend ce stock de pantalons à une seule jambe. Et ils sont très contents parce qu’à chaque échange, ça augmente et un jour, l’autre lui dit tu sais j’ai vendu mon stock à machin, il m’a dit que c’était des pantalons à une seule jambe. Mais quel idiot tu fais ! C’était des pantalons pour vendre et pour acheter, c’est pas des pantalons pour mettre !

P-Ch. Cathelineau : Illustration !

« Ce qui est patent, c’est que la notion de valeurs est inhérente à ce système du tore, et que la notion d’une-bévue dans mon titre de cette année veut dire seulement (…) que l’homme sait plus qu’il ne croit savoir. Mais la substance de ce savoir, la matérialité qui est dessous, n’est rien d’autre que le signifiant en tant qu’il a des effets de signification. L’homme, parlêtre comme j’ai dit, ce qui ne veut rien dire d’autre qu’il parle signifiant, avec quoi la notion d’être se confond. »

Alors là on a une reprise de ce qui est dit au début à propos du tore, autour de sa valeur, du fait qu’effectivement le tore est le lieu même de l’articulation du signifiant, et donc la notion de valeur est inhérente à ce système de tore.

« la notion d’une-bévue dans mon titre (…) veut dire seulement que l’homme sait plus qu’il ne croit savoir. » C’est-à-dire qu’effectivement c’est une-bévue qui s’impose comme lapsus, mot d’esprit, qui vient en quelque sorte zébrer la chaine signifiante, ne peut se situer que comme un savoir, que comme un savoir qui est le savoir inconscient.

« Mais la substance de ce savoir, la matérialité qui est dessous, n’est rien d’autre que le signifiant en tant qu’il a des effets de signification. » C’est-à-dire que c’est en tant que l’une-bévue surgit, que surgissent effectivement les effets de signification ; ici il ne parle pas des effets de sens, mais il parle des effets de signification. Est-ce qu’il faut faire une nuance particulière ? C’est l’idée que, au fond, le signifiant dans son effet de surprise renvoie, je dirais, à un signifié plus ou moins stable.

« L’homme, parlêtre comme j’ai dit, ce qui ne veut rien dire d’autre qu’il parle signifiant, avec quoi la notion d’être se confond. » Alors là il reprend la notion de parlêtre qui nous est commune et qui synthétise deux termes, parler sur l’être ou parler d’être, dans la mesure où effectivement le signifiant par son fonctionnement, je dirais, symbolique, laisse croire ou laisse entendre imaginairement qu’il y aurait peut-être en perspective quelque être à saisir. Alors là évidemment la référence classique que je connais un peu, c’est celle d’Aristote : c’est l’idée que au fond le logos est une pensée de l’être. Et vous savez comment ce logos, pensée de l’être, Lacan en fait fréquemment, quand il lit la Métaphysique, une façon plus ou moins articulée de penser l’objet petit a. C’est-à-dire que c’est parce qu’il y a du signifiant qu’effectivement il y a un être qui se dégage de ce signifiant et qui s’appelle l’objet petit a. Donc c’est ça à mon avis qui est à l’arrière plan de ce passage.

« Ceci est réel. Réel ou vrai ? Tout se passe, à ce niveau tentatif, comme si les deux mots étaient synonymes. » Alors là il engage une discussion sur la différence entre le Réel et le Vrai. Vous savez qu’il l’a déjà engagée dans RSI, mais ici il l’engage d’une façon un peu différente. « L’affreux, c’est qu’ils ne le sont partout. » – synonymes. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de synonymes, il n’y a pas de caractère synonyme entre le vrai et le réel. Et il a cette façon de traiter le vrai qui le situe du côté de la croyance, ce qui est une façon de minorer effectivement la dimension du vrai, de la rendre, je dirais, moins opératoire que la philosophie veut nous le faire croire puisqu’il nous dit c’est « La foi, et même la foi religieuse, voilà le vrai – qui n’a rien à faire avec le réel. La psychanalyse, il faut bien le dire, tourne dans le même rond. C’est la forme moderne de la foi, de la foi religieuse. » Ça veut dire que là on est effectivement à la fois dans la dimension de la croyance et dans la dimension de l’illusion ; on est effectivement dans quelque chose qui indique quelque chose qui relève de l’illusion dans le vrai. Et ça rejoint un peu ce qu’il dit dans R.S.I., où il relativise de façon très nette la question du vrai par rapport à celle du Réel qui est effectivement celle qui l’intéresse.

Marc Darmon : Est-ce que tu ne crois pas ce qu’il dit dans Le Sinthome aussi sur l’opposition entre le sens et le Réel, c’est à dire que le Réel ça n’a pas de sens, contrairement au vrai… [P.-Ch. C : qui a toujours du sens] qui a toujours du sens, c’est-à-dire le vrai se situe du côté du sens.

P.-Ch. C. : C’est en cela qu’il est une illusion.

M. Darmon : C’est en cela que le sens religieux est une illusion. C’est-à-dire que la religion étant ce qui offre toujours un sens. Bon alors est-ce que sa critique de la psychanalyse n’est pas une critique de la psychanalyse qui donnerait toujours du sens, par rapport à ce qu’il veut promouvoir lui.

P.-Ch. C. : C’est-à-dire ce qu’il veut promouvoir c’est quelque chose qui est proprement insensé et qui, « À la dérive, voilà où est le vrai quand il s’agit de Réel. Tout cela parce que manifestement ─ depuis le temps qu’on le saurait, si c’était pas si manifeste ─ manifestement il n’y a pas de connaissance. Il n’y a que du savoir au sens que j’ai dit d’abord, à savoir qu’on se goure… Une bévue, c’est ce dont il s’agit : tournage en rond de la philosophie. Il s’agit de substituer un autre sens au terme système du monde, qu’il faut bien conserver, quoique de ce monde on ne peut rien dire de l’homme, sinon qu’il en est chu. »

Alors là on a effectivement une attaque en règle contre le sens philosophique, c’est-à-dire l’interprétation philosophique des systèmes du monde dont là il essaie de se détacher manifestement en disant que : « quoique de ce monde on ne peut rien dire de l’homme, sinon qu’il en est chu. » C’est-à-dire qu’il situe la question du monde par rapport à ce qui relève de la chute, de ce qui est chu.

Bernard Vandermersch : Il y a un point, je ne sais pas si tu l’as noté mais quand il dit : « À la dérive, voilà où est le vrai quand il s’agit de Réel. » C’est-à-dire que le vrai quand il s’agit de réel il est renvoyé à la pulsion. La dérive, c’est la pulsion. Et c’est-à-dire que c’est toujours l’appoint qui manque. C’est vrai parce que c’est conforme à la jouissance. [P.-Ch. C. : À la jouissance, oui.] Et c’est ça qui est dit entre, enfin il me semble. ([P.-Ch. C. : Entre les lignes] Entre les lignes. Ce n’est pas forcément une dérive au sens d’une errance. Je crois que c’est toujours le fait que, bon, c’est le fantasme qui donne la clé du vrai, pour un sujet. Soit c’est l’objet petit a qui vient faire l’appoint de là où le vrai sur le vrai, il n’y a pas de vrai sur le vrai.

P.-Ch. C. : L’objet a, c’est justement quelque chose qui n’est pas seulement situé du côté de l’Imaginaire du sens. [B. V. – Voilà !]. C’est du côté, effectivement, du Réel, voire du Symbolique mais qui déborde le sens.

« Nous allons voir comment, mais ça a beaucoup de rapport avec le trou central du tore. Il n’y a pas de progrès, parce qu’il ne peut y en avoir. L’homme tourne en rond, si ce que je dis de sa structure est vrai. Parce que la structure, la structure de l’homme est torique. Non pas du tout que j’affirme qu’elle soit telle. Je dis qu’on peut essayer de voir où en est l’affaire, ce d’autant plus que nous y incite la topologie générale. Le système du monde jusqu’ici a toujours été sphéroïdal. Ben… on pourrait peut-être changer ! Le monde s’est toujours peint jusqu’à présent comme ça, pour ce qu’ont énoncé les hommes, c’est peint à l’intérieur d’une bulle. Le vivant se considère lui-même comme une boule, mais, avec le temps il s’est quand même aperçu qu’il n’était pas une boule, une bulle. Pourquoi ne pas s’apercevoir qu’il est organisé (…), qu’il est organisé comme ce que j’ai appelé trique l’autre jour. »

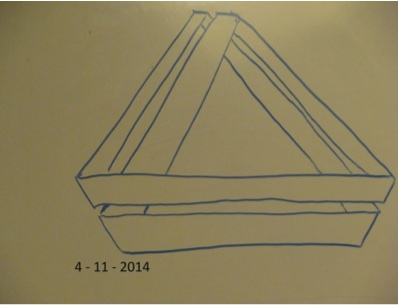

Donc là il y a une opposition, je ne vais pas rentrer dans le détail de l’explication mais il y a une opposition très nette entre, je dirais, les systèmes de représentation du monde qui sont des systèmes sphériques, et dans la philosophie on est effectivement dans l’ordre du sphérique, à commencer par Aristote, c’est un enchâssement de sphères supérieures, inférieures, etc. Et on retrouve ce système sphérique, y compris dans la pensée kantienne et jusque et y compris chez les philosophes du vingtième siècle, ça ne change rien. La notion de boule est donc une notion qui est, je dirais, à la fois de représentation du monde mais une notion topologique. C’est-à-dire la boule, c’est un choix topologique, c’est le choix d’une certaine conception de l’espace. Et à ce choix, au choix de la boule ou de la bulle, il oppose le choix effectivement de la trique, de la trique dont il présente un dessin dans la page suivante. La trique qui est donc l’issue du retournement du tore, on l’a vu la fois précédente, avec effectivement, un ecto, un endo et un méso. La trique, ce n’est pas la première fois qu’il l’introduit, cette notion de trique. Il en parle mais c’est vrai que, on voit bien, il le dit plus loin dans le séminaire, comment cette trique renvoie également à ce qu’il en est, je dirais, du corps humain, il le dit, de toutes les analyses anatomiques précisément du corps humain avec un orifice, un orifice aux deux bouts. Il en a parlé dans d’autres séminaires de cette dimension de trique du corps humain. Avec il dit : « … il y a la bouche, et ici le contraire, la bouche postérieure. Seulement cette trique n’est rien d’autre qu’un tore. Le fait que nous soyons toriques va assez bien en somme avec ce que j’ai appelé, l’autre jour, trique. (…) Alors ceci nous amène à considérer que l’hystérique, dont chacun sait qu’il est aussi bien mâle que femelle, l’hys-torique si je me permets ce glissement, il faut considérer en somme qu’elle n’est — je la féminise pour l’occasion, mais comme vous allez voir que je vais y mettre de l’autre côté mon poids, ça me suffira largement à vous démontrer que je ne pense pas qu’il n’y ait des hystériques que féminines — l’hystorique n’a en somme pour la faire consister qu’un inconscient : c’est la radicalement Autre. Elle n’est même, qu’en tant qu’Autre. Eh bien… c’est mon cas. Moi aussi, je n’ai qu’un inconscient. C’est même pour ça que j’y pense tout le temps. »

Donc on a effectivement l’idée que le tore, en tant qu’il est le retournement, enfin la trique plutôt en tant qu’elle constitue le retournement du tore, mais en quelque sorte, je dirais, comme surface apparente, l’intérieur vers l’extérieur. Et donc, précisément, ce qui se présentait comme, de façon imaginaire, en-dessous quelque chose qui est au-dessus. C’est-à-dire que l’hystérique, l’hystorique est radicalement Autre ; il est en quelque sorte, je dirais, le résultat de ce retournement, l’hystorique. C’est bien ça ? On le voit là, sur le dessin, c’est le résultat de ce retournement. Alors évidemment il va donner une précision dans la page suivante pour souligner, je vais vite là, qu’on a bien affaire à une trique mais que cette trique se soutient d’un tore central et donc en fait c’est une trique qui enveloppe un tore central – on a vu cette manipulation dans la leçon précédente, une trique qui enveloppe un tore central – et ce tore central, il dit, je vais vite là, parce qu’on risque de ne pas avoir assez de temps, il dit que ce tore central, c’est l’armature de l’hystérique. C’est l’armature de l’hystérique. Et il identifie ce tore central, en tout cas c’est comme ça que j’interprète ce passage, à l’amour du père. Alors c’est vrai que si on se souvient des analyses de Freud, Anna O., Emmy von N., Dora, on a effectivement affaire, toujours comme constante, à ce père. Alors le père chez l’hystérique, en tout cas chez l’hystérique tel que Freud l’analyse, c’est un père malade, un père impuissant vers lequel se porte effectivement l’amour de l’hystérique – je pense en particulier à Dora – et à partir duquel les symptômes de l’hystérie s’articulent. Je pense aussi, enfin j’associe là librement, à la fameuse toux de Dora qui renvoie à la fois à l’amour du père et à une dimension extrêmement érotique de cet amour. Alors donc sur le tore, le tore structuré par l’armature de l’amour du père, on voit en tout cas que c’est une façon de présenter l’hystérie qui est assez nouvelle, comme la trique qui enveloppe un tore central, c’est une représentation nouvelle.

La question que je me suis posé, je ne sais pas si vous vous la posez, mais par rapport à cette mise en place, je ne sais pas qu’est-ce que tu en penses, la question évidemment des distinctions entre l’Imaginaire, le Réel et le Symbolique n’est pas évidente. Comme si au fond on pouvait considérer que ce tore, ce tore qui constitue l’armature, cet amour du père qui constitue l’armature de la trique devait être situé, je fais l’hypothèse, c’est comme ça, c’est par rapport à ce que tu disais la fois précédente, du côté de ce qui relèverait de l’Imaginaire, avec une trique qui serait à la fois, ici, d’une consistance à la fois Réelle et Symbolique. Mais c’est une hypothèse.

S. Renard : Pierre-Christophe, est-ce que vous pourriez si c’était possible, replacer cette explication dans la perspective du projet de Lacan qui est au chapitre premier qu’on a vu la fois passée, d’aller plus loin que l’inconscient et de proposer quelque chose d’autre.

P.-Ch. Cathelineau : Aller plus loin que l’inconscient, alors justement ça c’est la fin du séminaire, c’est la fin de la leçon où, effectivement, il propose d’aller plus loin que l’inconscient. C’est exactement ça. C’est-à-dire la fin, mais je ne vais pas anticiper sur ce que je vais dire, c’est exactement ce sur quoi je vais terminer. Donc vous me laissez dix minutes et j’y arrive. Mais effectivement c’est la fin de la leçon. C’est-à-dire il s’agit d’aller plus loin que l’inconscient. Le retournement de la trique, le retournement du Symbolique sur le Réel et l’Imaginaire noués par la trique, [ ‒ Il y a nouage ?], alors, il y a nouage, il y a nouage, sauf que, c’est ce qu’il dit à la fin, alors là j’anticipe, il dit qu’il faut une deuxième coupure et il faut un deuxième retournement pour effectivement restituer le sujet à lui-même, c’est-à-dire faire que le sujet ne soit pas, mais là j’anticipe sur la réponse, sur la réponse que je voulais donner, faire que le sujet ne soit pas en quelque sorte entièrement assujetti à son inconscient. Parce que c’est ça l’idée.

S. Renard : Est-ce que là il fait une liaison entre l’amour du père et l’inconscient ? Parce que j’ai quand même l’impression, dans la progression qu’il fait ici, qu’il revient toujours à sa phrase du départ et dans laquelle il propose en fait d’aller plus loin que l’inconscient, d’un inconscient qui serait fondé, qui serait fondé de l’amour du père.

M. Darmon : Mais je crois qu’il y a deux amours du père. Il y a l’amour du père qui concerne la première identification freudienne et l’amour du père chez l’hystérique. [P.-Ch. C. : Oui, c’est ça !] Il faut distinguer les deux.

P.-Ch. Cathelineau : Mais là, on va peut-être, alors il y a un passage intermédiaire qui m’a posé problème, je vous dis franchement que ça m’a posé problème, plus que la fin. C’est à partir de maintenant, c’est-à-dire lorsqu’il évoque la notion de trou à partir de la bande de Mœbius. Il se pose la question : « (…) est-ce qu’une bande de Mœbius est un trou ? » Et ensuite il enchaîne sur la bande de Mœbius coupée en deux qui, vous le savez, est une bande biface, c’est-à-dire qu’il y a deux faces, il y a un endroit distinct d’un envers et donc il dit « C’est bien en quoi une bande de Mœbius est essentiellement capable de se dédoubler. » Alors, la question que je me pose, et je vous la pose à vous, si vous avez lu le séminaire, c’est comment vous entendez l’allusion, premièrement, à la bande de Mœbius à ce moment-là ? Comment vous entendez l’allusion, je fais une lecture transverse, comment vous entendez l’allusion à la bande de Mœbius dans ce parcours ? Pourquoi parle-t-il de la bande de Mœbius pour enchainer sur le retournement, le retournement du tore dans le nœud borroméen ?

L’idée qui est sous-jacente, pourquoi à mon avis les deux passages sont liés ? Parce que, et là je reprends une idée de Marc dans son livre de topologie, sur la topologie, c’est Les essais de topologie, c’est qu’on a affaire avec une bande de Mœbius à effectivement une bande uniface qui présente ce qu’il en est précisément du rapport qui existe entre le désir et la réalité, voire entre la réalité et le désir pour un sujet qui est, je dirais, en cours d’analyse. Qu’est-ce que fait l’interprétation ? C’est ce que montre Marc, je ne fais que répéter, il le dira mieux que moi. En introduisant une coupure au milieu de la bande, elle permet de faire surgir, et c’est ce qu’il va dire, une différence entre … Voilà. « C’est très précisément ce qui va nous donner l’image de ce qu’il en est du lien du conscient à l’inconscient. » Dans l’interprétation, il y a quelque chose qui va faire différence entre le conscient et l’inconscient et quelque chose de l’inconscient va se présenter. Et puis une fois que l’interprétation est terminée, il y a retour à une bande uniface. Alors vous allez me dire mais quel est le lien ténu avec ce qu’il dit à la fin ? Ce qu’il dit à la fin, je vais le dire tout de suite. On prend effectivement trois tores noués borroméennement dont un est le tore du Symbolique et on retourne le tore du Symbolique et on obtient cette figure qui est effectivement une trique qui enserre le Réel et l’Imaginaire. Vous allez me dire mais quel rapport avec cette idée de ce que je vous ai dit de l’interprétation, etc. ? Bien justement le rapport est le plus étroit. C’est-à-dire, effectivement, il introduit la question du retournement du tore par la question de la coupure de la bande de Mœbius. En tout cas c’est comme ça que je vois l’interprétation du texte. C’est-à-dire que ce qui éclaire le passage qu’il vous cite, la bande de Mœbius et la bande de Mœbius double, biface, c’est précisément la fin où il est question du retournement du tore et du contre-retournement du tore. C’est-à-dire d’effets/des faits de coupure qui sont des effets d’interprétation. Est-ce que vous êtes d’accord avec ça ?

B. Vandermersch : C’est-à-dire qu’il faudrait expliquer que quand tu découpes ta bande de Mœbius, tu as une bande biface, et tu peux la recoller dans un sens et recoudre, ça fait un tore. Ou tu la recouds dans l’autre sens et ça fait le tore à l’envers. C’est-à-dire qu’avec la même bande double… parce qu’on peut inscrire une bande de Mœbius sur un tore, c’est ça aussi l’idée… [P.-Ch. C. : Oui tout à fait, tout à fait.]…pas la bande de Mœbius, la bande de Mœbius double. Et suivant que tu recolles la bande, cette bande là, sur elle-même d’une façon ou d’une autre, tu passes d’un tore au tore renversé. Ça, c’est un truc. Quant à l’histoire de la coupure, il en parle aussi dans L’Étourdit pour passer du tore au cross-cap en fin de compte. [P.-Ch. C. : C’est ça!]

P.-Ch. Cathelineau : Mais vous seriez d’accord pour dire que le fait qu’il fasse allusion à ces coupures, à cette coupure sur la bande de Mœbius et ensuite sur la bande biface, renvoie à cette question qui est, pour lui, le fil de la dernière partie de la leçon, qui est cette question des effets de l’interprétation sur, effectivement, la position du sujet. Parce que c’est ça !

B. Vandermersch : C’est quand même une drôle d’idée de dire qu’à la fin d’une première tranche d’analyse on aurait tout l’inconscient dehors, à savoir que le type il parlerait toujours que sur le mode du processus primaire et qu’il faudrait, dans un deuxième temps, le recouper pour qu’il se remette un peu sur ses pattes et qu’il mette l’inconscient là où il doit être. Je trouve ça un tout petit peu forcé, là, le passage de Lacan. C’est vrai qu’il y a des gens en analyse au bout d’un mois ils sont franchement imbuvables, il n’y a plus que… [M. D. : Voilà ! c’est ce que j’allais dire.] il n’y a plus que des questions de : « Ah oui l’Œdipe ! C’est pas étonnant. Si tu avais vu ta mère ! » Bon, bref.

P.-Ch. C. : Il y a un effet d’abrutissement.

Valentin Nusinovici : Pour ceux qui sont comme ça, c’est plutôt ceux à qui on a découpé le signifiant sans arrêt et qui sont tout le temps en train de faire des jeux de mot. Les autres, ça c’est ceux qui sont honnêtes, ils sont de l’institut, ils se sentent bien, tout va bien.

B. V. : Oui tu as raison, c’est plutôt les lacaniens.

V. N.. : C’est autre chose ça.

P.-Ch. C : C’est ceux qui font tout le temps de jeux de mots.

V. N. : Mais oui !

M. D. : C’est les joyciens !

B. Vandermersch : Il y a eu un moment comme ça de… [V. N. ‒ Non, non, les joyciens sont mieux que ça.] … d’invasion du jeu de mot systématique. D’ailleurs, c’est passé…, je ne sais pas si c’est un effet de Lacan, mais c’est passé dans les journaux, dans la presse. [M. D. ‒ L’effet tuyau de poêle, L’Effet ‘yau de poêle… François Georges.]

P.-Ch. Cathelineau : Mais il y aurait quand même à penser la différence entre le nœud borroméen tel qu’il est déployé après le retournement du tore et la trique. Ce qui fait la différence, me semble-t-il, c’est, enfin je ne sais pas si vous en êtes d’accord, on ne le voit pas là mais ça se déduit par soi-même, c’est le fait que les jouissances précisément soient clairement délimitées. C’est-à-dire que dans le nœud borroméen, vous avez des aires de jouissance qui ne sont pas effectivement entièrement englobées, ni subsumées par la question de l’inconscient. Si vous regardez la façon dont le nœud borroméen s’écrit, même, dans R.S.I. vous avez la corde de l’inconscient qui est dans le prolongement, si mes souvenirs sont bons, du Réel. C’est bien ça ? [V. N : Non.] Du Symbolique. Du Symbolique. Dans le prolongement du Symbolique, oui. Dans le prolongement du Symbolique. Donc on a effectivement une façon de placer dans l’espace les jouissances et l’inconscient qui laisse aux jouissances, à l’inconscient, au sens des aires de déploiement qui n’ont rien à voir avec cette dimension-là d’encerclement par l’inconscient. Là aussi ce qu’il faut relever aussi à mon avis, c’est qu’il utilise de façon indifférenciée symbolique et inconscient.

V. Nusinovici : Il y a quelque chose de très précis et tout repose sur ceci qu’il dit c’est que : « (…) que mon analyse de l’inconscient en tant que fondant la fonction du Symbolique soit complètement recevable. » Antérieurement ça aurait été le contraire bien entendu. Mais [B. V. : Un tout petit peu plus fort.] Tu as entendu ce que j’ai lu qui est à l’avant dernière page : « (…) bien entendu ceci suppose que mon analyse de l’inconscient en tant que fondant la fonction du Symbolique soit complètement recevable. » C’est-à-dire ce n’est pas comme traditionnellement du fait qu’il y a du symbolique qu’il y a de l’inconscient, bon, on a l’habitude, c’est retourné.

P.-Ch. Cathelineau : Mais vous seriez d’accord pour dire que la façon de penser la jouissance, du point de vue de ce qui se figure sur ces présentations, n’est pas la même quand on a affaire à une trique englobant le Réel et l’Imaginaire et quand on a affaire à un nœud borroméen au sens strict. Vous êtes d’accord avec ça ?

Julien Maucade : Oui. Moi, ça m’a posé question pour deux raisons. La première c’est, par rapport à l’hystérique, ses retournements et ses coupures, qu’est-ce qu’il en devient de la question du père par rapport à l’hystérique ? Du nom du père, puisqu’il dit que l’hystérique, si ça lui permet de tenir, c’est parce qu’il y a cette question du père, l’identification, premièrement. Et deuxièmement, c’est la question du trou et de l’objet petit a. Alors je ne sais pas si c’est à ça que tu fais allusion ?

P.-Ch.- Cathelineau : Si, c’est ça. C’est exactement ça ! C’est-à-dire que dans la trique, il n’y a pas la présentification au centre du nœud borroméen de l’objet petit a.

Julien Maucade : Voilà ! Mais il y a le trou. Mais il y a la question du trou qui vient prendre la place de l’objet a. Et moi, ça m’a posé question. Alors est-ce qu’il fait allusion à une sorte d’équivalence, ce qui me pose problème, entre l’objet petit a et le trou ? Mais il faut continuer le séminaire pour répondre à cette question. Mais ça pose question pour le moment.

P.-Ch. Cathelineau : Oui, oui. En tout cas la différence, elle est bien là, topologiquement.

B. Vandermersch : Dans la trique, tu ne peux pas mettre à plat, puisqu’ils sont à l’intérieur du tore. Dans le nœud borroméen, et les trois, il n’y a pas de creux, c’est des cordes. Tandis que là, à partir du moment où il y a une corde qui n’est pas une corde mais qui est un tore creux et que le tore creux a bouffé le reste du nœud, on ne peut plus l’étaler sur une table.

P.-Ch. Cathelineau : Non, mais ça veut dire, ne plus l’étaler sur une table, ça a plusieurs sens. Ça a le sens d’une mise à plat mais ça a aussi le sens de ce qu’il en est d’un nœud réel. C’est-à-dire que si le nœud réel ne permet pas de coincer l’objet petit a, on a affaire à quelque chose qui est de l’ordre de la trique, c’est-à-dire quelque chose qui ne permet pas le coinçage de l’objet petit a.

V. Nusinovici : Mais à propos de ça, de l’objet a, est-ce que cette phrase du début « L’une-bévue est ce qui s’échange malgré que ça ne vaille pas l’unité en question. », l’une-bévue, ç’est pas seulement un signifiant qui surgit, c’est une lettre. Si ça ne vaut pas l’unité en question, est-ce que ce n’est pas justement parce qu’il y a là quelque chose qui la troue ?

J. Maucade : du Réel.

P.-Ch. Cathelineau : Oui sans doute.

B. Vandermersch : Oui, parce que tu dis quoi Valentin ?

V. Nusinovici : Je dis un trou, je dis un trou.

P.-Ch. Cathelineau: Non, non, mais c’est pertinent !

V. Nusinovici : Non, j’ai repris la phrase du début : « L’une-bévue est ce qui s’échange malgré que ça ne vaille pas l’unité en question. » Parce que c’est quand même l’irruption d’une lettre, ce n’est pas de l’ordre de l’unité. [B. V. : Oui.] Et donc je pense qu’il y a quelque chose qui vient trouer, là. C’est vrai que depuis le début, depuis même la première leçon, on a toujours parlé de l’inconscient comme de c’est du signifiant.

P.-Ch. Cathelineau : Oui, oui, on y est poussé.

V. Nusinovici : C’est lui qui le dit. Non, ce n’est pas nous qui commentons, puisque d’abord il dit je n’ai pas à donner de commentaires. Tu aurais dû nous commenter qu’il n’y avait pas à donner de commentaire.

P.-Ch. Cathelineau : J’ai commencé par ça.

V. Nusinovici : Non mais tu ne nous l’as pas commenté. Et tu ne nous as pas beaucoup commenté qu’il n’y a aucun résultat de la science qui est un progrès. Parce que ça ne suffit pas de citer une grotte artistique pour dire qu’il n’y a aucun… C’est quand même, il y a de quoi se taper le cul par terre d’entendre des choses pareilles. On ne peut pas rester insensible. Tu nous dis ça, comme si c’était vraiment…

M. Darmon : Comment tu l’interpréterais ?

P.-Ch. Cathelineau : Comment tu l’interprètes ?

V. Nusinovici : Mais je ne sais pas. Mais d’un côté tout ce qu’il a dit c’est exact ou sinon il y a une provocation, il y a quelque chose…

M. Darmon : Parce que il l’a dit, on connait les formules de Lacan sur le progrès, c’est-à-dire ce que ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre. Est-ce que c’est de cela dont il s’agit ?

V. Nusinovici : Non mais ça, ce sont les retombées pratiques. Pratiquement on perdra quelque chose. Mais ce n’est pas la même chose que de dire qu’il n’y a aucun progrès, par exemple, on ne va pas dire dans quoi, disons dans le savoir, pas au sens de l’inconscient, ça c’est difficile de dire qu’il n’y a… Comment, si le savoir est inscrit sur un tore et qu’on revient toujours au même point [M. D. : On revient en arrière.] est-ce que c’est compatible avec ce que la science produit ? Tu es plus scientifique que moi.

B. Vandermersch : Ça c’est au sens de la science, c’est plutôt au niveau de la science du bien et du mal.

V. Nusinovici : Je trouve ça, absolument stupéfiant. Je ne sais pas comment il faut l’entendre.

Comme il dit d’ailleurs, parce que ça aussi il l’a redit… [P.- Ch. C. : Il dit la même chose.] Il l’a redit, je n’affirme pas que la structure de l’homme soit torique. « Je dis qu’on peut essayer de voir (…). » Faut quand même être sérieux. C’est une tentative avec des côtés, je veux dire, tout à fait, qui nous paraissent insensés. Faut voir ce que ça produit. C’est insensé de dire que la science…

Jean Périn : La psychanalyse, ce n’est pas une science, justement.

B. Vandermersch : Ben oui. Mais alors comment tu le comprends Valentin ?

V. Nusinovici : Quoi ?

B. Vandermersch : Comment il ose dire ça ? Parce qu’il y a quand même des gens qui écoutent.

V. Nusinovici : Quoi ?

B. Vandermersch : Quand il parle, il y a des gens qui écoutent.

V. Nusinovici : Mais comme il a dit, il n’y a pas à donner de commentaires.

Jean Périn : Que la psychanalyse n’est pas une science.

V. Nusinovici : Qu’est-ce qu’il veut dire alors ?

B. Vandermersch : Que la psychanalyse ne soit pas un progrès.

V. Nusinovici : Ça on est d’accord !

Jean Périn : N’est pas une science.

B.Vandermersch : Mais ce n’est pas ça qu’il dit. C’est que la science, elle n’est pas un progrès, elle n’a pas fait de progrès.

Jean Périn : Ça, il le dit dans Le moment de conclure.

B. Vandermersch : « (…) aucun résultat de la science n’est un progrès ».

V. Nusinovici : Aucun résultat de la science n’est un progrès.

M. Darmon : C’est le terme de progrès qui est à questionner.

V. Nusinovici : Bien sûr, bien sûr, c’est le terme de progrès.

B. Vandermersch : C’est peut-être sur le plan subjectif, Valentin.

V. Nusinovici : Bien sûr. Mais tout ça je suis d’accord. Mais ça n’évacue pas quand même ce qu’il y a de très très fort dans cette chose-là.

P.-Ch. Cathelineau : Mais ça veut dire que ça ne contredit pas l’idée, par exemple, qu’on puisse, dans les sciences, inventer de nouveaux systèmes d’écriture. Parce que la science invente de nouveaux systèmes d’écriture. Donc on pourrait considérer que le fait d’inventer, par exemple, des interprétations scientifiques du Réel, ça constitue un progrès. Mais justement ça n’est pas un progrès.

B.Vandermersh : Mais non ce n’est pas ça qu’il dit. Il dit « (…) aucun résultat de la science n’est un progrès », ce qui ne veut pas dire que ce que la science, il est le premier à dire que la science, elle a fait des progrès fantastiques et qu’à partir de Descartes elle a fait un bond considérable. Il ne pense pas que la science n’a pas fait de progrès. Ça, c’est clair. Il pense que la science, « (…) aucun résultat de la science n’est un progrès » est un progrès probablement pour le sujet.

V. Nusinovici : Pour le sujet, oui bien sûr, bien sûr.

M. Darmon : C’est-à-dire que ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre.

B. Vandermersh : Et c’est en quoi ce que disait Pierre-Christophe est génial, quand même, c’est qu’on voit que l’homme de la grotte de Cosquer ou d’une autre, eh bien dans le fond, subjectivement, il ne devait pas être tellement différent de nous, enfin de la variété du…

P.-Ch.Cathelineau : Il n’est pas différent.

M. Darmon : Si, on est beaucoup moins bien.

P.-Ch. Cathelineau : Non mais je veux dire regardez les peintures de la grotte de Cosquer, c’est spectaculaire ! Enfin ! Vous n’êtes pas d’accord ?

B. Vandermersh : Il y a d’autres grottes où ils sont moins bien.

P.-Ch. Cathelineau : Non mais, en tout cas là.

B. Vandermersh : Il y a d’autres grottes où ils sont franchement dégueulasses.

P.-Ch. Cathelineau : Je suis d’accord. Mais en tout cas il y a du point de vue, je dirais, du progrès subjectif, on peut se poser la question.

V. Nusinovici : Absolument.

Julien Maucade : Mais ce que dit Valentin, moi ce que je trouve, c’est que ce que dit Lacan, c’est qu’il n’y a pas que le Symbolique qui fait un trou dans l’Imaginaire, il y a le trou du Réel aussi. C’est comme ça que moi, j’ai lu ça. C’est qu’il y a l’inconscient en tant qu’il fait surgir du Réel fait le trou dans le tout. Et ça reste la question, et il y a un moment où il pose la question qu’est-ce qu’un trou ?

P.-Ch. Cathelineau : Oui il pose la question, c’est vrai.

Julien Maucade : La question, elle reste entière, qui est qu’est-ce qu’un trou ? Si on fait un trou dans l’Imaginaire, qu’est-ce qu’un trou dans l’Imaginaire ? Si on fait un trou dans le Symbolique, qu’est-ce qu’un trou dans le Symbolique ? Ça ne répond pas à la question. Ce n’est pas parce qu’on a fait un trou qu’on répond à la question.

P.-Ch. Cathelineau : Oui, tout à fait, je suis d’accord.

M. Darmon : Il se pose la question qu’est-ce qu’un trou avec la bande de Mœbius. Est-ce que si le trou fait correspondre un envers et un endroit avec la bande de Mœbius, ce n’est pas le cas. Il y a quand même une différence de conception de l’inconscient, dans ce séminaire et par rapport au séminaire précédent, je crois que c’est dans Le Sinthome, où Lacan se décrit aussi comme hystérique. Mais il dit, je relie tellement mon conscient à mon inconscient [B.V. : Que je ne fais plus de symptôme.] Que je ne fais plus de symptôme. [P.-Ch. C : Sauf des fautes de genre.] Sauf des fautes de genre. Là, il ne fait plus de fautes de genre, là.

– Si, si, il en fait une.

B. Vandermersch : « Mademoiselle en est réduit… », en bas de la p. 24.

M. Darmon : Ah oui alors il fait toujours la faute. Dans le séminaire précédent, il disait qu’il reliait le conscient et l’inconscient, là il dit « Je n’ai qu’un inconscient. » C’est-à-dire il y a une discussion dans cette leçon entre la conception que tu évoquais d’une coupure sur la bande de Mœbius et puis de nouveau la reformation de la bande de Mœbius à partir de la bande biface, et puis le retournement du tore qui mettrait au jour l’inconscient. Donc, il y a [P-.Ch. C. : Il y a une discussion. Il y a deux possibilités.] Il y a deux conceptions.

P.-Ch. Cathelineau : Deux conceptions, deux façons de l’envisager.

B. Vandermersch : C’est à peu près pareil, hein. Vous savez que dans la conception de la coupure, c’est un inconscient qui n’apparaît que comme ça, par éclair, le temps de la coupure et puis ça se referme. Alors que là c’est un inconscient qui se replie, qui se retourne péniblement et… (M. D. : Qui persiste comme inconscient.) qui persiste mais pas comme je le disais tout à l’heure, sous la forme de…

M. Darmon : Oui, toi tu nous as présenté une troisième possibilité.

B. Vandermersch : Voilà ! Mais je me souviens d’ailleurs qu’un jour Marc Darmon, devant un public considérable de l’Ecole Freudienne, avait amené un petit machin et au moment de le faire marcher ça n’a pas marché.

M. Darmon : Et ça te fait rire ! C’était l’une-bévue, l’une-bévue.

B. Vandermersch : Quand tu es arrivé avec ton petit machin… Et c’est vrai, ça n’en a pas l’air, c’est extrêmement difficile à faire avec un ruban mou il faut…

P.-Ch.Cathelineau : En tout cas il y a autre chose qu’on n’a pas évoqué qui est importante, il y a un autre point qui est sous-jacent, qu’il va reprendre plus loin, c’est la question de la fin de la cure. Puisque effectivement, là il nous parle de ce que c’est une fin de cure. Il dit, il y a une fin de cure apparente et puis il y a une vraie fin de cure qui n’est pas celle effectivement où l’inconscient enveloppe les deux autres dimensions. [B. V. : Je ne sais pas si celle-là est plus vraie.] En tout cas elle est peut-être plus vivable, je ne sais pas, plus vivable.

S. R. : Qu’est-ce que ce serait alors qu’une contre-psychanalyse ?

P.-Ch. Cathelineau : Une contre-psychanalyse, c’est une deuxième tranche.

‒ Non, ce n’est pas une contre psychanalyse.

P.-Ch.Cathelineau : Si, il dit contre-psychanalyse.

‒ Oui, mais ce n’est pas une deuxième tranche.

P.-Ch. Cathelineau : Deuxième tranche, oui. Une contre-psychanalyse, c’est le retournement de la trique.

M. Darmon : On raconte que Anne-Lise Stern avait été voir Lacan en lui disant que voilà elle avait fait une analyse. [– Plus fort !] Anne-Lise Stern, elle avait été voir Lacan, après avoir fait une analyse, et il lui avait dit il vous faut une contre-analyse. Donc est-ce qu’il ne s’agissait pas de retourner dans l’autre sens ?

‒ Mais là, dans le texte, il dit que « (…) Freud insistait pour qu’au moins les psychanalystes refassent ce qu’on appelle couramment deux tranches ». Mais c’est les psychanalystes, l’analysant il n’a pas besoin.

P.-Ch. Cathelineau : C’est vrai.

– Enfin, non, mais d’après ce qu’il y a marqué dans le texte. Ça m’a posé question, ça.

M. Darmon : C’est vrai que ça fait allusion à un texte de Freud où il parle des analystes. [‒ Voilà ! Ok.] Et il dit que la fréquentation trop proche et trop continue des pulsions et des productions de l’inconscient des autres nécessitait une deuxième tranche. [‒Voilà, mais l’analysant lambda lui…] Il ne disait pas une deuxième tranche. Il disait des tranches tous les quatre, cinq ans.

P.-Ch. Cathelineau : Mais peut-être que l’analysant lambda il est plus directement du côté d’un nœud borroméen aussi, c’est une question.

B. Vandermersch : Franchement, la plupart des analysants qui n’ont pas l’intention de devenir psychanalyste, en général ils n’ont pas besoin de contre-analyse.

P.-Ch. Cathelineau : C’est ça, il est plus du côté de…

‒ Vous avez dit le contraire tout à l’heure en disant que, qu’il était [B.V : Qu’il était quoi ?] Je ne sais pas, qu’ils étaient emmerdants parce qu’ils étaient…

B. Vandermersch : Ah non ! C’est justement celui qui en général a un petit peu envie de devenir psychanalyste, enfin, je pense. En tout cas celui qui a été intéressé. Enfin, ça n’a pas tellement d’importance.

Julien Maucade : Là, la question, c’est la question de l’analyse qui se termine avec une identification à l’analyste. La contre-analyse, c’est là où il faut une contre-analyse.

B. Vandermersch : Non, c’est plutôt ce qui est dit dans R.S.I., là, l’histoire d’aimer son inconscient. C’est-à-dire qu’il y a peut-être bon c’est bien… mais il faudrait peut-être aussi… Parce que si on aime son inconscient ça revient toujours. Être dupe de son inconscient, ce n’est pas tout à fait la même chose que de l’aimer. Être dupe, c’est se laisser guider dans cette erre, comme il dit, avec la chance de rencontrer un peu plus de réel, alors que de l’aimer, c’est justement rester sur ses merveilleuses manifestations, etc.

M. Darmon : Il faut renoncer à l’amour alors ?

B. Vandermersch : Mais il faut peut-être renoncer à l’amour de l’inconscient.

M. Darmon : Mais est-ce qu’il y a d’autre amour que celui de l’inconscient ?

B. Vandermersch : Ah ! Je ne sais pas. Mais s’il se porte sur, disons, l’autre sexe, ce n’est quand même pas tout à fait la même chose que de se porter sur ses propres formations de l’inconscient, je pense. Enfin, je sais bien que une femme c’est un poème, mais enfin. Bon.

M. Darmon : Merci de ces belles paroles.

Photo de Monique de LagontrieTranscription Renée KalfonRelecture Élisabeth Olla-La Selve