10ème séminaire de préparation du Séminaire d’été

Mardi 15 mars 2016

Les Écrits techniques de J. Lacan, Leçon XV, par Marie-Christine Laznik,

Le moment de conclure de J. Lacan, Leçon IV, par Pierre-Christophe Cathelineau.

Les Écrits techniques de J. Lacan, Leçon XV, par Marie-Christine Laznik

Marie-Christine Laznik – Je suis supposée présenter la leçon dite XV sur notre texte et qui est XIV sur l’édition Miller.

Valentin Nusinovici – Nous ne connaissons pas l’édition Miller !

M.-Ch. Laznik – Oui, mais quand les gens citent pour une publication, ils sont obligés de faire ça. Et d’ailleurs, sur ce chapitre-là, il n’y a pratiquement pas de différence. C’est donc la leçon du 12 mai 1954. Je vais avoir une difficulté unique, c’est que moi je travaille, sur les séminaires, sur le CD-ROM qu’a fait Oussama de tous les séminaires. Ça a un intérêt parce que quand je cherche des choses, je les trouve tout de suite. Il y a un problème, c’est qu’on n’a pas la même numérotation de pages. Voilà.

Alors, moi j’étais très embêtée de présenter ce séminaire dans un premier temps parce que j’ai une grande difficulté avec les choses que je ne comprends pas. Et il y avait plein de difficultés dans ce séminaire parce que ce n’était vraiment pas clair. Je veux dire qu’il y a des moments où il y a l’instinct, il n’y a pas la pulsion, mais on voit qu’il y a des éléments pulsionnels d’agressivité, de rapport au petit autre, au petit semblable. Donc il y avait ces difficultés-là. Il y avait aussi les difficultés qui sont majeures entre la constitution du Moi dans l’image spéculaire, dit-il, mais en fait ce n’est pas dans l’image spéculaire du schéma optique qu’elle se constitue, mais dans le rapport au petit autre, i(a), le rapport au petit autre qui en même temps a un concurrent qui est le petit semblable, objet des rapports imaginaires de haine et d’amour. Donc, si vous ne comprenez pas ma difficulté, je vous la montre tout de suite. Rappelez-vous ! Ah ! bien j’ai rien ! Oui, j’ai.

Bernard Vandermersch – C’est simplement l’éclipse…

M.-Ch. Laznik – Voilà !

Fig.1

On a beaucoup discuté puisque c’était toi, Nusinovici, qui as présenté le dernier séminaire où le dessin se trouve ; ce n’est pas évident ce qu’il demande comme travail à l’analyste pour que le côté aliénant du Moi puisse être dévoilé au sujet, ce dessin, tu l’avais déjà commenté, n’est pas très clair. Et je voudrais juste…, vous remarquez qu’il n’arrête pas de dire que le Moi se constitue au stade du miroir, et ensuite il dit, à peu près dans les mêmes moments, qu’il se constitue dans le rapport imaginaire au petit semblable.

V. Nusinovici – L’image du corps est réintégrée.

Fig. 2

Je l’affirme à la suite de quelque chose que Lacan dit à deux ou trois reprises, à propos de son rapport au frère puîné, dix-huit mois de différence avec elle, il le rappelle, je vous le dirai après où, puisque je vais vous le lire. Donc ce que je veux dire c’est que…, il le dira plus tard, dans je ne sais plus quel endroit, en vous le lisant je vous le rappellerai. Il dira que Dora, en fait l’objet de phallicisation et d’émerveillement de la mère de Dora, c’est le frère, c’est pas elle. Et elle a construit un stade du miroir en s’appuyant sur ce frère. C’est ce qui va être une des difficultés de l’histoire de cette femme, et probablement à l’origine de beaucoup de ses problèmes. Donc, en fait, elle a un moi encore plus aliéné. Déjà, le moi de cette petite fille qui se construit dans le miroir de l’admiration du grand Autre parental, pour elle, est quand même une forme aliénée du moi, mais il le dira à plusieurs reprises, dans le cas de Dora, et il dira de temps en temps, souvent il dira c’est M. K son moi, parce que c’est son identification imaginaire au petit semblable mais à deux reprises, il dira M. K hérite de la place du petit frère. Donc ça veut dire que ce qu’on avait fait comme tressage, puisqu’on s’était dit qu’on n’allait pas oublier qu’on savait des choses, le cinquième tressage, elle ne l’a pas eu,

Fig. 3

et je ne sais pas si un jour on arrivera à construire des systèmes de tresses qui se croisent, mais elle a un pris un lift, elle fait de l’auto-stop sur le tressage de son frère.

Alors, d’où je vous tire tout ça ? C’est là où je vais me permettre donc de revenir ensuite en arrière sur les concepts que Lacan amène et qui me paraissent…, je vous ai trouvé géniaux, les garçons, parce que vous êtes très sympas avec Lacan en discutant, en le trouvant très bien tout le temps, mais je le trouve vraiment assez confus, on voit qu’il se bat avec des idées et que autant le séminaire que tu as présenté comme celui-là, on voit qu’il se bat. Il y a quelques trucs clairs. Parmi les trucs clairs, il y en a deux. C’est la critique qu’il commence à faire à l’ego-psychology à laquelle il consacrera tout le séminaire de l’année prochaine ; ça c’est clair. Et il va l’utiliser en effet à propos de Dora en montrant quelle folie aurait été si Freud avait continué à vouloir forcer cette histoire de son objet, son amour, ou son désir, parce que ça valse amour et désir, je ne sais pas si vous avez vu que là non plus ce n’est pas construit, ça va se construire grâce à Dora dans l’histoire de la pensée de Lacan, Dora va être un des fils qui permettent à Lacan de construire sa pensée, de la clinique vers la théorie, moi, ça m’a beaucoup impressionnée. Donc… Eh bien, j’ai perdu mon fil… C’est superbe ! J’ai dit ça de Dora, j’ai perdu le fil…

Écoutez, je vais commencer à vous dire un peu quelque-chose.

L’année d’avant, mi-52, est publié dans la Revue Française de Psychanalyse, qui appartient à l’Institut dont il est président, nous n’oublions pas l’historique, la scission avec la SPP va avoir lieu il y a un an, même pas, il y a quelques mois, son article qui est très important, qui est Intervention sur le transfert (1), qui était donc une intervention écrite et pensée, qu’il avait faite pour les langues romanes(2), quand c’était Monsieur Lagache qui était le rédac…, euh, celui qui présentait, et lui fait une intervention sur le transfert. Elle est publiée en 1952. Ça veut dire que tous ses élèves ont ça en tête. Il y fait des références, des allusions, parce que c’est du connu. Comme moi je ne l’avais plus en tête et pourtant j’avais publié dans la Revue Française de Psychanalyse, à la demande de la Revue, tout un historique du parcours de Lacan avec Dora et avec l’hystérie (3), eh bien j’avais oublié, donc vous avez le droit aussi de ne pas être au plus frais.

La façon dont il publie ce qui donc vient de paraitre quelques mois avant sur Dora est très intéressant. Bien sûr il dit déjà quelque-chose qu’il accentue beaucoup, c’est le rôle de la parole, il ne veut pas du tout qu’on regarde, n’oubliez pas que les hystériques étaient beaucoup objet du regard, il veut qu’on écoute, ça il le reprend là. Rappelez-vous combien il donne de l’importance à ce qu’ils appellent le symbolisme, à la question de la parole et d’ailleurs un des trucs mignon et simple à comprendre, c’est l’histoire des éléphants. Vous avez tous vu, le fait que je dise « éléphant », même s’il n’y en a pas dans la pièce, on ne sait jamais, mais en principe il n’y en a pas, fait que l’éléphant existe de façon encore plus réelle que un spécimen éléphant, et d’ailleurs que les hommes aient parlé des éléphants avant même qu’ils tirent dessus avec des flèches ou avec des fusils, ça a déterminé le destin des éléphants, dit-il, de façon beaucoup plus importante que même les sécheresses ou les drames qui ont pu avoir dans les lieux où ils travaillaient, où ils vivaient ces éléphants ; ça c’est clair. Au moins, ça, l’histoire du symbolisme, c’est très clair, il prend l’éléphant et il prend le Fort Da encore une fois, ça il n’y a pas de problème. C’est à propos d’un certain nombre de concepts qu’on ne comprend à mon avis qu’en prenant le cas clinique de Dora.

Donc, qu’est-ce qu’il va apporter là ? Bon ! Et rappelons-nous qu’effectivement Dora reconnaît la complicité qu’elle a eue dans la relation entre son père et Mme K. Je ne sais pas si vous savez mais Lacan le dit dans une des précisions, c’est que M. K. était très proche de Freud, ce que moi je ne me rappelais plus du tout, alors c’est à travers M. K. qu’il avait connu Dora. J’avais oublié. Alors, au début ce qu’il… Hein ? Marc.

Marc Darmon – Il avait connu Dora ?

V. Nusinovici – Il avait soigné son père.

M.-Ch. Laznik – Oui, il avait connu la famille de Dora à travers M. K. Alors, en tout cas, il commence par parler d’une identification au père et, ce qui est très important, et ça c’est un point sur lequel jusqu’à la fin de son œuvre, puisqu’il revient huit fois dans son œuvre sur Dora, c’est la question de l’impuissance paternelle, il lui donnera des statuts différents. La première fois, il lui donne le statut de permettre une identification de la fille au père, de par son impuissance, et en même temps il y a quelque chose d’important, là il revient pas dessus, c’est puissance-impuissance, c’est un homme très riche qui donne de cadeaux, et il parle de ça, fortune, il utilise Vermögen, mais sur ça Lacan ne reviendra pas, sur l’impuissance du père, oui. Et d’ailleurs, dans le tableau de La Madone, je vous le montre parce qu’il est trop beau !

Fig. 4

On voit que le pauvre Monsieur vieux, là, qui est au pied de la Madone, donc, que Dora adore, elle ne peut pas s’empêcher de la regarder tout le temps, pour elle cette Vierge au pied de laquelle il y a ce pauvre vieux qui n’a pas l’air d’en mener très large, c’est Mme K. et vous voyez la fille qui, au fond, la fille qui tourne un peu le dos, là quelque part, c’est elle. On verra à quelle place elle met…. Je trouve que le tableau m’a beaucoup parlé parce que je ne me rappelais qu’il y avait ce vieux.

Martine Bercovici – Le vieux, c’est un Pape quand même.

M.-Ch. Laznik – Oui. Un Papa ! Mais son père aussi, sur le plan de la puissance, du Vermögen, il est fort ; sur le plan d’autre chose, non. Et ça va jouer beaucoup. Bon, je ne veux quand même pas trop m’avancer.

Alors, troisième développement qui apparaît dès ce premier texte. Je vous passerai ce texte, c’est un vieux truc que j’avais écrit. Le troisième développement, c’est l’attachement fasciné de Dora pour Mme K. dont elle vante la blancheur ravissante du corps et elle parle des confidences réciproques, et d’ailleurs Freud se demande pourquoi elle n’est pas en rivalité avec cette dame qui en plus a raconté au père les lectures qu’elle faisait, je ne sais pas quoi, pas du tout. Alors, pour Freud, il met à Mme K. une valeur d’ « objet », je mets bien dans le sens de « objet », et en fait d’entrée, même en 1951, Lacan montre déjà, ça, ça y est, après, ça va se développer, s’écrire mieux : c’est que pour Dora, Mme K. ça représente le mystère de la féminité corporelle. Et n’oublions pas que je vous ai dit que ce que la petite fille a vécu devant le miroir avec sa mère, ça n’a pas marché pour Dora. Dora s’en est sortie, comme je vous ai dit, et ça c’est écrit dans Lacan in extenso à deux fois, elle s’en est sortie en s’identifiant au petit frère qui, lui, était investi par la mère. C’était une sortie. Élégante. Voilà.

Donc, effectivement, il dit, ce qui me parait très important mais ça ne revient que deux fois dans l’œuvre de Lacan.

M. Darmon – Tu dis qu’elle suçait son pouce…

M.-Ch. Laznik – Voilà ! Elle suçote son doigt en tirant sur l’oreille de son frère de dix-huit mois son puîné. Ça, ça va faire un petit i(a), un rapport m-i(a), tout à fait central dans sa vie. Là, il dit, c’est son image spéculaire. Il le dit tout de suite. Mais ce n’est pas dans le sens du stade du miroir, c’est quelque-chose qui fait partie mais qui est le rapport au petit semblable. Alors cette issue du stade du miroir, il l’appelle ça une issue, qui est une image aliénante par excellence, je vous lis textuel Lacan : mais néanmoins indispensable en tant que soubassement de l’image du corps s’est constitué sur ce petit autre qui est le frère dès lors c’est cette image masculine qui lui servira de Moi idéal. Au moins, là, c’est clair. Parce qu’il y aussi un moment où ça bascule entre Moi idéal, Idéal du moi et Surmoi, merci, moi, ça me fiche le vertige.

V. Nusinovici – Là, ce que tu lis c’est l’intervention sur le transfert.

M.-Ch. Laznik – Oui.

V. Nusinovici – Enfin d’accord, mais c’est autre chose. Là, c’est clair, dans ce texte là c’est clair, c’est un texte écrit.

M.-Ch. Laznik – Il a eu le temps de réfléchir.

V. Nusinovici – Il est arrivé à un certain point, dans l’autre, dans le séminaire, il cherche.

M.-Ch. Laznik – Il cherche, on est d’accord, mais je lui donne parce que je vais vous montrer après ce qu’il va trouver de chouette.

V. Nusinovici – Ça, c’est clair.

M.-Ch. Laznik – Mais en acceptant qu’il cherche et il se paume.

V. Nusinovici – Mais oui, mais bien sûr.

M.-Ch. Laznik – Voilà. Et, moi, je n’aime pas qu’il me paume.

V. Nusinovici – Oh ! Oh ! Mais c’est le plus intéressant.

M.-Ch. Laznik – Non. Alors, le résultat de ça, c’est que Dora, donc, qui aura une image masculine en tant que Moi. Très bien ! Mais ça ne veut pas dire que son être de sujet sera masculin. Et on a là une première division, entre l’être de sujet et l’identification imaginaire. Ce sont deux choses, c’est sa Spaltung à elle. Il n’utilise pas ce mot. Mais en tout cas, on voit poindre là la différence entre le sujet de l’inconscient et le moi qui sera beaucoup mieux développer dans le séminaire II. Vous êtes d’accord ?

Alors ! Que Dora se retrouve avec un sujet masculin pour image de son moi pose néanmoins un problème : comment accéder alors à l’assomption d’un corps propre en tant que femme ? Et c’est là qu’interviendrait la valeur de Mme K. pour elle, valeur d’autant plus grande que de ne pas avoir un accès à son image corporelle féminine dans le stade du miroir. Donc quelque-chose a été loupé là où vous avez vu cette petite fille de cinq mois, si mignonne avec sa maman. Et çà je pense que si, moi, j’avais Dora en analyse j’irais chercher de ce côté-là. Mais bon ! Je laisse ouverte. Alors, elle avait été laissée ouverte au morcellement fonctionnel dont les symptômes de conversion seraient la traduction. Le fait que le stade du miroir lui-même dans le rapport à cet autre fondamental s’était pas construit pour elle. Elle avait pris… Voilà. Mais pour avoir accès à l’objet, Mme K., figure du mystère de sa propre féminité, Dora doit emprunter une identification imaginaire, son moi, son image spéculaire, c’est M. K.

Donc, en fait, il dit que le petit frère est remplacé par M. K., que d’ailleurs quand elle est très agressive avec M. K. c’est le rapport, je dirai moi fratricide, en tout cas le rapport à cette image spéculaire qui est toujours origine de beaucoup de violence et d’agressivité, donc ces rapports nécessaires mais aliénants. Et, dès là, il dit, on voit comment les interprétations normatives de Freud concernant son désir pour Mme K. ne peuvent trouver aucun écho chez Dora, ça c’est encore un an avant. Alors.

Virginia Hasenbalg – Pardon, Marie-Christine, tu as dit Monsieur ou Mme K. ?

M.-Ch. Laznik – Pour M. K., pardon, merci Virginia !

Dans cette cure, Freud fait l’expérience encore neuve du transfert, c’est la première fois dans laquelle il reconnait que l’analyste y a sa part. Il parle de transfert négatif, dans ce texte sur le transfert, de Dora comme opération de l’analyste qui interprète. Et c’est dans les années suivantes, bien sûr, qu’on sait qu’il dira que la résistance ça peut être la résistance de l’analyste, ça viendra bien plus tard. En tout cas, ce qui est clair dans le séminaire, je crois que tu exposais, comme dans celui-là, c’est que c’est une critique à la psychanalyse de l’époque, non seulement l’ego-psychology, mais le fait qu’on va soutenir cet ego fort en analysant les résistances. Et d’ailleurs, Lacan dit c’est des trucs qu’il n’avait pas dit…, s’il commençait par lui infiltrer un petit bout de sa propre idée de l’ego que devrait avoir Dora en analysant que si elle n’aime pas monsieur K., c’est par résistance ; il aurait grignoté, grignoté, il aurait été peut-être capable de lui fabriquer une espèce de faux ego provenant de lui et dans sa… – alors il attaque un peu Freud, vous avez vu, il dit parce que Freud est un peu normatif, il pense que les dames c’est fait pour aimer les messieurs. Mais en même temps, évidemment que la question de choix d’objet est une fausse question, c’est-à-dire la question n’était pas de montrer à Dora que l’objet qu’elle aimait, donc c’était Mme K., ou qu’elle désirait, parce que ça bascule entre aimer et désirer. C’est vrai que Freud pensait que si elle avait aimé M. K. ça aurait été salutaire pour elle. Mais il le dit dès 1951, il fallait encore imaginer que Dora aurait pu accepter d’être un objet pour un homme, alors ça, hum, hum !

Et moi je rajouterai, parce que je ne me rappelle pas si je l’ai trouvé ou je l’ai rajouté à l’époque, que ça, elle aurait eu trop peur de se sentir déchet. Et par contre Mme K. semble détenir un secret de la féminité parce qu’elle se joue objet cause du désir du père, même s’il est impuissant, elle se la joue ! Ça ne lui pose aucun problème. Et La Madone de Sixtine, puisque cette Madone qui est à Dresde s’appelle La Madone Sixtine, La Madone Sixtine, nous dit Lacan, l’arrête longtemps et a une solution préconisée par le christianisme sur cette impasse subjective de comment ne pas devenir déchet si on se pose comme objet, pour une femme. Et on sait qu’il reprendra ça beaucoup plus tard, dans le séminaire XX, Encore, il en parle. Mais ces remarques, il les fait dès 1951, ça c’est quand même très intéressant.

Alors, par contre quelque chose dont il ne parle pas dans cette leçon, c’est la catastrophe de quand M. K. lui dit, parce qu’il s’agit que Mme K. puisse être dans cette place adorée et désirée – « Ma femme n’est rien pour moi. » C’est là où elle se prend une gifle et où Dora s’écroule, ça ne lui va pas du tout, on verra pourquoi. Alors, mais là il faut encore qu’on articule qu’est-ce que c’est l’au-delà de l’amour et, au séminaire où on est, désir et amour sont là, il y a énamoration. Vous avez discuté sur ça et tu as raison, parce que dans un des séminaires suivant, le Verliebtheit, il le traduit par énamoration sans jouer sur hainamoration, qu’on sait qu’il viendra plus tard, c’est toi qui l’avais fait remarquer. Alors, il se pose la question dès 1951: est-ce qu’il aurait dû lui interpréter son désir homosexuel pour Mme K. d’emblée ? Mais en fait pour lui, et il le sent d’entrée, ce n’est pas la question de quel est l’objet de Dora, mais quelles sont les identifications de Dora ? Ça c’est ce qu’apporte Lacan. On va voir combien la question du désir, les identifications d’une femme, sa féminité seront, dans les années suivantes, indissociables de la clinique de l’hystérie et surtout de Dora. Même s’il n’a pas tous les concepts là. C’est marrant parce qu’au fond, moi, avant de travailler cette histoire, je croyais que c’étaient les psychoses qui avaient été le centre du développement et de la création des concepts chez Lacan. Quand j’ai repris en diagonale l’étude de Dora à travers les séminaires, que j’ai vu que l’objet petit a apparaît, le fantasme, tout ça apparaît à propos de Dora, je me suis dit mais au fond c’est l’étude, les études sur l’hystérie, ses études sur l’hystérie qui ont permis à Lacan de faire de grands bons créatifs. Bon !

Dans le séminaire des Écrits techniques, je ne trouve pas qu’il apporte des choses très claires. Je vais me permettre de vous donner quelques petites lignes de la suite parce que je trouve que cette suite permet de comprendre mieux ce qui était en amorce dans ce séminaire et pour lequel il va trouver des solutions.

Rapidement. Dans le séminaire sur Les psychoses. Là, il le dit clairement : l’erreur de Freud à propos de Dora était de vouloir y entrer par la question de l’objet, il n’a pas fait intervenir la foncière duplicité subjective qui y est impliquée ; il ajoute :

« Il se demande ce que Dora désire avant de se demander qui désire dans Dora (4). »

J’ai trouvé que ça c’était très joli, c’est mieux formulé que dans le séminaire que nous lisons. Et alors il rappelle là que maintenant il est au clair, qu’il y a une troisième forme d’identification, différente des deux premières : c’est pas l’identification au père à travers un trait, c’est pas non plus l’identification hystérique, c’est une troisième identification qu’il appelle imaginaire à un petit autre spéculaire.

Alors, c’est le séminaire qui suit le séminaire sur Le moi, et il dit, il est très violent, il dit l’ego-psychology est un danger pour la psychanalyse, il faut la dénoncer ; c’est ce qu’il a fait toute l’année d’avant. Et ça, pour lui, le cas Dora lui sert merveilleusement, parce que si c’est M. K. qui est son Moi idéal et là-dessus que son moi se construit comme identification au petit semblable, vous imaginez si on avait construit l’ego de Dora en le fortifiant, basé sur le fait que c’est celui de M. K. À quel absurde on serait arrivé !

Dans ce séminaire, il va beaucoup plus s’étendre sur ce que c’est la femme, qu’est-ce que la femme, il va travailler sur les quelques conséquences psychiques des différences anatomiques, je vous le passe. Et là, déjà, il commence à parler du phallique, ce qu’on n’avait pas encore, parce que « phallique » va lui permettre de séparer désir…

V. Nusinovici – On a une petite pointe dans la leçon.

M.-Ch. Laznik – Dis-moi.

V. Nusinovici – On a le « x », c’est très intéressant la leçon.

M.-Ch. Laznik – Tu penses que ce « x », c’est ce que donnera le phallique après ?

V. Nusinovici – Ah oui !

M.-Ch. Laznik – Appelle le moi « phallique », et je m’y retrouve mieux.

V. Nusinovici – Mais la question c’est pas qu’on s’y retrouve déjà en ayant toutes les solutions supposées, c’est de voir qu’est-ce qui se passe là, je crois.

M.-Ch. Laznik – Oui, mais je trouve que quand même là c’est vraiment très confus. Alors…

V. Nusinovici – Mais c’est ça qui est…

M.-Ch. Laznik – Ce qui est très intéressant c’est que cette identification à l’homme… parce que là il reprend, elle est identifiée à M. K. – et cette identification à l’homme – rappelez-vous qu’il dira que M. K., sur sa phallicité il n’y a pas de doute, cette identification à l’homme lui permet de rentrer dans ce qu’est une femme à travers la question qu’elle se pose en étant en admiration éperdue devant Mme K., sur le féminin, mais elle se le pose à partir d’une question, d’une position masculine où la question phallique est posée. Ça, ça me parait… Donc il pose, là, la prééminence du phallus. Et c’est ce qui deviendra la nécessaire condition pour le désir, en opposition à la question de l’amour.

Pierre-Christophe Cathelineau – Est-ce que je peux poser une question ?

M.-Ch. Laznik – Oui.

P.-Ch. Cathelineau – Ça va paraître revenir à des points que tu as déjà abordés mais dans cette leçon Lacan insiste sur l’échec de Freud dans l’analyse.

M.-Ch. Laznik – Oui ! Il se dit, imagine-toi, s’il avait décidé de lui faire intégrer dans son ego cette identification, puisque c’était à ça qu’elle était identifiée, imagine-toi le désastre que ça serait. Sur l’échec de Freud, il fait cette critique de dire qu’il était normativant à ce moment-là.

P.-Ch. Cathelineau – Non, mais il dit un truc qui est intéressant là. « Vous voyez que c’est une illustration de ce que je vous disais tout à l’heure. Si Freud avait révélé à Dora qu’elle était amoureuse de M. K., elle le serait devenue effectivement ». (p. 328)

M.-Ch. Laznik – Bien sûr !

V. Nusinovici – Est-ce que c’est sûr ? Est-ce que vous le croyez vraiment ?

P.-Ch. Cathelineau – Non.

V. Nusinovici – Vous le croyez une seconde ça ?

P.-Ch. Cathelineau – « C’est sa première étape, et, si vous l’avez loupée, ou bien vous cassez l’analyse comme Freud l’a fait, ou bien vous faites autre chose, vous faites une orthopédie de l’ego ― mais vous ne faites pas une analyse » (p. 328).

M.-Ch. Laznik – Oui, il est très dur là.

V. Nusinovici – Alors qu’est-ce que c’est que la première étape ?

P.-Ch. Cathelineau – Alors, là, je voudrais que tu m’expliques.

M.-Ch. Laznik – Alors, attention, là, tu vois, je crois qu’il y a un problème, c’est qu’il ne distingue pas désir et amour. Un peu plus loin, je vais montrer, quand il va réussir à avoir le concept de… parce qu’on a tout commencé… j’ai sauté un truc qui est important…

P.-Ch. Cathelineau – Non, la question c’est qu’est-ce qu’il aurait dû…, qu’est-ce qu’il aurait pu faire qu’il n’a pas fait ?

M.-Ch. Laznik – Ah… toi tu penses… Ça Lacan ne l’a jamais dit. Mais à mes yeux à moi j’aurais travaillé sur la tresse, c’est-à-dire j’aurais travaillé sur cette identification imaginaire au petit frère qui lui pourrissait la vie, parce que ce M. K. de toute façon, et probablement n’importe quel Monsieur, allait tomber à cette place là et qu’ils allaient tous être l’objet d’agression très grande. J’aurais beaucoup valorisé le fait qu’en effet La Madone de Dresde où Mme. K. était ce qu’elle pouvait croire comme étant Le féminin. Qu’elle avait absolument raison. Mais ce que je crois qu’on aurait beaucoup travaillé aussi, ce qui va venir là, c’est son amour du père. Et l’amour pour le père ne rentre… sa possibilité de distinguer désir et amour, ce qui, là, circule. Puisqu’elle aime M. K. où elle désire M. K. ?

P.-Ch. Cathelineau – Là il dit : « si Freud avait révélé à Dora qu’elle était amoureuse de M. K., elle le serait devenue effectivement ».

M.-Ch. Laznik – Voilà ! Alors, là, ça montre que…, il va critiquer ça complètement. C’est amour et désir. Elle est amoureuse du père. Et c’est au père qu’elle va demander de l’amour. Et ça il va pouvoir l’introduire à partir du séminaire de La relation d’objet, à partir de la notion du don d’amour, quand il va dire qu’au fond c’est cette faiblesse du père qui permet qu’il soit aimé pour ce qu’il n’a pas et que elle va lui donner ce qu’elle n’a pas, qui est sa propre phallicité qu’elle non plus n’a pas. Mais ça à l’époque de ce séminaire qu’on doit discuter ce soir, ça valse entre amour et désir sur un mode qui moi me donne le mal de mer. Pas le mal de père…

V. Nusinovici – Mais c’est ça que nous avons à étudier, c’est ça, qu’est-ce qu’il dit Lacan ?

M.-Ch. Laznik – Oui. Mais, pour moi, Nusi, si on perd toute la soirée à parler de concepts qui ensuite vont être rangés dans le placard autrement…

V. Nusinovici – Mais c’est pas des concepts, c’est sa démarche là. C’est pas des concepts.

M.-Ch. Laznik – Bon… Mais je pense qu’il faut qu’on sache où il va aller et après on peut démarcher…

V. Nusinovici – Mais la question que pose très bien Pierre-Christophe, c’est celle-là qu’est-ce que c’est que cette première étape ? Il nous parle ici d’une première étape. C’est ça qu’il faut qu’on cerne. Qu’est-ce que c’est cette première étape ?

M.-Ch. Laznik – Bon, alors je sais que tu ne me fais pas confiance mais je voudrais juste que tu me fasses cinq minutes de plus de confiance.

V. Nusinovici – Ce n’est pas parce que je ne te fais pas confiance, c’est parce que je te fais confiance que je dis qu’il faut que tu t’arrêtes sur ce point !

P.-Ch. Cathelineau – Ce n’est pas pour te coincer. Mais c’est que je ne comprends pas…

M.-Ch. Laznik – Alors voilà. Moi je trouve que ce concept d’amour est génial. Parce que c’est sûrement plus d’amour qu’il parlera concernant M. K. ! Éventuellement, il aurait pu faire que s’il était en place de grand Autre pour elle, comme à ce moment-là l’objet du désir de l’Autre peut devenir le désir du sujet, ça aurait pu aller du côté du désir mais certainement pas du côté de l’amour. Jamais ! Et de toute façon ce qui est très important c’est que dès avant ce séminaire, il se pose la question des identifications. Et que c’est ça la richesse de ce qu’il amène là. Mais je pense que ce qui n’est pas clair dans ce séminaire, c’est quand il parle de stade du miroir et d’entification spéculaire au petit semblable, qui sont à mon avis des choses qui ne sont pas identiques. Je voudrais juste vous les montrer.

P.-Ch. Cathelineau – Non, mais quand même, excuse-moi de revenir là… parce-que ça me chiffonne ce passage…

M.-Ch. Laznik – Y a de quoi !

P.-Ch. Cathelineau – Il dit quand même : « est-ce là le but de l’analyse ? » Est-ce que le but de l’analyse, c’est le fait qu’elle devienne amoureuse de M. K.?

M.-Ch. Laznik – Oui. Ça, ç’aurait été une orthopédie mais il dit qu’à l’époque il croit qu’il aurait pu en tout cas obtenir un mariage.

D. Eleb – Mais est-ce que ça n’est pas justement la question du transfert à Freud ? Parce que Freud était tout de même en position de père dans le transfert.

M.-Ch. Laznik – Oui, mais il pense que Freud, Freud dit qu’il s’est trompé dans cette analyse.

D. Eleb – Mais c’est pas seulement qu’il s’est trompé c’est que, étant en position de père, le but de Freud d’une certaine façon c’était qu’elle épouse cet homme-là.

M.-Ch. Laznik – Alors, c’est ça qu’il dit qui était le côté normativant, insupportable de Freud.

P.-Ch. Cathelineau – Mais il a cassé l’analyse en s’imaginant que les filles aiment les garçons. C’est ça.

M.-Ch. Laznik – Et en essayant de la ranger à une place qui était insupportable.

P.-C. Cathelineau – Ce qu’on pourrait dire de façon un peu lourdingue, il a dit que…

M.-Ch. Laznik – Plus ! Plus ! Je crois que plus que ça, Pierre-Christophe, c’est qu’il a loupé quelque chose qui était qu’elle était identifiée spéculairement à cet homme à la place de son petit frère qui lui avait permis d’avoir une image spéculaire par… Et que c’était avec tout ce que… Attends… Si tu veux, Voilà, je vous mets ça… C’est beaucoup plus tard, on le sait. On le sait que c’est beaucoup plus tard mais ce qu’on sait c’est que dans ce rapport au petit semblable, c’est dans une rivalité terrible que ça se joue.

Fig. 5

C’est évident que c’est pas ce petit semblable, le petit frère, qui peut être l’objet de l’amour. Ou alors il est l’objet d’une relation d’agressivité mais c’est ce qu’elle a construit comme Moi idéal. Elle ne pouvait pas trouver autre chose. Et ça c’est à cause du ratage de sa relation avec sa mère. Et ça ce n’est pas très clair encore pour… il le dira, je ne sais plus quand, il le dira…

P.-Ch. Cathelineau – Et Mme K. alors ? Toi qui reprends des concepts postérieurs, etc., Mme K., elle est en position de La Femme ? Si j’ai bien compris…

M.-Ch. Laznik – Elle est en position de la féminité. La féminité.

V. Hasenbalg – La femme c’est la toute… Mme K., c’est la femme toute que l’hystérique imagine comme emblématique de la féminité.

M.-Ch. Laznik – Voilà !

V. Hasenbalg – Je ne dirais pas de Mme K. que c’est la féminité.

M.-Ch. Laznik – Pour elle ! À ce moment-là !

P.-Ch. Cathelineau – C’est une forme de féminité non barrée.

M.-Ch. Laznik – Alors oui. Mais mon problème, Virginia, c’est que Lacan m’a dit, et je me rappelle qu’il le disait à l’époque, que finalement pour une femme ce qui lui allait le moins mal c’était une structure hystérique.

V. Hasenbalg – Oui, mais je n’ai rien contre…

M.-Ch. Laznik – Et bon, alors ce qui est…

V. Hasenbalg – C’est comme ça. C’est-à-dire que tout ce qu’on peut faire c’est être un petit peu avertie que dans l’hystérie il y a ce qui est d’aller chercher la Toute qui lui manque, qu’en tant que femme, on vit, on ressent, qui fait partie de notre structure, ne nous permet pas d’avoir, alors on va s’inventer La toute qui reprend certaines…

M.-Ch. Laznik – Sauf que cette Mme K. elle arrive à se le jouer objet cause du désir pour ce père impuissant. Elle arrive à se la jouer. Elle arrive à se mettre en place de La barrée et lui laisse viser l’objet a dans son champ à elle. C’est-à-dire qu’elle ne s’en sort pas si mal cette dame qui n’est pas désirée par son mari quand même hein…

V. Hasenbalg – Mais, tu sais, il me semble qu’il ne faut pas personnifier. Il s’agit de Dora, il s’agit de l’image de Mme K., la personne ou la chair blanche de Mme K., Mme K. est une femme comme une autre.

M.-Ch. Laznik – Oui, pour elle, elle la met là. Et c’est ça qui est important.

V. Hasenbalg – Comme une autre parce qu’elle a besoin de croire que La Femme existe.

M.-Ch. Laznik – Oui. Et puis peut-être aussi qu’on ne se transforme pas en déchet quand on est quelque part identifiée à quelque chose du féminin. Ça lui permet de tenir quelque chose.

P.-Ch. Cathelineau – Non mais c’est un féminin, c’est important de le dire, c’est pas un féminin au sens où on pourrait l’entendre du féminin après les mathèmes de la sexuation ; c’est un féminin non barré.

- M.-Ch. Laznik – Oui. C’est un La pas barré. Mais la dame en question la joue ð (La barré) avec le père.

P.-C. Cathelineau – Ah oui, c’est ça oui…

M.-Ch. Laznik – La dame en question se la joue. C’est intéressant quand même.

V. Hasenbalg – C’est secondaire. C’est-à-dire l’important c’est comment ça se joue chez Dora, il me semble… Sinon on s’y perd…

M.-Ch. Laznik – Oui mais je… Ce qu’il a dit dès 1951, à propos de Dora, c’est qu’elle n’aurait pas pu accepter le montage que lui proposait Freud, parce qu’elle ne pouvait pas se vivre en place d’objet cause du désir pour un homme, et ça la fascinait de voir que Mme K. pouvait. Y a quelque chose là d’un secret…

V. Hasenbalg – Tu crois qu’elle escamote la dimension du manque !?

M.-Ch. Laznik–– Alors, M. Lacan découvre la dimension du manque dans le don d’amour et construit tout son truc magnifique sur le don d’amour à propos du père de Dora. Parce que, c’est ça qui est très beau, c’est quand même ce qui va arriver, moi je trouve ça magnifique parce que c’est 1956-1957, et nous voilà dans la troisième reprise de Dora, sérieuse, lourde, de Lacan. Et voilà que, là, tout d’un coup il distingue le désir et l’amour. Encore parce qu’il revient sur Dora. Il n’est jamais content de ce qu’il a pu écrire. Ça, ça me paraît très intéressant que Lacan revient et revient… Et là, il dit que Dora elle aime son père. Qu’elle aime son père, et là il fait plusieurs choses, entre autres parce qu’il est blessé, malade dans sa puissance vitale, et que c’est parce que l’amour qu’elle a pour ce père est corrélatif et co-extensif de la diminution de celui-ci, qu’on aime. L’amour vaut pour ce qu’on n’a pas. Et il n’y a pas de plus grand don possible que de ce qu’on n’a pas. Ça c’est, moi je trouve ce passage de Lacan absolument… et c’est Dora qui le lui permet. Et alors il y a toute cette histoire de pourquoi ça s’est écroulé quand ce M. K. lui a dit « Ma femme n’est rien pour moi. ». C’est qu’elle avait monté tout un système. Que tandis que son père aimait Mme K., derrière c’était elle, ça faisait une espèce d’au-delà de l’amour, où elle était tout à fait satisfaite parce qu’elle était un au-delà, un peu comme La Chose, que le père ne pouvait pas aimer mais pouvait aimer à travers Mme K., mais à condition que dans l’autre trio, M. K., elle et Mme K., ce M. K. investisse Mme K. ! Parce qu’à ce moment-là c’est elle qui pouvait tenir dans le trio : Mme K., papa et moi. Au moment où il lui dit « rien à cirer de cette dame ! » s’écroule pour elle…

V. Nusinovici – « Rien à branler » il lui dit, pas « rien à cirer », « rien à branler ».

M.-Ch. Laznik – Oui, Lacan dit « je ne bande pas pour elle ». Texto ! « Je ne bande pas pour elle ». Or il bande. Et là c’est pour elle terrible parce que c’est sa place auprès de papa et de Mme K. qui s’écroule du même coup. Et elle devient très revendiquante de l’amour de son père au premier registre.

Mais je trouve magnifique la façon dont cette même histoire va lui permettre de penser, à Lacan, de penser l’amour du côté du manque, tu vois. Donc elle peut tout à fait être de ce côté là quand elle est dans le registre de l’amour pour son père.

V. Nusinovici – Est-ce qu’il est déjà question du manque dans cette leçon ?

Intervenante – Non.

V. Nusinovici – Moi, je dis si.

M.-Ch. Laznik – Oui. Parce qu’il en a parlé en tout cas au texte d’avant. Il en a déjà parlé avant en tout cas.

V. Nusinovici – Mais moi je reste dans le texte de la leçon. Est-ce que dans la leçon il est question du manque ?

M.-Ch. Laznik – Alors trouve-moi ça !

V. Nusinovici – Il est question du manque, à mon sens indirectement. Puisque tout dans cette leçon il s’agit de réaliser cette première étape. Tout ce travail, c’est vrai qu’il est bizarre, puisqu’il est construit simplement : je dois me débrouiller avec le schéma optique. Faire une cure avec le schéma optique. C’est bizarre. Donc, tout ça, on ne va pas revenir dessus mais, cette première phase, puisque là ici on ne parle que de la première phase, cette première phase doit aboutir à la réintégration d’un Moi idéal, qui est Mme K., qui n’est pas du tout M. K., ce Moi idéal…

M.-Ch. Laznik – Ah ben c’est dans toutes les autres leçons, le Moi idéal ça sera toujours…

V. Nusinovici – Mais on étudie celle-là aujourd’hui, on étudie celle-là sinon on…

M.-Ch. Laznik – Tu trouves qu’il écrit Moi idéal c’est Mme K.?

V. Nusinovici – Il parle de reconquérir son Idealich après avoir complété cette image par la Verliebtheit.

M.-Ch. Laznik – Ben, tu vois moi j’ai pensé que là il y avait même une erreur entre l’Idealich et l’Idéal du…

V. Nusinovici – Mais non il n’y a pas d’erreur. Et tout ça…

M.-Ch. Laznik – Donc ça il l’abandonne et il le laisse tomber comme…

V. Nusinovici – Mais moi ce qui me paraît intéressant c’est de voir qu’est-ce qu’il arrive à fabriquer là, qui est bizarre. Parce que le plus bizarre de tout dans cette… bizarre pour nous parce qu’on a des concepts tout faits… c’est idiot ce que je dis, je reviens en arrière, nous on voudrait qu’il y ait amour, qu’il y ait désir, tout ça… Ici, c’est pas comme ça. Et ça vaudrait la peine de le suivre pas à pas.

M.-Ch. Laznik – Oui, mais il dit une connerie parce que plus jamais il dira qu’elle est son Moi idéal.

V. Nusinovici – Mais c’est pas ça, c’est…

M.-Ch. Laznik – Plus jamais !

V. Nusinovici – Mais, écoute, à chaque fois il dit autre chose. Pourquoi tu veux empiler tout l’un sur l’autre ?

M.-Ch. Laznik – Non, non, non !

V. Nusinovici – En tout cas, ici, il y a un objet de Verliebheit qu’il s’agit de compléter.

M.-Ch. Laznik – Oui. Mais, la Verliebheit, c’est pas le Moi idéal.

V. Nusinovici – Écoute, c’est marqué ici !

M.-Ch. Laznik – Ben oui mais ça l’est pas. Après…

V. Nusinovici – Moi j’aimerais mieux étudier le texte pas à pas avant de lui coller…

M.-Ch. Laznik – Ben tu vois, c’est pour ça que je suis partie dans autre chose parce que…

V. Nusinovici – Attends ! Écoute…

M.-Ch. Laznik – L’hainamoration, ça sera souvent elle mais l’hainamoration n’est pas le Moi idéal.

V. Nusinovici – Mais, le Moi idéal, ce n’est pas moi qui ai inventé le terme, il est là.

M.-Ch. Laznik – Oui je sais, mais il le dira…

V. Nusinovici – Oui mais moi j’ai commencé à dire ça pour dire une chose… la question du manque, elle est posée indirectement. Parce qu’il est parti en évoquant Balint.

M.-Ch. Laznik – Oui.

V. Nusinovici – Bon. Et il va dire, cette première étape qui doit aboutir à un état d’exaltation dans la Verliebheit, elle est d’une certaine façon analogique avec ce qui est la fin pour Balint. Et cette fin, pour Balint, elle n’est évidemment pas marquée de manque.

M.-Ch. Laznik – Ah oui ! Ça c’est sûr. Il y a l’amour !

V. Nusinovici – Autrement dit, si c’est pas ça la fin de la chose, on voit déjà bien qu’à l’étape suivante, elle, elle devra l’introduire ce manque. On le voit déjà ici puisque cette première étape correspond analogiquement à ce que serait à Balint, c’est une analogie un peu grossière mais enfin quand même, elle présente une complétude, comme peut-être Balint. Mais je ne suis pas du tout sûr, il faudrait relire, mais je ne suis pas du tout sûr que Balint soit si dupe que ça de la complétude. Par contre Balint il a plutôt l’air de dire, dans mon souvenir, que les patients eux sont dupes de la complétude. Et quand il parle de défaut fondamental, c’est un terme que peut-être Lacan pourrait reprendre de toute autre façon. Mais enfin ça on aura l’occasion d’en discuter longuement. Mais je veux dire, indirectement, on voit bien que la question du manque elle est là à l’horizon parce que cette première étape ce n’est qu’une première étape, dit-il. Et c’est ça qui est intéressant c’est comment se débrouiller simplement avec un schéma optique, faire tout rentrer là-dedans, dans le cadre de l’image, faire ces mouvements de bascule et d’échange… parce que justement, chez Dora, amour et désir, et en plus désir ici il s’agit des tout premiers désirs qui sont… Il y a ces questions du point A, qu’est-ce que c’est que ce point A bizarre qui est là, tu vois ici. Si tu prends le point A à 3 endroits du séminaire il n’a jamais la même définition. Donc ça il faudra qu’on le décide petit à petit. En tout cas, il s’agit ici de produire par la parole progressivement une mue successive qui aboutit à cette Verlieb… à cette complétude de l’image. Mais pour qu’elle soit sans doute justement mise en question dans un temps ultérieur. Mais cette complétude de l’image, c’est l’image de Mme K.

M.-Ch. Laznik – Oui mais toutes les autres fois quand il parle de l’image spéculaire… C’est M. K.

V. Nusinovici – Mais nous avons un point de vue différent. Mais, moi, ce qui m’intéresse c’est ce qui se fait progressivement dans cette affaire, c’est pas de rester dessus en disant que ce sont des vérités définitives, c’est de voir comment il se débrouille avec ses…

M.-Ch. Laznik – Oui mais là il s’embrouille.

V. Nusinovici – Mais non, il ne s’embrouille pas…

M.-Ch. Laznik – Et il nous embrouille avec.

V. Nusinovici – Mais non ! Mais c’est à nous de nous en sortir.

M.-Ch. Laznik – Voilà ! C’est ce que j’ai essayé de faire.

V. Nusinovici – Oui mais pas avec un trop grand saut… Il faut qu’on s’en sorte avec des petits sauts là-dedans.

M.-Ch. Laznik – Ah non, je ne trouve pas que c’est des trop grands sauts. Là, je vous ai dit juste un petit mot sur l’amour

V. Nusinovici – Écoute c’est intéressant de voir ici… Est-ce que Freud doit intervenir en O ou en O’ ?… C’est quand même formidable… Qu’est-ce que ça veut dire d’intervenir… il dit il est intervenu en O’. Le schéma est faux, le O et l’O’ étaient mal placés…

M.-Ch. Laznik – Attends, je te le remets, ton schéma….

Fig. 6

V. Nusinovici – O’ est de l’autre côté. Enfin c’est-à-dire que moi je prends le miroir plein du côté qui correspond… là où est le petit… là où on commence à parler, là où est le petit infans, il est du côté de ce miroir concave. Mais que d’habitude, je crois, on met de l’autre côté plutôt. Enfin, en tout cas la question c’est de savoir d’où est-ce qu’on doit parler ? Et c’est pas facile, tu vois, parce que, regarde, tu vois ici sur ce schéma-là, d’habitude on le positionne autrement [M. Darmon – Oui] on positionne le miroir concave à gauche et on a tous les points O qui sont les images virtuelles, on a les images virtuelles du côté du vrai miroir. L’autre il est en pointillés parce qu’on ne sait pas encore qu’elle est sa fonction. Sa fonction, ce sera celle de l’analyste. Et les O’ sont du côté du miroir virtuel. Et donc il se demande d’où est-ce qu’il parle Freud ? D’où est-ce qu’il doit parler ? Alors, quand il dit qu’il se trompe de parler en O’, c’est-à-dire en O’ il met son ego, c’est-à-dire du côté des images réelles ! Alors, il aurait dû parler (alors je ne sais plus maintenant tout à fait comment il le dit) mais en fait il aurait dû plutôt parler en O c’est-à-dire faire passer… En fait il dit la première phase de l’analyse c’est de faire passer quelque chose qui est en O, c’est-à-dire du Moi du sujet, (mais il faut que tu le vois à l’envers ton truc) c’est-à-dire du Moi du sujet en tant que constitué mais inconnu au sujet. C’est ça la première phase du miroir.

M.-Ch. Laznik – Oui mais… Écoute, moi, je t’aime beaucoup Nusi mais je trouve que vraiment, je trouve qu’il y a un problème majeur c’est que le Moi du sujet, s’il y a quelque chose sur lequel il sera d’accord dans toute son œuvre, c’est que c’est ce pauvre M. K. !

V. Nusinovici – On l’étudie cette année-là. Tu ne laisses pas finir ma phrase. Écoute, mais ce qui est intéressant mais tu ne veux pas l’écouter c’est que le Moi du sujet en tant que constitué est inconnu au sujet. Toutes ces leçons sont basées sur ceci, il y a une bascule et un échange. Si on l’enlève, on peut sauter ces leçons ! C’est pas la peine qu’on les étudie !

M.-Ch. Laznik – Mais non… Nusi… Si tu reviens sur ce qu’il dira clairement avant et après…

V. Nusinovici – Non ! Je ne connais rien d’autre que ça.

M.-Ch. Laznik – Ah bon !

V. Nusinovici – J’ai jamais lu Lacan !… Je commence ici cette année…

M.-Ch. Laznik – Bon, est-ce que tu permets ?… Ce qu’il dira clairement qu’il aurait dû faire, c’était montrer que son identification spéculaire, son Moi c’était M. K.!

V. Nusinovici – Mais Marie-Christine, tout le monde sait ça par cœur. Franchement. Excuse-moi mais tout le monde sait ça par cœur…

M.-Ch. Laznik – Bon.

V. Nusinovici – C’est pas du tout le problème. Si on refait une énième lecture, c’est pour voir qu’est-ce qui, dans des passages difficiles, peut nous aider.

M.-Ch. Laznik – Eh ben ça, ça nous aurait… S’il lui avait montré que c’était là M. K., ça lui aurait permis de fonctionner autrement, cette jeune fille !

V. Nusinovici – Écoute, la question de ce séminaire c’est de savoir comment on montre quelque chose au patient.

M.-Ch. Laznik – Mais voilà !

V. Nusinovici – Mais c’est pas de dire…

M.-Ch. Laznik – Nusi, écoute, je ne te comprends pas. J’étais en train de dire la même chose que toi ! Je te dis qu’il aurait dû montrer ce qu’il le dira plus tard…

V. Nusinovici – Mais non, tu dis pas la même chose. La question c’est de savoir comment on montre, c’est pas de savoir ce qu’on veut montrer.

M.-Ch. Laznik – Écoute, je te laisse la place.

V. Nusinovici – Mais non, mais non, écoute, on discute.

M.-Ch. Laznik – C’est comment il la montre, ce qu’il aurait dû montrer, c’était quelles étaient ses identifications.

V. Nusinovici – Eh ben voilà, c’est ça, mais comment il fait dans cette leçon pour ça ?

M.-Ch. Laznik – Eh ben voilà, s’il lui avait montrée que son identification…

M. Bercovici – C’est pas ses identifications, c’est quel est son désir qui est en O’… Nommer son désir en O’ aurait permis qu’elle reconnaisse son désir.

V. Nusinovici – Ça ne va pas de soi. Mais comment il fait dans cette leçon pour lui faire…

M.-Ch. Laznik – En plus, il dit que le problème c’était qu’elle reconnaisse son identification.

M. Bercovici – Son désir.

V. Nusinovici – Mais non, il dit les deux, les deux sont mêlés! Et ce qui est fascinant là- dedans c’est que…

M. Bercovici – Et justement c’est ça qui fait la différence entre l’amour et le désir. Il pose bien la question et c’est pour ça que Dora fait l’exemple de cette bascule et des fluctuations de la libido, c’est qu’il dit bien là, à un moment donné, toute l’histoire de Dora c’est cette oscillation. Est-ce qu’elle n’aime qu’elle même au travers de l’image de Mme K. ou est-ce qu’elle désire Mme K.?

M.-Ch. Laznik – Non. Eh ben justement il laissera tomber ça.

M. Bercovici –– Attends ! Mais il dit bien que c’est pour ça qu’elle s’en sort pas, Dora. C’est parce que ça bascule tout le temps entre l’amour et le désir.

M.-Ch. Laznik – Non. Eh bien, non. Après, il dira après que si elle avait pu savoir que son Moi, son identification c’était M. K., et travailler là-dessus, d’où ça venait ?, elle aurait, elle serait tombée sur le petit frère, si vous voulez que je vous le dise, elle serait tombée sur le petit frère qui était ce qu’il y avait sous M. K., et ça lui aurait permis de se construire autrement. Mais il ne reviendra plus jamais autrement. Il l’a dit avant et il le dira pour le restant de ses jours, que M. K., c’est le Moi de Dora. Il le dira tout le reste du temps. Et il dira Moi idéal. Donc il y a là un moment de fluctuation dans l’œuvre de Lacan, que je crois qu’il reniera après. Parce que là il a suivi Freud dans cette histoire de désir et il dira après la question n’est pas qui elle désire, mais de quelle place ? Qui désire en Dora ? Qui désire en Dora ?

P.-Ch. Cathelineau – Mais c’est un temps d’élaboration premier de Lacan et je suis assez d’accord avec cette idée que c’est important de restituer ce temps d’élaboration. Ne serait-ce que pour penser par exemple ce dont il est question à la fin, la position de Freud dans le transfert. Là, il est question, il le dit, « ([…] ce n’est pas moi qui l’ai inventé, on a parlé d’interprétations mutatives), dans ces mues comme dans un mirage, c’est dans cette mesure, où le sujet reconquiert son Idealich, que Freud peut alors prendre sa place au niveau de l’Ichideal. » (p. 329)

M.-Ch. Laznik – Oui. Mais encore il aurait fallu qu’elle découvre qui était à la place de ce Moi-idéal, ce qu’il dira toutes les autres fois qu’il en parlera. Et ce qui est bizarre c’est qu’il l’avait dit avant. Il n’y a que là qu’il y a cette espèce d’oscillation. Et l’autre chose, c’est que si on veut travailler avec le miroir, pour travailler en analyse, on est obligé de se rappeler qu’il y a deux choses différentes, qui sont collées dans le miroir. Il y a la jubilation du miroir, et quelque chose d’autre qui est là, qui est ce rapport i(a) et M qu’il construira plus tard…

V. Nusinovici – Mais, Marie-Christine, le miroir dans ce séminaire, ce n’est pas une affaire statique. C’est un mouvement. Et c’est très important de l’étudier parce que ce mouvement circulaire, ce tourner en rond – même dans la leçon d’aujourd’hui du Moment de conclure, on a toujours le tourner en rond–- il est dessiné là la première fois grâce au schéma optique. C’est pour ça que ça nous intéresse énormément de suivre ce qu’il fait en O et en O’.

M.-Ch. Laznik – Oui. Bien sûr

V. Nusinovici – Parce que évidemment nous on le sait très bien qu’il s’agit de creuser quelque chose par un mouvement circulaire. Ici il le fait avec ça. Il n’a pas encore l’objet a, ce n’est pas la peine de lui prêter tout ce qu’il n’a pas encore mais justement de voir pourquoi il faudra continuer à partir de ce qui est ici. Donc c’est passionnant de voir comment il s’agirait qu’il intervienne en O. Déjà on se demande ce que ça peut vouloir dire. Il s’agit en tout cas que l’analyste regarde…, ait des termes que nous allons tous récuser si on veut se mettre plus tard. L’analyste en miroir, il y est ici l’analyste en miroir. On va tous dire « quelle honte ! L’analyste n’est pas en miroir ! Nous le savons ». Mais ça veut dire quelque chose ici. Exactement ce que dit Balint. Être un miroir pour l’analyste, c’est refléter exactement la parole du sujet. Donc, et puis il pose deux fois la question. Il dit d’abord si Freud avait nommé son désir… Et puis il dit, c’est pas la peine qu’il l’ait nommé même… Mais quand même, dit-il, il faudrait qu’elle ait réintégré la parole de l’analyste en miroir. Donc on se demande à chaque fois qu’est-ce qui doit être dit ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Et qu’est-ce qui est saisi en O ? En O, c’est le sujet qui parle. C’est à partir du point A. Et qu’est-ce qu’il doit dire l’analyste exactement ? Pour que se fasse ce mouvement qui est lent, qui est long jusqu’à cette complétude. Donc, tu vois, c’est des questions qui sont spécifiquement posées ici. On n’a peut-être pas à s’y arrêter mais à se demander comment il s’est cassé la tête là-dessus avec cet instrument tellement bizarre, pour nous, mais avec lequel à la fin il fait des espèces de cercles qui pour nous nous font déjà anticiper. Voilà, on tourne autour de quelque chose. C’est pour ça que moi je continue à penser que, en tout cas pour mon vœu personnel, c’est de creuser ça. Puisqu’il s’agit justement de creuser. Bien sûr que par ailleurs tu as 100% raison. Tout ce que tu nous dis est parfaitement juste, mais je crois que c’est dommage de sauter par-dessus ça.

M.-Ch. Laznik – Eh ben moi, je pense quand même que si on pense que le schéma optique c’est quelque chose de constitutif qui a été loupé pour cette maman et cette petite fille, qu’elle a été obligée d’aller s’agripper sur le frère, ce qui est quand même spécial, et construire un Moi dans la relation à ce petit semblable, et que de cette histoire est venu un certain nombre de choses qui sont là devant nous.

V. Nusinovici – D’accord. Ça c’est très bien ce que tu nous enseignes là et moi je retiens tout à fait ça. Je trouve ça très très bien. Ça oui.

M. Darmon – Je voudrais te demander, dans ton article, tu parles de la conversion, du symptôme de conversion hystérique, que tu rapproches du morcellement.

M.-Ch. Laznik – Je crois que c’est des mots qu’il utilise. Il faudrait revoir mais en principe, j’étais bêtement, je suis pas revenue sur le texte mais je pense que je copiais-collais.

V. Nusinovici – Si, si, c’est dans le texte.

M.-Ch. Laznik – Lorsque je parle de ces deux morceaux-là, c’est pas des mots de moi, je n’utilise pas des mots comme ça dans ma vie.

V. Nusinovici – C’est intégralement le texte 1951.

M.-Ch. Laznik – Je pense que c’est le texte de 1951.

M. Darmon – C’est très intéressant !

M.-Ch. Laznik – Oui. Mais ce qui me paraît très important là c’est que, si on pensait schéma optique, je vais te le prouver le schéma optique, si je peux, mais je l’ai pas mis ici, si on pensait schéma optique, on aurait été obligé de penser, alors, ah mes présentations, Bruxelles, c’est où ? Faut que je vous trouve le schéma optique, Bruxelles, oh là là ! Mes présentations ! Voilà… Je comprends pas pourquoi je ne l’ai plus.

V. Nusinovici – En 1951 pour accéder à cette reconnaissance il reste le morcellement fonctionnel pour nous repérer à l’aspect théorique, à l’apport théorique du stade du miroir, et ici justement il lui faut à la fois réaliser et en même temps c’est le champ du désir et comme il veut tenir tout ça à la fois c’est évidemment pas facile.

M.-Ch. Laznik – En tout cas, moi, ce qui est intéressant c’est ce que tu reconnais, qu’en 1951 il parle déjà, déjà, de Monsieur K en place de …

V. Nusinovici – Mais oui !

M.-Ch. Laznik – De moi pour elle.

V. Nusinovici – Bien sûr !

M.-Ch. Laznik – De moi aliénant et…

V. Nusinovici – Bien sûr !

M.-Ch. Laznik – Et il en reparlera toutes les autres fois, le seul moment où ça a tergiversé, c’est là.

V. Nusinovici – C’est pas sa question ! C’est pas sa question à ce moment-là, c’est tout, mais tout ce que tu dis est parfaitement exact, y a rien à redire, moi je trouve ça très bien, mais voilà ici on a encore du travail à faire là-dessus.

M.-Ch. Laznik – J’avais juste, non, oui, je pensais qu’il y avait à poser la différence entre, mais je l’ai perdu, non il doit être là, la seule chose qu’il y avait en plus, c’était ça, c’était à penser la différence entre ce qui constitue le stade du miroir proprement dit, c’est-à-dire la première fois où il y a une possibilité pour le bébé de se voir exalté dans le regard de l’autre sur le miroir, mais comme exalté par ce regard sur lequel il se retourne, et le rapport avec ça, qui me paraissait trait d’un autre moment i(a)-m. Parce que si j’ai bien compris, c’est quand même de ça qu’il s’agit dans cette identification à une image de petit semblable, qui est le petit frère, et ensuite Monsieur K. C’est plus facile pour nous de penser le petit frère que Monsieur K., je trouve.

V. Nusinovici – Mais là déjà toute l’identification phallique est en place, on est sorti de l’Œdipe, enfin on a tout, tout mis en place.

M.-Ch. Laznik – Tu crois que toutes les fois où tu as m, [V. N. – Ici…] non, non, le graphe oui mais quand tu as m et i(a) est-ce qu’on est toujours sorti de l’Œdipe ? On ne peut pas avoir des rapports aliénants, moi et…

V. Nusinovici – Dans la leçon précédente il paraissait très clair que l’intégration, ce qu’il appelle le mouvement de bascule qui doit mener à, comment dire, au fait qu’on se connait comme corps, non pas simplement qu’on s’est identifié d’abord à son image dans le miroir, mais qu’on l’a, comme il le dit, intégré, eh bien cette intégration, elle est manifestement dans la leçon précédente montrée comme symbolique et toute la leçon il y a un parallélisme avec la sortie de l’Œdipe, donc on comprend très bien que c’est la sortie du stade du miroir et que ça correspond pour l’Œdipe…

M.-Ch. Laznik – Non mais attends, attends, il y a plein de gens qui ne sont jamais sortis de l’Œdipe, d’ailleurs nous, les filles, on ne sort pas très bien de ça…

V. Nusinovici – Oui oui.

M.-Ch. Laznik – Et qui ont quand même un rapport spéculaire de notre moi à un petit semblable.

V. Nusinovici – Non, non, mais par sortie je crois que ce qu’il faut entendre par sortie, on n’en sort jamais tout à fait.

M.-Ch. Laznik – Je ne suis pas très sûre d’en être sortie moi.

V. Nusinovici – On n’en sort jamais tout à fait.

M.-Ch. Laznik – C’est plutôt les garçons qui en sortent.

V. Nusinovici – Mais s’il s’agit de quoi ? Il s’agit de, si tu veux, de…, comment dire ? de l’identification phallique c’est ça dont il s’agit, c’est-à-dire de l’entrée en jeu du phallus si tu veux, bon, bien sûr que par ailleurs, ça continuera toujours à coller et s’accrocher un petit peu, mais là évidemment.

M.-Ch. Laznik – Mais est-ce que tu penses – donc je te pose la question très clairement – que toutes les fois où il y a un rapport d’un moi dans une identification spéculaire à un petit semblable, tu crois que la question phallique…

V. Nusinovici – Ah non, je ne veux pas dire ça.

M.-Ch. Laznik – Donc la question phallique est déjà bien mise en place ou ça pourrait précéder ?

V. Nusinovici – Non quand il dit par exemple, en clinique : régression topique au stade du miroir, comme pour Schreber, il entend bien que justement il n’y a pas eu castration, et là on garde ce rapport de rivalité mortifère.

B. Vandermersch – Mais d’amitié aussi.

P.-Ch. Cathelineau – Non, mais en tout cas, là où je trouve que Marie-Christine est dans le juste, c’est qu’elle met en évidence le fait que l’interprétation va se transformer à partir du moment où la question du grand Autre sera posée de façon vraiment articulée. Et c’est vrai que…

V. Nusinovici – C’est vrai.

P.-Ch.Cathelineau – Et c’est vrai que dans la façon dont Lacan procède avec le Moi idéal et l’Idéal du Moi à la fin de cette leçon

M.-Ch. Laznik – Plus le surmoi, le tout, vous secouez le tout.

P.-Ch.Cathelineau–- Plus le Surmoi. Il y a, et je suis assez d’accord avec ce que dit Marie-Christine, il y a un effet de confusion qui sera levé, il faut bien le dire, et c’est ce qu’elle a essayé de montrer, par la complexification du stade du miroir après et avec la position du grand Autre.

M.-Ch. Laznik – Alors elle est là…

P.-Ch.Cathelineau – Parce que dans la façon dont il pense le rapport au transfert il y a encore quelque chose qui fait confusion et qui se rattache à la tradition, on va dire, freudienne orthodoxe.

M.-Ch. Laznik – Et d’ailleurs pour être, pour faire mon Nusinovici, le chapitre commence…

V. Nusinovici – Une fois de plus je ne serai pas d’accord parce qu’ici le transfert est bien précisé à certains moments comme phénomène imaginaire, autrement dit il sait très bien, il l’a montré, qu’il y a aussi une dimension symbolique du transfert, même s’il n’a pas dit grand A, tout ça est tout à fait déjà présent.

M.-Ch. Laznik – Attends, attends, alors Nusi, je te fais remarquer, puisque tu aimes bien qu’on regarde ligne par ligne le texte, le texte commence par une discussion sur le désir de l’autre. Cette discussion est très intéressante parce qu’évidemment, il n’y a pas désir du petit autre ou désir du grand Autre.

P.-Ch. Cathelineau – Exactement.

M.-Ch. Laznik – Il est évident que un bébé c’est entièrement normé par quelque chose que mon copain développementaliste Colwyn Trevarthen, qu’on a fait intervenir déjà dans des colloques ici à l’Association, appelle, il dit que « the baby has a motive for the motive for the other », un bébé ça nait avec… et ce qui le botte c’est ce qui botte l’autre.

Alors, par contre, « désir » est un mot qui, pour Lacan, n’apparait ensuite construit que quand on a ça, tu es d’accord que le désir en tant que tel…

V. Nusinovici –Oui mais il a parlé des désirs inconstitués, d’aborddes désirs premiers qui sont là des instincts.

M.-Ch. Laznik – Voilà. Mais il utilisera après, il dira que le désir ça suppose la rivalité avec le petit semblable.

V. Nusinovici – Oui ! Mais c’est vrai, c’est vrai, mais on peut arriver à le dépiauter là-dedans, on voit bien que…

M.-Ch. Laznik – Bon. Donc il dira plus tard dans un séminaire où vous m’avez arrêtée, donc je me suis perdue, mais il dira plus tard que quand il construira le grand Autre, il dira que pour Dora elle pourrait aimer Mme K., et désirer Madame K., elle, parce que c’est le désir du grand Autre paternel marqué du manque. Il reprendra tout ça, ça reviendra, en boucle tout ça.

P.-Ch. Cathelineau – Oui, mais l’interprétation littéraliste que tu proposes, Valentin,

V. Nusinovici – J’ai pas vu une lecture…

P.-Ch. Cathelineau – La lecture, je dirais, sans référence aux séminaires ultérieurs, est parfaitement pertinente, mais c’est vrai que par référence aux séminaires ultérieurs, on voit quelles sont les limites de la lecture que propose Lacan. Tu es d’accord ?

V. Nusinovici – Mais c’est vrai, mais c’est vrai, mais peut-être que nous on peut tirer des choses en restant bien attentifs à ça, sinon c’est comme si on avait dé…, on sait très bien que c’est dépassé mais alors à quoi ça sert de le reprendre si c’est pas pour…

M.-Ch. Laznik – Non, non, non. Mais ce qui est intéressant c’est comment on a des pièces d’un puzzle, on n’est pas en train de parler de toute l’œuvre de Lacan, on ne parle que de ces pièces du puzzle, comment il les reprend, reprend, reprend, les pièces du même puzzle, les mêmes termes, comment il les pose ensuite, et on voit qu’il y a des choses qui restent importantes et d’autres chutent. [P.-Ch. C. – Oui, oui. Voilà !] Et en particulier cette histoire de Mme K., comme son Moi idéal, ça, c’est terminé, il fait même comme si c’était un lapsus.

B. Vandermersch – En tout cas, moi, je n’ai toujours pas compris ce qu’il veut dire… si Freud était intervenu en O ?

V. Nusinovici – Voilà ! Voilà, c’est ça qu’il faut discuter.

B. Vandermersch – Et s’il avait permis au sujet, parce que là il a l’air de dire que c’est la même chose que s’il avait permis au sujet de nommer son désir.

V. Nusinovici – Il n’était pas nécessaire qu’il le nomme

B. Vandermersch – Ben il se serait précisément produit donc, ce désir, non il se serait produit en O’, l’état de Verliebheit.

V. Nusinovici – Voilà ! C’est ça qui nous intéresse.

B. Vandermersch – C’est ça que je ne comprends pas trop et j’avoue que je n’ai pas compris.

D. Eleb – Alors est-ce que n’a pas quelque chose à voir avec ce qu’il va développer dans la leçon suivante à propos du moment fécond dans l’interprétation à propos de Strachey, il reprend cette idée du moment fécond dans l’interprétation.

M.-Ch. Laznik – Ah ! Je vous ai sorti le texte de Strachey en français et en anglais, si ça intéresse, ça fait partie des choses que j’ai et qu’on peut faire circuler.

D. Eleb – C’est une question parce que, à ce propos, il explique que le moment fécond, c’est le moment où le patient, en quelque sorte, arrive à articuler l’imaginaire et le réel, et d’une certaine façon, Lacan dit que c’est un moment de pure angoisse, et à ce moment-là, l’analyste est susceptible de nommer le désir, c’est-à-dire au fond, il a une fonction, selon Strachey, de nomination du désir dans le cadre de l’interprétation et du transfert.

M.-Ch. Laznik – Est-ce que Strachey met le mot « désir » ?

D. Eleb – Oui. La question que je me suis posée, moi, en tout cas, en lisant ces deux chapitres, c’est plutôt :– suffit-il de nommer le désir ? Parce que, ensuite, toute la leçon suivante porte sur cette question. Voilà. Et donc, effectivement, c’est très difficile déjà, comme séminaire, alors on a quand même intérêt, enfin bien que ce que tu as dit bien sûr est juste, mais on a quand même intérêt à suivre un fil. [P.-Ch.C. – à revenir…, à retenir un fil !] Parce que sinon, c’est comme si nous-mêmes nous perdons le moment fécond de Lacan [rires].

M.-Ch. Laznik – Il y a aussi des moments où il se perd lui-même, hein ? Il faut quand même pas…

M. Bercovici – Et la question précise depuis deux leçons…

M.-Ch. Laznik – Il y a des moments où il se perd lui-même et si on se perd avec, je crois qu’on n’y gagne pas grand-chose.

M. Bercovici – … c’est ce qui se passe entre O et O’ et comment on passe de l’un à l’autre, et comment ça bascule, et ces moments féconds, justement, où le patient reconnaît son désir, de même que c’est l’identification imaginaire, que l’Imaginaire et le Réel coexistent là dans un certain battement, dans des bascules du miroir. Il y a cette coexistence du réel et de l’imaginaire.

M.-Ch. Laznik – Je pense qu’ensuite il donnera une priorité aux questions du : « qui ? » Qui désire ? C’est-à-dire des identifications au détriment de la…

M. Bercovici – Oui, mais qui se place en O et qui place son désir où, par exemple, quand il dit que Freud a placé son désir en O’, c’était pas bon pour l’analyse, le désir de Freud en O’, c’était qu’il a imaginé que le désir de Dora c’était d’être amoureuse de Monsieur K., et bof ! tout est cassé dans l’analyse, en O’ il faut mettre le désir de Dora et aider à le reconnaître en le nommant.

P.-Ch.Cathelineau – Je propose qu’on passe au suivant.

Marc Darmon – On va passer au Moment de conclure !

Transcription Jérôme La selve, Pierre Coërchon et Renée Kalfon

Relecture Elisabeth Olla-La Selve et Monique de Lagontrie

Revue par Marie-Christine Laznik

Le moment de conclure de J. Lacan, Leçon IV, par Pierre-Christophe Cathelineau

Marc Darmon – Alors, on a de la chance, c’est une petite leçon. C’est une petite leçon qui est très précieuse. C’est une leçon qui suit un congrès sur la passe et Lacan dit qu’il est un petit peu épuisé par ce congrès, ce qui explique la petite taille de la leçon.

Alors :

« […] quelqu’un qui parle avec moi — quelqu’un en attendait [de ce congrès sur la passe], vu le sujet qui n’était autre que ce que j’appelle la passe, quelqu’un en attendait quelques lumières sur la fin de l’analyse » (p. 33).

Alors, la phrase importante qui suit :

« La fin de l’analyse, on peut la définir. La fin de l’analyse, c’est quand on a deux fois tourné en rond, c’est-à-dire retrouvé ce dont on est prisonnier. Recommencer deux fois le tournage en rond, c’est pas certain que ce soit nécessaire. Il suffit qu’on voie ce dont on est captif » (p. 33).

Alors c’est, Valentin l’a remarqué tout à l’heure, ce mouvement de rotation est là dès le départ et on le retrouve tout le temps : dans le séminaire sur L’identification, c’est la double boucle, c’est les boucles sur le tore qui vont découper la bande de Moebius double ; c’est, on l’a vu l’année dernière, le retournement du tore, les deux étapes nécessaires pour boucler l’analyse. Alors, ici, il présente ça d’une façon tout à fait particulière puisque c’est retrouver ce dont on est prisonnier, c’est-à-dire qu’il y aurait une première rencontre avec nos déterminations signifiantes et puis en quelque sorte une vérification dans un deuxième tour mais la vérification, dit-il, n’est pas nécessaire puisque un tour suffirait, puisque il suffit de voir « ce dont on est captif ».

« Et l’inconscient, c’est ça, c’est la face de Réel ― peut-être que vous avez une idée après

m’avoir entendu de nombreuses fois, peut-être que vous avez une idée de ce que

j’appelle le Réel ― c’est la face de Réel de ce dont on est empêtré » (p. 33).

C’est intéressant ces quelques lignes puisqu’il pose l’inconscient comme face réelle, hein ?

Bernard Vandermersch – « face de Réel ».

M. Darmon – « face de Réel ». C’est l’inconscient abordé par sa face réelle. Donc je ne sais pas si Colette Soler s’est appuyée là-dessus pour son Inconscient Réel ?

Valentin Nusinovici – Il est extraordinaire comme ce qu’on voit de ce qu’on est captif, dans un autre, à un autre niveau, c’est la leçon qu’on vient de voir avec Marie-Christine, le thème de capture y est dans celle-là ou dans celle d’avant, et on voit, c’est même là puisque c’est le schéma optique, bien sûr le schéma optique n’est jamais qu’une analogie, mais on voit que les questions sont toujours les mêmes, toujours, les questions, les réponses sont pas toujours les mêmes tellement, mais les questions sont toujours les mêmes. Et c’est ça qui est tellement, on va dire à quel point il est pris et nous sommes pris là-dedans.

M. Darmon – Alors :

« … quelqu’un qui s’appelle Soury et qui a bien voulu prêter attention à ce que

j’énonce concernant les ronds de ficelle, et il m’a interrogé, il m’a interrogé sur ce que ça signifie, sur ce que ça signifie qu’il ait pu écrire comme ça les ronds de ficelle.

Car c’est comme ça qu’il les écrit » (p. 33).

Alors, d’une part les ronds de ficelle, donc les nœuds, sont posés comme une écriture, et il fait référence, enfin ici il est fait référence à un schéma où on voit un nœud borroméen avec le Symbolique mais les deux ronds sont constitués par le sinthome et le symbole. (Fig. IV-1)

Alors, le symbole et le sinthome, on l’a rencontré dans le séminaire sur Joyce, c’est-à-dire le symbole et le symptôme faisaient faux trou, mais en quelque sorte apparaissaient comme un dédoublement du Symbolique. Ici, c’est le Symbolique qui fait tenir ce faux trou du symbole et du sinthome. Et il y a un autre schéma où le symbole est qualifié de Réel et il y a la Chose. (Fig. IV-2)

Alors on va voir dans le développement de la leçon à quoi ça correspond.

Alors autre phrase importante et connue :

« L’analyse ne consiste pas à ce qu’on soit libéré de ses sinthomes, puisque c’est comme

ça que je l’écris, symptôme. L’analyse consiste à ce qu’on sache pourquoi on en est empêtré.

Ça se produit du fait qu’il y a le Symbolique.

Le Symbolique, c’est le langage ; on apprend à parler et ça laisse des traces. Ça laisse des traces et, de ce fait, ça laisse des conséquences qui ne sont rien d’autre que le sinthome et l’analyse consiste ― y a quand même un progrès dans l’analyse ― l’analyse consiste à se rendre compte de pourquoi on a ces sinthomes, de sorte que l’analyse est liée au savoir » (p. 34).

Alors, donc c’est pas le fait de se libérer de ses sinthomes, mais là Lacan insiste pour dire c’est sa façon d’écrire symptôme, c’est-à-dire qu’il reprend, finalement il oppose pas ici symptôme à sinthome, mais il transforme ce qu’on entendait par symptôme avec sa nouvelle écriture de sinthome, c’est-à-dire c’est plus la même chose.

Marie-Christine Laznik – C’est là que ça apparaît ? Marc ?

M. Darmon – Non, non, non, non. C’est dans Joyce, c’est dans le séminaire sur Joyce. Mais on pouvait se poser la question dans le séminaire sur Joyce d’une opposition, c’est-à-dire d’un côté il y aurait des symptômes et de l’autre côté le sinthome qui ferait tenir le nœud. Ici, il rapproche de nouveau les deux mais pour dire quelque chose de nouveau, à mon avis, sur le symptôme repris à la lumière du sinthome. Hein ! C’est-à-dire le symptôme, on a l’habitude de dire qu’on en n’a que la moitié et que l’analyste supporte l’autre moitié. Ici, retrouver ce dont on est prisonnier, c’est retrouver les deux morceaux en quelque sorte ; ça ne veut pas dire qu’on s’en débarrasse, mais ça veut dire en quoi ça consiste les deux morceaux du sinthome.

Alors, ensuite ce passage sur le Symbolique :

« … c’est le langage ; on apprend à parler et ça laisse des traces. Ça laisse des traces et, de ce fait, ça laisse des conséquences qui ne sont rien d’autre que le sinthome et l’analyse

consiste — y a quand même un progrès dans l’analyse — l’analyse consiste à se rendre compte de pourquoi on a ces sinthomes, de sorte que l’analyse est liée au savoir. »

Bon ! Donc l’importance de la langue liée à l’apprentissage du langage, et un peu plus loin il dira toutes les suggestions que cela produit, et l’insistance sur savoir, se rendre compte de pourquoi on a ces sinthomes, c’est-à-dire que c’est une question de savoir.

Alors,

« C’est très suspect. C’est très suspect et ça prête à toutes les suggestions. C’est bien le mot qu’il faut éviter.

L’inconscient, c’est ça, c’est qu’on a appris à parler et que de ce fait, on s’est laissé par le langage suggérer toutes sortes de choses.

Ce que j’essaie, c’est d’élucider quelque chose sur ce que c’est vraiment que l’analyse. Sur ce que c’est vraiment que l’analyse, on ne peut le savoir que si on me demande, à moi, une analyse. C’est la façon dont, l’analyse, je la conçois » (p. 34).

Alors, c’est surprenant cette dernière phrase ; effectivement, on ne saurait ce que c’est que l’analyse qu’en allant…

M.-Ch. Laznik – … que chez lui.

Michèle Dokhan – Est-ce que c’est pas une manière de dire que l’analyse c’est le style, l’analyste c’est le style, est-ce que c’est pas une manière de dire ça ?

B. Vandermersch – C’est un petit peu réducteur.

M. Darmon – Peut-être qu’il veut dire que lui se trouvait dans cette position, de référence, par rapport à ce que c’était que l’analyse.

V. Nusinovici – C’est lui qui tient le deuxième morceau du symptôme…e mieux.

M. Darmon – Oui. Et, effectivement, à l’époque de Lacan, c’était la référence ultime.

M.-Ch. Laznik – Pour les lacaniens.

M. Darmon – Pour les lacaniens. Alors, aussi, donc sur l’apprentissage du langage, qui suggère toutes sortes de choses, c’est-à-dire toute cette mise en place de la langue avec ses voix singulières, ses voix privilégiées qui marquent, qui s’inscrivent comme ça dans l’inconscient.

« C’est bien pour ça que j’ai tracé une fois pour toutes ces ronds de ficelle que, bien entendu, je rate sans cesse dans leur figuration » (p. 34).

M.-Ch. Laznik – Ça c’est vrai.

M. Darmon –

« Je veux dire qu’ici [figure IV-1], vous le voyez bien, j’ai dû faire ici une coupure et que cette coupure, je l’avais pourtant préparée, il n’en reste pas moins qu’il a fallu que je la refasse » (p. 34).

M.-Ch. Laznik – Il se trompait avec les dessus dessous, tu te rappelles ?

M. Darmon – Oui. Alors il fait une coupure, on a noté sur le dessin, la figure IV-1, l’endroit de la coupure, c’est-à-dire un dessus dessous entre le symbole et le sinthome, et si on fait cette erreur effectivement le symbolique s’en va.

B. Vandermersch – Donc il la refait, c’est très bien.

M. Darmon –

« Compter, c’est difficile et je vais vous dire pourquoi, c’est qu’il est impossible de compter sans deux espèces de chiffres. Tout part du zéro. Tout part du zéro et chacun sait que le zéro est tout à fait capital. » (p. 34)

Bon, il faut peut-être que j’aille au tableau.

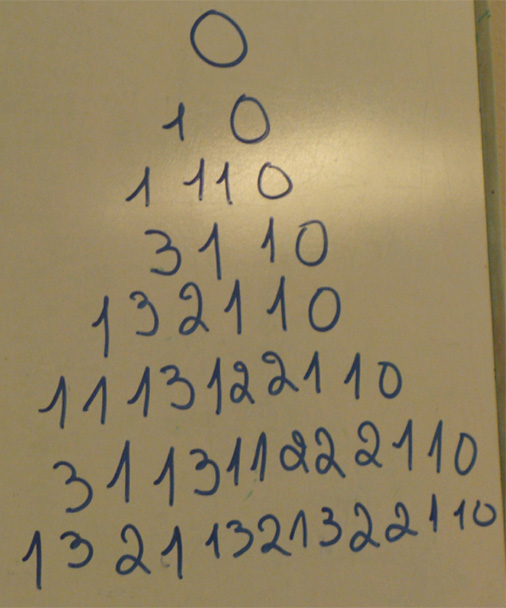

Alors, Lacan écrit une suite de nombres entiers.

Fig. 7

Et puis juste en dessous…

Voilà ! Alors deux lignes, ça va jusqu’à 9. Et il nous dit : « Compter, c’est difficile et je vais vous dire pourquoi, c’est qu’il est impossible de compter sans deux espèces de chiffres. Tout part du zéro. Tout part du zéro et chacun sait que le zéro est tout à fait capital. »

0 1* 2 3 4 5 6 7 8 9

ʘ ʘ1 ʘ2 ʘ3 ʘ4 ʘ5 ʘ6 ʘ7 ʘ8 ʘ9

« Le résultat, c’est que, ici (ʘ) c’est 1.Voilà en quoi ça commence au 11 » (p. 34)

Alors, effectivement si ici c’est 1, ici c’est 11.

Et le 1 qui est là…

« […] le 1 qui est ici (*) et le 1 qui est là (ʘ) se distinguent. Et, bien entendu, ce n’est pas la même espèce de chiffre qui fonctionne pour ici marquer le 1 » (p. 34)…

et ici permettre le 16. Le 16. Alors, bon, je me suis cassé la tête sur cette… C’est pas clair. Alors, ce à quoi il se réfère d’une façon évidente c’est à la construction des nombres chez Frege, c’est-à-dire qu’on part du 0 effectivement,

le 0 c’est « 1 zéro » (ʘ), donc déjà on introduit le 1.

Le « zéro » qui compte pour 1, et « l’un zéro », ça fait 2, etc.

Donc, l’importance du 0 dans la construction des nombres entiers.

Donc il y aurait deux fonctionnements du chiffre, dit-il.

À mon avis, l’un qui sert à compter et l’un qui sert à écrire. Alors, pour vous faire comprendre cette différence : je pars de rien et j’écris ce rien comme zéro ; donc j’ai déjà une écriture. Je compte cette écriture, c’est « un zéro ». J’écris le résultat : 1 0.

Je compte ce résultat écrit, c’est « un 1 et un 0 ». Je compte de nouveau ce qui est écrit, « 3 uns et 1 zéro ».

Je compte de nouveau, après avoir écrit le résultat, un 3, deux 1, un 0… [ligne 5 ci-dessous]

Fig. 8 et 8 bis

Alors, je trouve que c’est un exemple qui montre bien les deux fonctions, c’est-à-dire la fonction de comptage et la fonction d’inscription.

Y – Le fait qu’il associe couper et compter, il suit cette coupure et ce comptage…

M. Darmon – Couper ?

Y – Juste avant, avant d’évoquer ce « compter », il évoque la coupure, cette coupure du rond, est-ce que dans le fait de couper…

B. Vandermersch – Ça s’enchaîne sans qu’on voit pourquoi.

M. Darmon – La coupure du nœud borroméen ?

Y – Oui.

M. Darmon – Oui. Alors, il fera le lien entre le…, il demandera à Soury la fois d’après de faire le lien, de reprendre cette histoire des zéros et du un et Soury part sur les nœuds. Donc ce qui compte pour 1 au niveau des nœuds, c’est le premier nœud borroméen à 3. Donc je ne pense pas qu’il y a un lien ici entre coupure et comptage.

Y – Donc ce serait le premier zéro ?

M. Darmon – Ça serait le premier zéro et le premier un.

Pierre-Christophe Cathelineau – Dans la leçon suivante, il fait référence à un article de Milnor où Milnor montre que les chaînes borroméennes partent du 3 et non pas du 2. C’est-à-dire que c’est le 3 qui constitue le 0 dans l’organisation, dans la mise en ordre des chaînes borroméennes.

M. Darmon – Enfin, Soury parle de la chaîne dégénérée, mais…

P.-Ch. Cathelineau – Oui, c’est ça.

M. Darmon – On verra ça la prochaine fois.

« La mathématique fait référence à l’écrit, à l’écrit comme tel ; et la pensée mathématique, c’est le fait qu’on peut se représenter un écrit.

Quel est le lien, sinon le lieu, de la représentation de l’écrit ? Nous avons la suggestion que le Réel ne cesse pas de s’écrire. C’est bien par l’écriture que se produit le forçage. Ça s’écrit tout de même le Réel ; car, il faut le dire, comment le Réel apparaîtrait-il s’il ne s’écrivait pas ?