Cartel : Lectures de topologie

« Quant à moi, je ne voulais pas qu’on m’aidât et justement le temps me manquait pour

m’intéresser à ce qui ne m’intéressait pas » – L’étranger, Albert Camus

Mon titre fait référence à ce que l’exposition au Louvre du début de cette année a bien mis en exergue déjà, cet équivoque du fou qui peut être lu comme le clown dans le Moyen-Age, mais également la désignation peu affectueuse des patients qu’on rencontre en psychiatrie.

L’assujettissement est quelque chose sur lequel les deux peuvent se retrouver à mon avis, surtout en addictologie. Le terme addiction est apparu en France sous l’impulsion de Joyce Mc Dougall. :« ad dicere » signifiant « être dit à », c’est-à-dire appartenir à. Cela fait tout de suite penser à l’esclave, le non-citoyen dans la Rome Antique, ou alors aux femmes il n’y a pas si longtemps de cela. Un clown n’est-il pas aussi assujetti à un Autre ? Cela dépend bien sûr de son rapport au public. Comme nous allons voir plus loin, ce être dit à ne pourrait-ce également signifier ne pas avoir de parole face à cet Autre…

La tragédie prend souvent l’homme seul face à sa parole. L’homme comme jouet de dieu, ou plus particulièrement jouet du grand Autre qui a tous les droits sur lui. Pour Pierre, cet Autre cruel et imprévisible est son père, mort aujourd’hui, mais qui le hante toujours dans les différentes formes d’autorité qu’il rencontre au cours de sa vie.

Quand j’ai pris mon poste de psychologue en hôpital de jour du service de psychiatrie adulte, Pierre n’était pas ma priorité. Il parlait peu et arrivait souvent en état d’ivresse. Il n’y avait aucune demande pour quoi que ce soit venant de sa part. On dit souvent que ce qui manque chez les sujets addicts c’est le désir, qui est remplacé par la jouissance, mais alors qu’en est-il de la demande ?

Étant submergée par les demandes des autres patients pour instaurer un suivi, j’ai mis Pierre en bas de la liste, ce qui a fait qu’une rencontre avec les éducateurs et la directrice de son foyer de vie avait eu lieu avant que nous ayons pu nous rencontrer en entretien individuel pour la première fois.

Cette réunion m’a énormément bouleversée. En croisant ce patient dans le couloir ou l’incluant dans un atelier, j’avais déjà entendu sa parole. Il était toujours très revendicateur d’une certaine liberté, semblant savoir ce qu’il voulait et ne voulait pas (il s’agit plutôt de ce qu’il ne voulait pas) : surtout ne pas être traité comme un enfant comme on le faisait avec lui au foyer.

Pendant la réunion, j’avais l’impression de ne pas être avec la même personne : il n’avait rien à dire, acquiesçait à tout, promettait de faire des efforts pour s’intégrer au foyer. Ou plutôt, il ne contredisait pas quand on proposait ces promesses à sa place. L’image d’un petit garçon qui se faisait gronder et qui ne voulait surtout pas empirer son cas en disant quoi que ce soit m’est tout de suite venue à l’esprit.

Les éducateurs énuméraient tout un tas d’injonctions, de manière d’une liste de lois à respecter : ranger la chambre, accepter d’être accompagné pour les visites médicales et administratives, s’inclure plus dans le foyer en participant aux activités et aux repas en salle. Un symbolique étouffant ! Comment faire autrement que de se rebeller. Pierre s’y rebellait en acte, ou plutôt en non-acte, en esquivant en continu, mais n’osait pas le faire en paroles devant ces instances surpuissantes. Un symbolique qui vient comme ça en affront, de manière étouffante.

Le lendemain de la réunion j’ai invité Pierre dans mon bureau pour lui proposer de travailler ensemble. Je lui avais dit que je pensais qu’il avait des choses à dire, que je voulais bien lui donner cette place pour les exprimer. La demande venait clairement de moi. Je l’ai créée de cette colère qui nous a liés envers les injonctions surmoïques, ce il faut qui l’avait rendu enfant lors de cette réunion, de mon envie qu’il se rebelle.

Les premières séances se passent sur le factuel: la vie en foyer, le nombre de cannettes qu’il boit par jour, le fait de ne pas pouvoir repartir en cure avant la nouvelle année parce qu’il avait utilisé tous ses jours de congés – expression qui l’enrage, car cela le renvoie encore une fois à son incapacité de travailler.

La première fois que je rencontre Pierre il me dit d’emblée « C’est compliqué avec l’autorité », phrase qu’il répète souvent depuis et qu’il me fait sentir, essayant d’esquiver les rendez-vous comme il essaie d’esquiver les éducateurs de son foyer de vie quand ceux-ci formulent une demande.

Il semblait n’avoir aucune demande, que ce soit au foyer ou à l’hôpital de jour où je le rencontre quasiment toutes les semaines. Comme le dit Charles Melman, le traumatisme est un état de mort psychique : même si le patient est bien là physiquement, il ne demande rien. Quel accueil réserver au patient traumatisé – à ce sujet toujours en attente sans être en demande d’aide ? Je n’ai pas réussi à faire un lien entre les moments d’esquive et les moments où il vient en séance, où tout d’un coup il est ponctuel et se prête à la règle analytique. Quand je l’invite à élaborer sur son rapport à l’autorité, Pierre ajoute que, comme il déteste l’autorité, elle est encore plus dure avec lui, alors tout ce qu’il sait faire est de « faire le clown ». Et c’est vrai que quand il parle des moments où il a pu se dérober à l’autorité il a toujours un petit sourire en coin, de la jouissance provoquée par la rébellion silencieuse.

Pierre avait déjà été en cure de sevrage en début d’année, comme tous les mois de janvier. Et à chaque fois il se remet à boire dès qu’il retourne au foyer. Cela fait des années que ce va-et-vient se produit. Et c’est cette répétition depuis des années qui fait que tout le personnel a abandonné toute lueur d’espoir en lui, alors que moi je débarque. Il y un véritable cycle annuel : boire en continu, toujours avoir une canette d’avance, ne jamais ressentir le manque jusqu’à commencer un séjour de sevrage où le manque est imposé par l’instance symbolique mais bienveillante ou en tout cas contenante. Le début du sevrage ne vient pas non plus de lui, cela dépend de questions organisationnelles et administratives, de quand son psychiatre a le temps de remplir un formulaire. Les sevrages ne semblent pas du tout frustrer Pierre : aucun symptôme physique de manque, il se met à dessiner pour occuper ses mains qui ne tiennent alors plus les cannettes. Retour au foyer de vie, cadre rigide avec des règles qui lui semblent aléatoires. La bonne mère aimante qui vient de le rejeter et le pousser dans les bras du père interdicteur et imprévisible. Cela réveille les traumatismes d’enfance de Pierre.

Pierre est le deuxième enfant d’une fratrie de trois, il est l’enfant du milieu. Il n’a pas été un enfant joyeux, et cela convenait très bien : « Quand mon père était à la maison il ne fallait pas exister ». Le père qui rentrait tous les soirs à la maison fatigué ne supportait pas le moindre bruit quand il buvait ses canettes devant la télévision, ni de voir ses enfants. Les frères passaient donc la soirée dehors à jouer au foot assez loin pour ne pas être entendus, ou silencieux dans leur chambre. C’est ainsi très tôt que Pierre a découvert le dessin, passe-temps non-bruyant et n’agaçant donc pas le père.

Parfois la rage du père pouvait survenir de manière quasi-aléatoire, par exemple lorsqu’il décidait de faire une inspection de la chambre des garçons et jugeant que le rangement laissait à désirer. C’est toujours Pierre qui s’est alors mis en avant, faisant le clown, pour détourner la colère du père et ainsi protéger ses frères des coups violents qu’il encaissait à leur place. Scènes qu’il rejoue dorénavant lors d’altercations avec d’autres formes d’autorité, et qui explique pourquoi la « visite des studios » dans son foyer de vie est un moment de grande angoisse pour Pierre qu’il essaie d’esquiver à tout prix, ce qui semble incompréhensible pour les éducateurs, qui rentrent alors en son absence pour ranger à sa place. C’est une manière très curieuse de faire puisque, dans un foyer de vie pour personnes souffrant d’un handicap psychique, donc avec de grandes chances d’avoir des résidents psychotiques, cette intrusion dans l’espace personnel pourrait être vécue de manière encore plus intrusive qu’elle ne l’est déjà pour le normalo-névrosé…

Au 18 ans de Pierre, son grand frère vient le secourir et le laisse emménager avec lui à Paris. Il a quelques petits boulots, qu’il n’arrive pourtant pas à tenir, car sans diplôme trouver un travail sans hiérarchie directe qui lui insupporte est très compliqué. Ils se débrouillent à deux, son frère étant guitariste, lui artiste, faisant de l’intérim le jour pour survivre et vivre la nuit en suivant leurs passions. Ils ne parlent jamais de leur père, ils font comme si personne au-delà d’eux n’existait.

Pierre a toujours eu une attirance pour les drogues qui l’aident à oublier mais tout particulièrement l’alcool et le cannabis. Il ne veut pas devoir se confronter aux souvenirs qui lui reviennent de son enfance. Son frère est déclaré dépressif, puis bipolaire dès le deuxième épisode. Après une hospitalisation il intègre à temps très partiel un hôpital de jour pas loin de leur studio commun. L’hospitalisation de jour lui donne un cadre et il arrive à s’investir dans un travail et même dans une relation de couple. Un jour, le frère de Pierre l’amène voir le psychiatre responsable de l’unité, alertant sur la consommation de son frère qui l’inquiète beaucoup et souhaite que celui-ci vienne également en hospitalisation de jour. Pierre est admis et fait sa première journée le lendemain.

Quand Pierre rentre après cette première journée il retrouve son frère pendu dans leur studio. Il lui a laissé une note disant qu’il avait appris qu’il allait devenir père et qu’il ne pouvait supporter cela. Cela fait 15 ans, et Pierre vient toujours à l’hôpital de jour. Un jour il me dit que la dernière action de son frère était de s’assurer qu’il serait entouré avant de se suicider, et c’est pour cela qu’il lui doit de ne pas faire pareil. Une survie par solidarité, le suicide très lent par la consommation d’alcool pour ne pas souiller cet acte de son grand frère ? Son frère lui a d’une certaine manière sauvé la vie deux fois, la première fois quand il l’a sorti de la maison parentale et donc fait échapper aux coup violents quotidiens du père, une deuxième fois quand il s’est assuré que quelqu’un prendrait le relais pour s’occuper de Pierre quand il ne sera plus là.

Voilà la tragédie qui régit la vie de Pierre. L’ivresse lui apporte une anesthésie du quotidien et le fait dormir dès qu’il rentre au foyer le soir. L’alcool permet de ne pas traiter le Réel qui a fait traumatisme, de le mettre à distance.

Quand on regarde tout cela de manière topologique, on pourrait dire que le psychotique c’est celui qui n’arrive pas à distinguer réel, symbolique et imaginaire. Comme cela est le cas d’une certaine manière pour le frère de Pierre. Le poids symbolique du père est tellement écrasant qu’il n’y a pas possibilité pour lui qu’il puisse y avoir d’autres des pères que celui qu’il a connu lui et qui semble se conjoindre dans les trois registres. Quand Pierre en parle il utilise bien le petit mot comme – il avait peur de devenir comme notre père. A aucun moment Pierre ne s’est senti persécuté par le père, ni par l’autorité, il a appris à y échapper sans la nier, soit physiquement en fuyant le maison/le foyer, soit mentalement en buvant pour oublier.

Si l’on suit ce que Charles Melman (2002) disait des buveurs, ils envoient balader ce qu’il en est du monde des représentations. Pierre dit qu’il n’a rien à faire de l’Autre, il s’en fout de lui et de sa loi, qu’il l’emmerde. Est-ce qu’il n’a vraiment rien à faire de l’Autre ou est-ce un rôle qu’il se donne ? Puisque quand l’autorité le tient, comme cela est le cas lors de cette réunion commune avec son foyer, il perd tout de suite ce côté revendicateur pour redevenir le petit garçon qui subit silencieusement.

Un jour Pierre me dit : « Je rêve souvent d’alcool – de devoir trouver de l’argent pour en acheter, d’en acheter, mais je ne rêve jamais de boire. ». On y retrouve finalement ce cycle qui ne semble pas se voir dans la réalité, le manque qui n’existe pas en vrai et dont il rêve, qui est ce qui lui procure une sorte de jouissance finalement et le rend assez actif. Mais ce manque est pareil pour son rapport à l’autorité. Depuis qu’il a quitté le foyer familial et qu’il ne risque plus sa vie en jouant le clown devant le père, à le provoquer jusqu’à ce qu’il le tabasse, il le cherche ailleurs, comme s’il fallait lui prouver que la loi existe bien toujours, mais une loi violente. Plusieurs fois, Pierre a fraudé dans les transports, tagué des murs juste en face d’une voiture de police à l’arrêt. De manière moins périlleuse, il a enfreint les règles du foyer ouvertement, laissant des canettes de bière agencées en château-fort dans sa chambre juste avant l’inspection de celle-ci par les éducateurs et alors que l’alcool est interdit au sein du foyer. C’est comme s’il était accro au fait de se faire gronder, la transgression ne suffisant pas. Et c’est peut-être ça qu’il a essayé de rejouer avec moi, à voir s’il avait de l’autorité en face.

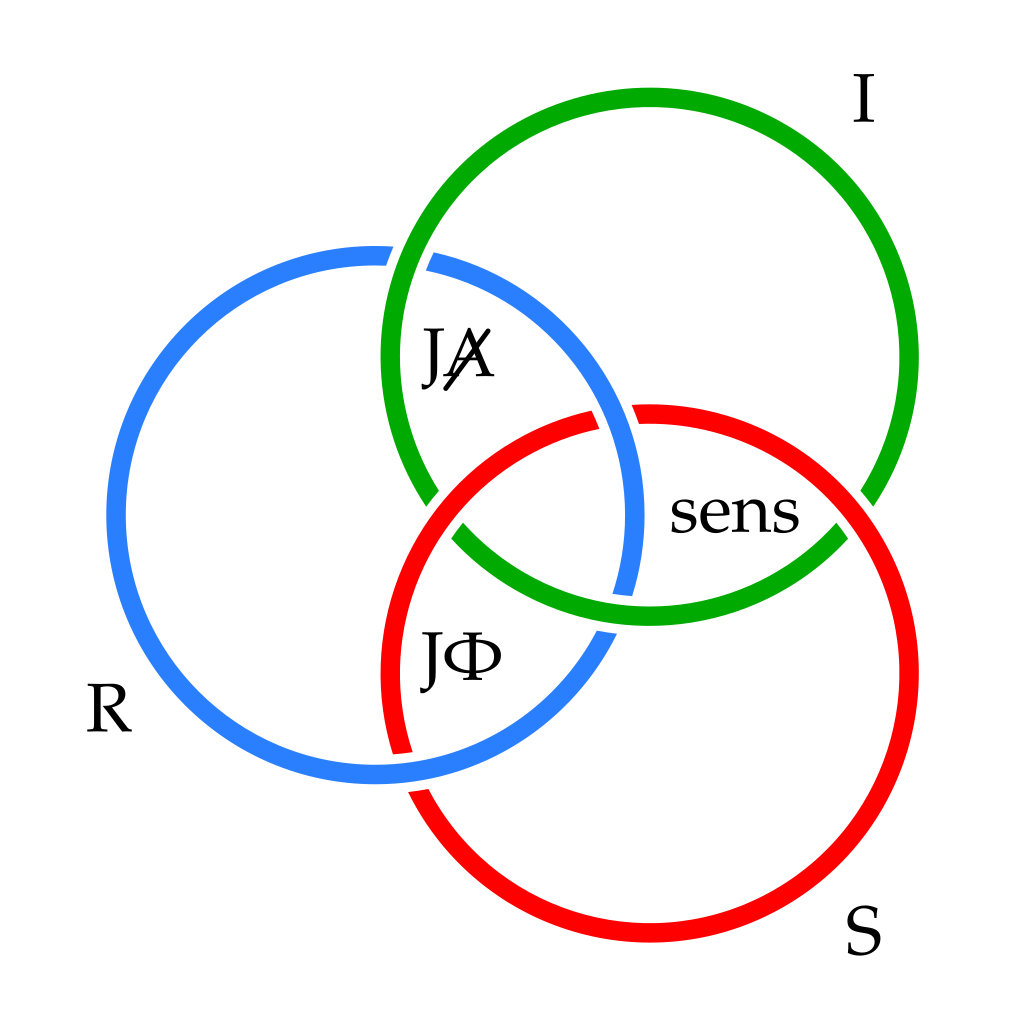

Pourquoi la topologie lacanienne est-elle utile dans tout cela ? A mon humble avis, en tant que débutante dans ce domaine, cela m’aide d’avoir le nœud en tête quand on essaie de discerner les trois registres. De voir s’ils sont noués ou pas, s’il peuvent être distinguables, c’est-à-dire qu’ils font trois ronds et non un seul qui fait semblant d’être un nœud borroméen.

Il se joue quelque chose là entre les registres pour Pierre. Le réel cela ne semble pas l’inquiéter, il prend la vie avec une tranquillité impressionnante, le réel qu’on se prend en pleine figure, il semble le prendre comme il vient de manière totalement zen – soyons clair, l’alcool l’y aide sûrement.

L’imaginaire est quelque chose qui le fascine particulièrement. C’est sa voie d’expression. Depuis tout petit il a toujours aimé dessiner et peindre, il a développé un style bien particulier. Pierre dessine des arbres sans feuilles. Des « arbres morts » disent les soignants, sans que cela ne soit repris tel quel par Pierre qui ne parle que d’arbres.

Le symbolique est compliqué, c’est la loi, ce sont les mots, ce qui reste qu’on rumine et qui est bien plus blessant que les coups. C’est de cela que Pierre semble se défendre déjà quand il provoque le père quasiment tous les soirs jusqu’à ce qu’il passe aux coups au lieu des engueulades.

Je me suis souvent dit que le manque d’élaboration était dû à mon incapacité à l’encourager à faire des liens, à l’ivresse de Pierre, à la limite de ses capacités cognitives après des années d’alcoolisme. Je me demande si ce manque d’élaboration n’est pas finalement un mécanisme de défense pour mettre le symbolique à l’écart, comme il a toujours eu l’habitude de le faire, être plutôt dans un jeu de mimiques, dans de l’imaginaire, dans du semblant et du factuel qui ne lui coûtent pas.

C’est un suivi qui m’a beaucoup questionné, pour lequel j’ai beaucoup cherché du sens, j’avais l’impression de m’accrocher à quelque chose qui ne menait à rien. Surtout qu’on me répétait bien en réunion d’équipe qu’il n’y avait rien à travailler avec ce patient car il a adopté son image d’ivrogne marginal et qu’il ne la lâchera pour rien au monde.

Puis lors d’une séance, Pierre me parle de l’arbre qu’il vient de dessiner en atelier.

Je lui demande : « Un arbre sans feuilles ? »

« Oui, je dessine toujours des arbres sans feuilles, c’est plus dramatique. Les autres disent que ce sont des arbres morts mais en vérité ils sont en hivernation. »

« Un arbre en hibernation. »

« Non ! En hiVernation. »

Justement, je n’étais plus très sûre de moi et pensais m’avoir sûrement mélangé les pinceaux avec le verbe anglais. J’ai attendu que Pierre soit parti pour regarder le bon orthographe sur Google. Et les deux existent ! De plus, la différence est très intéressante :

« Lorsqu’un animal hiberne, il se trouve dans un état de léthargie avancé. Seules les zones de son cerveau qui commandent les actions vitales restent actives. L’animal qui hiverne, quant à lui, somnole. Son cerveau reste très réactif et il peut parfaitement se réveiller. »

Pierre n’est pas en mode survie, il ne souffre pas, il est en standby, en veille. Cela veut-il dire qu’il y a encore une chance pour lui ? Je me suis beaucoup efforcée à réveiller un quelconque désir en lui. Je pense qu’il y a quelque chose autour de l’art qu’il ne peut socialiser : être artiste c’est possible tant qu’il le fait dans son coin, ce n’est pas possible de s’inscrire dans une formation, d’exposer, de faire autre chose que ce même arbre devant des autres. D’ailleurs, il ne signe jamais ses œuvres, apprécie que son style soit reconnu, que des liens soient fait entre ses représentations mais non pas lui en tant que personne, en tant qu’artiste.

Regardons donc le nœud…

Si le symbolique est bien mis à l’écart, comme si nous avions un cercle atrophié, cela réduit les aires de recouvrement avec les autres cercles et donc également le trou constitué par l’objet a. Le fou du roi est bien le clown originel, qui se base uniquement sur l’image, qui récite mais qui ne prend pas une position d’énonciation. Pierre est prisonnier de cette répétition de se mesurer en continu à un Autre castrateur, qui lui montre bien que tout cela ne tient pas chez lui.

Comment faire dans la cure ? Suffit-il de stabiliser l’objet a ? J’ai l’impression qu’il faut plus que cela, qu’il faille quelque chose de cette jouissance phallique qui doit tenir pour développer cette dimension, de l’accompagner à assumer ce qu’il crée, à le faire avec une adresse. Je ne sais pas pour l’instant comment m’y prendre, mais il y a quelque chose autour de son rapport à l’objet a chez Pierre qui me rappelle mon propre rapport à la topologie.

Peu importe combien de fois il faut retenter quelque chose, ce ne sera jamais pareil. Et c’est à la topologie lacanienne que je dois cet espoir, que j’espère pouvoir partager.