Cartel : Échos de la préparation du séminaire du mardi L’Acte psychanalytique

Nous avons tous connu cette étrange expérience : chercher un nom… et ne pas le trouver.

On le sent, il est là, prêt à surgir, sur le bout de la langue, et pourtant il s’efface, comme aspiré dans un trou.

On croit à une distraction, à une panne sans conséquence. Mais ce minuscule accroc est redoutable : il fissure l’illusion que nous entretenons sur nous-mêmes, celle de fonctionner comme des êtres rationnels, réguliers, ordonnés, comme des horloges bien réglées.

Car nous aimons nous croire machines : précises, fiables, automatiques.

Et voilà que la mécanique se grippe. Le mot se dérobe, la bouche reste vide.

Alors se révèle, derrière la machine, l’homme : gauche, étourdi, malhabile — et, osons le dire, parfois bête, idiot.

C’est là que Freud a posé son geste décisif : transformer ce raté en petit bijou de science.

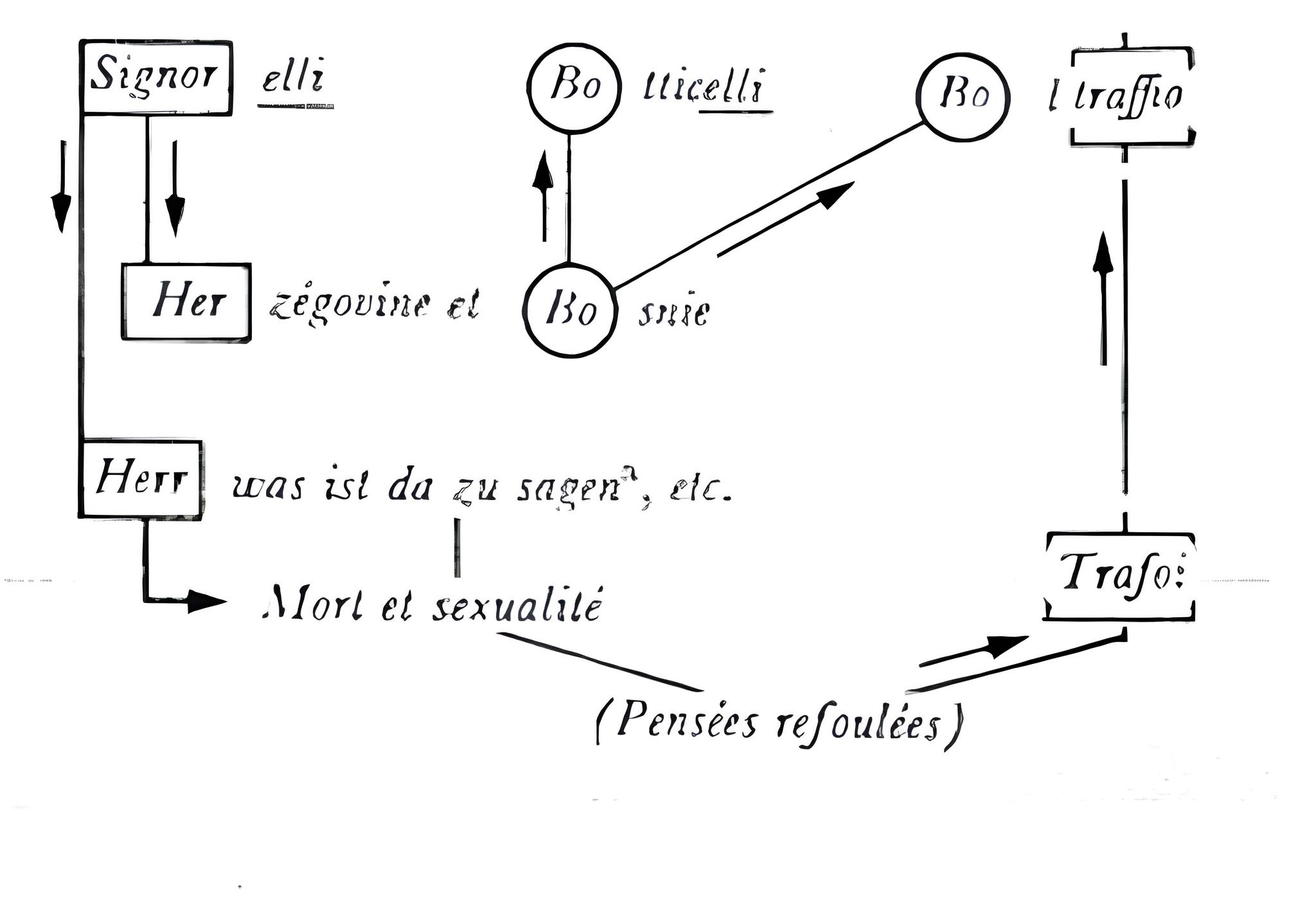

On connaît l’exemple fameux : voyage en Bosnie-Herzégovine, Freud veut citer le peintre Signorelli. Rien ne vient. À la place, deux intrus : Botticelli, Boltraffio. Freud ne s’en satisfait pas. Il s’arrête, il s’interroge. Pourquoi ces deux-là, et pas d’autres ? Pourquoi ce trou, ici et maintenant, hic et nunc ?

De fil en fil, par associations, il retrouve une conversation entendue peu avant : les Turcs de Bosnie, leur respect absolu pour les médecins, leur résignation face au destin. Et surtout cette idée, trop lourde à porter, que la vie même perd chez eux toute valeur si la jouissance sexuelle disparaît. Trop insupportable pour être pensé tel quel : le souvenir s’est déplacé, recouvert, et c’est le nom de Signorelli qui en fait les frais.

Ainsi, l’oubli devient formation de compromis. Non pas un vide, mais une invention. Non pas une panne, mais une ruse de l’inconscient.

On retrouve la même logique dans un autre texte, plus tardif, plus intime : Un trouble de mémoire sur l’Acropole. Freud raconte son voyage à Athènes en 1904. Arrivé au sommet, contemplant le Parthénon, il se surprend à dire à son frère cadet : « Alors tout cela existe vraiment, comme on l’a appris à l’école ! »

Ce n’est pas un doute sur la réalité extérieure, mais une défaillance du jugement, un vertige de dépersonnalisation : comme si ce qu’il voyait ne lui appartenait pas tout à fait.

Dans la majorité des cas, nous dit Freud, on tombe malade parce qu’un besoin ou un désir vital n’a pas trouvé son accomplissement. Mais il arrive aussi, paradoxalement, que ce soit l’accomplissement lui-même qui rende malade. Certaines personnes, au moment même de leur succès, font naufrage : « trop beau pour être vrai » (« too good to be true »). Le bonheur leur paraît suspect, insupportable, parce qu’il réveille un sentiment profond de culpabilité et d’indignité — « je ne mérite pas cela ».

Le destin dont elles attendent un mauvais traitement n’est autre que la matérialisation de leur propre surmoi, ce sévère héritage de l’enfance. Freud en a fait lui-même l’expérience : à Trieste, il ne pouvait pas croire que la joie de voir Athènes en vrai lui fût réservée. Ce sentiment d’étrangeté, proche d’une hallucination, prend la forme d’une dépersonnalisation, d’un déjà-vu ou d’une fausse reconnaissance : la réalité elle-même se dérobe, ou bien c’est le moi qui devient étranger à lui-même.

L’enfant pauvre de Moravie qu’il était n’aurait jamais imaginé parvenir jusque-là. Monter sur l’Acropole, c’était franchir une limite, dépasser la condition paternelle. L’étonnement devant la pierre athénienne est aussi culpabilité filiale.

Ici encore, la mémoire troue, mais ce trou indique une dette, un conflit : entre désir et filiation, entre héritage et transgression.

Dans L’Inquiétante étrangeté, Freud élargit la perspective.

Il ne s’agit plus seulement, comme dans l’oubli de noms ou le trouble de l’Acropole, de microphénomènes de mémoire, mais d’une expérience plus vaste où le monde familier devient soudain étrange, inquiétant. Ce basculement — du heimlich au unheimlich — marque le retour du refoulé : ce qui avait été tenu à distance, souvent depuis l’enfance, réapparaît sous la forme d’une impression d’étrangeté. Le déjà-vu, la fausse reconnaissance, le double, l’automate, le fantôme : autant de figures où le moi se découvre fissuré, traversé par un reste qui n’a jamais disparu. Freud montre ainsi que ce malaise n’est pas qu’individuel ; il est universel, et se retrouve dans la littérature, les contes, les mythes. L’inquiétant n’est pas le fantastique en tant que tel : il est la brusque irruption du trop connu, du trop intime, revenu sous une forme étrangère. Ce qu’on croit absent est en réalité un excès de sens, trop vif pour être reconnu.

Et dans ses écrits tardifs sur la culture et la mémoire, Freud insiste sur cette dimension de filiation : nos oublis portent la trace de ce qui nous précède, du poids des pères. Ce qui nous échappe dit souvent la dette que nous croyions effacée.

C’est ici que notre époque change la donne.

Elle n’a plus vraiment de goût pour le détour.

Aujourd’hui, tout est immédiatement saisi, interprété, décodé. Le lapsus devient aveu, l’oubli devient faute, le raté devient acte. Plus rien ne s’échappe : chaque parole est ramenée aussitôt au tribunal du sens, chaque silence vous engage au plus haut point.

Ce que Freud laissait se déplier dans le temps long des associations, notre monde l’écrase en verdict immédiat. L’algorithme classe, le dispositif trace, l’institution sanctionne. Le raté n’est plus chemin, il devient preuve.

Lacan, bien sûr, a pris la mesure de cette évolution. Là où Freud filait l’oubli comme une pelote patiente, Lacan en a fait l’opérateur de l’acte : scansion, coupure, arrêt du discours. Ce geste, fondateur, a ouvert la voie didactique et l’enseignement de la psychanalyse. Mais aujourd’hui, dans un monde saturé de coupures, de notifications, d’interruptions, de disruptions, la scansion elle-même risque de se confondre avec le bruit.

Comme le disait Proust le jour où on lui installa le téléphone : « Chaque fois qu’il sonne, j’ai l’impression qu’on sonne… la bonne. » La coupure, au lieu d’ouvrir, finit par saturer.

C’est là que Freud retrouve toute sa force.

Son insistance sur la durée, sur le fil des associations, sur la patience du récit, prend valeur de résistance. Dans un univers où tout coupe, ce qui demeure subversif, c’est la continuité.

Ne pas refermer trop vite l’oubli.

Ne pas transformer le lapsus en faute.

Ne pas céder à l’urgence de couper.

Préserver la lenteur, tenir le fil, laisser le récit se déplier : voilà, peut-être, l’acte politique de la psychanalyse aujourd’hui.

Car c’est dans ce temps long que l’inconscient revient, obstinément, à sa manière. Non pas dans l’éclat d’une révélation spectaculaire, mais dans le détail, le reste, la répétition. Dans ce qui insiste, se déplace, se redit — et qui, peu à peu, modifie la position du sujet.

Voilà pourquoi, pour nous, l’oubli n’est jamais une faute.

Il est le lieu où la mémoire se noue à la dette, où le désir se frotte à l’interdit, où l’inconscient trouve encore à se dire, de biais, à travers ses détours.

Et c’est peut-être là, au fond, la tâche qui nous reste :

Résister à l’immédiat.

Préserver l’espace du détour.

Tenir le fil, encore et toujours.

Je voudrais finir par une remarque d’une collègue travaillant en gériatrie.

Elle me disait que nous avons donné à l’oubli propre à la vieillesse ce nom barbare d’Alzheimer.

Comme si l’effacement de la mémoire, qui fut longtemps une compagne naturelle du grand âge, devait être annexé par la médecine, capturé par un mot.

Mais l’oubli n’est jamais un néant.

Même dans la démence, la dégénérescence, il demeure une forme de mémoire déplacée, une vérité qui cherche encore son chemin.

Merci pour votre attention.

Thierry-Auguste Issachar