Dans un manuscrit adressé à Fliess[1], probablement en 1895, Freud évoque le cas d’une madame P. J…, une jeune femme de 27 ans, délaissée très vite après quelques mois de vie conjugale, par un mari représentant de commerce et fréquemment absent pour de longues périodes. « Il lui manque beaucoup et elle s’ennuie de lui. », écrit Freud. Elle est venue le consulter après une crise d’angoisse, dont il établit dès la première séance les circonstances : « Elle avait été cantatrice, ou plutôt avait étudié pour le devenir. Afin de passer le temps, assise au piano, elle chantait en s’accompagnant quand elle fut soudain saisie d’un malaise digestif avec vertiges, oppression, angoisse et paresthésie cardiaque. Elle crut devenir folle. Quelques instants plus tard, elle se souvint d’avoir mangé ce matin-là des œufs aux champignons et s’imagina être empoisonnée. Mais le malaise ne tarda pas à se dissiper. Le jour suivant, sa domestique lui raconta qu’une des locataires de la maison était devenue folle. A partir de ce moment, l’idée angoissante et obsédante qu’elle aussi allait sombrer dans la folie ne la quitta plus. » Freud présume qu’il s’agit d’un accès d’angoisse, c’est-à-dire, il en pose explicitement l’équivalence : « une décharge sexuelle muée en angoisse » et ajoute sa crainte devant le fait qu’un tel état « peut se produire sans être accompagné d’un processus psychique quelconque. » C’est là le constat que nous avons tous l’occasion de faire, en présence de ces crises d’angoisse : la difficulté extrême de faire venir dans la pensée et, a fortiori, dans la parole, l’organisation langagière dans laquelle elles s’inscrivent. Freud, là, ne s’y résout pas, « bien au contraire, écrit-il, [de l’existence d’un tel processus psychique], je tiens à en faire le point de départ de mes recherches. Je m’attends à trouver ceci : elle avait la nostalgie de son époux, c’est-à-dire de ses rapports sexuels avec lui; une idée lui vient à l’esprit et provoque un affect sexuel, puis une défense contre cette idée; Mme P. J… s’effraye et établit une fausse corrélation ou une fausse substitution. » Il s’abstient de lui communiquer ces conjectures et tente de lui faire préciser davantage les circonstances de déclenchement, non sans l’orienter vers l’idée que « quelque chose a du lui rappeler son mari. » Elle se souvient qu’elle était en train de chanter la séguedille du premier acte de Carmen :

« Dans les remparts de Séville… »[2]

Il lui fait répéter l’air et note qu’elle ne connaît pas exactement les paroles et ne peut dire à quel endroit l’accès a débuté. « J’appuie sur le front [à cette époque, Freud a abandonné l’hypnose mais pratique encore la pression de la main sur le front pour faire revenir les souvenirs.], et elle me dit que ce fut après avoir chanté toute la mélodie. La chose paraît possible. Les paroles ont peut-être suscité les pensées. Je lui dis qu’avant l’accès certaines idées devaient lui être venues à l’esprit dont elle ne se souvenait peut-être plus. En effet, elle ne se rappelle rien, mais la pression de la main [sur son front] donne « mari » et « nostalgie ». J’insiste encore et elle finit par préciser que cette nostalgie est un besoin de caresses sexuelles. » Et il conclut : « Je croirais volontiers que votre accès n’était qu’un état d’effusion amoureuse. » Connaissez-vous l’air du page ? » Et Il lui cite les deux premiers vers de l’air de Chérubin, au 2ème acte des Noces de Figaro. :

Voi que sapete che cosa e amor,

Donne, vedete s’io l’ho nel cor…[3]

IL ne s’en tient pas là : « Il devait y avoir autre chose encore, une sensation dans le bas ventre, un besoin spasmodique d’uriner. Elle le confirme. L’insincérité des femmes se marque d’abord par une omission de symptômes sexuels caractéristiques, lorsqu’elles décrivent leur état. Ainsi, il s’était bien agi d’un orgasme. » On appréciera ce commentaire freudo-mozartien : Cosi fan tutte, ainsi font-elles toutes, titre de l’opéra qui suivra Les Noces et Don Juan. Sans aucune visée moralisante d’ailleurs, puisqu’il ajoute :

–Eh bien, vous vous rendez certainement compte que, chez une femme délaissée, un état de nostalgie tel que le votre n’a rien de honteux.

-Au contraire, dit-elle, il est bien naturel, alors, pourquoi m’effrayerais-je ?

Réponse de Freud à cette question on ne peut plus pertinente :

–Ce ne sont évidemment ni le mari, ni la nostalgie qui vous font peur ainsi. Il doit y avoir d’autres pensées qui manquent, des pensées mieux faites pour inspirer de l’effroi.

Mais elle n’admet pas autre chose que sa peur des rapports sexuels, par crainte des douleurs, crainte sur laquelle, pourtant, son désir l’emporte. Sur ce, la séance est interrompue.

A la deuxième séance, « sa résistance se manifeste déjà et tout marche moins bien. », note Freud. Elle arrive en larmes et n’espère plus tirer profit du traitement. Il va tenter par pressions successives, physiques et psychologiques, de retrouver ces pensées manquantes : « je veux savoir quelles sortes d’idées peuvent, en ce moment précis, l’effrayer. » Finalement, elle lui apprend qu’elle a subi une première crise semblable, bien que moins importante, quatre ans auparavant, après avoir été engagée dans un théâtre où elle avait auditionné le matin même, avec succès. « L’après-midi, dans son appartement, elle eut une « vision » –celle d’une scène, d’une querelle, entre le ténor de la troupe, elle-même, et un autre monsieur- puis tout de suite après survint l’accès accompagné d’une crainte de devenir folle. » Ainsi, Freud a-t-il pu mettre en rapport une « scène II » avec la « scène I ». Mais il lui semble encore manquer la représentation expliquant la décharge sexuelle et la peur : « Je m’informe de ces chaînons intermédiaires… Je demande des détails… Je l’interroge… Et quoi encore… Ainsi, elle avoue que la vie au théâtre lui avait déplu, la dureté du directeur, puis les jeunes gens qui s’amusaient d’une vieille comique en lui demandant de passer la nuit avec elle, le ténor enfin qui lui pelotait les seins (« A travers les vêtements ou non ? »), bref, la licence qui régnait là : « les relations entre camarades, les étreintes, les baisers qu’ils échangeaient lui paraissaient odieux. » Elle ne restera pas au théâtre. Pas davantage chez Freud qui note qu’à la fin de cette séance « le traitement a été interrompu par la fuite de la patiente. » Le cas ne figurera pas dans les Gesammelte Werke…

Bien sur, j’ai l’air de brocarder Freud, mais c’est affectueusement comme on le ferait à entendre un ancêtre raconter ses erreurs de jeunesse. Difficile, en effet de ne pas relever cette insistance intrusive qui aboutit à la fuite de la patiente. En même temps, Freud montre là, très tôt, une acuité remarquable dans la compréhension de la structure de l’angoisse. Il doit y avoir là une pensée ! Seulement, elle échappe à la symbolisation. Il a mis le doigt sur un Réel. De ce point de vue, la fuite, comme l’angoisse ne trompe pas. Mais pourquoi diable, alors que la patiente lui danse la séguedille vient-il lui chanter l’air du page ? « le modeste pentasyllabe de la chanson de Chérubin, qui sous son lexique arcadien et ses rimes convenues, peint la délicate mécanique des émois amoureux… », dixit Michel Orcel, dans son introduction à sa traduction du livret de Lorenzo Da Ponte, dans l’édition bilingue de Garnier Flammarion[4]. Mécanique des émois amoureux, certes, mais vue par le même bout de la lorgnette où la voit Freud : à savoir qu’une épouse délaissée par son mari et en manque de lui, c’est le cas de la comtesse, est une proie facile pour un séducteur qui sait, en faisant irruption de son désir, susciter en retour son désir à elle. C’est la recette de Don Juan, que Chérubin préfigure, comme le note, après Kierkegaard, Michel Orcel. Il n’y a d’ailleurs chez Da Ponte, comme chez Freud, aucune misogynie dans ce constat : elles sont faites comme ça, c’est la manière dont elles sont prises dans la mécanique du désir, c’est une « nécessité du cœur ». Ne touchez pas à la femme adultère, comme Brassens, Freud est derrière. Seulement, il n’y a pas de quoi s’effrayer à une telle pensée :« Qui n’a jamais en rêve au ciel d’un autre lit compté de nouvelles étoiles ? », pour poursuivre avec Brassens, « pas de quoi fouetter un cœur qui bat la campagne et galope / c’est la faute cachée et le péché véniel, / c’est la face cachée de la lune de miel / et la rançon de Pénélope », Freud en convient : il doit y avoir autre chose.

Or, précisément, ce fameux air de la séguedille dit autre chose. Carmen dévoile la mécanique du désir par l’autre bout de la lorgnette, ou plutôt du sonotone. Ecoutons-la :

Près des remparts de Séville/ Chez mon ami Lillas pastia/ J’irai danser la séguedille/ Et boire du manzanilla/ J’irai chez mon ami Lillas Pastia!/ Oui, mais toute seule on s’ennuie,/ et les vrais plaisirs sont à deux./ Donc, pour me tenir compagnie/ J’emmènerai mon amoureux !/ Mon amoureux… il est au diable :/ je l’ai mis à la porte hier./ Mon pauvre coeur très consolable,/ mon coeur est libre comme l’air./ J’ai des galants à la douzaine,/ mais ils ne sont pas à mon gré./ Voici la fin de la semaine,/ qui veut m’aimer ? je l’aimerai./ Qui veut mon âme ? Elle est à prendre !/ Vous arrivez au bon moment !/ Je n’ai guère le temps d’attendre,/ car avec mon nouvel amant…/ Près des remparts de Séville, etc.

L’idée effrayante que la patiente a rencontré dans cet air, c’est que quand votre amoureux est au diable, justement, les amants potentiels, ça ne manque pas ! Il suffit de quitter la robe de la comtesse, l’épouse fidèle quoique ambivalente, pour passer celle de Carmen et les hommes vont, si j’ose dire, se bousculer au portillon. Nul besoin d’aller chercher au fond des eaux limoneuses du Nil le pénis perdu d’Osiris. Il n’y a plus qu’à choisir, ils sont interchangeables. Don José, à qui ce discours s’adresse, va l’apprendre à ses dépens, lui qui, pour Carmen, va oublier Michaella, désespérer sa mère, trahir ses chefs et ruiner sa carrière, avant de se trouver jeté à son tour et remplacé par un toréador. Derrière la brillance phallique de l’uniforme du soldat ou de l’habit du torero, ce que Carmen donc dévoile, c’est l’objet a. Ce qui provoque l’angoisse, ce n’est pas le manque de l’objet, comme Freud le pense, encore qu’il suspecte qu’il y a autre chose, c’est, comme l’avance Lacan, dans le séminaire sur L’angoisse, le manque du manque. La cause du désir, c’est un trou mais qui ne peut fonctionner que occulté par des objets manquants à obtenir ou à conquérir. Et pas n’importe lesquels, à la différence de la pulsion où n’importe quel objet fait l’affaire : c’est la fonction du fantasme que de venir chez chacun les spécifier, encadrer la pulsion, raison pour laquelle la rencontre amoureuse ou la relation sexuelle ne pourra se faire que dans certaines conditions. C’est ce que disent ordinairement les femmes, qu’il leur faut des sentiments. Et les hommes qui laissent entendre, bravement, dans les vestiaires ou au coin du zinc, que pour eux un trou est un trou, lorsqu’une femme se présente à eux comme telle, c’est pour la plupart la panique à bord. Ça ne marche qu’avec un certain habillage.

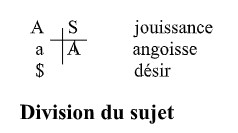

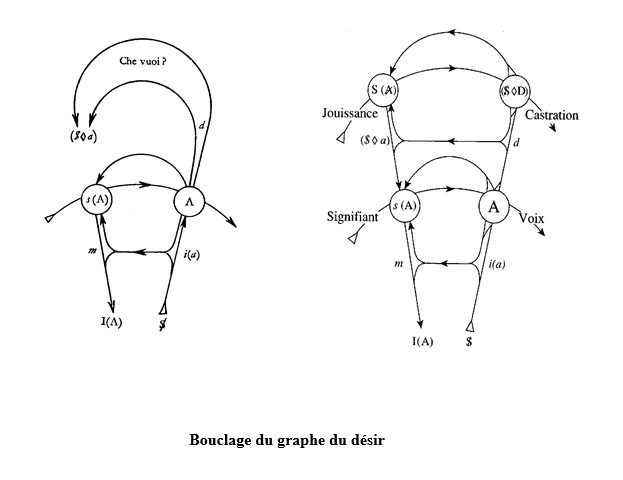

Cet habillage, Lacan le note i(a). L’image telle qu’elle nous revient dans le miroir, c’est-à-dire du lieu de l’Autre. Mais cette image, comme le montre Lacan, dans le schéma optique ou dans le graphe du désir, ne fonctionne pas isolée mais dans des relations structurales et topologiques avec d’autres instances, notamment, ce lieu de l’Autre A et l’idéal du moi I. Pour que le sujet se voie dans le miroir, il faut que son œil soit correctement placé par rapport à cet Idéal du moi, lieu d’où il se voit aimable. Si j’enfile le costume du torero, je ne me reconnaîtrai pas dans le miroir, ou, plus exactement, comme mon i(a) est relativement stabilisée, je me verrai déguisé, puisqu’il n’y a pas, la haut, en ce qui me concerne, « un œil noir qui me regarde. » La patiente de Freud se voit aimable en épouse fidèle (nous n’avons pas les signifiants exacts), c’est la robe qui va avec qui lui permet de se reconnaître et de tenir hors du cadre de l’image la cause de son désir. Elle serait bien incapable d’enfiler celle de Carmen : à peine de l’évoquer, son image s’évanouit et l’objet a envahit le cadre, elle est elle-même ce trou qui cause le désir. Mais pas le sien, celui de l’Autre, qu’il nous faut supposer tellement énigmatique qu’elle n’a pu en faire un fantasme où le reprendre à son compte et trouver place, évidemment à son insu, comme sujet, \$. Ainsi l’angoissé reste appendu entre désir et jouissance à la question : « Que me veut l’Autre ? » C’est ce que Lacan formalise dans le séminaire sur L’angoisse avec le schéma de la division du sujet.

Dans la leçon du 6 mars 1963, il pose en effet, les relations du sujet à l’Autre comme le résultat d’une division de cet Autre A, trésor des signifiants préexistants, par S, sujet à ce stade hypothétique qui a à se constituer au lieu de l’Autre où il est attendu. En A combien de fois S ? Le résultat est une barre sur le A, pas de signifiant dans l’Autre auprès duquel le sujet serait représenté. Mais il y a un reste, corrélatif de cette barre : a. Ce reste est irréductible, n’étant pas un signifiant, il n’est pas divisible par S. C’est à ce rapport impossible : a/S, qu’est équivalent \$, sujet du désir, divisé entre son rapport au signifiant qui le détermine et son rapport à cet objet supposé manquer à son être et que Freud repère sous la forme imaginaire de l’objet perdu. La constitution du sujet se décompose ainsi selon trois étages : le dernier est celui du désir, derrière lequel l’analyse dévoile ce mythique temps premier de la jouissance et impose logiquement, même s’il est élidé concrètement, ce temps intermédiaire de l’angoisse.

Mais qu’est-ce qui va faire que dans certains cas, la distance qui sépare a et \$ (le poinçon du fantasme : <>), s’abolit ou ne peut s’établir, si bien que le sujet se trouve collabé à l’objet cause du désir de l’Autre ? A suivre la logique de la structure, ici, celle du graphe du désir, il semble que l’on puisse avancer l’hypothèse que c’est de ne pouvoir mettre un sens sur ce désir de l’Autre, lequel sens est commandé par le signifiant phallique, qui permet, d’a-grapher l’imaginaire avec le symbolique, de juguler le réel et de faire tenir ensemble, sous le chef de l’Idéal du moi, les différentes instances. « Où et à quel temps, questionne Lacan, dans l’unique leçon du séminaire Les Noms du père, du 20 septembre 1963, à quel temps ce sujet est-il affecté de l’angoisse ? Lacan ne répond pas mais ajoute :« ce dont le sujet est dans l’angoisse affecté, c’est vous ai-je dit, par le désir de l’Autre. Il en est affecté d’une façon que nous devons dire immédiate, non dialectisable et c’est en ceci que l’angoisse est, dans l’affect du sujet, ce qui ne trompe pas. » Ce temps, c’est donc celui où, tout entier pris dans le désir de l’Autre, de façon immédiate et non dialectisable, a ne peut entrer en fonction dans le fantasme. C’est celui qui précède le « bouclage » du graphe du désir.

De ce bouclage, la phobie nous donne une illustration, certes particulière, en tant qu’elle constitue un pas par rapport à l’angoisse, pas qui consiste à substituer à l’objet de l’angoisse un signifiant qui fait peur. Hélène Deutsch en rapporte un exemple[5] tout à fait explicite, commenté par Lacan dans le séminaire d’un Autre à l’autre (leçon du 7 mai 1969). Il s’agit d’un homme qui, vers 7 ans a présenté une phobie des poules. Avant l’éclosion de la phobie, il avait coutume d’aller avec sa mère, fermière, soigner les poules et récolter les œufs. Il pouvait voir comment elle les palpait pour sentir si un œuf était là, prêt à être pondu et il lui demandait, au moment du bain, qu’elle le palpe de la même manière, au niveau du périnée. Ce qui va déclencher la phobie, Hélène Deutsch le repère, c’est qu’un jour, alors qu’il est accroupi, un frère aîné, sensiblement plus âgé et plus fort que lui, le saisit par derrière, l’immobilise en le tenant par les hanches et lui dit : « je suis le coq et toi tu es la poule ». Alors, il se révolte, se défend, se débat en criant : « Je ne veux pas être une poule ». Il dit non. Il y a bien là production d’un sujet du désir dans son rapport à un objet cause, fussent ils articulé sous la forme d’un ne pas être. Lacan commente ainsi ce fait qu’il refuse d’être pour le frère ce qu’il ne lui déplaisait pas d’être de fait avec sa mère : c’est que « là est intéressé le narcissisme, à savoir la rivalité avec le frère, le passage […] à une relation de pouvoir ». Sans doute, l’image de lui-même que lui renvoie désormais la poule, soumise par le coq n’est-elle pas pour lui plaire, mais n’est-ce pas aussi qu’en faisant venir le signifiant poule dans son opposition au signifiant coq, le frère lui fout le phallus avec la dernière brutalité, pour parodier Lacan à propos de Melanie Klein ? [6] Il le sort du cercle vicieux de la poule et de l’œuf pour l’introduire, c’est le cas de le dire, en mimant une sorte de coïtus abrubtus, à la différence des sexes et à la castration. Mais sous une forme, en effet, imaginarisée, insuffisante à faire métaphore et à indiquer à l’enfant sa place de garçon, de coq en puissance, seulement lui permet-elle de dresser le rempart de la phobie devant l’autre pole menaçant, où il pourrait, comme le dit Lacan à propos de Hans, « n’être plus rien, n’être rien de plus que ce quelque chose qui a l’air d’être quelque chose, mais qui en même temps n’est rien, et qui s’appelle une métonymie »[7]. Pour la mère, comme pour le coq, une poule en vaut une autre ! Adulte, il deviendra homosexuel (raison pour laquelle son entourage le pousse à consulter), sur ce mode assez fréquent chez les homosexuels hommes et marqué de sa phobie : rencontrer un semblable pour un combat de coq où il s’agit de savoir qui des deux sera contraint à faire la poule. Où se vérifie que « la structure libidinale, en tant qu’elle est marquée de la fonction narcissique, est ce qui pour nous recouvre et masque la relation à l’objet. »

Profitons de ce rempart pour revenir à ceux de Séville où les femmes légères viennent aguicher les soldats et flirter avec les limites de la ville et de la civilité. Car, comme nous le savons, l’angoisse, et la phobie qui peut s’en constituer en avant-poste, a rapport avec l’espace et plus précisément avec ce point limite au-delà duquel toute référence peut manquer et le sujet être happé dans l’Autre, à moins que ce ne soit l’Autre qui surgisse dans le monde du sujet sous la forme d’une gueule plus ou moins menaçante, crocodile, cheval, chien, ou un bec dans les cas bénins. Ce qui suppose qu’une figure ait pu être mise sur l’énigme du désir de l’Autre. Et la phobie vient ainsi nous renseigner, a contrario, sur ce qui se passe lorsque ce désir reste totalement opaque et laisse le sujet en proie à une angoisse sans arrimage signifiant, même sous une forme minimale. Voici l’exemple d’une femme qui, comme la patiente de Freud, vient consulter pour des crises d’angoisse. Elle s’est décidée après un crise particulièrement forte où elle a cru, elle aussi, devenir folle. Elle a toujours été, dit-elle d’une nature anxieuse, comme sa mère, mais plus encore depuis que son mari s’absente pour des raisons professionnelles. De cette dernière crise, elle ne peut, dans un premier temps pas dire grand-chose, sinon qu’elle marchait en ville, sur une place et qu’elle a été soudain envahie par des bouffées de chaleur; elle s’est mise à trembler, s’est sentie oppressée, avec la sensation de ne plus pouvoir respirer. Elle s’est assise sur un banc et, après de longues minutes, le malaise s’est dissipé. Son médecin a parlé d’agoraphobie, bien qu’elle lui ait dit que l’une des crises avait eu lieu alors qu’elle était seule à son domicile. D’ailleurs, elle ne mettra en place aucune conduite d’évitement, tout au plus, la recherche de signes avant coureurs susceptibles d’annoncer l’imminence d’une crise. Il faudra plusieurs années de travail pour qu’elle puisse cerner progressivement d’un réseau de signifiants, le lieu de son angoisse. Sans entrer trop dans le détail, disons qu’elle va élaborer une problématique oedipienne assez classique avec un fantasme constitué, dont les rejetons apparaissent à travers des fantaisies sexuelles conscientes, sur le mode : se faire posséder par un substitut paternel, avec une connotation masochiste certaine. Pourtant, le ver est dans le fruit, pour prendre une image botanique, ou, pour en prendre une autre dans la mécanique de solides, il y a un point de rupture dans l’édifice. Il est introduit par la mère. En effet, la jeune femme se souvient de son enfance, où son père, voyageur de commerce, était lui-même souvent absent. Et, si sa mère se plaignait parfois de la durée anormale de ces absences, laissant entendre qu’elles avaient peut-être d’autres motifs, c’était pour conclure, avec une certaine tolérance, que les hommes, c’était comme ça, ils avaient plus de besoins que les femmes. Par ailleurs, elle se souvient que son père était un joueur de billard. Les parties se déroulaient, le soir, dans l’arrière salle d’une brasserie et, lorsqu’il en rentrait un peu tard et que la fillette avait pu avoir les échos d’une altercation entre ses parents, c’était pour entendre le lendemain sa mère lui dire avec la même « philosophie » que les hommes, c’était comme ça et que, si on voulait les garder, il fallait un peu leur lâcher la bride. A vrai dire, cette dernière expression n’est pas d’elle, sinon, elle aurait peut-être, pu se constituer une phobie du cheval ! Les allusions maternelles restaient beaucoup plus évasives. Si bien que la fillette avait condensé les deux situations et imaginé que c’est là que se trouvaient ces autres femmes que son père allait voir. On voit comment, par sa tolérance, la mère, d’une part ravalait le phallus symbolique au rang d’instrument, une queue et des boules, dont elle a la maîtrise imaginaire, d’autre part désignait là une brèche possible dans l’interdit porté sur le père : pour être possédée par lui, il suffisait d’être une de celles là ! Seulement, il semblait que ce pas, logique, soit impossible à franchir pour ma patiente. Comme s’il lui manquait là les mots pour le penser, même si elle pourra reconnaître que l’une de ses récentes crises d’angoisse, pendant l’analyse, s’est produite juste après qu’elle fut passée devant une salle de jeux. Or, nous en étions là lorsque je me suis trouvé à prendre connaissance du cas d’Helene Deutsch, évoqué plus haut. D’où j’en suis arrivé à me dire qu’à cette femme, comme à ce petit garçon, il manquait un signifiant pour, en avant de son angoisse, constituer une phobie. Mais lequel ? Il a fallu que je sois plusieurs fois renvoyé à ce cas d’Helene Deutsch, pour soudain avoir une illumination : ce signifiant manquant, -bon sang, mais c’est bien sûr !- C’est le même ! Des poules, voilà ce qu’elles étaient ces femmes jamais explicitement nommées par la mère ! Si bien que cette brèche dans l’interdit oedipien ouvrait en réalité sur un gouffre où elle s’annulait, appelée à être, là aussi, une poule parmi d’autres et non pas La femme du père. Eussent-elles été nommées avec la fureur qui s’impose, par une mère jalouse, ces femmes : des poules, des catins, des pétasses…, alors cette voie lui eût été barrée, mais aurait pu être reconnue sur le mode de la dénégation et le désir maternel sans ambiguïté. Tandis que là, la patiente est renvoyée à ce désir maternel : « quand elle me dit ça, qu’est-ce qu’elle me veut ? » Car, après tout, comme le constatait plus récemment une autre analysante : « Le petit chaperon rouge, c’est tout de même sa mère qui l’envoie dans la gueule du loup ! » Et là, comme le fait remarquer C. Melman[9], dans un article intitule Le nouage borroméen dans la phobie, du côté de l’Autre, la demande est sans limite, on ne sait pas quel est le prix à payer, à la différence de la castration qui est circonscrite. L’Autre n’est plus ce lieu nettoyé de la jouissance, comme le formule Lacan dans D’un Autre à l’autre, lieu auprès duquel un signifiant pourrait représenter le sujet, il re-devient cet Autre primitif, l’irreprésentable même : la Chose.

Ainsi, on voit comment le graphe du désir se détricote : l’impossibilité d’intégrer cette représentation de la femme légère dans le fantasme, \$<>a, et dans l’image spéculaire, i(a), fut-ce le mode de la dénégation (ne pas être une de celles-là), assortie, en s(A), d’un symptôme dans lequel se satisferaient à la fois le désir et l’interdit, amène à contenir cette représentation dans une portion d’espace séparée. Lorsque l’analysante se trouve en contact avec cette portion d’espace, l’objet a surgit, le fantasme est aboli, l’image spéculaire défaille, le moi ne tient plus, le corps s’affaisse, reste la pulsion convertie en angoisse, équivalent de l’orgasme. Il y a là pourtant, me semble-t-il, un problème métapsychologique. Dans son article sur le refoulement (1915), Freud considère l’angoisse comme le signe d’un ratage du refoulement : « Si un refoulement ne réussit pas à empêcher la naissance ou de sensations de déplaisir ou d’angoisse, nous pouvons dire qu’il a échoué, même s’il a atteint son but en ce qui concerne l’élément représentation. »[10]. Le ratage porte donc sur le fait que le refoulement n’a pas réussi à produire une représentation substitutive, suffisamment éloignée de la première, à laquelle l’affect aurait pu se lier. Mais à cette époque, Freud considère que c’est le refoulement qui cause l’angoisse, on sait qu’il modifiera ultérieurement cette conception : « …c’est l’angoisse qui produit le refoulement, non pas, comme nous le pensions, l’inverse… », écrit-il dans les Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse[11], en 1933. Par ailleurs, à cette époque, il n’a pas à sa disposition d’autre mécanisme que le refoulement. Or, si nous revenons à cette patiente, ce qui fait problème, c’est du côté de la représentation de la femme. Problème qui ne lui est pas propre, puisque, à suivre Freud, la femme, l’inconscient ne sait pas ce que c’est, il n’y a pas de représentant de cette représentation, sinon un représentant inadéquat, le phallus en tant qu’elle ne l’a pas. Mais dans le cas présent, il n’y a pas une mais deux représentations séparées : l’une, dans le fantasme où le représentant est en terme de relation de domination/soumission, l’autre, hors fantasme où il y a une signification sans signifiant et qui apparaît au plan imaginaire, dans cette portion d’espace séparé qu’elle ne peut rencontrer qu’à disparaître, au point même où, au plan symbolique, elle ne peut soutenir l’implication logique qui unirait ces deux représentations. Si ce que je dis là se tient, j’en suis conduit à soutenir l’assertion que le processus en jeu, et qui échoue, n’est pas un refoulement mais un déni. Voilà qui expliquerait peut-être la difficulté que nous pouvons rencontrer à remettre cette représentation dans la circulation des signifiants. Et, peut-être aussi, le fait que si les hommes sont, selon Lacan, le sexe faible au regard de la perversion, les femmes sont, déjà aux dires de Freud, plus « sujettes » à l’angoisse.