Marie Christine Laznik* et Catherine Ferron**

La pulsion invocante et l’Autre dans la clinique du bébé

Nous nous sommes beaucoup intéressées au renversement pulsionnel, particulièrement à la pulsion orale, et nous proposons que ce qui est manquant au niveau du bébé qui commence un autisme, c’est la possibilité d’opérer ce renversement, c’est-à-dire de passer d’une position purement passive, se laisser embrasser les pieds, sucer les petits doigts de la main, à la « voie médiane1» (Benveniste) que Lacan prône au Séminaire III2: le « se faire », forme éminemment active de la passivité.

Se faire embrasser le pied en l’offrant, se faire sucer les doigts de la main en allant les mettre volontairement dans la bouche de l’autre. Selon Freud – et Lacan le suit là – cet autre devient proprement le sujet de la pulsion, le bébé se faisant son objet. Avec le surgissement de ce nouveau sujet de la pulsion, la boucle pulsionnelle peut se refermer, et l’on peut parler alors légitimement de la mise en place de la fonction grand Autre.

Avec la pulsion invocante, c’est une torsion supplémentaire que va proposer Alain Didier Weil au séminaire3, où Lacan, sans l’avoir prévenu, l’invite à intervenir sur quelque chose dont il lui avait parlé.

Cette torsion supplémentaire nous intéresse au plus haut point car, en donnant une perspective nouvelle au rôle du bébé dans sa relation à l’autre maternel, puisque chacun va occuper alternativement la place de grand Autre, elle permet d’éclairer des points importants du débat actuel sur l’autisme.

Pour aborder la question de la pulsion invocante, nous allons prendre appui sur un cas clinique. Dorota, est une petite fille franco-brésilienne, que je reçois à deux mois et demi. Elle n’a pas l’ombre d’une intention de regarder qui que ce soit, ni son père ni sa mère et Laznik a beaucoup de difficultés à capter son regard. Quand elle se tient devant le bébé, celle-ci regarde tout ce qui est autour sauf Laznik : il y a un refus complet de communication. Ensuite, quand la mère l’a sur les genoux, Laznik, placée face à elles deux, peut capter parfois son regard, mais pas la mère, même quand à son tour Laznik tient le bébé sur ses genoux. « Elle ne veut pas regarder maman », dit la mère, douloureuse. Nous n’allons pas ici relater le traitement mais donner quelques extraits d’une séance à sept mois, car celle-ci précède l’enregistrement d’un dialogue musical entre mère et fille qui nous semble illustrer au plus près la question de la pulsion invocante. Nous sommes déjà dans une étape du travail où Dorota ne rompt plus le lien avec ses parents.

Dorota est par terre sur le ventre sur un tapis d’éveil. Laznik, assise à côté d’elle parle avec les parents, également assis par terre, un peu plus en arrière. La mère raconte à Laznik comment ils endorment leur fille. Cette dernière essaye d’attirer l’attention de Laznik avec force sourires, elle veut se faire regarder de ces adultes occupés entre eux et elle y arrive.

Laznik: « Mademoiselle, la souriante. Tu vas pouvoir être élue députée des sourires ! Tu es une sourieuse ! »

Le visage souriant de Dorota, qui se tord en arrière, va de l’un à l’autre de ses parents, cherchant à les faire sourire à leur tour. Se faire l’objet de la pulsion de l’autre, pour s’assurer en retour de son plaisir, lui est maintenant vital. Nous avons souvent remarqué cette nécessité chez des bébés sortis de l’autisme. Il y a chez eux, plus que chez d’autres, ce besoin de provoquer une réponse chez l’adulte. Réponse qu’ils connaissent maintenant et qu’ils n’ont de cesse de retrouver.

Mère : « Hier matin, au réveil, nous avons eu une très belle conversation : elle avait des expressions du visage ! Elle bougeait ses sourcils ! Elle parlait en sortant sa petite langue : « nan, nin, nan ». Et elle parlait avec d’autres intonations ! »

Laznik : « Dommage que vous ne l’ayez pas enregistrée ! Trevarthen aurait beaucoup aimé. »

Le bébé montre alors sa langue à chacun de nous trois, nous regardant jusqu’à obtenir des éclats de rire. Il s’agit là du troisième temps de la pulsion, le « se faire regarder ». La réversion pulsionnelle marche à fond. Ici nous pouvons dire qu’elle crochète la jouissance de l’Autre, car cette fonction s’est mise en place4.

La semaine suivante, la mère m’apporte un magnétophone sur lequel elle a enregistré la conversation du lendemain matin de cette séance, où mère et fille alternent dans un dialogue musical.

Pour examiner maintenant les échanges vocaliques que sa mère nous a enregistrées, il nous faut utiliser des outils proposés par Colwyn Trevarthen.

En effet, il a affiné les connaissances sur la protoconversation en démontrant comment, « pour se mouvoir, les voix de l’adulte et du bébé y suivent un mode rythmique, avec une régularité prédictible. Ils peuvent ainsi échanger des sons, des expressions faciales ou des gestes, parfois sur un mode synchronique, le plus souvent en alternant sur un tempo régulier ». Il a découvert que ces modes sont des co-créations du bébé et de l’adulte, chacun étant capable de prévoir avec exactitude ce que l’autre fera5.

Trevarthen lui-même s’appuie sur le concept de narrativité décrit par Daniel Stern. La narrativité se compose de quatre temps : introduction, développement, climax et résolution. Dans l’enregistrement, que la mère de Dorota nous a confié, on entend plusieurs narrations qui se suivent. A l’invocation de sa mère – l’introduction dans le sens de Stern – non seulement Dorota répond et participe, ainsi qu’au développement et au climax, mais elle ne cède pas à la résolution que sa mère essaye d’introduire pour en finir avec cette conversation et pouvoir lui donner son biberon. Elle est à jeun après sa nuit de sommeil. C’est Dorota qui va créer de nouvelles introductions à de nouvelles narrations ; cela n’aura de cesse pendant presque vingt minutes. Elle est assoiffée de pulsion invocante, comme si elle voulait récupérer le temps perdu. Dorota a découvert le crochetage de la jouissance de l’Autre au troisième temps du circuit pulsionnel. Elle veut le répéter et le répéter. Ce besoin est toujours présent chez les bébés qui auparavant avaient montré une pente autistique. Ils leur est nécessaire d’inscrire de multiples fois cette expérience de plaisir intense. 6

Introduction

Mère: aaaoooohhhhhh

Dorota : aah ao

Dorota : ééééé ? (écouteur)

Mère : éééééé (écouteur)

Dorota : là

Mère: là ? là Où là? Ou là7? (En brésilien : Là ? Là ? Là onde?Là onde ?)

Developpement

Dorota : an

Mère : (an?) Hein?

Bonjour! Oui? Tu-as eu de beaux rêves ? Hein ? Tu as bien dormi8? (en Brésilien : Bom dia teve bons sonhos ?

Remarquons qu’il y a au moins 4 interactions sonores du bébé avec sa mère avant que celle-ci ne passe de la pure musicalité à un discours, qui garde néanmoins les aspects musicaux.

Climax

Mère : Tu as bien dormi ? (en brésilien : dormiu bem ?)

Dorota : Da, da, da !…Ta,ta ! …Ou ca ! …Ca..a

mère : T’as rêvé? (en brésilien : Sonhou ?)

Dorota : … oua

Mère : Oui… Oui ?… Oui ? … Tu as rêvé ?… Tu as rêvé? (en brésilien : Sonhou ? Sonhou ?)

Nous entendons là encore la mère faire l’hypothèse du sujet chez son bébé : elle pense que sa petite fille lui répond par l’affirmative à sa question sur les rêves. Et cette hypothèse d’une telle compétence chez Dorota fait exulter le bébé qui donne toute sa voix pour répondre en un long, musical et tonitruant : « Da! Da!….. DADA ! »

Auquel la mère répond par un discret « da da », d’autant que son devoir de mère la ramène sur terre et à la nécessité de donner le biberon à Dorota. La mère veut l’engager vers une résolution.

Résolution

Mère : da, da, da, da, da ! Je commence à avoir faim! Hein? (elle parle à la place du bébé) (en brésilien : tou ficando com fome!)

Dorota : ééééé DA?

Mère: é bé ba! É bé ba! É bé ba! … Mignonnette (En brésilien : lindinha…)

Pour introduire la fin du dialogue, la voix de la mère – en énonçant tendrement « mignonnette » – prolonge les deux dernières syllabes en descendant beaucoup. Cette forme de descente est typique des voix des mères dans le temps de la résolution car elle vise à calmer l’enfant et pouvoir passer à autre chose.

Dorota, comme nous l’avons dit, assoiffée de pulsion invocante, ne l’entend pas de cette oreille, et diverses autres narrations s’ensuivront.

Pulsion invocante

Nous pouvons maintenant reprendre cette question.

Nous n’utiliserons ici que la présentation faite par A. Didier Weil au séminaire de J. Lacan9, présentation à laquelle il n’a pas trouvé à redire – ce dont il ne se privait pas à d’autres occasions. Cette intervention a été publiée 17 ans plus tard dans son livre « Lila et la Lumière de Vermeer » chez Denoël. Mais l’audace des changements de place entre celle de grand Autre et de sujet y disparaît10.

Cette présentation de la pulsion invocante se fait à partir de la question de l’écoute de la musique que nous mettons, dans le premier temps, du côté de la voix de la mère.

Nous traiterons donc de musicalité entre le bébé Dorota et sa mère, avec en plus la présence d’un tiers qui enregistre. Cela peut être un magnétophone, mais le tiers y est déjà présent dans l’intentionnalité de faire entendre l’enregistrement. Alain Didier Weil, lui-même plus tard a parlé de la petite musique de la voix de la mère, mais selon lui, sans faire le lien avec ce renversement de la pulsion invocante qui nous intéresse. D’autre part, « Musicalité » est dans le titre du livre de Trevarthen sur les bébés11, ainsi que dans l’article publié dans ce livre. Grand spécialiste du langage chez le bébé, Trevarthen s’est détourné du terme de « langage » : les recherches des cognitivistes sur l’acquisition du langage avaient tellement peu à voir avec ce dont il s’agissait pour lui – l’installation du sujet bébé dans sa relation à l’autre – qu’il leur a laissé le terme et ne parle plus maintenant que de musicalité entre le bébé et l’autre. Il n’est pas psychanalyste mais sa colère contre ces recherches rappelle celle de Lacan, en 1971, quant il dit que « l’inconscient n’a que faire des divers langages, mathématique, métalangage, langage même au niveau de la biologie12». On parle de langage, dit-il, à tort et à travers. Désormais il parlera de la « lalangue » (en un seul mot) néologisme qui lui est venu d’un lapsus. La lalangue va dans le sens de la clinique des bébés ; nous sommes donc ici dans un dépliage de certaines composantes du champ de « lalangue ».

Premier temps de la pulsion invocante

Alain Didier Weil partait du mélomane qui écoute l’enregistrement d’une musique. Il met l’auditeur du côté du S.

Pour que ce premier temps de la pulsion invocante existe, il faut que la musique de cette invocation trouve un auditeur, nous dit-il. La musique qui va vers l’auditeur, il l’écrit grand A barré A, barre qui ne se comprend que par la suite. Si cette musique touche le sujet, c’est qu’elle le renvoie à quelque chose qui lui manque, ce qu’il indique par le petit « a ». L’auditeur, donc, il l’écrit S.

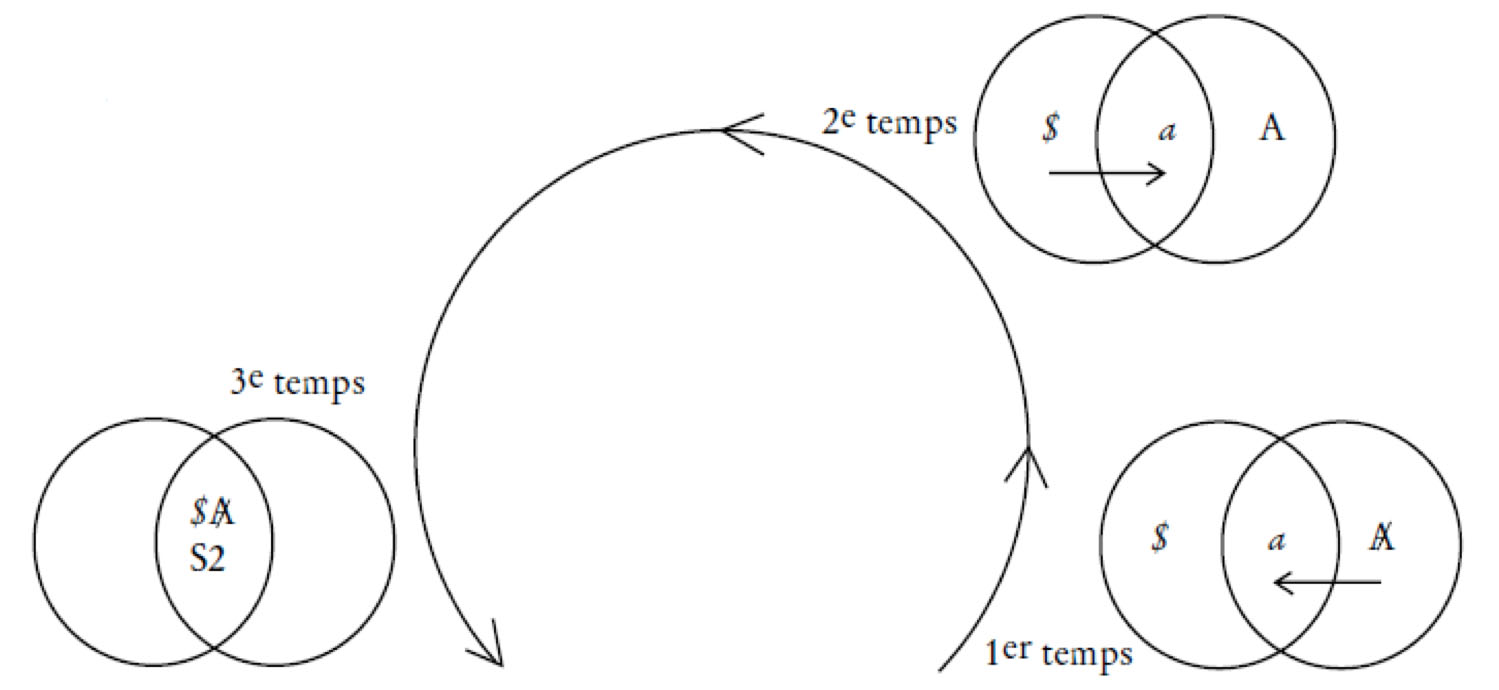

Temps premier pour Alain Didier Weil

Deuxième temps de l’écoute musicale

Alain Didier Weil propose que l’on imagine un temps, qu’il appelle deuxième, mais qui logiquement antécède celui de l’auditeur : celui de la création de la musique par le « musiquant ». Là, c’est ce musiquant – le sujet qui produit la musique – qui est en place de sujet barré. Si rien ne lui manquait il n’aurait pas besoin de la créer, cette musique. Il adresse cette musique à un Autre qu’il suppose pouvoir la recevoir car elle correspondrait à un manque chez lui. Néanmoins il écrit le grand A comme non barré. Cela nous évoque les débuts de l’histoire de la musique dans l’humanité : elle s’adresse à la divinité.

Deuxième temps pour Alain Didier Weil

Relisons maintenant pour le bébé cette proposition d’Alain Didier Weil

Premier temps de la pulsion invocante entre Dorota et sa mère

A sept mois, elle sait quelque chose sur le manque de sa mère car s’il ne lui manquait rien, à cette mère, pourquoi invoquerait-elle sa fille ?

C’est le bébé qui est en place d’Autre auquel le sujet mère S s’adresse. Si Dorota ne répondait toujours pas, elle resterait figée dans la place de grand Autre non barré. C’est ce qui se passe souvent si l’enfant devient autiste, il risque fort de rester pour le parent dans cette place d’instance « grand Autre »13non barré.

Dorota ne savait rien de son manque en tant qu’Autre mais cela lui revient du sujet (sa mère) qui lui en dit quelque chose. Ici, dans ce premier graphe, c’est la mère qui est en place de S

Côté mère Côté bébé qui ne montre pas qu’il écoute

Schéma 1

Dorota se laisse maintenant pousser par le sujet maman, elle reçoit quelque chose de « l’objet a » du manque en écoutant.

Si cette voix l’émeut, c’est bien qu’elle-même est manquante et nous sommes donc autorisés à mettre une barre sur ce grand Autre.

coté mère coté Dorota à 7 mois

Deuxième temps de la pulsion invocante chez le bébé

Maintenant, un retournement pulsionnel, un point de bascule, va avoir lieu : Bébé Dorota va passer de l’autre côté, c’est elle qui non seulement est reconnue comme auditeur, et la voilà assignée en tant que sujet à y répondre : elle écoute.

Pour Alain Didier Weil, le renversement pulsionnel, c’est le changement de place entre l’Autre barré et le sujet barré marqué du manque.

Dorota écoutant :

Quand le bébé est auditeur :

Côté bébé côté mère

La mère raconte qu’il y a eu encore d’autres renversements. Cette musique, musique maternelle qui surgit comme question dans le bébé lui fait répondre musicalement à l’Autre. Le bébé n’est pas seulement écoutant, il est aussi musiquant. Chez les bébés tout venants, cela commence vers 4 ou 5 semaines. Dorota qui a présenté un début de pente vers l’autisme ne le fera qu’à sept mois.

Quand le bébé est musiquant

Côté bébé côté mère

Le bébé devient sujet d’une action adressée à l’Autre, action de reprendre la musique à sa façon. Tous les bébés qui vont bien le font dans les règles. Le bébé musique (fait de la musique), pour reprendre l’expression d’Alain Didier Weil.

Troisième temps de la pulsion invocante chez Alain Didier Weil

C’est en tant que sujet que le bébé a une perspective du manque dans l’Autre. L’hypothèse d’Alain Didier Weil, c’est qu’il y a un moment de jouissance qui a le pouvoir de faire évaporer l’objet. C’est un instant où le manque vient à manquer comme une complétude entrevue entre le sujet et l’Autre.

Le moment de jouissance s’écrit chez Lacan S (A), S étant ici le signifiant de cette jouissance. Selon nous, c’est dans le temps nommé « climax » par Trevarthen que cet instant pourrait exister.

Quand l’admiration de la mère pour sa fille est prépondérante, il y là sublimation de la dimension sexuelle. C’est-à-dire que le jeu de la pulsion sexuelle partielle, entendre//être entendue, laisse place à l’admiration phallique narcissique. N’oublions pas de quoi il s’agit quand nous parlons de dimension sexuelle chez le bébé. En aucun cas il n’est question de la génitalité, celle de la sexualité de l’adulte. Cette dimension, qui se confond souvent avec le terme même de sexualité, n’a rien à faire avec un bébé. Ici, le terme sexualité est utilisé dans un sens beaucoup plus large, celui du bouclage du parcours en trois temps du circuit pulsionnel. De ce point de vue, le bébé qui arrive à se faire voir, ou se faire entendre par l’adulte qui s’en occupe, a permis que le circuit de la pulsion scopique ou de la pulsion invocante se complète. Tout comme le bébé qui se fait « croquer » son petit pied par sa mère. Dans le sens freudien, dans ces trois cas, nous pouvons parler de sexualité du bébé, celle qui lui est nécessaire pour son épanouissement en tant que sujet. Mais il faut que cette expérience soit de courte durée et qu’elle donne place à une « sublimation », où le bébé parade et la mère admire. Lacan parle alors de « parade ». Après avoir dit que la mère enseigne la jouissance à son petit, il ajoute, « elle lui enseigne à parader »14. C’est cela qui permet de ne pas trop « chauffer » du côté de la jouissance.

Revenons à Dorota : nous voyons que c’est le bébé qui d’auditeur devient chanteur tout en cédant ensuite cette place. Ce renversement peut encore s’opérer, d’innombrables fois.

La place de l’Autre, à qui chaque sujet s’adresse, s’échange à chaque fois ainsi que celle du sujet. Ce grand Autre est donc là une fonction.

A la suite de Peirce, tel que présenté par Recanati au séminaire de Lacan15, nous pourrions lire le grand Autre sur ce graphe comme le bouclage d’une fonction qui se met en place entre le petit autre et le sujet, quand il y a réversion. Il n’a pas besoin d’exister,il n’est que résultante d’une fonction.

Nous intéresser aux concepts de ce dernier Lacan, après Peirce et Frege est, pour nous cliniciens de l’autisme, d’une grande utilité. Ils nous permettent d’être analystes sans avoir besoin, pour ce faire, de croire à l’origine uniquement psychogénétique de l’autisme.

Que le grand Autre ne vienne pas là s’y constituer n’a plus à être imputé au seul champ du parent. Les recherches sur les films familiaux indiquent combien ces bébés ne répondent pas aux appels qui leur sont adressés.

D’ailleurs Dorota, à deux mois et demi, quand Laznik la rencontre avec ses parents, ne répond à aucune de leurs invocations, pas plus qu’à celles de l’analyste.

Au lieu de donner une cause à cette situation que l’on observe – cause qui renverrait de nos jours à la dimension du religieux, les religions sur l’autisme – nous proposerons plutôt une métaphore prise, elle aussi, dans cette intervention de Alain Didier Weil au séminaire de Lacan de 1976.

Il s’agit dans Homère des sirènes qui chantent en direction d’Ulysse lequel a pris le soin de se faire attacher au mat, pour ne pas se précipiter dans les flots. Il a aussi bouché les oreilles de ses marins. Eux, n’entendent rien. Ce qui les sauve d’un danger mortel d’engloutissement.

Alain Didier Weil souligne le fait qu’ils n’entendent pas les cris d’Ulysse. Ils n’entendent aucune voix.

Nous vous les proposons comme métaphore de notre bébé qui n’écoute pas. Vous savez d’ailleurs que le diagnostic différentiel avec une surdité est toujours à faire dans le cas de l’autisme.

Ce chant est vécu comme menaçant par ce bébé et il n’a d’autre recours que de désafférenter le pôle perceptif, de se boucher les oreilles en quelque sorte. Cette expérience, le psychanalyste qui reçoit ce bébé l’éprouve tout autant que les parents. Il ne lui répond pas plus, tandis que le bébé d’une mère déprimée ou psychotique, lui, ira s’accrocher assez rapidement au regard et à la voix du psychanalyste. On ne dira jamais assez que ce ne sont pas les mêmes bébés.

Nous pourrions penser que la nécessité de se mettre, tels les marins d’Ulysse, de la cire dans les oreilles, proviendrait de facteurs d’hypersensibilité innés. En particulier, d’hyperacousie. Le père de Dorota, pianiste américain aux USA où ils habitent actuellement, avait lui-même été pris pour sourd quand il était petit. Puis, vers deux ans on s’était aperçu qu’il avait une oreille absolue.

Notes

*Psychanalyste, membre de l’ALI

**Psychanalyste, membre de l’ALI

1 Benveniste E. Problèmes de linguistique générale, Gallimard 1966, chap. 14, p.168-175

2 Lacan J., Le Séminaire, Iivre III, Les Psychoses, leçon du 13 juin 1956

3 Lacan J. Séminaire XIV : L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre, leçon du 21 décembre 1976

4 Quand le bébé ne se contente pas d’écouter et répondre mais essaye de se faire entendre ou regarder, nous pouvons penser que son lien à l’autre (la mère par exemple) permet la constitution d’une fonction que Lacan – dans les derniers séminaires – nomme grand Autre.

5 Trevarthen C.( 2004) :“Intimate contact from birth: How we know one another by touch, voice, and expression in movement”. in, Kate White (ed.). Touch, Attachment and the Body, pp. 1-15. Karnac, London

6 Pour les neuroscientifiques, cela s’entend très bien : le bébé doit répéter cette expérience d’intense plaisir pour que le frayage de ses connexions neuroniques s’inscrive bien et reste donc une voie ouverte. (LTP : long term potentiation de E. Kandel)

7 Ceci montre que cette mère fait la supposition de sujet chez sa fille : elle lui suppose la volonté de lui montrer quelque chose.

8 Ici, le discours de la mère est traduit en français.

9 Lacan J., Séminaire XIV : L’insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre, leçon du 21 décembre 1976.

10 M.C. Laznik a été obligée également de renoncer à plusieurs de ces audaces pour pouvoir être publiée dans la même collection : exigences d’éditeurs pour librairies.

11 C. Trevarthen et St. Malloch (Editors) Communicative Musicalty : exploring the Basis of Human companionship, Oxford Univ. Press New York 2009

12 Lacan J., Séminaire XVIII, 1971, D’un discours qui ne serait pas du semblant, Paris, Seuil.

13 Remarque déjà faite par Charles Melman.

14 Lacan J.acques: Le séminaire livre XVII, L’envers de la psychanalyse (1969-1970), Ed. Seuil, Paris 1991, p. 97

15 Voir texte intégral du séminaire …Ou pire publié par l’Association Lacanienne Internationale à la leçon du 14 juin 1972. Dans les séminaires publiés aux éditions du Seuil les textes des autres intervenants ne s’y trouvent pas.

Discussion

Jean-Marie-Forget — Merci Marie-Christine de la subtilité de ton travail avec les enfants. Il me semble que dans ce que tu amènes, moi, je distinguerais trois dimensions. Le versant de ton travail où tu vas accrocher effectivement les enfants et du côté de la jouissance et dans la restriction de jouissance après coup dans le champ pulsionnel, il y a toujours ton audace, là, qui nous surprend. Et puis deux autres choses qui sont intriquées, il me semble, la manière dont tu articules çà avec le travail d’Alain Didier-Weill, qui là aussi se décomposent en deux choses, il me semble. Une première chose qui touche le rapport à l’objet, à la musique et à la jouissance qu’il évoque, et où son travail absolument remarquable et tout à fait intéressant et c’est vrai que la manière dont quelqu’un, enfin, dans une sorte de surprise de jouissance, il y a cette interrogation à l’égard de l’Autre, et ce renversement-là où la musique viendrait l’interroger, tout ce jeu que tu as souligné qu’on retrouve en clinique dans certaines situations d’émotion de patients. Mais l’autre versant, c’est la question qui n’est pas tout à fait la même parce qu’il me semble que ce temps-là c’est le temps où le sujet est surpris de ce que l’objet – comment dire ? – l’objet vient justement en place de l’évidement pulsionnel et cette jouissance, effectivement, est une jouissance Autre mais ça implique que l’arrachement de l’objet, comme disait Bernard tout à l’heure ou que l’évidement de l’objet soit déjà fait, c’est un temps où effectivement le sujet entend la musique. Alors il me semble qu’il y a quelque chose de délicat au niveau de – et c’est le troisième temps ou le troisième élément qui me semble intriqué – c’est la question à proprement parler de la pulsion invocante. Parce que la pulsion invocante, si on est logique ou si on suit ce que nous enseigne Lacan, la pulsion invocante c’est j’appelle, enfin à partir d’un sujet en devenir bien entendu, c’est dans l’après-coup que cet élément apparaît, c’est « j’appelle», « je suis appelé » et « je me fais appeler ». Alors, ce qui est assez frappant, effectivement, c’est ce passage que tu as aussi évoqué et que reprend Alain Didier-Weil, c’est « j’appelle – je suis entendu ». Alors il me semble que pour être entendu, il faut déjà que la pulsion se soit bouclée autour d’un vide. Alors, c’est ça qui est délicat, il me semble, c’est qu’il y a cette dimension, ces deux temps qui sont différents et il me semble que quand tu évoquais, quand Alain Didier-Weil évoque ce quatrième temps où il pose les choses dans des temps différents, il me semble que ça fait plutôt référence à un temps antérieur, c’est-à-dire qu’au fond la pulsion, il s’agit, si on est logique aussi avec ce que nous évoque Lacan, ça part du sujet même si c’est dans un effet d’après-coup et qu’effectivement il me semble que même quand Freud évoque la question de la pulsion, ou que Lacan le reprend, notamment Freud quand il l’évoque initialement, il parle d’un temps, et que ce soit au niveau de la pulsion scopique ou au niveau du sadisme-masochisme, il reprend un temps intermédiaire, un temps préalable, je veux dire, et il me semble que le temps préalable c’est ce qu’il évoque aussi quand il dit que la mère, elle apprend à parler à l’être parlant, il y a cette sorte d’initiative qui vient de la mère, qui est incontestable mais le moment où on parle de la pulsion c’est le moment où dans l’après-coup il y a cette initiative du sujet qui est cautionnée au troisième temps par l’Autre. Il me semble qu’il y a quelque chose de tout à fait à la fois juste et puis compliqué parce qu’il me semble qu’il y a cette logique du temps qui est quelque chose tout à fait important à respecter et à partir du je ??29’57, même si c’est dans le silence d’une certaine manière. Et puis, il y a un point quand même que je voudrais aussi vous proposer parce que ça me semble quelque chose d’intéressant, c’est aussi quand même la particularité au niveau de la pulsion invocante qui est que l’adresse, elle se fait, alors évidemment le sujet va y chercher, dans la structure langagière de l’Autre, un évidement à son insu, enfin sans savoir qu’il va le chercher mais, enfin, pour qu’il aille le chercher, il faut bien qu’elle soit déjà là, c’est aussi la difficulté quand on reprend ça par rapport au Graphe, c’est que si on suit le Graphe, la première inscription du grand Autre dans le Graphe c’est grand A, alors qu’au fond il faut que le grand A il soit déjà barré pour que le sujet suppose qu’il aille chercher quelque chose du côté de la structure langagière. Et alors ce qui me semble intéressant c’est quand même cette pulsion d’invocation qui part du sujet dans cet effet d’après-coup, elle s’adresse au corps, et on revient à la question du corps, effectivement, au corps de l’Autre, enfin à l’Autre qui est structuré, enfin qui a une structure langagière en place, et elle s’adresse au fond à l’oreille de l’Autre, bien entendu, de fait, enfin l’Autre est éprouvé dans son oreille ou la mère se trouve sollicitée par son oreille et elle va répondre par sa bouche. Or là il y a quelque chose d’une traversée du corps, qui me semble un peu différente que ce qu’on rencontre dans les autres pulsions, encore qu’au niveau de la pulsion motrice on trouve quelque chose d’analogue, mais il y a cette traversée du corps de l’Autre, ce qui fait qu’en même temps il y a quelque chose de très particulier dans cette pulsion, à la fois il y a cet évidement de l’objet et qui est incontestable, cet arrachement de l’objet, comme l’évoquait Bernard tout à l’heure, et puis le fait que cette traversée du corps de l’Autre c’est la traversée de ce qui fait la structure et la métaphore de l’Autre, parce qu’au fond du côté de l’oreille ça vient du côté, comme le soulignait d’ailleurs les remarques de Didier-Weill que tu reprenais, c’est S de grand A barré, bien entendu le sujet va s’adresser à un Autre qui est barré, c’est un S de grand A barré, c’est un refoulement…

M.-Ch. Laznik — Sauf s’il ne répond pas.

J.-M. Forget — Sauf s’il ne répond pas, bien entendu. Mais c’est en ça, si tu veux, que je distingue la clinique dont tu nous fais part et puis la structuration de la pulsion. Et donc il s’adresse effectivement à cet Autre barré qui va répondre par une phonétisation de sa structure langagière et qu’au fond on a, à ce moment-là, au fond dans cette identification, comme je l’évoquais tout à l’heure, transitive qui joue dans le bouclage de la pulsion, à la fois l’évidement de l’objet et l’identification en résonance à la structure métaphorique de l’Autre. Donc, cette pulsion, elle a une particularité, c’est-à-dire qu’à la fois elle met en place l’évidement d’un objet, l’objet voix, et en même temps ça s’articule à ce qui fait la structure langagière du corps de l’Autre et ce qui fait tenir le corps de l’autre et la parole de l’Autre. Et c’est deux éléments qui sont conjoints et qui me semblent, comme la pulsion motrice, des pulsions qui articulent l’objet et la structure langagière d’une manière tout à fait spécifique, particulière. Enfin, c’est une hypothèse que je proposais aussi. Voilà.

M.-Ch. Laznik — Alors, je trouve très intéressant : tu nous ramènes Freud. Pour moi, c’était beaucoup plus facile de penser comme tu penses, c’est-à-dire les trois temps de la pulsion : comme position d’action, la deuxième position, plus réflexive, et la troisième le se faire que tu as rappelé, c’est-à-dire que ça s’adresse à un autre qui est proprement le sujet de la pulsion et c’est là que ça se boucle. Ce n’est comme ça qu’il le montre là. Je crois que c’est aussi parce qu’il est parti de l’histoire du mélomane et le mélomane il est quelque part tout seul à écouter sa musique chez lui ; ce qui ne lui facilitait pas la tâche. Il a été très content quand je lui ai présenté ça, et du coup dans un livre récent qui est sorti dans son œuvre, il a demandé qu’il y ait un chapitre là-dessus. Ce qui est drôle d’ailleurs c’est qu’il n’en tirait pas les conséquences parce que la petite voix de la mère il a écrit des années après là-dessus, mais il ne l’a pas appliquée à ça qui permet de revenir aux trois temps de la pulsion tel qu’on le comprend dans le séminaire XI que tu rappelles. Peut-être le seul delta que j’aurais avec toi, c’est quand tu dis parole et structure langagière. Ce que je crois qu’il introduit grâce à l’écoute de la musique, c’est la question du la lalangue sans le savoir, c’est-à-dire quelque chose qui est dans un en-deça, on voit à quel moment la mère lui demande « est-ce que tu as fait de beaux rêves ? ». Il y a quelque chose qui se joue dans le « la lalangue » signifiant entre eux dans un en-deça de la parole articulée. Et je crois que ça c’est très important et peut-être que ça se joue aussi beaucoup en séance, quand on est derrière le divan et qu’on ne se rend pas compte qi on se mettait à s’enregistrer, peut-être qu’on entendrait des « Ah, humm aah » et qu’on soutient peut-être sans le savoir beaucoup plus notre analysant d’un « la lalangue ». Lacan avait des expressions comme ça, des respirations tout d’un coup, il y avait toute une production sonore, la lalangue qui permet à l’analysant de dépasser certaines choses. Et je crois que c’est ça qui est intéressant dans l’apport qu’il nous fait ici par le biais de la musique aussi. Voilà.

Je dois dire aussi que comme personnellement je suis nulle en poésie, et que ça me manque, c’est les bébés quand ils dialoguent comme ça dans cette espèce de musicalité avec leur mère, qui m’amènent la dimension poétique de la semaine.

Pierre Coërchon — Juste une question sur la structure topologique de la mise en place de ce lieu Autre, là, à ce moment-là du retournement, juste pour repérer que, là, il s’agit d’un retournement qui est un petit peu différent du retournement que Lacan manie topologiquement dans L’insu…

M.-Ch. Laznik — Il est beaucoup plus primitif, je dirai, beaucoup plus primitif, on est dans un en-deça de dix ans avant.

P. Coërchon — Mais aussi peut-être, comme l’évoquait Jean-Marie Forget, en-deça aussi de l’acquisition de la langue, en deux mots.

M.-Ch. Laznik — Ah oui ! Tu as tout à fait raison.

P. Coërchon — Et plus près du réel de la structure du grand Autre dans sa structure de retournement même. C’est-à-dire que, là, il y a quand même une figure structurale, topologique, qu’on a déjà évoquée ce matin, qui est la bouteille de Klein, où on a cet effet de retournement, sans coupure. C’est-à-dire que pour obtenir, pour avoir accès à la structure du retournement dans le tore, il faut un trou ou une coupure, tandis que là on a un jeu de renversement des places, entre la mère et l’enfant, à partir de l’objet voix et des orifices du corps, la bouche, les oreilles, les yeux, on a un retournement sans coupure, d’ailleurs qui s’excite, qui peut s’intensifier dans une espèce d’excitation qui peut aussi ne pas trouver son terme.

M.-Ch. Laznik — C’est le morceau que j’avais sauté. Quand la maman apaise, parce que le rôle de la mère c’est de baisser cette excitation après le « oh oh oh », la mère abaisse parce qu’il faut qu’elle donne, ça s’appelle résolution, il faut qu’elle donne à manger à son bébé. Son boulot, c’est de baisser. Elle baisse toujours après le climax.

P. Coërchon — Donc, il faut une coupure quelque-part dans une surface finalement qui topologiquement manie le retournement sans coupure. Elle va être obligée d’introduire une coupure.

M.-Ch. Laznik — Elles le font toutes. Résolution.

P. Coerchon – Ce qui laisse entendre que la pulsion, peut-être, correspondrait plus à la structure de la bouteille de klein.

M.-Ch. Laznik — Tu vois, regarde, on voit la voix de la mère, comment elle baisse jusqu’en bas là-bas à droite, même sans l’écouter. (Je ne sais plus comment le redéclencher.) Mais on voit comment ça baisse là. Elle va baisser parce que, son truc, elle sait qu’il faut qu’elle arrête ça. Il faut qu’elle l’arrête ; c’est son rôle de mère.

Bernard Vandermersch — Je suis intrigué par le timbre de la musicalité des voix d’enfants. Il m’arrive d’aller sur des plages où il y a des gens de diverses nationalités, et tout d’un coup j’entends une voix de gamine et je me dis « Mais c’est ma petite fille ! » Et fait, non, c’est une allemande, c’est une anglaise, c’est… Et il y a une espèce de musicalité qui est détachée de la langue elle-même. Et cette musicalité va tomber à un moment donné, c’est-à-dire que chaque adulte va avoir son timbre, sa voix, parfaitement reconnaissable. Bien sûr, on a de quoi reconnaître de … mais tout de même il y a une espèce de… d’abord, les bébés, ça parle d’une certaine façon, puis ça parle d’une autre façon. Est-ce que tu as une hypothèse ?

M.-Ch. Laznik — Alors, là, tu abordes quelque chose de très important, c’est des études qui ont été faites depuis la fin des années soixante-dix jusqu’à trente ans, pendant trente ans, sur ce qu’on appelle le mamanais. Et ils se sont tous surpris à découvrir que les caractéristiques du mamanais, il y avait un certain nombre d’universaux, et en particulier que les diphtongues qui montent, même dans les langues où il n’y a pas de diphtongues, en mamanais qui est la langue dans laquelle l’adulte s’adresse au bébé, il y a des diphtongues. Il y a des hauts, des montées et des descentes, liées à « sidération et lumière ». D’ailleurs, mais on n’a pas le temps d’en parler ici. Et ça se trouve dans toutes les langues, même les langues qui n’ont pas de diphtongues. La simplification des énoncés, la répétition des énoncés, ça fait effectivement un truc très intéressant. Et moi quand je reçois des bébés qui ne parlent pas français, qui n’ont jamais entendu le français, les parents sont très surpris parce que quand je m’adresse en mamanais à eux ils sont extrêmement intéressés. Et ça il y a un moment où ça chute, tu as tout à fait raison, ce n’est plus nécessaire, la langue est inscrite, et cette nécessité ne se fait plus, n’est plus présente comme ça, pour les enfants qui vont bien.

Jean-Pierre Rossfelder — J’ai été très attrapé, là, par cet exposé et la discussion. Et je voudrais simplement faire remarquer – parce que je suis chargé de commenter la leçon X où il est question de poésie et de la lalangue. Et je remarque à quel point, bien que ce soit une intervention d’Alain Didier-Weill, le séminaire est structuré d’une façon incroyable. C’est-à-dire que tout ce que vous venez de dire, là, je le retrouve dans la leçon X. J’ai eu beaucoup de mal à entrer dans ce séminaire, c’est seulement après la troisième lecture que j’ai commencé à attraper quelque-chose, et il y a une structure du séminaire qui est incroyable. Vraiment incroyable. J’espère, enfin tout ce que vous venez de dire me fait dire qu’il faudrait que je ré-écrive tout ce que j’ai préparé pour demain mais… Mais c’est vraiment incroyable à quel point ce séminaire est serré et attrape quelque-chose de…, essaye d’attraper quelque-chose d’essentiel.