Marc Darmon – Cette année, nous avons mis au programme du Séminaire d’été deux séminaires : l’avant-dernier, qui est Le Moment de conclure et le premier, le séminaire sur Les Écrits techniques de Freud. En effet, après un cycle de Séminaires d’été dans l’ordre chronologique, un cycle qui s’est terminé par quelques années consacrées à la topologie du nœud borroméen, cette fin de cycle nous permettait de renouer avec le tout premier séminaire pour en renouveler la lecture, c’est le pari de ce Séminaire d’été aujourd’hui de renouveler la lecture à partir de notre étude de la topologie et à partir des questions par rapport à l’analyse que nous nous posons aujourd’hui. En cela, nous proposons de faire une étude comme Lacan le proposait dans la leçon III du séminaire Les Écrits techniques de Freud. Il se proposait d’étudier le cheminement de la théorie de la pratique psychanalytique, à la manière d’une analyse de l’analyse elle-même. C’est la fin de la troisième leçon des Écrits techniques, enfin c’est arbitrairement qu’on dit troisième leçon, parce que comme vous savez, nous avons une leçon du 18 novembre, puis il nous manque trois autres leçons et la leçon II est en fait la quatrième ou la cinquième. Donc, dans cette leçon III, à la fin, Lacan propose ce programme d’analyser l’analyse elle-même pour poser les questions qui sont les nôtres, enfin qui étaient les siennes, celles des analystes de l’époque et qui sont aujourd’hui les nôtres et qui sont forcément différentes. Donc, je vous propose de faire cette tentative avec moi et de reprendre la lecture du séminaire I en n’oubliant pas tout ce que nous avons fait depuis.

Alors, la première phrase du séminaire I, c’est une ouverture assez spectaculaire puisque Lacan fait référence au maître zen. Il nous dit que la recherche de sens a déjà été pratiquée, par exemple par certains maîtres bouddhistes avec la technique zen.

« Le maître interrompt le silence par n’importe quoi, un sarcasme ou un coup de pied. Il appartient aux élèves eux-mêmes de chercher la réponse à leurs propres questions, dans l’étude des textes. Le maître n’enseigne pas ex cathedra une science toute faite mais il apporte cette réponse quand les élèves sont sur le point de la trouver.

Cet enseignement est un refus de tout système. Il découvre une pensée en cours de mouvement, mais néanmoins prête au système, car elle est obligée de présenter une certaine face dogmatique. »

D’emblée Lacan assume cette position de maître, à la lecture du séminaire I, on voit bien comment les collègues qui assistaient à ce séminaire le considéraient comme un maître, déjà. Mais c’est un maître qui ne donne, dit-il, la réponse aux questions des élèves que lorsque ceux-ci sont sur le point de la trouver. C’est un maître qui se refuse à tout système, c’est un maître qui répond par un coup de pied quand on lui pose une question, c’est un maître tout à fait singulier. C’est un maître comme dans le bouddhisme zen, qui accompagne ses élèves dans la recherche du sens. On voit bien comment Lacan rapproche ici la psychanalyse de cette pratique et comment cette position de maître qui se déplace lui-même, c’est-à-dire qui ne reste pas fixé dans une position de professeur qui délivrerait des connaissances ex cathedra, c’est la position de l’analyste.

Il apporte cette réponse quand ses élèves sont sur le point de la trouver… Et on peut se demander pourquoi apporte-t-il la réponse, puisqu’il pourrait laisser les élèves découvrir la réponse tout seuls s’ils sont sur le point de la trouver. Eh bien, on pourrait dire que c’est pour faire travailler, c’est pour faire travailler – c’est-à-dire, que s’il n’apportait pas la réponse au point où les élèves seraient susceptibles de la découvrir, il ne garderait plus cette position de sujet supposé savoir et de sujet supposé savoir dans le transfert. C’est-à-dire nous avons là un premier enseignement technique, c’est-à-dire sur le moment de dire ni trop tôt ni trop tard, dit Lacan, à la fin d’une de ces leçons. Il parle de l’analyse didactique qui doit aboutir à former des analystes aptes au dialogue analytique, c’est-à-dire à intervenir ni trop tôt ni trop tard. S’ils interviennent trop tôt, ils ont affaire à une résistance qui rendrait sourd à cette réponse, s’ils interviennent trop tard, le sujet supposé savoir chuterait dans une redite. Donc voilà, c’est une indication.

Cette recherche du sens par laquelle Lacan définit l’analyse, c’est une définition de l’analyse, la recherche du sens, si l’on se réfère à nos études des derniers séminaires de Lacan, il y a de quoi étonner. Est-ce que l’analyse c’est simplement la recherche du sens ? On sait depuis Les non-dupes errent, R.S.I., etc., qu’on ne peut en rester là. Et nous avons discuté sur l’ab-sens, le non-sens, c’est-à-dire que l’analyse débouche sur une mise au jour d’éléments littéraux au-delà du sens puisque c’est la face réelle de ce dont on est empêtré (cf. Le Moment de conclure). Mais il est certain que la psychanalyse se présentait à cette date, en 1953, comme une recherche du sens et d’une mise au jour de l’histoire du sujet d’une façon la plus complète possible, c’est-à-dire, dit Lacan dans ces trois premières leçons, que Freud n’a jamais renoncé à concevoir le travail de l’analyse comme le fait de retrouver des parties de l’histoire refoulée, des souvenirs pénibles, dont le sujet s’est défendu puisqu’ils étaient pénibles, mais de s’en défendre ne les empêchait pas de revenir, donc, la défense a fait place au refoulement et à la formation du symptôme, d’où l’idée de retrouver ces souvenirs refoulés pour guérir le symptôme. Lacan insiste pour nous dire que Freud n’en a jamais démordu de cette idée. Et l’on sait son acharnement à faire retrouver par l’Homme aux loups le souvenir de la scène primitive, mais il y a maints exemples où la recherche du souvenir oublié et refoulé est ce qui guide la démarche analytique. Lacan nous dit que c’est en apparence que cela prend le sens d’une recherche du passé. C’est en apparence, puisque ce qui compte n’est pas la reviviscence de ces souvenirs refoulés, mais de les reconstituer, quitte à en passer par une reconstruction. Ce qui est important ce n’est pas de revivre ces souvenirs pénibles dans une sorte d’abréaction mais de les inscrire dans une histoire constituée aujourd’hui. Il ne s’agit pas de retrouver des souvenirs pour les revivre mais, dit-il, de réécrire l’histoire.

On voit que cette remarque de Lacan et ce développement au sujet de ce que Freud faisait, posent la question du temps dans l’analyse. Question que Lacan reprend dans Le Moment de conclure et dans le séminaire suivant, La Topologie et le temps. Dans la première leçon du Moment de conclure, il dit que la psychanalyse est une pratique de bavardage, ce n’est pas très gentil, c’est un peu ce que nous entendons comme préjugé commun sur l’analyste, mais pratique de bavardage parce que ça crache, ça postillonne, c’est-à-dire qu’il y a un côté matériel – ce qui est craché – donc ça pose la question du rapport au Réel. C’est une pratique de bavardage mais elle dit quelque chose. Pour dire il faut du temps, c’est-à-dire que l’acte de dire fait intervenir le temps. Et la question du temps est contenue dans le titre même du séminaire Le Moment de conclure puisque ce titre se réfère à l’histoire des prisonniers, il y a l’instant de voir, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Alors bien entendu, on ne peut s’empêcher de penser, dans ce moment de conclure, à la fin d’un enseignement, puisque nous en arrivions au dernier séminaire de Lacan. Mais, ce moment de conclure et de cette face temporelle du dire qui inscrit ce bavardage dans le Réel, nous laisse envisager une autre conception du temps que celle du temps chronologique de l’horloge. C’est une conception du temps qui se rapproche de ce que Kojève avait lu chez Hegel, c’est-à-dire non pas un temps qui va du passé au présent et au futur mais un temps qui part du futur, qui va dans le passé avant d’atteindre le présent. L’analyse nous met en présence, si j’ose dire, d’un temps proprement humain, qui ne se confond pas avec le temps chronologique, puisqu’il part du futur pour réinscrire le passé dans l’histoire, aujourd’hui, au présent. C’est une conception qui est en arrière-fond dans tous les séminaires de Lacan lorsqu’il est question du temps mais qui se précise à la fin de son enseignement où il explique ce qu’est le temps quand il est pris par la topologie.

Il y a une question qui est importante chez Lacan et qui se trouve abordée dans les premiers séminaires de 53 et dans la première leçon du Moment de conclure, c’est le rapport de l’analyste à la science. Rapport singulier, dit-il dans le séminaire sur Les Écrits techniques de Freud, rapport singulier puisque cette recherche du sens que Freud retrouvait par exemple dans les rêves, cette recherche du sens apparaissait pour les scientifiques de son époque comme un archaïsme, une superstition, c’est-à-dire que Freud retrouvait là, imaginairement, les clés des rêves, les rêves prémonitoires, etc., dont se moquaient les scientistes de l’époque, si bien qu’ils laissaient en friche tout un pan de l’activité humaine. Et voilà que Freud dans ce champ laissé en friche, par sa recherche du sens, conquerrait ce champ pour la raison. Donc position singulière de la psychanalyse par rapport aux sciences, dès sa naissance, position singulière aussi parce que Freud y occupait une place singulière, à la fois inventant la psychanalyse et en définissant sa méthode dans le même temps où il avançait en fonction des difficultés et des découvertes qu’il faisait, adaptant sa méthode à ce qu’il recherchait – cette recherche qui incluait une étude du sujet lui-même, ne pouvait éviter de faire de Freud un sujet inclus… un sujet inclus dans le champ qu’il découvrait. Ça, ce n’était pas du tout habituel chez les scientistes, où il fallait justement purifier le champ d’investigation de toute subjectivité. Freud a compris que s’il voulait avancer sur un chemin de vérité dans ce nouveau domaine en friche, il fallait qu’il s’analyse lui-même. Donc position singulière par rapport à la science de la psychanalyse dès sa naissance : il s’agissait de retrouver une histoire singulière du sujet, l’expérimentateur était inclus dans le champ de l’expérience et l’expérience de Freud lui-même était in-reproductible, c’est-à-dire, ce qui définissait la science, c’est que l’expérience pouvait se reproduire, or les conditions dans lesquelles Freud faisait sa découverte et avançait n’étaient pas reproductibles. C’est-à-dire, le fait d’être le premier, ce n’est pas reproductible. Ça c’est dans le sens des Écrits techniques.

Alors dans Le Moment de conclure, Lacan commence en reposant la question de la scientificité de l’analyse, en disant que la psychanalyse n’est pas une science du tout, comme l’a abondamment montré Karl Popper. C’est une pratique de bavardage mais elle dit quelque chose. Dans la même leçon du Moment de conclure, Lacan nous dit que la science est un fantasme dont on n’est pas prêt de se réveiller. Alors, voilà des propos choquants. D’autant plus qu’il dit quelque part dans cette première leçon, qu’il y a équivalence entre la théorie créationniste et la théorie évolutionniste en biologie, puisque ce sont des hypothèses. Mais il ne fait là qu’appliquer le critère de démarcation de Karl Popper. Que nous dit-il ? Karl Popper consacre tout un article pour son critère de démarcation qui doit distinguer les sciences vraies des non-sciences. Il nous explique qu’il a eu cette idée, c’est-à-dire les sciences vraies seraient des sciences qui proposeraient des tests de « falsificabilité », c’est-à-dire des expériences qui viendraient non pas confirmer mais réfuter la théorie. Si une théorie est capable de proposer des tests où elle s’avèrerait réfutable, elle peut être une science. Karl Popper a eu cette idée en lisant La Traumdeutung et il argumente à partir de la théorie de Freud, le rêve comme réalisation d’un désir et sur le chapitre de La Traumdeutung consacré au rêve d’angoisse, c’est-à-dire comment la théorie selon laquelle le rêve serait une réalisation du désir serait valable dans le cas des rêves d’angoisse. Et il dit que Freud s’arrange pour formuler des hypothèses permettant de montrer que même dans le cas des rêves d’angoisse, sa théorie du rêve comme réalisation d’un désir est valable. Donc il n’y a pas de contre-exemple permettant de falsifier cette théorie et donc ce n’est pas une science.

Ce n’est pas une science, dit Lacan, parce que la psychanalyse est irréfutable. Alors dans cette phrase de la première leçon du Moment de conclure, on voit bien comment Lacan change le poids de cette expression irréfutable en faisant de ce qui est pour Karl Popper une faiblesse, en en faisant une force. Karl Popper lui-même, n’était pas contre la psychanalyse, il reconnait dans le même article que sur le plan personnel il adhère lui-même aux analyses de Freud. Il considère que la Traumdeutung est une grande découverte de la pensée humaine, seulement ce n’est pas une science. En parlant de la théorie évolutionniste comparée à la croyance créationniste, Lacan ne fait que souligner la faiblesse, mais c’est la faiblesse et la force des théories scientifiques, c’est-à-dire qu’elles ne sont que des hypothèses, des hypothèses qui se vérifient un certain temps, jusqu’à être falsifiées… et puis on peut passer à une autre hypothèse.

Il y a une autre coïncidence dans ces premières leçons, ce n’est pas une coïncidence, c’est un fil. En ce qui concerne le rapport du Symbolique et du Réel, dans les premières leçons des Écrits Techniques, cela arrive dans une réflexion autour des concepts psychanalytiques. Lacan se pose la question : qu’est-ce que les analystes mettent derrière les concepts psychanalytiques qu’ils emploient et qui fait en quelque sorte une langue commune ? C’était la situation de la psychanalyse en 1953, qu’en est-il aujourd’hui ? Ce qui faisait lien en quelque sorte entre analystes, c’était un certain nombre de principes, de méthodes sur lesquelles tout le monde s’accordait, on faisait partie du groupe des analystes ou en n’en faisait pas partie selon qu’on respectait un certain nombre de critères : le nombre de séances par semaine, la durée des séances et puis, ce qu’on partageait, une langue commune. Mais, disait Lacan, qu’est-ce que chacun mettait derrière ces concepts : Inconscient, Surmoi, etc. ? C’était la plus grande diversité et les plus grandes contradictions entre cette langue commune et ce que les analystes y mettaient, Il nous dit qu’il y a autant de distance entre les actes et les comportements d’un analysant et ce qu’il nous dit, qu’entre notre pratique et la théorie par laquelle nous en rendons compte. Il y a la plus grande distance, certainement y compris chez Freud, où cette distance est la plus petite possible. Il y a une distance entre notre pratique et la théorie par laquelle nous en rendons compte, il y a aussi, dit-il, la plus petite distance, en même temps, c’est-à-dire que la théorie que nous avons dans la tête, d’une façon consciente ou à notre insu, guide notre pratique. Nous sommes dans cette situation paradoxale de ne pouvoir rendre compte avec vérité de notre pratique et de notre technique par la théorie alors que la théorie que nous adoptons n’est pas sans effet à notre insu sur la pratique que nous exerçons. Dans ces considérations, Lacan est amené à réfléchir sur la question du concept. Il nous dit que le concept n’est pas figé, qu’il vient répondre à un moment donné à une question du moment, qu’il s’agit d’un instrument qui nous permet de découper comme un bon cuisinier découpe la volaille en trouvant les jointures. En quelque sorte, les concepts servent à découper dans notre pratique, dans notre expérience, aux bons endroits de moindre résistance. Et il part dans une considération sur la création du concept, à partir de la langue naturelle qui est, dit-il, un mauvais langage. C’est un mauvais langage pour forger un concept. Il nous parle par exemple de la phlogistique, phlóx (φλόξ) c’est la flamme, le phlogiston, étant cette substance fluide, inodore, incolore et sans saveur qui rendait compte du caractère combustible de certaines matières, c’est-à-dire que si une matière est inflammable, c’est à cause de la phlogistique, à cause de la flamme qu’elle contient, qu’elle contiendrait. Voilà un exemple du mauvais langage et Lavoisier a montré qu’un corps est dit combustible non pas parce qu’il contenait du phlogiston mais parce qu’il était susceptible de se combiner avec de l’oxygène pour dégager une flamme.

Il se trouve que dans la quatrième leçon du Moment de conclure, Lacan reprend cette question du mauvais langage. Il venait de sortir un livre auquel il fait allusion, de Paul Henri, intitulé Le mauvais outil. Et dans ce livre Paul Henri fait allusion à l’enseignement de Lacan, d’une façon très proche, mais j’en parlerai quand on abordera la quatrième leçon du Moment de conclure.

Je vais conclure là-dessus. Dans la première leçon du Moment de conclure, à propos du bavardage, Lacan revient sur la conception freudienne du langage en parlant de la Crachose, la Crachose freudienne.

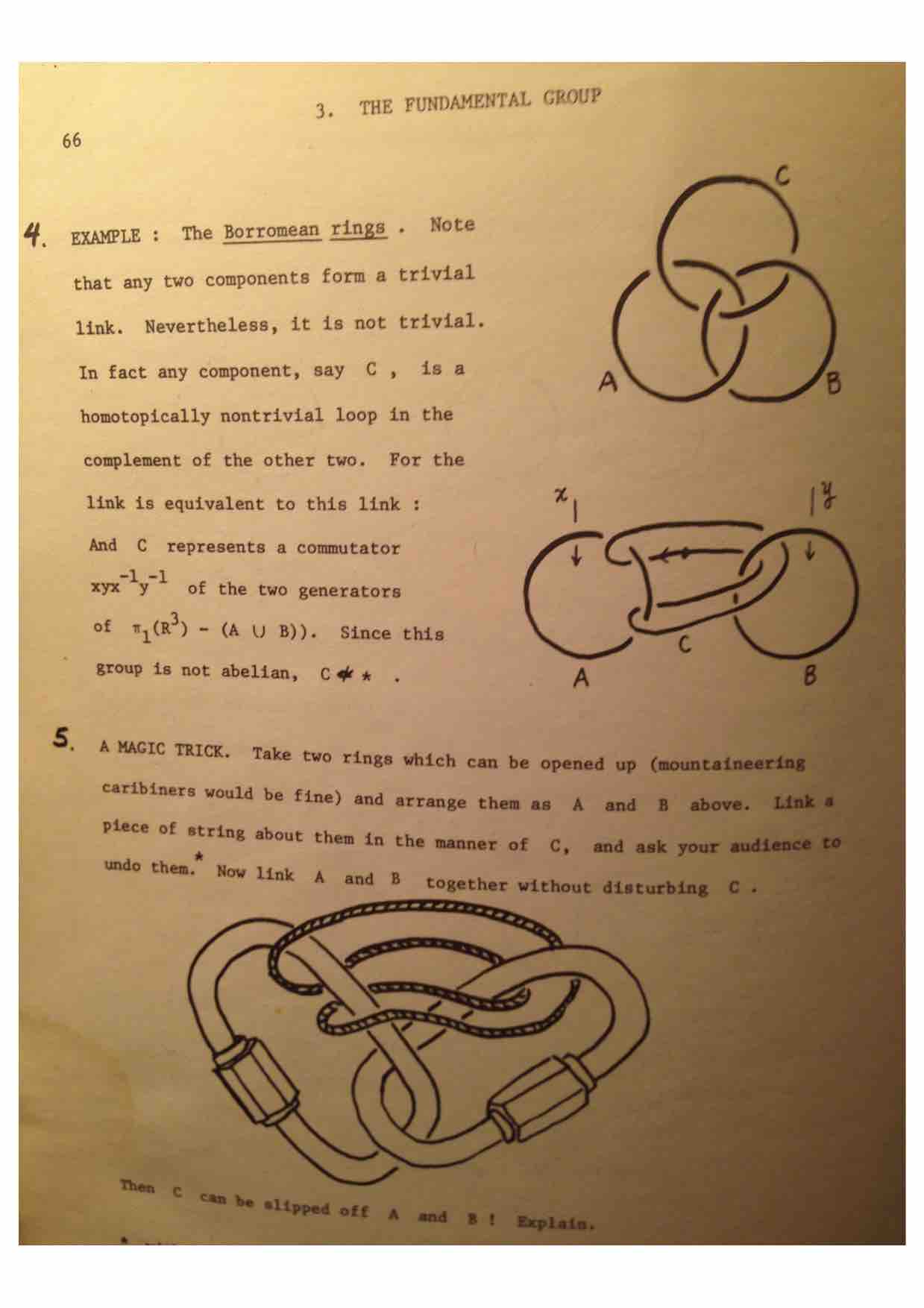

Lacan nous dit qu’il a reçu un livre, un livre de topologie Knots and links, de Dale Rolfsen, dans cette première leçon du Moment de conclure, et dans ce livre – un livre de mathématique sur la théorie des nœuds – il y a un exercice qui est proposé sur le nœud borroméen.

Voilà un nœud borroméen, qui prend cette forme que vous connaissez bien, où l’élément intermédiaire en forme d’oreille ou de banane vient relier les deux éléments extrêmes. Il s’agit de faire le tour de magie (magic trick) suivant en réalisant cette figure, en réalisant ce nœud, avec deux mousquetons, deux mousquetons d’alpiniste. Le tour consiste à relier ces deux mousquetons, c’est-à-dire à relier les deux ronds extrêmes et vous pouvez le vérifier, la constitution donc de cette chaine olympique avec les deux ronds extrêmes a pour effet que le troisième élément se libère. Ce troisième élément – vous pouvez le réaliser chez vous, il vaut mieux le faire soi-même pour apprécier le tour de magie d’une façon paradoxale lorsqu’à partir de ce nœud borroméen, vous renforcez la chaine, en quelque sorte vous nouez deux éléments, là, au lieu de renforcer le nœud, vous le détruisez, puisque le troisième élément va s’en aller… Alors, si les deux premiers ronds étaient le Réel et le Symbolique, le troisième est l’Imaginaire. Et ce troisième élément qui lors d’une chaine olympique entre le Réel et le Symbolique, ce troisième élément Imaginaire s’en va.

Alors Lacan applique cette expérience à ce qu’il appelle la Crachose freudienne et c’est donc une réflexion autour de cette phrase selon laquelle le mot fait la chose, qu’il écrit fêle achose. Alors ça ouvre à plein d’interprétations si on peut dire, est-ce qu’il s’agit de Das Ding, la Chose, la Chose au sens de cet objet de jouissance réelle et incestueuse. On peut l’entendre comme ça, surtout si fêle achose, il y aurait en quelque sorte une fêlure… puisque Lacan dit qu’il ne faisait jamais de jeu de mots pour rien. Il y aurait une fêlure entre le petit a et la chose, petit a qui viendrait à la place de la chose. On pourrait l’entendre aussi comme Dingvorstellung, la représentation de chose dans la conception freudienne que Lacan semble critiquer avec ce support topologique. Pour Freud, dit-il, les mots se moulent sur les choses. Est-ce que ce n’est pas une allusion au lien entre représentation de mot et représentation de chose qui rend compte de la théorie freudienne du langage, à partir de laquelle Freud tirait certaines conséquences, donc une critique d’une certaine conception du langage comme l’étiquette posée sur des choses, conception à laquelle il oppose le nœud borroméen en montrant que cette conception néglige un troisième élément qui est en l’occurrence l’Imaginaire.

Je vais m’arrêter là parce que j’ai largement dépassé mon temps. Je vous remercie.

Transcription : Catherine Parquet

Relecture : Monique de Lagontrie, Erika Croisé Uhl, Dominique Foisnet Latour