Nous allons reprendre notre propos un petit peu en arrière. Je vous rappelle que nous en sommes arrivés au point où par l’analyse (au sens courant du mot) du texte de Schreber, nous avons mis de plus en plus fortement l’accent sur l’importance des phénomènes de langage dans l’économie de la psychose. C’est dans ce sens qu’on peut parler de structures freudiennes des psychoses. Mais la question présente est : quelle fonction ont dans les psychoses ces phénomènes de langage qui y apparaissent si fréquemment ?

Il serait bien surprenant que si vraiment l’analyse est ce que nous disons ici, à savoir si étroitement liée aux phénomènes du langage en général et à l’acte de la parole, il serait très surprenant qu’elle ne nous apporte pas une façon d’apercevoir l’économie du langage dans la psychose, d’une façon qui ne soit pas absolument la même que celle dont on le comprenait dans l’abord classique, celui qui ne pouvait faire mieux que de se référer à des théories psychologiques classiques : le langage et ses différents niveaux.

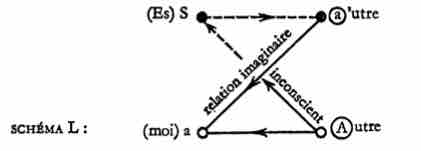

Nous sommes arrivés à quelque chose qui, pour se référer à notre schéma fondamental de la communication analytique,

– qui se révèle au sujet S (qui est en même temps ce Es où « le Je doit advenir[1]»), S,

– à l’Autre, qui est ce qu’essentiellement la parole du sujet doit atteindre, puisqu’il est aussi ce dans quoi ce message doit lui venir, puisque c’est bien la réponse de l’Autre qui est essentielle à la parole, à la fonction fondatrice de la parole.

Entre S et [A] (la parole fondamentale que[2] doit révéler l’analyse), nous avons le détour, ou la dérivation, ou le circuit imaginaire, qui vient résister au passage de cette parole sous la forme de ce passage par ce a et ce a’ qui sont les pôles imaginaires du sujet, ce qui est suffisamment indiqué par la relation dite spéculaire, celle du stade du miroir,

– ce par quoi le sujet dans sa corporéité, dans sa multiplicité, dans son morcellement naturel, qui est en a’, qui est l’organisme,

– se réfère[3] à cette unité imaginaire qui est le moi, c’est-à-dire ce a, où il se connaît, où il se méconnaît aussi, et qui est ce dont il parle, il ne sait pas à qui, puisqu’il ne sait pas non plus qui parle en lui, qui est donc ce dont il est parlé en a’).

Quand le sujet commence l’analyse comme je le disais schématiquement dans les temps archaïques des séminaires, le sujet commence par parler de lui ; quand il aura parlé de lui (qui aura sensiblement changé dans l’intervalle) à vous, nous serons arrivés à la fin de l’analyse[4]. Qu’est-ce que cela veut dire ? Je n’ai pas ici à m’étendre sur ce sujet.

Cela veut dire que l’absence de l’analyste en tant que moi…

Car l’analyste si nous le plaçons maintenant dans ce schéma qui est le schéma de la parole du sujet, nous pouvons dire qu’ici l’analyste est quelque part en A. Et que la position étant strictement inversée, nous avons ici le a[5], là où l’analyste pourrait parler, pourrait répondre au sujet, s’il entre dans son jeu, s’il entre dans le couplage de la résistance, s’il fait justement ce qu’on lui apprend à ne pas faire, ce qu’on essaie tout au moins de lui apprendre à ne pas faire. C’est là donc lui qui serait en [a’], c’est ici, c’est-à-dire dans le sujet, qu’il se verra de la façon la plus naturelle – c’est à savoir s’il n’est pas analysé, cela arrive de temps en temps, je dirais même que d’un certain côté l’analyste n’est jamais complètement analyste, pour la simple raison qu’il est homme, c’est-à-dire qu’il participe lui aussi aux mécanismes imaginaires qui font obstacle au passage de la parole du sujet.

Très précisément, [c’est] en tant qu’il saura ne pas s’identifier au sujet, ne pas entrer dans la capture imaginaire, c’est-à-dire ici être assez mort pour ne pas être pris dans cette relation imaginaire, que là il saura, à l’endroit où sa parole est toujours sollicitée d’intervenir, ne pas intervenir assez pour ne pas permettre cette progressive migration de l’image du sujet en A, de[6] ce quelque chose qui est le Es, la chose à révéler, la chose aussi qui n’a pas de nom, qui ne peut trouver son nom justement que pour autant que, le circuit de la migration s’achevant directement de S vers A, c’est ce qui était sous le discours du sujet[7]. C’est ce que le sujet avait à dire à travers son faux discours, qui finira par s’achever et trouver ici un passage, d’autant plus facilement que l’économie aura été progressivement amenuisée de cette relation imaginaire.

Je vais vite. Je ne suis pas ici pour refaire toute la théorie du dialogue analytique, mais simplement pour vous indiquer que le mot de[8] cette parole – avec l’accent que comporte la notion du mot comme solution d’une énigme, comme solution d’un problème, comme fonction problématique – se situe là, dans l’Autre. C’est toujours par l’intermédiaire de l’Autre que se réalise toute parole pleine, toujours dans le tu es que le sujet se situe et se reconnaît lui-même. La notion à laquelle nous sommes arrivés en analysant la structure du délire de Schreber au moment où il s’est constitué,

je veux dire au moment où à la fois le système corrélatif qui lie le moi à cet autre imaginaire, à cet étrange Dieu auquel Schreber a affaire, ce Dieu qui ne comprend rien, qui le méconnaît, qui ne répond pas, qui est ambigu, qui le trompe, système donc où s’est achevé son délire, corrélativement à une sorte de précipitation, de localisation je dirais très précisément, des phénomènes hallucinatoires,

nous a fait aboutir, tout au moins voisiner avec la notion qu’il y a quelque chose qu’on peut, dans la psychose, reconnaître et qualifier comme une exclusion de cet Autre (au sens où l’être s’y réalise dans cet aveu de la parole).

Que les phénomènes dont il s’agit dans l’hallucination verbale, ces phénomènes qui dans leur structure-même manifestent la relation d’écho intérieur où le sujet est par rapport à son propre discours, ces phénomènes hallucinatoires qui arrivent à devenir de plus en plus, comme s’exprime le sujet, « insensés », comme on dit, purement verbaux, vidés de sens, faits de serinages divers, de ritournelles sans objet, ils nous donnent le sentiment que la structure qui est à rechercher est précisément dirigée vers ceci : qu’est-ce que c’est que ce rapport spécial à la parole ?

Qu’est-ce qui manque pour que le sujet puisse en quelque sorte :

– arriver à être nécessité de[9] la construction de tout ce monde imaginaire,

– en même temps que de l’intérieur de lui-même il subit une sorte d’automatisme (à proprement parler) de la fonction du discours, qui devient pour lui non seulement quelque chose d’envahissant, de parasitaire, mais quelque chose dont la présence devient en quelque sorte pour lui ce à quoi il est suspendu ?

C’est là que nous en sommes arrivés. Et je dois dire qu’ici, pour faire un pas de plus, nous devons, comme il arrive souvent, faire d’abord un pas en arrière. Que le sujet, en somme, ne puisse dans la psychose se reconstituer que dans ce que j’ai appelé l’allusion imaginaire, ceci à propos d’autres phénomènes que je vous ai montrés in vivo dans une présentation de malade, c’est le point précis où nous en arrivons. Et c’est de la relation, de cette constitution du sujet dans la pure et simple allusion imaginaire, celle qui ne peut jamais aboutir, qu’est le problème, c’est-à-dire le pas que nous devons faire pour essayer de le faire avancer.

Jusqu’à présent on s’en est contenté. L’allusion imaginaire paraissait très significative, on y retrouvait tout le matériel, tous les éléments de l’inconscient. On ne semble s’être jamais à proprement parler demandé ce que signifiait, au point de vue économique, le fait que cette allusion en elle-même n’eût aucun pouvoir résolutif. Et donc tout de même on y a insisté, mais en y mettant comme une espèce de mystère, et je dirais presque, avec le progrès du temps, en s’efforçant d’effacer les différences radicales qu’il y a dans cette structure par rapport à la structure des névroses.

A Strasbourg, on m’a posé les mêmes questions qu’à Vienne. Des gens qui paraissaient assez sensibles à certaines perspectives que j’avais abordées, finissaient par me dire : « Comment opérez-vous dans les psychoses ? », comme s’il n’y avait pas assez à faire quand on a affaire à des auditoires aussi peu préparés que ceux-là, et de mettre l’accent sur le b-a-ba de la technique. Et je répondais « La question est un petit peu en train. Il faudra essayer de trouver quelques repères essentiels, avant de parler de la technique, voire de la recette psychothérapique ». On insistait encore : « On ne peut quand même pas ne pas faire quelque chose pour eux ! – Mais oui ! mais attendons pour en parler que certaines choses soient dégagées ».

Avant de faire ce pas, je voudrais tout de même, puisqu’en quelque sorte le caractère fascinant de ces phénomènes[10] de langage dans la psychose est quelque chose qui peut renforcer ce que j’ai appelé tout à l’heure un malentendu, je voudrais y revenir. Et même d’une façon assez insistante, pour que je puisse espérer qu’après cela quelque chose sera, pour moi et pour ceux qui m’entendent aujourd’hui sur ce point, définitivement mis au point.

Je vais faire parler quelqu’un. Bien souvent je suis censé dire que j’entends situer et même reconnaître que dans son discours il articule verbalement tout ce que le sujet a à nous communiquer sur le plan de l’analyse. Bien entendu, la position extrême ne manque pas d’entraîner chez ceux qui s’y arrêtent des objurgations[11] assez vives qui se produisent dans deux attitudes : celle de la main sur le cœur ; et, par rapport à ce que nous appellerons l’attestation authentique d’un déplacement vers le haut, l’autre attitude c’est l’inclinaison de la tête qui est censée venir peser dans le plateau de la balance que je déchargerais trop au gré de mon interpellateur. D’une façon générale, on me fait confiance. Il y a ce[pendant ceci] :

« Heureusement, vous n’êtes pas tout seul dans la Société de psychanalyse et il existe d’ailleurs une femme de génie, Françoise Dolto, qui nous montre dans ses séminaires la fonction tout à fait essentielle de l’image du corps, de la façon dont le sujet y prend appui dans ses relations avec le monde. Nous retrouvons là cette relation substantielle sur laquelle, sans doute, se broche la relation du langage mais qui est infiniment plus concrète, plus sensible. »

Je ne suis pas du tout en train de faire la critique de ce qu’enseigne Françoise Dolto, car très précisément, en tant qu’elle fait usage[12], de sa technique, de cette extraordinaire appréhension de cette sensibilité imaginaire du sujet, elle en fait très exactement, quoique sur un terrain différent et dans des conditions différentes au moins quand elle s’adresse aux enfants, exactement le même usage. C’est-à-dire que de tout cela elle parle, autrement dit qu’elle apprend aussi à ceux qui l’écoutent à en parler. Mais ceci ne peut pas simplement résoudre la question que de faire cette remarque, cela laisse encore quelque chose d’obscur. Et c’est bien là ce que je voudrais vous faire entendre.

Il est clair que je ne suis pas non plus surpris… J’ai encore à y revenir. Si je disais que quelque chose persiste d’un malentendu à dissiper, même chez des gens qui croient me suivre, je ne m’exprimerais pas de la façon qui convient. Dire cela voudrait dire que puisque je [ne parviens pas à me satisfaire] de la croyance de ceux qui me suivent, j’exprime là une espèce de déception. Ce serait tout de même être en désaccord avec moi-même que d’éprouver, si peu que ce soit, une déception semblable si, comme c’est strictement au fond de la notion que je vous enseigne du discours, je me mettrais tout d’un coup à méconnaître le mien : que le fondement même du discours interhumain est le malentendu. Je ne vois donc pas pourquoi je serais moi-même surpris. Mais ce n’est pas seulement pour cela que je n’en suis pas surpris, qu’il puisse susciter une certaine marge de malentendu.

C’est qu’en plus, si quand même on doit être cohérent avec ses propres notions dans sa pratique, si toute espèce de discours valable doit justement être jugé sur les propres principes qu’il produit, je dirai que c’est avec une intention expresse, sinon absolument délibérée, que d’une certaine façon je poursuis ce discours d’une façon telle que je vous offre l’occasion de ne pas tout à fait le comprendre. Grâce à cette marge, tout au moins, il restera toujours la possibilité que vous-même vous disiez que vous croyez me suivre, c’est-à-dire que vous restiez dans une position par rapport à ce discours problématique qui laisse toujours la porte ouverte à une progressive rectification. En d’autres termes, si je m’arrangeais de façon à être très facilement compris, c’est-à-dire à ce que vous ayez tout à fait la certitude que vous y êtes, en raison même des prémisses concernant le discours interhumain, le malentendu serait irrémédiable. Grâce à la façon dont je crois devoir approcher les problèmes il y a donc toujours pour vous la possibilité d’être ouverts à une révision de ce qui est dit, d’une façon d’autant plus aisée que le fait que vous n’y avez pas été plus tôt me revient entièrement, c’est-à-dire que vous pouvez vous en décharger sur moi.

C’est bien à ce titre que je me permets de revenir aujourd’hui sur quelque chose qui est tout à fait essentiel et qui signifie très exactement ceci.

Je ne dis pas que ce qui est communiqué dans la relation analytique passe par le discours du sujet. Je n’ai donc absolument pas à distinguer dans le phénomène même de la communication analytique le domaine de la communication verbale de celui de la communication préverbale. Que cette communication pré ou même extra-verbale soit en quelque sorte permanente dans l’analyse, ceci n’est absolument pas douteux.

Il s’agit de voir ce qui dans l’analyse constitue le champ proprement analytique. C’est identique à ce qui constitue le phénomène analytique comme tel, à savoir le symptôme ; et un très grand nombre de phénomènes dits normaux ou subnormaux, qui n’ont pas été jusqu’à l’analyse élucidés quant à leur sens, ces phénomènes s’étendent bien au-delà du discours et de la parole puisque ce sont des choses qui arrivent au sujet dans la vie quotidienne d’une façon extrêmement étendue, et ils[13] étaient restés non seulement problématiques mais inattaqués : [de]puis les phénomènes de lapsus, [les] troubles de la mémoire, les rêves, plus encore quelques autres que l’analyse a permis d’éclairer, en particulier le phénomène du mot d’esprit qui a une valeur si essentielle dans la découverte freudienne parce qu’il fait vraiment sentir, il permet de toucher du doigt la cohérence parfaite qu’avait dans l’œuvre de Freud cette relation du phénomène analytique au langage.

Commençons par dire ce que le phénomène analytique n’est pas. Ce préverbal dont il s’agit est quelque chose sur lequel précisément l’analyse a apporté d’immenses lumières ; en d’autres termes, pour la compréhension duquel, pour la reconnaissance duquel, elle a apporté un instrument de choix.

Il faut distinguer ce qui est éclairé, par un instrument, par un appareil technique, et cet appareil technique lui-même, il faut distinguer le sujet de l’objet, l’observateur de l’observé. Ce préverbal c’est quelque chose qui est essentiellement lié dans la doctrine analytique au préconscient. C’est cette somme des impressions internes et externes dont le sujet peut disposer[14] à partir des relations naturelles, et si tant est qu’il y ait des relations chez l’homme qui soient tout à fait naturelles, mais il y en a, si perverties soient-elles. Tout ce qui est de l’ordre de ce préverbal participe à ce que nous pouvons appeler, si je peux dire, d’une Gestalt intramondaine. Les « informations » dans le sens large du terme que le sujet en reçoit, si particulières qu’elles soient, restent des informations du monde où il vit. Là-dedans tout est possible. Là il a fallu les […] et la poupée infantile qu’il a été ; et qu’il reste, il est l’objet excrémentiel, il est égout, il est ventouse. C’est l’analyse qui nous a appelé à explorer ce monde imaginaire. Tout ceci participe d’une espèce de poésie barbare que l’analyste n’a pas été du tout le premier à faire sentir et qui donne son charme à certaines œuvres poétiques. Nous sommes là dans ce que j’appellerais le chatoiement innombrable de la grande signification affective.

Pour exprimer tout cela, les mots justement qui lui viennent en abondance, au sujet, sont là tous à sa disposition, et aussi parfaitement accessibles, aussi inépuisables dans leurs combinaisons que la nature à laquelle ils répondent. C’est ce monde de l’enfant dans lequel vous vous sentez tout à fait à l’aise, d’autant plus que vous avez été familiarisés avec tous ces fantasmes. Le haut vaut le bas, l’envers vaut l’endroit, et la plus grande et universelle équivalence en est la loi, c’est même ce qui nous laisse assez incertains pour y fixer les structures. En fin de compte, ce discours de la signification affective atteint d’emblée aux sources de la fabulation.

Il y a un monde entre celui-là et le discours de la revendication passionnelle, par exemple, pauvre à côté de lui, qui déjà radote. Mais c’est que là, il y a déjà le heurt de la raison, le travail de ce discours qui est en fin de compte, de ce discours qui est beaucoup plus couramment atteint que même son apparence [ne] peut le faire soupçonner[15].

Mais, pour revenir à notre discours de la communication imaginaire en tant que, justement, son support préverbal tout naturellement s’exprime en discours, et plus et mieux qu’un autre, nous voyons aussi qu’à lui tout seul c’est le discours le plus vain[16], celui[17] que rien ne canalise. Ici nous nous trouvons dans le domaine depuis toujours exploré, et par la déduction empirique, et par la déduction, même a priori, catégorielle. Nous nous retrouvons dans un terrain absolument familier. La source, et le magasin de ce préconscient, de ce que nous appelons imaginaire, est même pas mal connu. Je dirais qu’il a été abordé assez heureusement déjà dans une tradition philosophique. On peut dire que les idées-schèmes de Kant sont quelque chose qui se situe à l’orée de ce domaine, tout au moins c’est là qu’il pourrait trouver ses plus brillantes lettres de créance.

Quant à la pensée, il n’en reste pas moins que la théorie de l’image et de l’imagination sont dans la tradition classique d’une insuffisance surprenante et que c’est bien justement un des problèmes qui s’offrent à nous, de savoir pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour même en ouvrir, avant même d’en structurer, la phénoménologie. Nous savons bien en fin de compte que si dans ce domaine à proprement parler insondable, si nous avons fait des progrès remarquables dans sa phénoménologie, nous ne le maîtrisons pas encore, et que le problème de l’image fondamentale n’est pas pour autant résolu parce que l’analyse a permis d’y mettre en ordre le problème de l’image dans sa valeur formatrice, qui se confond avec les problèmes qui sont ceux des origines, voire même de l’essence de la vie ; que[18], si l’on peut espérer un jour aller plus loin, c’est certainement bien plutôt du côté des biologistes, des éthologistes, de l’observation du comportement animal qu’il faut espérer des progrès ; que l’inventaire analytique n’épuise absolument pas la question de la fonction imaginaire, s’il permet d’en montrer certains traits d’économie essentielle.

Donc, ce monde préconscient en tant qu’il est le corrélatif du discours, de la [Vor]bewusstsein[19], en tant qu’il recèle tout ce monde intérieur qui est là, accumulé, prêt à resurgir, prêt à sortir au jour de la conscience, à la disposition du sujet sauf contrordre. Ce monde, je n’ai jamais dit qu’il avait en lui-même une structure de langage. Je dis, parce que c’est l’évidence, qu’il s’y inscrit, qu’il s’y refond, mais il garde toutes ses voies propres, ses communications. Ce n’est absolument pas là que l’analyse a apporté sa découverte essentielle, son appareil structural, ni même ce par quoi elle a permis de découvrir quelque chose dans ce monde. Il est évidemment très surprenant de voir dans l’analyse l’accent mis sur la relation d’objet comme telle, la proposition au premier plan de la relation d’objet venir en somme à l’actif d’une prépondérance exclusive de ce monde de la relation imaginaire ; et, c’est là-dessus que j’insiste, comme telle masquer, mettre au second plan, faire rentrer dans l’ordre, effacer, élider ce qui est à proprement parler le champ de la découverte analytique.

Je reviendrai sur les responsabilités qu’il convient de rapporter à chacun. Il est certain qu’il est très surprenant qu’un [Ernst] Kris, par exemple, marque bien, dans le développement de ce qu’il produit depuis quelque temps, la progressive dominance de cette perspective : en remettant au premier plan (ce qui a bien entendu tout son intérêt) l’accent essentiel, dans l’économie des progrès de l’analyse, sur ce qu’il appelle nommément (car il a lu Freud) les procès[20] mentaux préconscients, en mettant l’accent sur le caractère fécond de la régression du moi, en remettant d’une façon tout entière sur le plan de l’imaginaire les voies d’accès à l’inconscient.

Ce qui est d’autant plus surprenant que si nous suivons Freud il est tout à fait clair qu’aucune exploration, si profonde, si exhaustive qu’elle soit, du préconscient ne mènera absolument jamais à un phénomène inconscient comme tel. Qu’en d’autres termes, cette espèce de mirage auquel une prévalence tout à fait démesurée de la psychologie de l’ego dans la nouvelle école américaine amène, [est] à peu près quelque chose comme ceci : comme si un mathématicien que nous supposons idéal, qui aura fait tout d’un coup la découverte des valeurs négatives, se mettait soudain à espérer en divisant indéfiniment une grandeur positive par deux, espérer au bout de cette opération franchir la ligne du zéro et entrer dans le domaine rêvé de ces grandeurs entr’aperçues ! C’est une erreur d’autant plus surprenante, voire grossière, qu’il n’y a rien sur quoi Freud insiste plus que sur cette différence radicale de l’inconscient et du préconscient. Seulement, comme malgré tout on considère que tout cela c’est un grand [continuum] et qu’il n’y a pas entre l’un et l’autre de différences structurales (encore que Freud y insiste d’une façon tellement claire que je m’étonne qu’on ne puisse pas y reconnaître très précisément ce que je vais vous dire maintenant), on s’imagine que, quand même on a beau dire qu’il y a une barrière, c’est comme quand on a mis dans un magasin à grains quelque chose qui sépare deux endroits : les rats finissent par y passer. En fin de compte l’imagination fondamentale qui semble régler actuellement la pratique analytique, c’est qu’il y a quelque chose qui doit communiquer entre la névrose et la psychose, entre le préconscient et l’inconscient, il s’agit de pousser dans un sens pour arriver à perforer la paroi…

C’est une idée dont la poursuite amène les auteurs eux-mêmes qui sont tant soit peu cohérents, à développer, dans des sur-ajouts ou adjonctions théoriques qui sont tout à fait surprenants, le retour de la « sphère non conflictuelle », du moins comme on s’exprime, ce qui est une notion tout à fait exorbitante, pas simplement régressive, mais… transgressive ! On n’avait jamais entendu une chose pareille, même dans le domaine de la psychologie la plus néo-spiritualiste des facultés de l’âme, jamais personne n’avait songé à faire de la volonté quelque chose qui se situât dans une sorte d’empire non conflictuel. Ce n’est à rien moins que cela qu’amènent les théoriciens de cette nouvelle école de l’ego pour expliquer comment, dans leur propre perspective, quelque chose peut encore rester l’instrument du progrès analytique.

En effet, si nous nous trouvons pris dans[21] une notion du moi qui devient le cadre prévalent des phénomènes (c’est le cadre essentiel lui-même où il n’est pas question de ne pas recourir, tout passe par le moi), il est bien certain qu’on voit mal comment la régression du moi devenue, elle à son tour, la voie d’accès à l’inconscient, est quelque chose qui peut conserver quelque part, où que ce soit, un élément médiateur qui est absolument indispensable pour concevoir l’action du traitement analytique. Si [même] on ne le met pas dans cette espèce de moi véritablement « idéal » (ici entre guillemets et au pire sens du mot) qu’est la sphère dite non conflictuelle, laquelle devient le lieu mythique des entifications les plus incroyablement réactionnelles !

Qu’est-ce que l’inconscient, opposé à ce domaine du préconscient, tel que nous venons de le situer ?

Si je dis que tout ce qui est de la « communication » analytique a structure de langage, ça ne veut justement pas dire que l’inconscient s’exprime dans le discours – je dis, ce qui est de l’ordre de l’inconscient. Et ceci, la lecture de Freud, la Traumdeutung, la Psychopathologie de la Vie quotidienne et le Mot d’esprit, le rendent absolument clair, évident, transparent. Rien n’est explicable des détours, du relief qu’il donne à mesure qu’il s’avance dans l’exploration de ces questions, à sa recherche, si cela ne s’explique pas de la façon suivante.

C’est que le phénomène analytique comme tel, et quel qu’il soit, n’est pas un langage – au sens où ça voudrait dire que c’est un discours, mais je n’ai jamais dit que c’était un discours – le phénomène analytique est structuré comme le langage. C’est dans ce sens qu’on peut dire qu’il est une variété phénoménale, et non pas la moindre, mais justement la plus importante, la plus révélatrice, des rapports comme tels de l’homme au domaine du langage. Le phénomène analytique, tout phénomène analytique, tout phénomène qui participe comme tel du champ analytique, de la découverte analytique, de ce à quoi nous avons affaire dans le symptôme, et dans la névrose nommément, est structuré comme le langage.

Qu’est-ce que ceci veut dire ? Ceci veut dire que c’est un phénomène qui a présenté toujours cette duplicité essentielle du signifiant et du signifié. Ceci veut dire que le signifiant y a sa cohérence propre qui participe des caractères du signifiant dans le langage, c’est-à-dire que nous saisissons le point où ce signifiant se distingue de toute autre espèce de signe.

Nous allons le suivre dans l’ordre du domaine préconscient imaginaire… à la trace.

Nous partons du signe biologique, l’expérience de la psychologie animale nous a montré son importance. Il y a dans la structure même, dans la morphologie des animaux, quelque chose qui a cette valeur captante grâce à quoi [le rouge-gorge et] celui qui en est le récepteur, celui qui voit le rouge du rouge-gorge par exemple, celui[22] qui est fait pour le recevoir, entrent dans une série de comportements, dans un comportement désormais unitaire qui lie le porteur de ce signe à celui qui le perçoit ; [voilà] qui est quelque chose qui nous donne une idée tout à fait précise de ce qu’on peut appeler la signification naturelle.

Et de là, et sans chercher autrement comment ceci s’élabore pour l’homme, il est bien clair que nous pouvons en fait arriver, par une suite de transitions, à toute une épuration, à toute une neutralisation du signe naturel.

Il y a un point où ce signe se sépare de son objet, c’est la trace, le pas sur le sable du personnage inconnu qui deviendra le compagnon de Robinson sur son île. C’est là un signe à quoi Robinson ne se trompe pas. Je dirais que là nous avons la séparation du signe avec l’objet.

– La trace, dans ce qu’elle comporte de négatif et de séparé, est quelque chose qui nous mène à ce que j’appelais l’ordre et le champ du signe « naturel », à la limite du point où il est à proprement parler le plus évanescent. La distinction ici du signe et de l’objet est tout à fait claire, puisque la trace c’est justement ce que l’objet laisse, et il est parti ailleurs. Je dirai même qu’objectivement, il n’y a besoin d’aucune espèce de sujet, de personne qui reconnaisse le signe, pour que ce signe et cette trace soient là. La trace existe même s’il n’y a personne pour la regarder.

À partir de quand passons-nous à ce qui est de l’ordre du signifiant ? Le signifiant est en effet là quelque part. Il peut s’étendre à beaucoup des éléments de ce domaine du signe. Mais le signifiant est un signe qui ne renvoie pas à un objet, même à l’état de trace, et dont pourtant la trace annonce le caractère essentiel. Il est lui aussi signe d’une absence. Mais le signifiant, en tant qu’il fait partie du langage, c’est un signe qui renvoie à un autre signe, en d’autres termes, pour s’opposer à lui dans un couple dont l’élément essentiel est le caractère du couple, c’est-à-dire dont l’élément essentiel est l’accord [?].

Et je suis revenu, assez souvent ces temps-ci pour avoir surpris, sur un thème comme celui du jour. Déjà dans le signifiant, à partir du moment où il y a le jour et la nuit, il ne s’agit pas de quelque chose qui soit d’aucune façon définissable par l’expérience. L’expérience ne peut rien indiquer qu’une série de modulations, de transformations, voire une pulsation, une alternance de la lumière et de l’obscurité avec toutes ses transitions. Le langage commence à l’opposition : le jour, et la nuit. Et à partir du moment où il y a le jour comme signifiant, ce jour est livré à toutes les vicissitudes d’un jeu où, à l’intérieur de signifiants et par des lois d’économie qui sont celles propres au signifiant, le jour arrivera à signifier des choses assez diverses.

Ce caractère du signifiant marque d’une façon absolument essentielle tout ce qui est de l’ordre de l’inconscient. L’œuvre de Freud, avec son énorme armature philologique qui est là à jouer jusque dans l’intimité des phénomènes, est absolument impensable si vous ne mettez pas au premier plan la prédominance, la dominance du signifiant, dans tout ce qui est impliqué du sujet dans les phénomènes analytiques comme tels.

Ceci doit nous mener à un pas plus loin dont il est question aujourd’hui.

Je vous ai parlé de l’Autre en tant que fondamental de la parole, en tant que le sujet [s’en] avoue[23], s’y reconnaît, s’y fait reconnaître. C’est là qu’est le point essentiel.

Dans une névrose l’élément déterminant, l’élément qui sort, ce n’est pas telle ou telle relation, « perturbée » comme on dit, orale, anale, voire génitale, tel lien homosexuel comme tel. Nous ne savons que trop combien nous sommes gênés au maniement par exemple de cette relation homosexuelle, que nous mettons en évidence d’une façon permanente chez des sujets dont la diversité ne permet pas de faire intervenir, sur le plan proprement des relations instinctuelles et d’une façon uniforme, de[s] relations homosexuelles. Ce dont il s’agit c’est littéralement et à proprement parler d’une question, d’un problème par où le sujet a à se reconnaître sur le plan du signifiant, sur le plan du to be or not to be, ce qui est ou ce qui n’est pas, sur le plan de son être.

Et ceci je veux vous l’illustrer par un exemple. Je n’ai pas eu besoin d’en chercher un particulièrement favorable. J’ai pris une vieille observation d’hystérie. Ce qui fait que j’ai choisi celle-là (c’est une hystérie traumatique), c’est qu’elle met au premier plan ce fantasme de grossesse, de procréation, qui est absolument dominant dans l’histoire de notre président Schreber. Puisqu’en fin de compte tout le délire aboutit à ceci, c’est que tout doit être réengendré par lui quand enfin il sera arrivé au bout, à sa féminisation par rapport à Dieu ; enfin une nouvelle humanité d’esprit schrébérien, une série d’enfants schrébériens naîtront. Eh bien, je veux parler de ce cas d’hystérie, parce que justement il nous servira à serrer de près la différence qu’il y a entre une névrose et une psychose.

Ici pas trace d’éléments hallucinatoires du discours. Nous sommes en plein dans un symptôme hystérique. Il s’agit d’une observation de Eisler, Joseph, qui était un psychologue de l’école de Budapest, qui a publié une observation[24] qu’il a recueillie à la fin de la guerre 1914-1918. Il s’agit de la révolution hongroise, et il nous raconte l’histoire d’un type qui est conducteur de tramway. Il a trente-trois ans, il est protestant hongrois, austérité, solidité, tradition paysanne, et il a quitté sa famille à un âge qui est celui de la fin de l’adolescence pour aller à la ville. Il a mené une vie professionnelle déjà assez marquée par des changements qui ne sont pas sans signification, d’abord boulanger, puis dans un laboratoire de chimie, puis enfin conducteur de tramway. Il est conducteur au sens où on dit c’est celui qui tire la sonnette et qui poinçonne les billets. Il a été aussi au volant. Enfin, un jour, il descend de son véhicule, il trébuche et tombe par terre, se fait un peu traîner. Il a une bosse, un peu mal dans le côté gauche. On l’emmène à l’hôpital où on s’aperçoit qu’il n’a rien du tout. On lui fait une piqûre au cuir chevelu pour fermer la plaie. Tout se passe bien. Il ressort après avoir été examiné sous toutes les coutures. On est bien sûr qu’il n’y a rien. On l’a beaucoup radiographié, lui-même y a mis du sien.

Et puis, progressivement s’établissent une série de crises qui se caractérisent par la montée d’une douleur tout à fait spéciale à la première côte, une crise vraiment très spéciale, mystérieuse, qui diffuse à partir de ce point et qui mène le sujet à un état de malaise de plus en plus croissant. Il se couche sur le côté gauche, s’étend, il se couche sur un oreiller qui le bloque. Et puis les choses persistent et s’aggravent avec le temps, d’une façon toujours plus marquée. Ces crises douloureuses qui durent quelques jours reviennent à périodes régulières. Elles vont de plus en plus loin, elles entraînent de véritables pertes de connaissance chez le sujet. On repose toutes les questions, on l’examine sous toutes les coutures. On ne trouve absolument rien. On pense à une hystérie traumatique et on l’envoie à Eisler qui l’analyse.

Cette observation est extrêmement instructive par ce qu’elle va nous montrer. Nous avons un matériel abondant. L’homme participe à la première génération analytique. Il voit les phénomènes avec beaucoup de fraîcheur. Il les explore en long et en large. Néanmoins cette observation est publiée en 1921 et elle participe déjà de quelque chose qui est l’espèce de systématisation qui commence à frapper à ce moment-là, corrélativement semble-t-il, l’observation et la pratique, puisque c’est le tournant qui vient[25] à ce moment dans la pratique, d’où va naître tout ce renversement qui va mettre l’accent, dans la suite, sur l’analyse des résistances.

Du point de vue historique aussi, Eisler est extrêmement impressionné à ce moment-là par la nouvelle psychologie de l’ego. Par contre il connaît bien les choses plus anciennes, à savoir les premières analyses de Freud sur le caractère anal, c’est-à-dire la notion que les éléments économiques de la libido peuvent jouer un rôle décisif sur la formation du moi. Et on sent qu’il s’intéresse beaucoup au moi de son sujet, à son style de comportement, aux choses qui traduisent chez lui ces éléments régressifs, pour autant qu’ils s’inscrivent, non pas seulement dans les symptômes mais dans la structure. Il marque avec beaucoup de pertinence l’importance de certains phénomènes tout à fait frappants des premières séances, à savoir d’une attitude du sujet qui le laisse assez déconcerté. Après la première séance le sujet tout à coup s’assoit sur le divan et se met à le regarder avec des yeux en boule de loto, la bouche béante, comme s’il découvrait un monstre inattendu et énigmatique. À d’autres reprises le sujet marque des manifestations de transfert assez surprenantes. En particulier, une fois, il se redresse brusquement, pour retomber dans l’autre sens du divan, met le nez contre le divan, et en offrant à l’analyste ses jambes pendantes d’une façon qui, dans sa signification générale, n’échappe pas non plus à l’analyste. Bref, des éléments comme le caractère profondément significatif de la relation imaginaire, la précipitation tout de suite de tendances qui posent la question des tendances instinctuelles du sujet, d’une homosexualité latente, réelle même, et accompagnée de toutes sortes d’éléments régressifs que l’observateur a mis en valeur. C’est quelque chose qui en quelque sorte s’organise et donne son sens, son dessein général à ce qui est observé.

Observons les choses de plus près. Ce sujet est un sujet qui a été assez bien adapté. Il a des relations avec ses camarades qui sont celles d’un syndicaliste militant, un petit peu leader, et il s’intéresse beaucoup à ce qui le lie à ses camarades. Il jouit là d’un prestige incontestable. Et notre auteur de noter aussi la façon très particulière dont son autodidactisme s’exerce, tous ses papiers sont bien en ordre. Il essaie de trouver les traits du caractère anal, et il progresse. Mais en fin de compte l’interprétation qu’il donne au sujet de ses tendances n’est ni admise ni repoussée, c’est accueilli, ça ne fait ni chaud ni froid. Rien ne bouge. Nous nous trouvons devant cette même butée devant quoi Freud se trouve aussi avec l’Homme aux loups quelques années auparavant, et dont Freud ne donne pas dans L’Homme aux loups, puisqu’il a un autre objet dans sa recherche, toute la clé.

Regardons de plus près cette observation parce qu’elle est extrêmement significative. Ce qui va apparaître, c’est que, dans le déclenchement de la névrose, je veux dire dans son aspect symptomatique, dans celui qui a rendu l’intervention de l’analyse nécessaire, qu’est-ce que nous trouvons ?

On peut dire, nous trouvons effectivement qu’il y a un trauma, et que ce trauma a dû réveiller quelque chose. Nous trouvons des traumas à la pelle dans l’enfance du sujet. Quand il était tout petit et qu’il commençait à se mettre à grouiller sur le sol, sa mère lui a marché sur le pouce. On ne manque pas de marquer qu’à ce moment-là quelque chose de décisif avait dû se produire, puisque même, au gré de la tradition familiale, il aurait, après cela, commencé à sucer son pouce. Vous voyez, castration-régression… [Et] on en trouve d’autres.

Seulement, il y a un tout petit malheur. C’est qu’on s’aperçoit de ceci avec la sortie du matériel, c’est que ce qui a été décisif dans le déclenchement, dans la décompensation de la névrose (parce que naturellement le sujet était névrosé avant d’avoir son accident, sinon ça n’aurait pas produit d’hystérie) dans la décompensation de sa névrose, ce qui a joué le rôle essentiel, ça n’est pas apparemment le choc, l’accident. Les choses se sont compliquées, aggravées, déclenchées, révélées symptomatiquement, à partir des examens radiographiques, les examens radiographiques comme tels. Et l’auteur ne voit pas toute la portée de ce qu’il nous apporte et s’il[26] a une idée préconçue, c’est précisément dans l’autre sens. C’est en somme à cette [é]preuve interrogative qui le met sous le feu d[e l’]instrument mystérieux à connaître qu’est l’appareil de radio, que le sujet déclenche ses crises. Et ces crises, le mode de ces crises, leur périodicité, leur style, apparaissent liés très évidemment, par tout le contexte également du matériel, avec le fantasme d’une grossesse.

Ce qui domine donc dans le symptôme, dans la manifestation symptomatique du sujet, c’est sans doute ces éléments relationnels qui colorent pour lui d’une façon imaginaire ses relations aux objets d’une façon qui permet d’y reconnaître la relation, anale, ou ceci, ou cela, ou homosexuelle ; mais ce à quoi se rapporte le symptôme, ce justement dans quoi ces éléments même sont pris, c’est dans la question qui est posée : est-ce que je suis ou non quelqu’un qui est capable de procréer, et de procréer selon le registre féminin ?

[Ceci], c’est au niveau de l’Autre, au niveau du mot, au niveau de l’élément symbolique – pour autant que nous devons comme analystes assez bien savoir que toute l’intégration de la sexualité chez le sujet humain est liée à une reconnaissance symbolique. Si la reconnaissance de la position sexuelle du sujet comme telle n’est pas liée à l’appareil symbolique, l’analyse et le freudisme n’ont plus qu’à disparaître, ils ne veulent absolument rien dire. Si ce n’est pas la relation, comme Freud y a insisté dès le début et jusqu’à la fin, comme nous ne devons jamais l’oublier, du complexe d’Œdipe, c’est-à-dire du sujet en tant qu’il trouve sa place dans un appareil symbolique préformé qui donne la loi, qui instaure la loi dans la sexualité – et une loi qui désormais deviendra constituante, qui prend toute cette sexualité, et ne l’établit et ne l’instaure et ne permet au sujet même de l’atteindre et de la réaliser que sur ce plan : la loi symbolique – l’analyse si elle ne savait pas ça, n’aurait absolument rien découvert.

Ce dont il s’agit chez ce sujet, c’est de la question : qui suis-je ?, ou suis-je ?. C’est d’une relation d’être, c’est d’une relation essentielle, c’est d’un signifiant fondamental qu’il s’agit.

Et c’est pour autant que cette question est réveillée,

elle était là, bien sûr et nous l’avons maintenant, avec cette clé-là, retrouvée tout au long de l’observation,

c’est pour autant que cette question est réveillée en tant que symbolique

(et non pas en tant que phase de la relation inte[rsubjective], que réactivation imaginaire de quelque type que ce soit),

c’est en tant qu’un au-delà,

quelque chose qui suppose qu’il veut arriver au mot de ce qu’il essaie en tant que question,

qu’est entré le nouveau déclenchement décompensant dans sa névrose, que les symptômes eux-mêmes s’organisent. Et quels que soient leurs qualités, leur nature, le matériel auquel ils sont empruntés, ils prennent valeur eux-mêmes de formulations, de reformulations, d’insistance même de cette question.

Cette clé bien entendu ne se suffit pas à elle-même. Elle se confirme du fait qu’il ressort à ce moment-là que des éléments de la vie passée du sujet gardent pour lui tout leur relief. Un jour où il a pu observer, caché, une femme du voisinage de ses parents qui poussait des cris, des gémissements qui n’en finissaient plus, il l’a surprise dans une attitude qui était celle des contorsions et des douleurs, les jambes élevées et il a su de quoi il s’agissait. Ceci d’autant plus que l’accouchement n’aboutissant pas, le médecin doit intervenir, morcelant, et qu’il voit partir quelque part dans un couloir l’enfant en morceaux, qui est tout ce qu’on a pu tirer.

Ceci survient en connexion, avec l’analyse, de sa reconnaissance des troubles. Lesquels troubles eux-mêmes ont là deux valeurs. Car la valeur significative, à savoir le caractère féminisé du discours du sujet, par exemple quand il parle, quand il demande l’appui du médecin, est quelque chose qui est tellement saisissable et immédiatement saisissable [que] quand notre analyste fait part au sujet des premiers éléments, il obtient du sujet cette remarque que le médecin qui l’a examiné a été sensible à quelque chose qui ressemble à cela, et qu’il a dit à sa femme : « Je n’arrive pas à me rendre compte de ce qu’il a, il me semble que si c’était une femme je comprendrais bien mieux ». Il a perçu le côté significatif, mais il n’a pas pu, pour la simple raison qu’il n’avait pas l’appareil analytique qui n’est concevable que dans le registre des structurations de langage, s’apercevoir que tout ceci n’est encore qu’un matériel adéquat, favorable dont on peut user (mais on userait aussi bien de n’importe quel autre) pour exprimer quelque chose qui est au-delà de toute relation actuelle ou inactuelle, qui est la question du sujet sur ce qui est pour lui en cause, c’est-à-dire un Qui suis-je ? Est-ce que je suis un homme ou une femme ? Est-ce que je suis (particulièrement) capable d’engendrer ?

Quand on a cette clé, toute sa vie paraît se réordonne[r] dans une perspective qui devient d’une fécondité incroyable. C’est-à-dire que par exemple on parle de préoccupations anales chez ce sujet, de fonctions excrémentielles et on donne beaucoup d’éléments de l’importance que ça pouvait prendre pour lui. Mais autour de quoi jouait cet intérêt porté à ses excréments ? Autour de ceci : s’il pouvait y avoir dans les excréments des noyaux de fruits qui fussent encore capables de lever une fois mis en terre ! Le sujet a une grande ambition, c’est de s’occuper de l’élevage de poules, et tout spécialement du commerce des œufs. Il s’intéresse à toutes sortes de questions, de botanique qui sont toutes centrées autour des questions de germination, ou de couvées.

On peut même dire que toute une série d’accidents qui lui sont arrivés dans sa profession de conducteur de tramway sont liés à quelque chose de fondamental qui se relie à un certain nombre de faits qui sont liés au morcelage, qu’i[ls] sont liés à son appréhension d’une naissance qui l’a frappé dans son caractère dramatique. Ce n’est pas l’origine dernière, que nous pouvons trouver de ce qui est la question pour le sujet, mais c’en est une particulièrement expressive. D’autres éléments encore nous permettent de voir ces accidents et tout spécialement le dernier, comme quelque chose aussi dans quoi le sujet s’intègre : par le fait que, c’est tout à fait manifeste. Il tombe du tramway qui est devenu pour lui une espèce d’appareil significatif, il choit, il s’accouche lui-même.

C’est tout le thème et le thème unique du fantasme de grossesse avec tout ce qui est [en] corrélation, et la fin spécialement dramatique. Mais il est dominant en tant que quoi ? En tant que signifiant de quelque chose dont tout le contexte nous montre que c’est ce dont il s’agit pour lui, à savoir son intégration ou sa non-intégration à la fonction virile comme telle, à la fonction de père. Ce à quoi il n’arrive précisément jamais. Quand il a épousé une femme, il s’est arrangé pour que ce soit une femme qui avait déjà un enfant et avec laquelle il n’a pu avoir que des relations insuffisantes. Et le caractère problématique pour lui de la question de son identification symbolique est là ce qui soutient toute compréhension possible de l’observation.

En d’autres termes, tout ce qui est dit, tout ce qui est exprimé, tout ce qui est « gestualisé », tout ce qui est manifesté, ne prend son sens qu’en fonction de quelque chose qui est la réponse à formuler sur cette relation fondamentalement symbolique : Suis-je un homme ou suis-je une femme ?

Vous ne pouvez pas manquer, quand je vous expose les choses ainsi à propos de cette observation en vous la résumant, de faire le rapprochement avec ce sur quoi j’ai mis l’accent dans le cas de Dora. Et à quoi aboutit-elle, si ce n’est à une question fondamentale sur le sujet de son sexe ? Quand je dis « de son sexe », c’est non pas quel sexe elle a, mais : qu’est-ce que c’est que d’être femme ? Les deux rêves de Dora sont absolument transparents. On ne parle que de cela : qu’est-ce qu’une femme ? et très spécifiquement, qu’est-ce qu’un organe féminin ?

Nous nous trouvons là devant quelque chose de singulier : c’est très exactement que le sujet mâle se trouve dans la même position, à savoir que la femme s’interroge sur ce que c’est qu’être une femme, de même que le sujet mâle s’interroge sur ce que c’est qu’être une femme.

C’est là que nous reprendrons la prochaine fois. Car ça nous introduira à mettre en valeur ce qui [désigne] des éléments qui sont tout à fait essentiels dans toute compréhension de cette valeur signifiante du symptôme dans la névrose.

Ce sont les dissymétries que Freud a toujours soulignées dans la relation du complexe d’Œdipe.

En d’autres termes, si pour la femme la réalisation de son sexe ne se fait pas dans le complexe d’Œdipe d’une façon symétrique à celle de l’homme, c’est-à-dire non pas par une identification à la mère, par rapport à l’objet maternel, mais au contraire par identification à l’objet paternel, comme Freud le souligne, il faut qu’elle fasse, ce qui lui assigne une espèce de détour supplémentaire dont il n’a jamais démordu ([c’est] quelque chose qu’on a pu aborder depuis, du côté des femmes spécialement, pour rétablir cette symétrie). Ce n’est pas sans motif, et c’est quelque chose aussi qui confirme cette distinction de l’imaginaire et du symbolique que j’ai reprise aujourd’hui.

Mais, vous le verrez, cette espèce, d’un autre côté, de détour supplémentaire, de désavantage où se trouve la femme dans l’accès à l’identité de son propre sexe, à sa sexualisation comme telle, est quelque chose qui se retourne d’un autre côté dans l’hystérie… en un avantage. Puisque grâce à cette identification imaginaire au père, qui est pour elle absolument accessible, en raison spécialement de sa place que[27] sa situation dans la compétition de l’œdipe lui permet d’interroger tout naturellement, pour elle, dans l’hystérie les choses deviennent excessivement faciles à concevoir et à schématiser.

Vous le verrez pour l’homme. Précisément dans la mesure où le complexe d’Œdipe, fait d’une certaine façon pour lui permettre de réaliser et d’accéder à ce à quoi il est le plus difficile d’accéder, c’est-à-dire à une virilité effective, justement à cause de cela, dans la névrose et dans le détour névrotique, pour lui le chemin sera plus complexe.

[1] dact : où le I doit devenir [nous aurions pu transcrire aussi : « où le Ich doit devenir » et nous avons préféré la traduction ultérieure de Lacan]

[2] dact : qui doit

[3] dact : et qui se réfère

[4] Nous ne retrouvons pas la formulation, mais une trace dans La Logique du Fantasme, le 19 avril 1967 : « la fameuse formule […] quand j’ai dit que l’analysé vous parle à vous analyste, puis parle de lui et quand il parlera de lui à vous… tout ira bien. »

[5] dact : a’

[6] dact : vers ce quelque chose

[7] dact : Très précisément, en tant qu’il saura ne pas s’identifier au sujet, ne pas entrer dans la capture imaginaire, c’est à dire ici être assez mort pour ne pas être pris dans cette relation imaginaire, que là il saura, à l’endroit où sa parole est toujours sollicitée d’intervenir, ne pas intervenir assez pour ne pas permettre cette progressive migration de l’image du sujet en A, vers ce quelque chose qui est le S, la chose à révéler, la chose aussi qui n’a pas de nom, qui ne peut trouver son nom, justement pour autant que le circuit de la migration s’achevant directement de S vers A, c’est ce qui était sous le discours du sujet.

[8] dact : que le mot, que cette parole

[9] dact : dans

[10] dact : (problèmes) phénomènes

[11] dact : abjurations

[12] dact : en tant qu’elle fasse usage

[13] dact : qui

[14] dact : supposer

[15] dact : le heurt de la raison. Le travail de ce discours qui est en fin de compte, que ce discours est beaucoup plus couramment atteint que même son apparence peut le faire soupçonner.

[16] dact : le plus fin

[17] dact : de celui

[18] dact : qui

[19] dact : le corrélatif du discours de la bewusstein en tant qu’il recèle

[20] dact : les procès (? progrès ?)

[21] dact : entre

[22] dact : et celui

[23] Littré : S’avouer, v. réfl. S’avouer de quelqu’un, le prendre à garant.

[24] M.J. Eisler, “A man’s Unconscious Phantasy of Prenancy in the Guise of Traumatic hysteria” in I.J.P., volume II, sept/déc 1921, Part 3/4. Traduction française

[25] dact : qui provient

[26] dact : et que s’il

[27] dact : de sa situation