Menu

Ainsi est-il accordé à la psychanalyse qu’elle permette, par la narration d’un conflit ou d’un traumatisme ancien, la levée d’un symptôme dont la gêne n’avait jamais pu être liée jusqu’alors à ce passé pourtant connu. C’est même de ce constat, fort encourageant, qu’est partie la psychanalyse. Mais Freud n’avait pas fini d’établir un schéma temporel du symptôme où le refoulement d’un événement traumatique passé serait la cause d’un symptôme actuel, que des complications issues de la clinique l’invitaient à des révisions de ce schéma .Citons parmi celles-ci la remise en cause de la réalité historique du souvenir traumatique, le télescopage chronologique du souvenir-écran et la révision du schéma logique de l’antériorité de la cause sur la conséquence avec « l’après-coup ». Ces premières remarques venaient déjà déplacer l’accent porté sur le traumatisme vers l’historisation du heurt avec le réel et les interprétations qui lui sont apportées ultérieurement, rendant les notions temporelles utilisées jusque-là incomplètes. Aussi, avant de considérer la dynamique, soit les variations temporelles, du désir et du symptôme hors et dans la cure analytique, nous allons faire un bref parcours sur quelques notions du temps.

QUELQUES NOTIONS SUR LE TEMPS.

Le temps doit tout au symbole. « Le nom est le temps de l’objet » (1), il le fait durer au-delà de son absence, le sauvant de sa disparition dans l’oubli. Le mot est donc le constituant d’une réalité inter – humaine dont il est possible de partager aussi bien le souvenir que le projet de sa constitution à venir. Ce qui fait que dans toute langue, il y a moyen de distinguer un temps présent, qui est le temps auquel je parle, d’un passé qui se réfère à un ou plusieurs actes révolus, comme son nom l’indique, et d’un futur qui anticipe sur un acte à accomplir. Mais remarquons que certaines langues ne distinguent pas la conjugaison du présent et du futur, ce qui relève la difficulté qui existe à anticiper l’avenir, comme à isoler le passé d’ailleurs. C’est bien ce qu’avançait M. Eliade dans Le mythe de l’éternel retour, en remarquant que dans nombre de civilisations, le monde est considéré comme créé là où il n’y avait que chaos, par la volonté d’une instance supérieure et immortelle, et soumis à des mouvements de destruction suivis de reconstruction dont le cours est défini à l’avance. Ainsi dans une certaine cosmologie, « chaque phénomène terrestre, soit abstrait, soit concret, correspond à un terme céleste, transcendant, invisible, à une idée au sens platonicien » (2). C’est cette préinscription du présent dans le passé qui rend caduque dans ce cas la notion même de futur, et implique un lien social dominé par une ritualisation de la vie autour des mythes fondateurs. C’est particulièrement prononcé dans les civilisations de tradition orale où la mémoire historique, événementielle, est très rapidement absorbée dans le mythe, et où, quand elles existent, les pratiques chamaniques organisent la rencontre avec les ancêtres fondateurs qui y est non seulement jouée, mais aussi hallucinée.

Avec l’écriture, la notion du temps se précise. Prenons, pour jauger l’apport de l’écriture dans ce domaine, l’exemple d’une société de tradition orale (3) dont la langue distingue bien le présent du passé et du futur, mais dont les possibilités de comptage s’arrêtent au nombre deux. La constitution d’un calendrier lui est impossible, mais néanmoins de grands rendez-vous rituels peuvent y être organisés. Comme les échéances de ces réunions sont supérieures à deux jours, pour que chacun puisse avoir le temps de préparer sa participation, la mesure du temps se fait par des nœuds sur une cordelette qui permettent un décompte des jours. Ce procédé, quoique minimal, avec lequel le retour d’un réel à la même place est repéré, est d’une grande conséquence politique, puisqu’il permet des échanges ritualisés entre des gens qui ne vivent pas dans le même espace.

C’est en effet ce procédé qui, après perfectionnement du comptage, a permis l’élaboration d’un calendrier unifié pour des communautés de plus en plus larges. Mais c’est surtout l’écriture des lettres, des mots qui vient modifier le rapport au temps puisqu’elle crée l’histoire, soit une mémoire qui ne se laisse pas absorber aussi facilement par le mythe : l’événement appartient à la geste des hommes, abandonnés à leur sort par les immortels qui restent cantonnés dans leur éternité. Avec l’histoire écrite, il est maintenant possible de distinguer les deux temps fondus dans ce que M. Eliade appelait le temps cyclique : la durée, le temps linéaire, qui est la dimension finie qui sépare différents moments dans un espace unifié, et l’éternité, qui outre la conception courante qui en est faite d’une durée infinie, est le temps immobile, le temps auquel il est fait retour au terme de chaque cycle qui constitue une durée finie. La durée est donc un temps de changement, de différenciation, alors que l’éternité est un temps immobile, d’identité à soi-même.

Dans le monothéisme, le cycle devint unique, Dieu laissant sa créature à l’origine du monde pour la retrouver au jugement dernier, exception faite de la venue du Messie, ce qui sépare radicalement le destin de l’homme de celui de Dieu jusqu’à la grande retrouvaille où il sera décidé de la qualité de sa vie éternelle. L’homme y devient responsable de ses actes qui sont irréversibles et comptabilisés.

LE TEMPS DANS LA CURE.

D’emblée celui qui vient confier ses ennuis à un psychanalyste se trouve contraint de traduire ceux-ci avec des mots. Il en produit un récit, une historisation qui peut se limiter à l’actualité de ses problèmes ou au contraire faire appel à des souvenirs anciens, passant par les défilés d’une parole qui prend pour objet des événements anciens, des protagonistes absents, même si la finalité et donc le futur de cette prise de parole restent imprécis, quand ils ne sont pas hors de question. Mais au contraire, il peut être attendu d’une psychanalyse qu’en venant parler des problèmes en cours ceux-ci se résolvent. L’invention de Freud prit bien son départ de ce constat que la venue à la parole de souvenirs oubliés ou simplement négligés quant à leur importance, relatifs à des conflits anciens, pouvait permettre la levée de symptômes.

Parfois les premières séances sont surprenantes, aussi bien pour celui qui parle que pour celui qui écoute, tant l’anamnèse est riche, aussi bien dans le compte-rendu du symptôme que dans l’évocation des souvenirs, et des connexions inédites alors permises entre eux. En ce cas, l’analyse entre d’emblée dans ce qui fonde son efficacité, l’historisation du symptôme, ou plus précisément celle du traumatisme pathogène. Mais ce travail d’historisation rencontre bien des difficultés, sans compter les critiques. En effet, passée cette période féconde, bien souvent les souvenirs se font rares, les associations perdent de leur originalité, et la cure va commencer à tourner en rond. D’autres fois, les premiers entretiens peuvent être remplis du silence d’un mutisme, ou encore du récit tout sec d’un symptôme, voire d’une demande fondée sur n’importe quoi sauf un symptôme. Outre l’embarras qu’elles produisent si elles viennent à se prolonger, ces situations nous pointent l’appui que prend la cure sur une parole qui se déroule à partir de l’énigme que constitue le symptôme, fondant cette expérience de temporalité historisante qu’est le transfert.

Ce passage dans la parole, outre qu’il permet au patient d’être reconnu comme sujet, en inscrivant le symptôme dans une durée, en dégage ses variations. Sa matérialité en sera changée. De son inscription dans la chair, de sa participation à la physique lourde des habitudes, de son silence même va surgir une éloquence qui est celle des mots. Si bien que ce récit qui produit un mythe, une explication de l’indicible par un heurt inaugural dont rien ni personne n’a permis de réparer les dommages, en vient au fur et à mesure qu’il se construit à perdre de sa consistance. L’événement dont le souvenir est gravé dans le marbre s’avère inexact, et même recomposé de plusieurs souvenirs d’époques différentes dont l’importance se trouve proportionnelle au silence qui a précédé leur livraison. Bien plus, quand un ensemble de souvenirs vient offrir un événement traumatique premier comme cause des désordres qui le suivent chronologiquement, ce bel ordonnancement se trouve bousculé, c’est le traumatisme ultérieur qui a fait attribuer après-coup sa pathogénie à l’événement premier. L’existence même de celui-ci peut n’avoir pour seul fondement que sa valeur d’explication, il n’a jamais eu lieu.

Ce passage par la parole rencontre encore bien des difficultés, puisqu’à côté de la raréfaction ou du tournage en rond des propos dans la cure, sa relance ne sera opérée que par ce qui vient entre les lignes du discours concret : rêves, lapsus, redites, et aussi les élisions, les amnésies, les dénégations, soit ce qui concerne le refoulement et son retour.

Si bien qu’en avançant dans l’analyse, la parole qui a réussi à lever des symptômes échoue devant l’apparition de nouveaux symptômes, et la remémoration a rendu tout ce qu’elle pouvait, à savoir l’isolement de certains termes autour desquels tournent les incitations pulsionnelles. Ce n’est que lorsqu’un certain travail analytique est réalisé que peut être circonscrite la compulsion de répétition, qui est le principal moteur du transfert. Là où le patient n’a aucun souvenir de ce qu’il a refoulé, il le traduit en acte, il répète. « L’analysé ne dit pas qu’il se rappelle avoir été insolent à l’égard de l’autorité parentale, mais il se comporte de cette façon à l’égard de l’analyste. » (4)

L’obstacle au souvenir étant constitué par une force agissante qui est la résistance, le travail de l’analyste consiste à rapporter cette force agissante actuelle à un événement du passé, auquel est associé le refoulement d’incitations pulsionnelles. Mais la nomination de cette résistance ne suffit pas pour lever le symptôme. Il faut attendre que le patient ait le temps de la perlaborer.

C’est ce repérage et cette nomination des incitations pulsionnelles qui permettent de dire qu’il existe dans l’inconscient des représentations indestructibles, inaccessibles aux effets du temps, même si Freud a pu dire également que la nomination de ces représentations pulsionnelles s’accompagne, comme pour les objets issus de fouilles archéologiques, de leur destruction dès qu’elles sont en contact avec l’air libre.

Qu’il en soit ainsi ou non, le projet freudien était de faire advenir le je là où se trouvait le ça, là où les pulsions œuvraient en silence.

LE GRAPHE DE LACAN.

Pour tailler ce qu’il a appelé un jardin à la française dans le champ freudien, Lacan y introduisit des signifiants empruntés à d’autres disciplines, dont la linguistique, et une écriture topologique, le graphe, où le temps du dispositif psychanalytique trouve sa place. Après l’avoir mis en bonne place dans son discours Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, où la question du temps dans la cure était sous les feux de l’actualité par le biais du temps des séances, Lacan l’a repris dans le séminaire Le désir et son interprétation, en faisant un terme incontournable pour baliser le trajet que toute personne a à parcourir pour accéder à son désir.

LA DEMANDE.

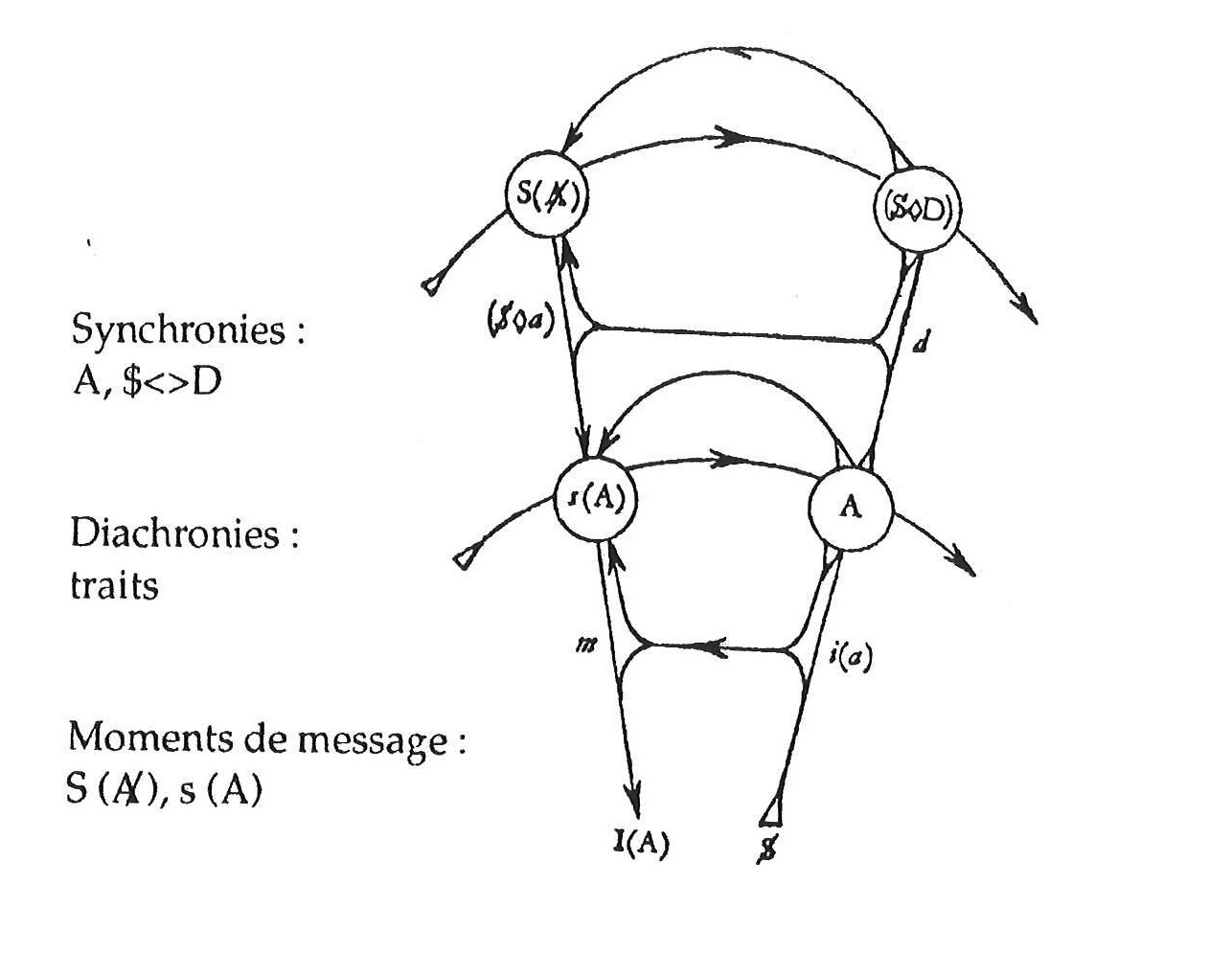

Il part de ceci, que le sujet protopathique, le sujet d’un manque primordial va devoir passer par les défilés de la parole pour adresser à l’autre sa demande, demande de soins dont le débordement en fait une demande d’amour. Ainsi il va prendre au lieu de l’Autre, A, trésor des signifiants, la batterie de signifiants qui lui permettent d’articuler, dans le temps, les aléas de la présence et de l’absence de l’objet convoité. Dans le très célèbre jeu de la bobine, l’enfant s’est saisi d’une synchronie primitive réduite à deux termes, fort-da, qu’il fait jouer sur l’organisation diachronique la plus simple, la succession alternée. Sa parole n’en est pas moins porteuse qu’une autre de la demande d’amour si insatiable. Cette phrase va rencontrer, au cours de son trajet temporel, les énoncés de l’Autre qui dans le moment de leur ponctuation lui font accéder à la signification dans l’Autre, la signification phallique, s (A).Ce qui fait, sur le graphe, trois temps :

– la synchronie du code de l’Autre,

– la diachronie de la parole,

– le moment de ponctuation du message.

Au-delà de cette boucle où l’enfant peut s’identifier à la signification de l’Autre qui est supposée satisfaire la demande de la mère, il y a possibilité pour l’enfant d’entendre ou de supposer que la présence de l’Autre n’est pas gratuite, qu’il réclame quelque chose en échange. N’ayant pour toute monnaie que ce qui concerne le fonctionnement de certains organes corporels qui font trou à la surface du corps, par lequel s’organise les premiers échanges avec l’Autre, l’enfant se trouve contraint de se séparer de pratiques, liées à la pulsion, incompatibles avec la poursuite de son commerce.

La succession de ces expériences, forcément conflictuelles avec l’Autre, peut connaître des issues très variables. Sans entrer dans les détails, l’issue souhaitable, en ceci qu’elle serait moins pathogène, se range sous ce que Freud a appelé le déclin de l’Œdipe, qui s’opère quand l’objet du litige avec l’Autre est devenu celui pour lequel l’enfant est temporairement disqualifié, le phallus.

Mais il est fréquent que cette opération œdipienne n’atteigne pas ce terme ; les revendications pulsionnelles continuent alors à opposer toute leur force à la signification phallique, et autour d’elles bourgeonnent les représentations inconscientes indestructibles.

L’ESPACE ET LE TEMPS DANS LE FANTASME

Les traces de ces conflits vont se déposer sur deux versants différents :

– soit le privilège est donné à une scène qui fait tableau, fétiche, qui organise le fantasme. Dans la formation du fétiche, que Lacan compare à un souvenir-écran, il y a transformation de données temporelles en données spatiales ;

– soit le privilège est donné à une histoire, celle d’un sujet se plaignant de n’avoir jamais été que lésé, spolié par l’autre.

C’est là qu’il est permis d’approcher « la véritable opposition entre perversion et névrose », ce que Lacan distingue ainsi : « Si la perversion est donc quelque chose d’articulé… d’interprétable, d’analysable pour autant que dans les éléments imaginaires quelque chose se trouve d’un rapport essentiel du sujet à son être, sous une forme essentiellement localisée, fixée,… la névrose se situe par un accent mis sur l’autre terme du fantasme, c’est à dire au niveau de \\\$. » « Dans son interrogation sur ce que le sujet tente de ressaisir au-delà de la demande, » au dernier terme ce n’est pas du niveau de la vérité, mais de l’heure de la vérité qu’il s’agit.

« C’est en effet ce qui nous… permet de désigner ce qui distingue le plus profondément le fantasme de la névrose du fantasme de la perversion. Le fantasme de la perversion est appelable, il est dans l’espace, il suspend je ne sais quelle relation essentielle ; il n’est pas à proprement parler atemporel, il est hors du temps. » (5) Dans nombre de perversions, le dispositif spatial, qu’il soit l’espace social ou l’espace du corps, joue un rôle prépondérant. En effet, un objet de ces espaces étant considéré comme phallique, la dialectique que le sujet engage avec lui se joue en termes de distance ou de révélation : l’objet est absent ou caché, et il va s’agir de l’acquérir ou de le dévoiler. En définissant ainsi la perversion, son champ s’en trouve élargi. C’est bien ce qu’avançait C. Melman, qui, considérant que la boulimie « est de plus en plus le mode général auquel nous sommes invités à fonctionner dans notre relation aux objets, soit un mode direct, immédiat, sans intermédiaire, sans attente, en abolissant tout ce qui est progression, démarche, travail, effort pour atteindre la satisfaction, il n’y a pas de temps à perdre ! » (6), concluait qu’un tel type de fonctionnement de l’oralité constitue une perversion.

Alors que « le rapport du sujet au temps, dans la névrose, est justement ce quelque chose dont on parle trop peu et qui est pourtant la base même des rapports du sujet à son objet au niveau du fantasme. Dans la névrose, l’objet se charge de cette signification qui est à chercher dans ce que j’appelle l’heure de vérité. L’objet y est toujours à l’heure d’avant ou à l’heure d’après. Si l’hystérie se caractérise par la fondation d’un désir en tant qu’insatisfait, l’obsession se caractérise d’un désir impossible ». L’obsessionnel, dans sa procrastination anticipe toujours trop tard. « De même que pour l’hystérique, il y a qu’il répète toujours ce qu’il y a d’initial dans son trauma, à savoir un certain trop tôt, une certaine immaturation fondamentale. » (7)

C’est que pour l’hystérique l’objet est à chercher dans le cours de ses intrigues intersubjectives, et pour l’obsessionnel dans ce qui conditionne son conflit intra-subjectif. La présence ou l’absence de l’objet y est conditionnée par le temps, et même plus précisément par la diachronie, les battements de la chaine symbolique. Les modes de refoulement de l’hystérie et de la névrose obsessionnelle nous le précisent bien. Dans l’hystérie, le refoulement est à l’origine d’un trou, d’une amnésie, c’est-à-dire que les signifiants refoulés ne sont pas pris dans la diachronie du discours concret. Leur rencontre dans le réel va les y faire ressurgir, mais trop tôt, c’est la mauvaise rencontre hystérique. Les signifiants du désir sont reconnus comme tels, mais il y a fuite et insatisfaction.

Pour la névrose obsessionnelle, les signifiants ne sont pas absents de la diachronie, mais les mécanismes propres à cette névrose – isolation, annulation rétroactive – leur ôtent leur portée concernant le désir .Si bien que, lorsque l’heure du rendez-vous avec son désir a sonné, l’obsessionnel tout occupé à colmater la brèche ouverte lors du précédent rendez-vous arrive trop tard. Sa procrastination tient pour partie de ce retard à la reconnaissance du désir qui vient faire rupture dans la diachronie du discours concret. Seuls des actes impulsifs, c’est à dire dissociés du battement de la chaine signifiante, viennent rompre son inaction.

LE DEUIL D’HAMLET

C’est ce qui se passe pour Hamlet. La tragédie qu’il vit tient dans la non-reconnaissance de son désir. Bien qu’il ait à disposition, comme l’obsessionnel, les signifiants qui trament son désir, ne les reconnaissant pas aux moments opportuns, son action va se trouver mise à l’heure de l’autre, lui faisant alterner l’immobilisme avec des actes qui sont aussi catastrophiques pour lui que la répétition peut l’être pour le névrosé.

La grande question portée par la pièce, et que Lacan soulève pour introduire son commentaire, puisqu’elle concerne tellement la cure psychanalytique, est la suivante : « Par quoi finalement, et par quelles voies, Hamlet arrive à accomplir son acte », l’acte qui conditionne l’accès à son désir ? Nous retiendrons pour notre propos deux voies, qui sont intriquées dans la pièce comme dans la cure, le deuil et la jalousie.

Pour Hamlet, l’opération du deuil évolue durant toute la pièce. Au début, avec la mort de son père, il lui arrive ce qui se produit pour beaucoup d’endeuillés, il hallucine, le fantôme de son père lui parlant et lui communiquant ses dernières volontés. C’est dire que, si la mort physique est bien constatée, la perte, qui est perte de toute possibilité d’échange avec le mort, n’est pas effective. C’est ce qu’il découvre dans les circonstances suivantes ; reprochant à sa mère l’absence de deuil de son royal époux et s’érigeant donc en parangon de fidélité au mort, la comparaison de son chagrin avec celui qu’il estime seul digne de lui être opposé comme rival, va faire pencher la balance du coté de ce dernier. Que ce deuil dans son ostentation soit supérieur au sien va le faire basculer dans une jalousie mortelle. Hamlet est jaloux de son manque.

Or c’est bien à un manque, une perte irréversible que doit aboutir le travail du deuil, le vivant ne reverra plus, n’échangera plus avec le défunt ; tous ses projets, anticipations de la jouissance de sa présence, chutent. Remarquons au passage que si les plus anciennes traditions ont organisé la séparation symbolique d’avec le mort, ce n’est pas sans la promesse d’une retrouvaille dans l’au-delà, ce qui pose la question de l’irréversibilité de la mort, et de la dette symbolique, la qualité du séjour au-delà y étant directement corrélée au devoir accompli sur terre. C’est pour cette raison qu’il n’a pas terminé sa tâche, son œuvre, que le père de Hamlet va griller en enfer, sa disparition étant d’autant plus réelle qu’elle est venue rompre le fil de sa vie avant la fin de son action, que la fibre symbolique permettait d’anticiper.

Pour Hamlet, dont ceci n’est pas le moindre tourment, entrer en action, c’est rompre son dialogue hallucinatoire avec le père, faire taire la voix du père pour ne rester qu’avec ses énoncés dont il aura à se débrouiller. C’est reconnaître l’inachèvement de son action, et le tuer une deuxième fois. Mais en reconnaissant cette deuxième mort pour le père, symbolique celle-là, il ne peut qu’admettre que cette mort-là vaut pour lui-même, d’où sa culpabilité d’exister.

LA JALOUSIE DU DEUIL

Hamlet en vient à être jaloux d’un deuil qu’il a provoqué, à son insu. En effet, non seulement il agit impulsivement dans le temps même de sa procrastination, mais il déplace les actes qu’il devrait accomplir : doit-il tuer son beau-père, qu’il tue, le père de celle qui lui était promise ; doit-il dire non au désir envahissant de sa mère, qu’il refuse, celle qu’il aimait autrefois, l’envoyant ainsi vers la mort ? C’est cette mort, dont il est responsable, qui lui revient dans le deuil de celui qu’il considère comme son rival.

N’est-ce pas ce qui arrive au névrosé, qui ne sachant rien des actes qu’il commet en douce, silencieusement, de ses actes qui constituent sa répétition, en a le retour par leurs effets chez l’autre ? Sa jalousie s’alimente de ce que l’ignorance dans laquelle il se trouve de la jouissance mise en jeu dans ses actes, comme le désir sur lequel il a cédé, lui font compter un déficit à son endroit ; c’est l’autre qui jouit, qui désire, pendant que, dans son fourvoiement de belle – âme, il dénonce un monde qui ne voudrait pas de lui.

C’est bien sur cette plainte que s’appuie le travail de la cure, constituant une historisation du conflit avec le monde, avant d’opérer le renversement dialectique qui consiste à faire dégager par le sujet la part qu’il prend dans ce désordre du monde. Qu’il advienne là où la répétition faisait des siennes, ce qui a été très tôt le projet freudien, fait du futur antérieur le temps du désir, en tant qu’il est reconnu comme ayant été pris dans la répétition.

Essayons maintenant d’examiner comment le serrage temporel qu’opère la cure, permettant de réduire la durée qui sépare la répétition de la reconnaissance du désir qui était pris dedans, peut être précisée avec l’aide du sophisme du temps logique.

LE TEMPS LOGIQUE

Sans entrer dans le détail du sophisme des trois prisonniers, dont la lecture du texte de Lacan jusqu’à obtention logique de la conclusion « je suis un blanc » reste un préambule incontournable, précisons rapidement ce qu’il met en place comme étant « les trois dimensions du temps ».

LA SYNCHRONIE

C’est elle qui permet, dans l’instant de voir, d’apporter une réponse à une certaine configuration. Cette synchronie, qui est le lieu du code, ne peut apporter de réponse que si elle comporte un nombre fini d’éléments, de sorte qu’un jugement par exclusion, selon une logique de privation, puisse être effectué. À voir deux noirs, on sait qu’il est exclu qu’on soit autre chose que blanc. Ce raisonnement purement mécanique, utilisant une logique éternelle, qui ne cesse de s’écrire, est réalisé en un instant, sans durée, par un sujet impersonnel. « On » ne peut répondre pour certaines configurations, pour lesquelles « on » ne sait pas.

LA DIACHRONIE

Ne voyant pas la solution, il reste à chacun à émettre des hypothèses sur son attribut, suis-je blanc ? Suis-je noir ? II est remarquable que ce soit en émettant une hypothèse fausse que la voie de la juste solution s’ouvre. Cette hypothèse qu’émet chacun : je suis noir, lui fait supposer que le raisonnement va se tenir chez l’autre, les deux autres sujets indéfinis réciproques, s’appuyant sur l’absence de départ immédiat. D’où ce renversement d’hypothèse, s’ils ne partent pas, je suis blanc, et donc je sors. Le départ simultané des deux autres infirme deux fois l’hypothèse, et motive deux arrêts sur le chemin de la sortie. Il faut cette mise en acte pour que se déploie sur un temps qui est durée, diachronie, le raisonnement nécessaire à comprendre le moment de conclure, qui passe par la non-compréhension de l’hypothèse de départ.

LE MOMENT DE CONCLURE (SURFACE ET TEMPS DU MÊME COUP) (8)

Après deux scansions suspensives, je me hâte de rattraper les autres dans leur raisonnement, et je sors.

Le moment de conclure permet au sujet de l’assertion sur soi de dire qu’il était en train de mener le raisonnement qu’il attribuait aux deux autres sur sa personne. De même qu’il est objet et sujet du raisonnement, ce moment est espace et temps du même coup, puisque dans la hâte un signifiant tiré de la diachronie est venu s’ajouter à la synchronie primitive, provoquant un chiasme entre l’éternité et la durée. Dans le sophisme, ce sont les deux scansions suspensives qui constituent ce signifiant nouveau.

Cette conclusion se réalise dans un état de désubjectivation au plus bas, le sujet se solidarisant au signifiant sur lequel il anticipe sa certitude, qui vient dans l’après-coup. Elle doit plus à l’acte lui-même qu’à la marche de concert vers la sortie, qui n’est nécessaire qu’à la menée du temps pour comprendre. « Si dans cette course à la vérité, on n’est que seul, si l’on n’est tous à toucher au vrai, aucun n’y touche pourtant sinon par les autres. » (9)

APPORT DU TEMPS LOGIQUE A LA DIRECTION DE LA CURE

L’INSTANT DU TRAUMATISME

Il n’est pas rare d’entendre dire d’une cure qu’elle stagne, qu’elle n’avance pas, expression qui implique que la cure en question ait une visée, qui dans ce cas n’est pas poursuivie. Dans ses travaux sur l’oralité, C. Lacôte, partant de l’évocation de ce temps stagnant, immuable où le récit revient toujours sur les mêmes énoncés, a rendu compte du passage qui peut s’opérer dans une cure à un temps de mouvement, d’enchaînement. Exemple, ce changement qui se produit quand une personne passe de préoccupations directement centrées sur la pulsion orale, alternance de boulimie-vomissement avec une anorexie, à autre chose. Non seulement il y a rupture dans le cycle de la répétition, mais il y a engagement dans des échanges avec d’autres interlocuteurs, implication dans d’autres projets.

Ce qui fait que d’un seul coup un certain nombre d’éléments symptomatiques dans la vie du sujet sont transformés, et que la temporalité s’est remise à fonctionner. « Il semble donc que le problème du fonctionnement pulsionnel… se pose selon une articulation entre une éternisation quasi-hallucinatoire et une temporalité qui ne trouve sa rigueur que dans le battement de la chaîne signifiante et non, comme on le dit trop vite, dans un retour à la réalité. » (10)

Ce temps d’éternisation quasi-hallucinatoire, nous le retrouvons dans le fonctionnement hors-temps de la perversion, ou encore dans cette fixation infinie de l’endeuillé dans l’hallucination du défunt .Il a un rapport des plus étroits avec l’instant de voir, puisqu’il peut être considéré comme le temps du prisonnier qui hallucinerait, alors qu’il voit deux ronds blancs, les deux ronds noirs qui lui assurent d’avoir la solution.

L’instant de voir est le temps de la privation, du traumatisme, de la rencontre avec le réel. Qu’il s’agisse d’une mort qui rompt le fil d’une vie et de ses engagements, de la découverte de la privation de pénis maternelle, ou d’un ratage quelconque qui est toujours une réponse du réel différente de celle anticipée, il peut y avoir désaveu de la perception et hallucination, ou investissement fétichisé du bord du trou du réel. C’est autour de cet objet halluciné que va s’organiser la jouissance silencieuse et infinie de la pulsion, qui est jouissance de la vie. Aussi il importe de déterminer ce qui préside au passage de ce silence à la parole, de la synchronie de l’instant de voir à la diachronie du temps pour comprendre, faisant passer le sujet, comme Adam et Eve, de la jouissance éternelle de l’arbre de vie à la jouissance bornée, laborieuse et douloureuse de l’arbre de la connaissance.

LE TEMPS DE L’INTERSUBJECTIVITÉ

Qu’Hamlet soit obligé d’en passer par l’heure de l’autre et la rivalité, la jalousie pour accéder à son désir, ou qu’une anorexique en passe par sa participation à un « trio infernal » où se joue sa pulsion, une hystérique par ses intrigues, nous indique bien la nécessité de ce passage par l’heure de l’autre qui est le temps pour comprendre. Comme le prisonnier du sophisme, chacun suppose que l’autre le voit différent de la foule anonyme et qu’il va savoir, sur son dos, la solution avant lui.

C’est dire combien le temps pour comprendre est tributaire d’une fiction, d’une hypothèse fausse, et d’une mise en acte qui lui est afférente pour se déployer. Le raisonnement qui y est tenu est une projection, et il prend en compte les actes collectifs causés par cette hypothèse fausse.

Un analysant, que son travail dans la cure amenait à une prise en considération sans précédent pour lui de ce qu’il en est de sa répétition, après que l’autre conjugal lui en ait fait retour, compara la vie à un jeu de cartes dont la donne propre à chaque joueur lui est cachée, de sorte qu’il ne puisse en prendre connaissance que par le jeu de ceux qui sont engagés dans la même partie que lui. Façon élégante de rendre compte de la donne inconsciente qui anime la répétition de chacun, et dont il ne peut être su quelque chose qu’à partir de la plainte relative aux prétendus mauvais coups, tricheries dont seraient coupables ceux qui sont engagés dans la même partie que le joueur. De plus, s’ajoute pour chacun aux difficultés du sophisme des trois prisonniers, que :

– Premièrement, personne ne sait d’entrée de jeu qu’il est engagé dans une partie, ni même quelles en sont les règles.

– Deuxièmement, il est engagé simultanément dans plusieurs parties d’ancienneté différente.

– Troisièmement, il ne sait pas avec qui il a engagé ces parties, ni si les protagonistes en sont différents et s’ils peuvent être engagés dans plusieurs parties à la fois.

Aussi pouvons-nous nous demander comment chacun arrive à faire avec de telles difficultés, concernant l’accès à la règle du jeu, la détermination de l’actualité d’un conflit, et le repérage des partenaires qui comptent dans la partie.

Dans une cure, le récit qui est avancé produit fréquemment une confusion, tant en ce qui concerne les acteurs que le temps et les enjeux de ce qui est rapporté. Mais chaque séance, en apportant des connexions nouvelles entre des éléments, des césures nouvelles entre d’autres, établit un déplacement du sens du récit. D’une séance à l’autre, les variations qui s’opèrent viennent marquer des différences, et aussi des similitudes, qui font qu’au-delà du temps, des personnages en cause et des enjeux conjoncturels des différents drames, se dégage un scénario dont les éléments se répètent quelles que soient les circonstances. Ce repérage opère un tri entre les mille petits drames conjoncturels et le drame central où se joue la vie du sujet. En effet, si l’on compare tout le déroulement d’une analyse au jeu d’échecs, nous observons qu’avec l’avancée de la partie le nombre de pièces en jeu diminue, que le scénario s’écrit sur une surface de plus en plus restreinte, avec un nombre réduit de signifiants, de sorte que « la position du sujet est plus aisée à repérer à l’intérieur » (11). Ces signifiants sont ceux du trésor des signifiants de la pulsion, \\\$<>D.

Notons, concernant ces quelques signifiants majeurs pour la détermination du sujet, qu’il est possible de les entendre au début d’une cure, dans l’énoncé du symptôme ou encore dans un rêve-programme. Mais l’analyste ne pourra en mesurer l’importance qu’après-coup, lorsque ces signifiants-là vont revenir se tisser dans la diachronie de la cure, dans les interstices du discours courant. Leur repérage par l’analyste s’avère d’autant plus précieux que, si la cure peut mettre du temps à remplir cette fonction d’historisation, une fois que celle-ci se met à opérer, elle vient à occuper largement le champ de la cure. Passant d’une histoire à une autre, bâtissant des théories, interrogeant les savoirs constitués, l’analysant s’enfonce allègrement dans le monde des représentations dont la consistance est d’autant plus forte qu’il se trouve éloigné du réel. Pourquoi prendrait-il le risque de s’éloigner de ce monde familier, qui fait le confort des psychothérapies, pour l’aventure hasardeuse d’une conclusion ?

Ce réel dont il n’est pas question dans le discours concret est celui des actes qui font participer, par le biais de la pulsion, le sujet à la jouissance du monde. Mais il y participe silencieusement. Alors comment le réel est-il rencontré dans la cure ? Comment ces signifiants majeurs du sujet peuvent-ils se détacher du flot verbal du discours courant ? C’est que précisément quand ils sont en jeu, la parole trébuche; et c’est ce que le cadre de la cure permet de rendre signifiant.

LE MOMENT DE LA SCANSION

Ce trébuchement, qui prend des formes très variées, peut se manifester aussi bien sur le corps chargé d’énoncer cette parole : il ne vient pas à la séance, ou alors sa voix va perdre de son assurance, devenir inaudible, que sur les mots du discours concret qu’il fait disparaître, se remplacer les uns les autres, devenir l’objet d’un doute. Ce trébuchement donc est toujours à l’origine d’une césure dans le cours de la diachronie, qui, elle, doit sa consistance à ce que ses éléments s’enchaînent. Et quand cette chaîne casse, il se produit cet effet que dans la béance ainsi créée viennent se loger les représentants de la pulsion refoulée. C’est le message de S (A barré) envoyé sur le code \\\$<>D.

L’embarras causé au locuteur par n’importe quel trébuchement nous renseigne sur son symptôme, soit l’écart qui sépare le refoulé de la parole, en ceci que d’un lapsus par exemple il peut dire : « Eh bien oui, c’est tout à fait ça ! » concluant que son désir était là, réprimé ; comme il peut très bien ne pas l’avoir entendu ou en refuser la signification.

Ce qui nous permet de dire que le trébuchement de la parole, rendu signifiant dans le temps de la cure, constitue le signifiant nouveau S(A barré) qui permet, comme la scansion suspensive du sophisme des trois prisonniers, d’énoncer la solution, c’est-à-dire d’extraire des énoncés du discours concret les signifiants de la synchronie de la pulsion, \\\$<>D ; il survient comme un accident dans le temps pour comprendre, provoquant une non-compréhension qui invalide l’hypothèse à l’origine du raisonnement. D’où la nécessité de le saisir à la hâte pour dégager ce qu’il en est du désir, dès lors que la tendance refoulée est rendue audible.

QUESTIONS SUR LE SYMPTÔME

Pour Freud, la nomination de la pulsion refoulée, comme pour Lacan la nomination du sujet dans l’articulation inconsciente indéfiniment répétée, encore qu’il ne puisse « être nommé mais seulement indiqué par quelque chose qui se révèle soi-même comme coupure, comme fente, comme structure de coupure dans le fantasme » (12), ont pris une grande place dans le projet de la cure. Aussi, nous pouvons nous demander ce qui vient faire obstacle à cette nomination, ou à cette indication du sujet, cet « est-ce » supposé dans la répétition.

Qu’est-ce qui fait que pour celui qui vient « parce que ça ne marche pas au moment de payer comptant, de quoi qu’il s’agisse, du désir sexuel ou de l’action au sens plein ou au sens le plus simple » (13), ce moment qui est aussi celui de la scansion soit évité ? Et comment est-il évité ?

Avec les indications de Lacan, sur cette préférence apportée dans le fantasme à l’espace pour le pervers, et au temps pour le névrosé, nous pouvons réinterroger ce que sont les actes prématurés qui viennent faire avorter le raisonnement avant son terme logique. N’y aurait-il pas une fixation élective du fantasme du pervers à l’instant de voir, son hallucination « des deux noirs » motivant le passage à l’acte de sa sortie ? Alors que la fixation du névrosé serait plus électivement portée sur le temps pour comprendre : il aurait pris note de la privation à l’instant de voir, se serait lancé dans le ballet du temps pour comprendre, mais son acting-out serait de sortir trop tôt ou trop tard. « Le névrosé est toujours occupé à faire ses bagages…, il les rassemble, en oublie ou il les met à la consigne, mais il s’agit toujours de bagages pour un voyage qu’il ne fait jamais » (14). Ces bagages ne seraient-ils pas le refoulement secondaire, soit les signifiants des différents temps pour comprendre qu’il a laissés sans conclusion ?

Ces questions concernant une fixation élective différente pour chaque symptôme sont rendues plus délicates encore par la transitivité qui existe entre l’instant de voir et le temps pour comprendre qui font que chacun a affaire aux deux temps. C’est sur eux que se fonde une intersubjectivité, les actes silencieux de la répétition des uns suscitant la plainte des autres. En effet, si chacun peut se spécialiser dans l’un ou l’autre de ces rôles, il est plutôt de règle qu’il joue tour à tour les deux rôles. Il existe un auto-entretien de ces deux temps, puisque quand l’un laisse croire à l’autre qu’il sait où est l’objet, l’autre le lui accorde aisément, espérant bien le lui prendre, ne serait-ce qu’après sa mort. Ce qui fonde la stabilité du montage est donc lié à un accord durable sur la permanence spatiale, l’éternité d’un objet. De plus, l’effet même de la conclusion sur la circularité de ces deux premiers temps peut nous orienter vers ce qui est évité dans l’intersubjectivité supposée ; car non seulement la conclusion vient déplacer la division de l’inter vers l’intrasubjectivité ; celui qui raisonne devient du même coup objet et sujet, celui sur le dos de qui a été mené le raisonnement et celui qui menait le raisonnement qu’il attribuait aux autres, mais elle vient aussi rendre la perte de l’objet, perçue à l’instant de voir, constatée au temps pour comprendre, irréversible. L’objet supposé jusque-là s’avère n’être qu’une hypothèse qui choit, alors que l’objet saisi dans le moment de conclure, qui est « le signifiant du désir de désir » (15), le signifiant nouveau, ne vaut qu’un moment. La conclusion manquée ne pourra plus être portée avec les mêmes termes, une fois son échéance passée. Par ailleurs, le signifiant nouveau vient ruiner toute idée d’éternité, fondée sur le postulat d’une synchronie immuable, égale à elle même, puisqu’il vient s’y ajouter après avoir été créé ex-nihilo.

LE TEMPS LOGIQUE ET LE TRANSFERT

En considérant la prise de l’analysant dans « la temporalité historisante de l’expérience du transfert » (16) sous l’angle du temps logique, comme nous y invite Lacan, nous pouvons nous demander quelle place vont tenir, et avec quels autres prisonniers, respectivement l’analysant et l’analyste à chacun des trois temps.

* Si à l’instant de voir celui qu’il n’est pas rare d’entendre dire « je viens vous voir », voit l’analyste « noir », soit comme lui offrant la solution, il n’a plus aucune raison de rester. Ce qui souligne l’importance du vide que Freud a organisé de ce côté, comme meilleur initiateur de la parole.

* Le temps pour comprendre tient une toute autre place dans la cure, puisqu’il constitue le travail historisant de la parole, non pour établir ou rétablir la réalité des événements vécus, mais pour en réinterpréter la vérité du désir qui n’avait pas trouvé sa conclusion.

Il présente avec le transfert ces deux points communs :

– il fait intervenir un savoir supposé dans l’autre,

– il s’articule d’une mise en acte de ce savoir.

C’est par rapport à ce savoir que l’analyste trouve à se positionner, s’il veut que son action permette à l’analysant d’arriver à sa conclusion.

Aussi doit-il veiller à ce que l’analysant entre dans ce temps pour comprendre, avant de repérer le jeu des alternances de remémoration et de mise en acte qui font que sa sortie soit prématurée ou différée par rapport à une conclusion possible.

L’entrée dans le temps pour comprendre peut paraître bloquée, parfois indéfiniment, pour ceux qui sont fixés à l’instant de voir : toxicomanes, pervers ou mutiques, mais remarquons toutefois que le court récit de leurs symptômes, ou même leur venue silencieuse, réalise une mise de quelques signifiants dans l’ordre diachronique, qui peut donc s’offrir dans le transfert à une possibilité de césure, qui ouvre sur le temps pour comprendre.

Ce temps pour comprendre se jouant entre raisonnement et acte, entre le développement dans la parole de l’hypothèse fausse et la mise en acte silencieuse, le psychanalyste a donc à veiller à ce que l’analysant pousse aussi loin que nécessaire l’hypothèse fausse, le proton pseudos, faisant taire toutes les objections rationalistes ou réalistes qui viendrait faire obstacle à son aboutissement à son point d’absurdité.

* Le moment de conclure trouve sa possibilité dans le transfert, de ce que le trébuchement de la parole y devient signifiant. C’est la fonction de l’analyste, suspendant toutes les certitudes de l’analysant, de le mener vers ce point de non-compréhension qui lui fait revenir sur la séquence signifiante qui vient de passer, pour en dégager la vérité du désir qui y aura été pris. L’interprétation de l’analyste opère dans ce sens, utilisant le matériel signifiant de la séance en cours pour donner à entendre, au-delà de son non-sens, la tendance refoulée. Ce que nous pouvons situer ainsi sur le graphe, la scansion suspensive S (A barré) est le signifiant nouveau qui permet, après-coup, de dégager du discours concret les signifiants de la pulsion (\\\$<>D) qui y sont enchâssés.

Cette conclusion, en fournissant un signifiant de plus, produit un sujet dans l’intervalle qui s’est créé avec le signifiant du temps pour comprendre.

Il va s’ensuivre une perlaboration qui consiste aussi bien en la réinterprétation du passé qu’en la mise à l’épreuve du déplacement subjectif qui s’est opéré ; ça ne se répète plus de la même façon.

Ce qui n’empêche pas que ça se répète, offrant l’occasion de nouveaux temps pour comprendre et moments de conclure qui vont dégager la batterie des signifiants en \\\$<>D qui détermine le sujet du désir. Mais le passage par ces trois temps, outre qu’il isole ces signifiants, permet le repérage du trajet qui, initié par la rencontre d’un réel toujours là, fait passer par un raisonnement logico-déductif chaque fois différent et erroné pour arriver à « la vérité sans vérité » (17) d’une conclusion qui produit le signifiant qui accroche la bride du symbolique à celle du réel. Aussi, dès que la cartographie de ce trajet opérée, le réel qui l’origine perd sa connotation d’accident pour devenir une dimension à part entière de la structure du parlêtre.

NOTES

(1)J.LACAN, Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Seuil, p.202.

(2)M. ELIADE, Le mythe de l’éternel retour, Folio, p.183.

(3)A. ITEANU, L’espace et le temps des autres, inL’espace et le temps aujourd’hui, Seuil, pp.261-288.

(4)S. FREUD, Remémoration, répétition, perlaboration, in La technique psychanalytique, P.U.F., p. 108.

(5)J. LACAN, Le désir et son interprétation, Leçon du 15 avril 1959.

(6)C. MELMAN, Innocence de l’oralité, inL’oralité: Le trimestre psychanalytique n° 1,1990.

(7)J. LACAN, Le désir et son interprétation, leçon du 15 avril 1959.

(8)J. LACAN, Les non-dupes errent, leçon du 9 avril 1974.

(9)J. LACAN, Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée, in Écrits, Seuil, p. 212.

(10)C.LACOTE, Comment parler de l’oralité selon les concepts lacaniens ? , in L’oralité : Le trimestre psychanalytique n° 1, 1990, p.63.

(11)J. LACAN, Le désir et son interprétation, leçon du 4 février 1959.

(12)Ibid, Leçon du 10 juin 1959.

(13)Ibid, leçon du 3 juin 1959.

(14)Ibid, leçon du 24 juin 1959.

(15)Ibid, leçon du 1er juillet 1959.

(16)J.LACAN, Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, p. 318.

(17)Ibid, leçon du 8 avril 1959.

BIBLIOGRAPHIE

ANONYME, Temps et effets de temps dans l’analyse, Scilicet n° 6/7, Seuil, 1976.

M. M. CHATEL, L’acte de ponctuation ou le temps de la coupure des séances courtes, in Esquisses psychanalytique n° 15,1991.

COLLECTIF, L’espace et le temps aujourd’hui, Points-seuil, 1983.

M. ELIADE, Le mythe de l’éternel retour, Folio-essais, 1989.

S.FREUD, L’esquisse d’une psychologie scientifique, in La naissance de la psychanalyse, P.U.F., 1979.

S.FREUD,Remémoration, répétition, perlaboration, in La technique psychanalytique, P.U.F., 1977.

S.FREUD,L’inconscient, in Métapsychologie, Gallimard, 1968.

S.FREUD,La personnalité psychique, in Nouvelles conférences sur la psychanalyse, Gallimard, 1936.

J. LACAN,Le temps logique et l’assertion de certitude anticipée, in Écrits, Seuil, 1966.

J. LACAN,Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, in Écrits, Seuil, 1966.

J. LACAN,Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, Seuil, 1978.

J. LACAN,Le désir et son interprétation, Séminaire 1958-59, inédit.

J. LACAN,Les non-dupes errent, Séminaire, 1973-74.

C.LACOTE, Comment parler de l’oralité selon les concepts lacaniens ? , in L’oralité : Le trimestre psychanalytique n°1, 1990, Association freudienne internationale.

S. LE POULICHET,L’œuvre du temps en psychanalyse. Rivages, 1994.

C. MELMAN,Innocence de l’oralité, in L’oralité : Le trimestre psychanalytique n°1, 1990, Association freudienne internationale.

E. PORGE,Se compter trois. Le temps logique de Lacan, Eres, 1989.

B.VANDERMERSCH,Hypothèse sur l’efficacité de l’unique interprétation de Freud à Hans. Bulletin de l’association freudienne internationale n°60, novembre 1994.