Moi… je

ou

Le lieu grand Autre

Moi je

Je vais vous parler de « moi, je ».

Premièrement moi, c’est toujours déjà objectivé. En tant qu’objectivé, moi est toujours déjà dans la pensée : moi je pense, « moi pense ». C’est possible, mais ce n’est jamais certain. « Moi pense » peut-être, mais peut-être tout aussi bien « moi ne pense pas ». Partagé entre « je pense » et « je ne pense pas ».

Deuxièmement après « moi, je » se présente en deçà de toute objectivité et de toute pensée. Comme tel « je suis ». Mais que veut dire ce « je suis » ; si je me contente de suivre, je ne suis pas. Je suis toujours partagé entre « je suis » et « je ne suis pas ».

« Moi je », nous avons appris la bienséance d’éviter autant que possible ce « moi je ». Comme au jeu de « ni oui ni non », où il s’agit d’éviter l’un et l’autre alors qu’on crève d’envie de dire oui, de dire non, je suis aspiré dans le jeu social d’éviter autant que possible de parler de « moi je ». Vous pensez peut-être pouvoir rester en dehors de ce narcissique moi, au-dessus, dans les nues du signifiant et du grand Autre, proposées dans les voutes célestes de la théorie psychanalytique. Ce grand Autre, en tant qu’il permettrait de sortir de la perspective narcissique du « moi je », n’est rien d’autre qu’une nième variante d’un Dieu moralisateur, effaçant la question du « moi je » pour construire une masse, une armée, une église, une secte, une troupe. Dans la psychanalyse, il n’y a aucun prêtre de ce grand Autre nébuleux qui servirait de contrepoids au moi je.

Car vous et moi, nous restons indéniablement pris dans notre « moi je », qui occupe tout notre espace psychique : il n’y a pas de lieu du grand Autre en dehors de ce moi je, qui, disons-le déjà, équivaut au lieu grand Autre. Freud l’avance dans son introduction du narcissisme (en 1914) et Lacan le reprend dès son premier séminaire, qui tourne essentiellement autour du narcissisme introduit par Freud.

« Moi je » donc.

Moi pense et je suis. Je serais donc dans la position cartésienne : « moi je pense, donc je suis » ; éventuellement modulée par l’invention de l’inconscient, qui anime les pensées du moi. Donc je suis ; autrement dit, il existe un sujet de l’inconscient. Cette position cartésienne, y compris sa modulation avec la thématique de l’inconscient pour en faire un cogito freudien est purement utopique : une telle pensée ne correspond jamais à une réalité existante.

Le lieu grand Autre

Nous n’avons jamais la position d’un je qui corresponde au moi (pas même après l’interprétation de l’inconscient) ; nous n’avons jamais un moi qui pense comme je suis ou un je qui est comme le moi pense. Ce qui seulement a lieu, c’est le lieu du Cogito lacanien, qui contredit radicalement le lieu du Cogito cartésien : ou je ne pense pas ou je ne suis pas. C’est le lieu grand Autre, non pas le lieu d’un grand Autre ou du grand Autre, mais le lieu Autre que le « je pense donc je suis ». Il occupe tout l’espace. Le Cogito cartésien restera purement u-topique

(ce qui veut dire sans lieu).

Le lieu grand Autre peut être défini par ce qui se joue premièrement au niveau du « moi » avec « je pense ou je ne pense pas » et deuxièmement au niveau du « je » avec « je suis ou je ne suis pas » et avec les différentes combinaisons de ce qui se joue au niveau du moi (pense ou ne pense pas) et du je (suis ou ne suis pas).

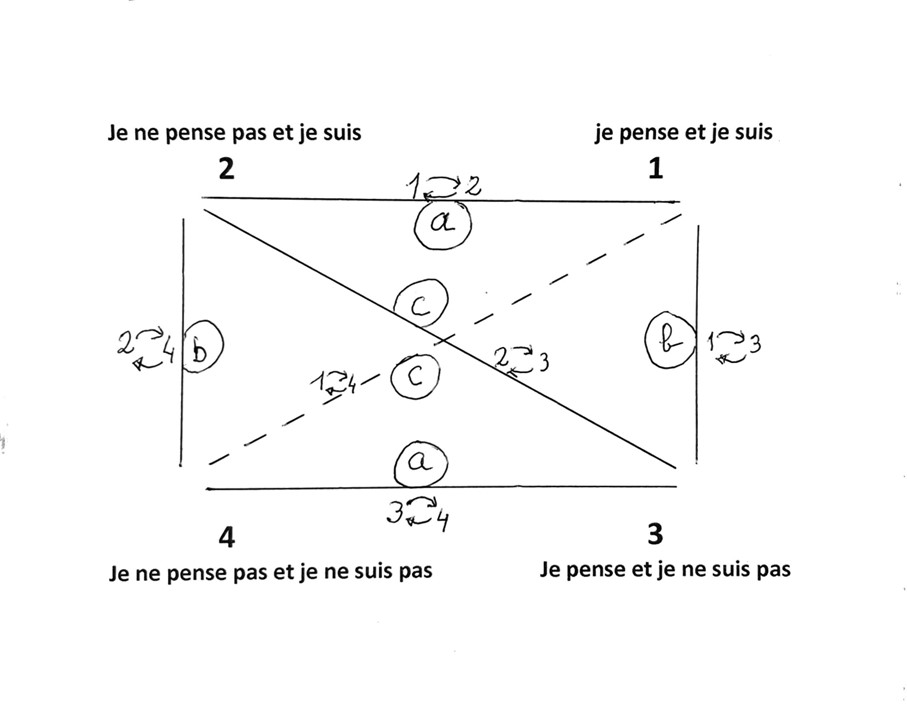

Il y a quatre positions où se conjuguent « moi » et « je » (moi qui pense ou ne pense pas d’une part et je suis ou ne suis pas d’autre part) :

Arpenter le lieu grand Autre dans le groupe de Klein

Ces quatre positions sont théoriques en ce sens qu’elles supposent chaque fois une fixité du « je pense » (positivement ou négativement) et du « je suis » (positivement ou négativement). Or, nous n’avons jamais cette fixité de position : « je pense » tourne inévitablement en « je ne pense pas » (et inversement), « je suis » tourne inévitablement en « je ne suis pas » (et inversement).

Nous n’avons jamais que les différents mouvements situés entre ces quatre positions fixes. Il existe six mouvements : 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Ils se répartissent en trois groupes soit a) on change le signe du moi (Je pense — je ne pense pas, 1-2 et 3-4), soit b) on change le signe du je (je suis — je ne suis pas 1-3 et 2-4), soit c) on change les deux signes à la fois (1-4 et 2-3).

Voilà le groupe de Klein du « moi je », c’est-à-dire de toutes les combinaisons possibles du moi qui pense ou ne pense pas et du je que je suis ou ne suis pas. Le groupe de Klein est ainsi complet.

S’il est arrivé à Lacan de parler d’un « demi-groupe » de Klein à ce propos, c’est qu’il s’agirait d’exclure radicalement le narcissisme du « je pense et je suis », propre au Cogito cartésien, à la psychologie, mais aussi au soi-disant Cogito freudien qui consisterait à pouvoir penser — en fin d’analyse par exemple — comment je suis déterminé par mon inconscient.

Disons-le d’emblée, malgré l’impossibilité radicale de ce « je pense et je suis », « je suis comme je pense » et « je pense comme je suis », il faut maintenir cette place pour des raisons cliniques aussi bien que théoriques impliquées dans la pratique psychanalytique elle-même.

Pour des raisons cliniques, chacun reconnaîtra aisément que le « je pense et je suis » revient continuellement quelque que soient le nombre de tranches d’analyse ou l’engagement dans la passe. Bien plus, cette position insiste d’autant plus que l’analyse se poursuit et s’approfondit dans la passe.

Pour des raisons théoriques, car chacune de ces quatre positions ne valent comme des objets d’observation pour un observateur en dehors du coup, en dehors du mouvement du moi je. Ce qui veut dire qu’il ne s’agira jamais d’évaluer la soi-disant réalité d’une position occupée par un personnage qui y serait fixé. Ainsi, le « je pense et je suis » n’est pas observable ou prouvable, c’est une fiction. Ainsi, le « je ne pense pas et je suis » n’est pas un étant concret, c’est un semblant d’être, faute de mieux on le prend comme un point de départ provisoire, comme déclencheur de mouvement vers une autre position. Ainsi, le « je pense et je ne suis pas » vaut comme la vérité, mais ce n’est en rien une vérité d’adéquation à une réalité donnée, au contraire c’est une ouverture sur ce qui n’est pas (et peut donc ouvrir la création ou l’invention). Ainsi, le « je ne pense pas et je ne suis pas » n’est en rien la position d’un pur débile sans aucune consistance réelle, c’est la place d’où peut s’ouvrir le vrai sens de la jouissance : le plus-de-jouir (le principe de jouissance) qui dépasse toutes les petites jouissances engluées dans leur recherche de plaisir déjanté pour ouvrir le champ d’invention et de création propre à l’inconscient dynamique.

Celui qui veut rentrer dans l’acte psychanalytique doit d’emblée abandonner toute position d’extériorité par rapport au moi je. Le schéma du groupe de Klein du « moi je » implique un engagement et il est exclu de prendre le schéma comme un cadre objectif.

Le fonctionnement du lieu grand Autre

Quelques remarques à propos de la figuration du groupe de Klein (du moi je).

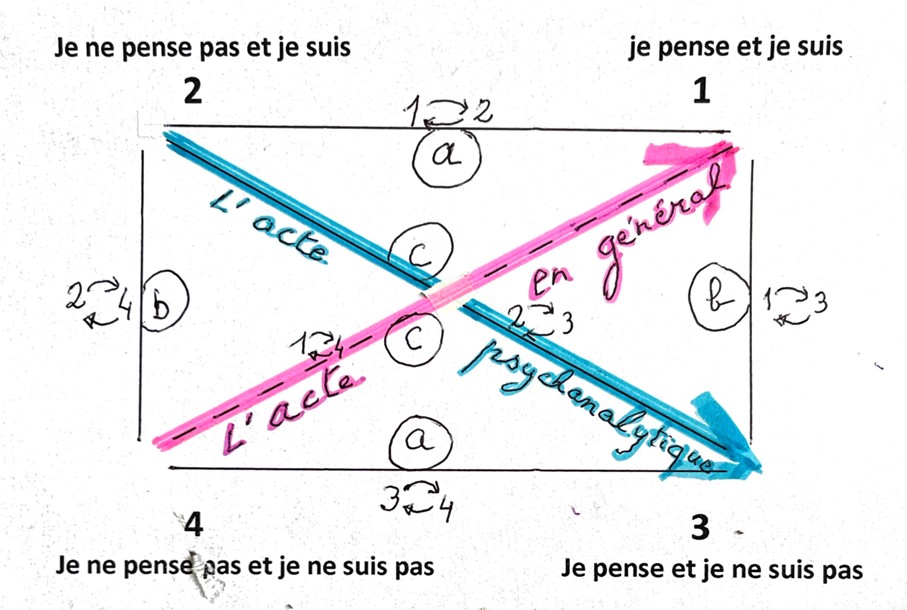

L’acte psychanalytique et l’acte en général

Avec l’engagement dans le « moi je », avec la mise en place du lieu grand Autre, avec les multiples mouvements dans ce lieu, esquissons maintenant très radicalement l’acte, l’acte psychanalytique d’abord puis l’acte en général. Ils s’éclairent à partir du moi je, du lieu grand Autre, du groupe de Klein ou du tétraèdre.

Ces deux types d’actes correspondent au mouvement c, qui d’un seul coup change tout, du côté du je pense comme du côté du je suis.

est essentiellement un mouvement résumé comme une arête bien précise du tétraèdre. Cette arête qui donne l’orientation de l’acte psychanalytique ; elle peut valoir comme la résultante d’un parcours plus complexe (et c’est pratiquement toujours le cas) par exemple 2 -1 — 4 – 3, ou encore 2 – 4 – 1 – 4 – 1 – 2 – 4 – 3.

L’arête bien précise du tétraèdre 2 – 3 résume le mouvement de l’acte psychanalytique ; tout change du côté de la pensée (du non-penser surgit le penser) comme de celui de l’être (de l’être advient le non-être).

Même si les deux points extrêmes de l’acte psychanalytique (2 et 3) ne sont en rien des réalités observables et objectives, essayons de les préciser :

Le point 2 — je ne pense pas et je suis – vaut comme la position d’un être qui ne se laisse pas affecter par ce qu’on en penserait. C’est la position de départ de l’analysant qui devrait dire ce qu’il voit passer à la fenêtre du train de tout ce qui se présente à lui, sans trier, sans juger, sans penser – on exclut tout grand Autre qui penserait, les commentaires et interprétation qu’il pourrait faire. L’Autre ne répond pas ; telle est l’aliénation : fondamentale et point de départ pour l’analysant. Mais l’analyste lui-même doit être pris dans cette même aliénation ; il ne s’agit pas qu’il vienne combler le vide de pensée de l’analysant par un savoir puisé dans son expérience acquise ou dans ses livres. Il ne pense pas, lui non plus. Et ce qui se présente à lui, c’est ainsi le rien radical, précieux vide qu’il ne faut surtout pas combler. L’aliénation de l’analysant et de l’analyste n’est que le point de départ d’un renversement complet du je ne pense pas en je pense, mais en même temps l’effacement de l’être ; c’est le point 3 : l’inconscient qui vaut comme ce qui n’est pas, pas encore né, dans le mouvement de l’être pas encore advenu. Du côté de l’analysant comme de celui de l’analyste. L’ouverture de l’inconscient comme de ce qui n’est pas encore né.

Et l’acte analytique est le renversement complet de l’aliénation pour laisser la place à cet inconscient.

L’acte psychanalytique passant du « je ne pense pas » au « je ne suis pas » fait entrevoir la puissance de ce double négatif à l’intérieur du « moi je ». Dans le « moi je », on voit le positif, comme le résultat d’un acte dont l’origine se perd dans la nuit. Comment se fait-il qu’un acte en général conduise à l’émergence positive d’un sujet ? Qu’une œuvre d’art conduise à l’émergence d’un sujet artiste ? Etc. Ça se joue aussi régulièrement dans le cours d’une analyse. Le sujet s’affirme comme « moi je » : « moi je pense et je suis », « mes actes le prouvent ». C’est l’émergence d’un moi. Faudrait-il le borner ou le brider dans garder juste mesure ? Non, il s’agit de le garder dans le mouvement d’éclosion à partir du « je ne pense pas et je ne suis pas ».

Il risquerait d’apparaître comme un moi « surdimensionné ». Ce dernier n’est jamais qu’un moi qui a perdu sa dimension fondatrice, le point 4, « je ne pense pas et je ne suis pas » (peu importe d’ailleurs ses productions dans lesquelles il est coincé). Avec cette perte d’une dimension fondamentale du moi je, c’est bien plutôt un moi sous-dimensionné »

Le développement du « moi je » qui est essentiellement la structure complexe et complète du tétraèdre ne sera jamais « trop », « surdimensionné » ou exagéré, pourvu qu’il ne laisse tomber aucun des moments qui le font vivre dans son lieu, le lieu grand Autre.

Le seminaire de Stéphane Thibierge de ce soir est reporté au mercredi 18 février à 21h !