Je vais vous parler du séminaire La Topologie et le Temps puisque c’est ce que l’on m’a proposé.

Parce que là, on vient de parler des séminaires précédents, avec Soury… Ça fait depuis Les non-dupes errent que Lacan cite Soury et Thomé.

Il y a une longue contribution de Soury qui disait effectivement que, lui, il était parti d’une lecture dans Lacan en commençant par se poser une question qui est que Milnor rencontre dans « Link groups » la chaîne borroméenne qu’il appelait prototypique.

Plutôt que classique, c’était le prototype, c’est-à-dire les anneaux de Borromée, la famille italienne, et Milnor s’y intéresse et Lacan s’y intéresse.

La question de Soury était simple, c’était : « Est-ce que c’est pour la même raison ou pour des raisons différentes ?«

Ce que je trouve très bien c’est d’avoir des hypothèses de lecture, se poser des questions ça permet de lire et, peut-être, voir apparaître d’autres choses. C’est une question de méthode.

Et il était très méthodique Soury. Moi, je dois beaucoup à Soury. Je ne confonds pas Lacan et Soury, je dois des choses très différentes à Lacan et à Soury, mais je reconnais que, comme ils sont disparus à trois mois de différence au même moment, je me suis retrouvé plutôt orphelin depuis.

Soury m’a permis de commencer à dessiner… On a beaucoup travaillé ensemble par des échanges… On a eu beaucoup de discussions et aussi, on travaillait à la Maison des Sciences de l’Homme, et on dessinait énormément.

J’ai commencé à dessiner des nœuds. Lacan m’avait montré un dessin de trois anneaux empilés, il cherchait comment mettre un quatrième rond, c’était la chaîne à quatre qu’on trouve dans le séminaire… qui va lui permettre de traiter du sinthome. C’est-à-dire de l’état de la psychose comme réparation d’une chaîne à trois défaite pour Schreiber, réparation par la suppléance freudienne. C’est ce qui donne la première théorie du symptôme qui est l’ancien système de production, que Lacan appelle sinthome, dans son écriture latine, puis ça s’est écrit à un moment donné symptôme avec des lettres grecques…

Ça, ça se réfère bien à la définition que donne Marx du symptôme en disant que c’est un ancien système de production qui survit dans un nouveau.

Beaucoup cherchent dans les séminaires… dans le séminaire Le Sinthome, justement, à savoir ce que veut dire ce mot : « sinthome ». C’est l’ancienne théorie de la psychose avec Schreber et Freud, que Lacan va être remplacée par le nœud de trèfle et le borroméen.

Le borroméen serait, disons, la solution qui explique l’échec de la psychose qui met en continuité les trois ronds qui permet de faire comme ça un nœud de trèfle, et Lacan dit que la psychose comme personnalité c’est le nœud de trèfle.

Alors je vous propose de piger ça, après ce qui vient d’être dit, c’est qu’effectivement, quand il y a plusieurs ronds – Imaginaire, Symbolique, Réel – la distinction des ronds dans les chaînes permet une lecture plus accessible que dans les nœuds propres.

Les nœuds faits d’un seul rond, n’ayant plus cette distinction ni entre les ronds, ni entre des chaînes qui sont homotopiquement neutres et des chaînes qui ne le sont pas. Des chaînes à deux ronds, à trois ronds, on a une plus grande difficulté de lecture.

C’est à mon avis la raison qui fait que Lacan dit que le symptôme paranoïaque maintenant, c’est un nœud de trèfle, c’est une mise en continuité des trois ronds qui détruit la diversité qui permet la lecture.

Je vous proposerais maintenant de considérer la psychose paranoïaque comme une forclusion, mais pas seulement du signifiant du Nom-du-Père comme c’était le cas au début quand Lacan a présenté le déclenchement de la psychose, du délire. La rencontre avec un signifiant qui n’était jamais venu là.

Mais maintenant que la forclusion porte sur la lisibilité, sur la lecture.

C’est-à-dire j’insiste sur un point, si vous voulez bien, c’est qu’il y a deux composants du narcissisme qui sont prégénitaux.

Lacan nous explique dans D’une question préliminaire [à tout traitement possible de la psychose] que ce n’est pas pré-œdipien, c’est impensable ainsi, mais qu’il faut parler de phases prégénitales. Et dans ces phases prégénitales il y a quelque chose que Lacan va dire dans la dernière leçon du séminaire, à Paris, avant de se taire définitivement.

C’est pas du tout parce qu’il est Alzheimer ou aphasique, qu’il n’a rien dit à la Maison de la chimie avant le vote de la dissolution. C’est parce qu’il a décidé de ne plus rien dire à Paris. Il a juste parlé encore à Caracas.

C’est parce que la dernière chose qu’il nous dit à Paris, c’est sa proposition qu’il fait avec la définition du trauma. Que le trauma, c’est que nous sommes, vous êtes, que nous sommes tous traumatisés par le malentendu des parents. Et il ajoute « les parents ne s’entendent pas crier. ». Voici une solution très élégante du traitement du trauma lié aussi à l’affaire de la dite « scène primitive », la séduction qui ne se réduit pas à la maladresse, perçue par la petite, de l’adulte dérangé côté mâle par la métaphore nécessaire de son désir[1] qu’il méconnait en direction des femmes.

C’est-à-dire que l’enfant restera justement sur la touche parce qu’ils, les parents, ne se rendent pas compte qu’ils parlent.

L’enfant n’arrive pas à surmonter sa déception du fait que les parents ne s’intéressent pas du tout à l’énonciation.

Et les adultes non plus ! Lacan l’a écrit dans L’Étourdit : « qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit [dans ce qui s’entend]. »

Il y a des enfants qui sont des vrais athées, qui ne reconnaissent pas ce trou que Lacan appelle la D.I.[2]. Mais à nous, ça nous fait quelque chose de l’écrire la D.I. parce que ça ressemble au dieu dit en latin : « la dei » de l’Eglise catholique romaine, n’est-ce pas, qui serait féminisé, la D.I.[3] .

C’est le trou réel qui fait que nous sommes dans ce trou, et ça c’est le premier élément qui fait rentrer le sujet dans le symbolique, dans la langue, dans le fait de ne plus être seulement dans « la fonction imaginaire du phallus » de la sexualité animale mais dans « la fonction imaginaire du phallus symbolique » qui est l’énonciation, la Loi de la Parole : La fonction phallique comme impératif du dire.

Le deuxième composant prégénital c’est l’incorporation que Lacan traite dans plusieurs séminaires successifs, j’en noterais trois, mais qui culmine dans Radiophonie dans la question II deux où il va donner la version princeps de l’incorporation, en évoquant la difficulté pour le sujet qui est, justement, que le corps de langage qui rentre dans le corps naïf, tient au corps par les incorporels dont parlaient les stoïciens, et il en énumère trois nouveaux.

C’est ici qu’il faut faire une différence entre la Parole et l’écrit parce que les trois nouveaux incorporels qu’il note sont : la fonction, qui fait réalité de la mathématique, l’application pour la topologie et l’analyse pour la logique, c’est-à-dire des notions mathématiques, alors que chez les stoïciens les leurs sont plutôt liés à la Parole. Et cette différence à mon avis est cruciale.

C’est au moment de l’incorporation que se fixe, à mon avis, c’est une hypothèse, la psychose qui deviendra visible, qui apparaîtra à l’âge adulte, au moment justement de la rencontre d’un signifiant qui n’est jamais venu pour le sujet à cet endroit ; parmi les signifiants du Nom-du-Père.

Donc il y a une forclusion qui à mon avis est une forclusion de la lisibilité. Et ça explique bien le crime paranoïaque puisque le paranoïaque cherche à atteindre dans le corps de sa victime le symbolique. Il veut détruire non seulement le corps, mais la violence du crime conduit à détruire le langage lui-même, la langue, le symbolique. Ce qui se voit chez les sœurs Papin, le fait de tuer quelqu’un par mille coups de couteau.

On pose toujours la question : quand même, mais pourquoi vous faites ça ? Et en général les sujets répondent : je ne sais pas. Ils ne sont pas capables de le dire. Mais le problème c’est qu’il faut en rendre raison grâce à la psychanalyse. On peut faire rentrer, grâce à la raison que Freud a fait bouger, on peut faire rentrer justement la causalité de ce type de crime dans un raisonnement qui a une cohérence.

C’est la destruction de tout ce qui est symbolique, lalangue, qui ne serait ni nature ni machine. Le Symbolique se trouvant entre la nature qui serait imaginaire et les machines qui seraient peut-être, du fait de revenir tout le temps à la même place, ça c’est proche du réel.

Puisqu’on a parlé tout à l’heure des machines aussi, moi je pense qu’il faut absolument distinguer la dimension du Symbolique de l’Imaginaire et du Réel de manière à articuler quelque chose qui est lisible.

Dans La Topologie et le Temps, je vous propose de lire ce séminaire de la manière suivante en considérant que Lacan va pratiquer deux généralisations. Le mot de ce séminaire c’est « généralisation ». Il y a le nœud borroméen généralisé, là le mot « généralisation » apparaît, on peut tout de suite le souligner, il s’agit de généraliser le borroméen. Et Lacan parle déjà de généralisation dans le séminaire L’Objet de la psychanalyse et dans l’écrit qui s’appelle « La science et la vérité ».

Il oppose à la généralisation ce qu’il fait lui. Donc c’est surprenant dans ce séminaire La Topologie et le Temps parce qu’il généralise alors qu’il a dit que ce qu’il faisait ce n’était justement pas la généralisation.

Il dit : la généralisation c’est faire une théorie qui laisse à sa place l’ancienne théorie, qui la maintient au même endroit. On pense à Newton par rapport à Einstein, et même Einstein généralise la relativité restreinte pour en faire une relativité généralisée. On a la notion de généralisation et Lacan lui oppose, dans Les Écrits, p. 869 et 870, dans le premier volume, dans « La science et la vérité », il nous dit la chose suivante : …

J’ai amené Les Écrits parce que moi je suis un lecteur des Écrits, je me présente devant vous comme un lecteur des Écrits. Et je lis les séminaires, évidemment. Mais je les lis comme du matériau associatif que je croise avec les Écrits pour une raison simple, c’est que Lacan nous a posé un problème quasiment insoluble, c’est la même chose que pour L’Iliade et L’Odyssée, c’était pas écrit, Homère était un poète, il disait. Et on a proposé à Athènes, tous les gens qui étaient témoins, qui avaient entendu le poème, de venir transcrire une partie du poème. C’est ce qui nous reste de L’Iliade et L’Odyssée. Donc Lacan reproduit avec les séminaires la même situation que Homère, poète, nous a imposée. Moi je lis plusieurs, évidemment je cherche à lire même chaque transcription des séminaires. Et j’ai lu les séminaires très tardivement. Quand Lacan est mort il y en avait seulement quatre publiés au Seuil, donc j’ai lu dans les [années] 80 les séminaires grâce à l’A.L.I. et aux séminaires qui ont été publiés. Et je lis tous les séminaires, évidemment je compare les versions, et je dois dire que, par exemple Le Sinthome, je l’ai lu dans la version de l’A.L.I. en premier et pour moi c’est important de voir que ma lecture des Écrits n’a jamais été contredite par la lecture des séminaires qui ont été publiés après. Parce que je ne connaissais rien, moi, de ce que Lacan avait dit dans les années 60 quand j’ai étudié, j’ai lu Lacan dans les années 70 seulement. Et après sa mort il a fallu que j’attende les [années] 80 pour voir apparaître les séminaires. Donc c’est un principe de lecture que je me suis donné, non pas pour imiter Freud mais pour suivre ce que dit Freud de la lecture de Champollion, c’est qu’avec deux versions du texte on peut lire. Donc deux versions du discours analytique permettent de lire. Et Lacan précise ce qu’il fait dans « La science et la vérité », il nous dit la chose suivante :

« Outre ce point singulier que je ne développerai pas ici, c’est que la science, si l’on y regarde de près, n’a pas de mémoire. Elle oublie les péripéties dont elle est née, quand elle est constituée, autrement dit une dimension de la vérité que la psychanalyse met là hautement en exercice. »

Elle oublie. Voyez, moi je suis un élève… j’ai connu Lacan grâce à [Jean-Toussaint] Desanti et Desanti a fait sa thèse, « Les idéalités mathématiques », pour démontrer en voulant faire l’histoire d’une théorie mathématique, « la théorie des fonctions réelles de variables réelles », démontré dans sa thèse que, il y avait des moments de rupture et qu’on perdait le fil et qu’on ne pouvait pas reconstituer une histoire même d’une théorie mathématique, qui est exclusivement textuelle puisqu’on ne s’intéresse pas à l’opinion des mathématiciens.

Le témoignage des mathématiciens vivants n’intéresse pas la lecture des textes mathématiques. Eh bien même quand on a affaire à un pur objet littéral, on ne peut pas en faire l’histoire. Parce que Desanti avait des intérêts intellectuels et politiques pour réfléchir à cette question. Il a été très attaqué là-dessus.

« Il me faut pourtant préciser. », précise Lacan.

« On sait que la théorie physique ou mathématique, après chaque crise qui se résout sous la forme pour quoi le terme de : théorie généralisée ne saurait nullement être pris pour vouloir dire : passage au général, conserve souvent à son rang ce qu’elle généralise, dans sa structure précédente. Ce n’est pas cela que nous disons. »

Lacan, lui, distingue ce qu’il dit. C’est pour ça qu’il est curieux qu’il ait parlé de généralisation dans La Topologie et le Temps on a l’impression qu’il généralise des choses dont il a parlé avant. Il nous dit dans « La science et la vérité » la chose suivante :

« Ce n’est pas cela que nous disons. C’est le drame, le drame subjectif que coûte chacune de ces crises. Ce drame est le drame du savant. Il a ses victimes dont rien ne dit que leur destin s’inscrit dans le mythe de l’Œdipe. Disons, la question n’est pas très étudiée. J. R. Meyer, Cantor, je ne vais pas dresser un palmarès de ces drames allant parfois jusqu’à la folie où les noms de vivants viendraient bientôt : où je considère que le drame de ce qui se passe dans la psychanalyse est exemplaire. Et je pose qu’il ne saurait ici s’inclure lui-même dans l’Œdipe, sauf à le mettre en cause. »

Là il y a quelque chose qui fait que, à mon avis, on ne peut pas parler de différence entre une analyse didactique et une analyse thérapeutique, mais seulement de psychanalyse.

Alors bien sûr ces savants n’ont pas fait de psychanalyse, mais sur ce point justement je suis choqué. Je trouve indigne de vouloir faire de [Georg] Cantor un psychotique simplement en considérant ses textes ou même son expérience subjective. C’est vrai qu’il a été rejeté de Berlin par [Léopold] Kronecker, et qu’il a rencontré, au contraire, des gens comme [Richard] Dedekind qui sont absolument magnifiques puisque Dedekind quand Cantor est dans une division extrême devant ce qu’il a démontré : qu’il n’y a pas de différence entre la surface et la ligne, la dimension disparaît, qu’est-ce que répond Dedekind, et c’est ce qui nous intéresse dans la topologie justement. C’est que la dimension ce n’est pas du tout algébrique, mais que c’est un invariant topologique, puisque la fonction construite par Cantor n’est pas continue, entre la ligne et le plan. La dimension devient un invariant topologique, et depuis, c’est comme ça.

Ce qui fait que je considère que le passage de la logique que met en place l’algèbre de Boole dont Lacan fait grand cas. Puisque dans « La chose freudienne » il nous dit qu’il ne s’agit pas de deux sujets seulement dans la cure, il s’agit d’un Sujet et d’un Autre, et qu’ils sont chacun pourvu d’un objet, petit a et petit a’. Il les désigne comme ça, il y a quatre lettres. Et il ajoute que c’est « une mathématique dialectique » avec laquelle il faudrait se familiariser. Nous sommes en 1955.

Et ce qu’il en dit après, c’est de l’algèbre de Boole du calcul de la coordination. C’est-à-dire que Lacan est un des rares français, et à mon avis un continuateur de l’école française de [Jean] Cavaillès, de [Albert] Lautman, ce n’est pas [Alain] Badiou, ce ne sont pas ces gens-là de l’école malgré Desanti et quelques autres. C’est Lacan qui, lui, en acte, se met à vouloir effectivement se mettre à calculer, nous avons le témoignage de [Jacques] Riguet qui dit que Lacan, pour écrire l’introduction à son séminaire dit : « sur La lettre volée« , il s’est mis à gratter, c’est dire à écrire et faire des mathématiques effectives.

Et ce qui est magnifique et ce que j’ai voulu montrer en publiant, grâce au catalogue d’une vente, qui ne m’intéressait pas beaucoup, grâce au fait de détourner le problème du copyright, j’avais fait un catalogue qui permettait que chacun puisse voir Lacan au travail. [Jacques] Roubaud l’a très bien vu dans la préface qu’il fait au catalogue, il dit que c’est formidable de voir Lacan qui gratte, qui dessine, et que c’est pas du tout le Lacan auquel on est habitué quand on parle de Lacan comme personnage fameux…

Voyez, moi j’insiste beaucoup sur le fait que, justement, c’est une difficulté, je reconnais que c’est une difficulté, mais il faut dessiner les choses en acte pour parler de topologie. J’ai fait des dessins que j’ai envoyés, que je vous ai envoyés pour montrer ce que Lacan n’arrive pas à faire dans la deuxième leçon de La Topologie et le Temps. Dans les premières leçons, ce que Marc Darmon nous a décrit à propos de la triple [bande de] Möbius, Lacan n’arrive pas à montrer ce qu’il veut montré, ce qu’il essaye de généraliser dans ce séminaire, ce qu’il a montré par écrit dans L’Étourdit : comment découper un tore pour obtenir par une contre coupure, une bande de Möbius grâce à une collure, ce qui est pertinent.

Ça fait hurler les mathématiciens parce qu’il s’agit de découper avec des ciseaux, ce que tu as fait Marc [Darmon], et ce n’est pas topologique parce que découper avec des ciseaux, ça n’est pas continu. Mais ça ne veut pas dire que ce n’est pas pertinent parce que ce que décrit Lacan est juste. Pour nous, dans la psychanalyse, si la topologie est une discipline du continu, c’est un discours qui est intéressant parce que nous pouvons grâce à la topologie avoir un discours sur la discontinuité car nous pouvons aussi bien parler de la discontinuité si nous employons des négations au bon endroit.

Donc la topologie, il ne s’agit pas de dire que nous la trahissons, nous ne sommes pas tenus à ne faire que des choses continues, mais on peut faire la différence précise grâce à la topologie entre continu et non continu, par exemple le fait de couper.

Et j’ai même montré dans mon livre Nœud que les chaînes et les nœuds avaient des invariants qui étaient des coupures dans des surfaces tendues comme des bulles de savon sur le nœud. Je les ai appelées « surfaces d’empan ». Donc il y a un lien entre les surfaces et les nœuds, même entre les graphes, les surfaces et les nœuds. Et Lacan a respecté cet ordre des variétés topologiques qu’on appelle « linéaires par morceaux ». D’abord les graphes, dimension un ; les surfaces, dimension deux ; et ensuite les nœuds, qui intéressent les mathématiciens pour l’espace qui est autour et que les nœuds et les chaines déforment, de dimension trois.

Lacan essaye de généraliser dans la Topologie et le temps ce qu’il a écrit dans L’Étourdit et il n’y arrive pas.

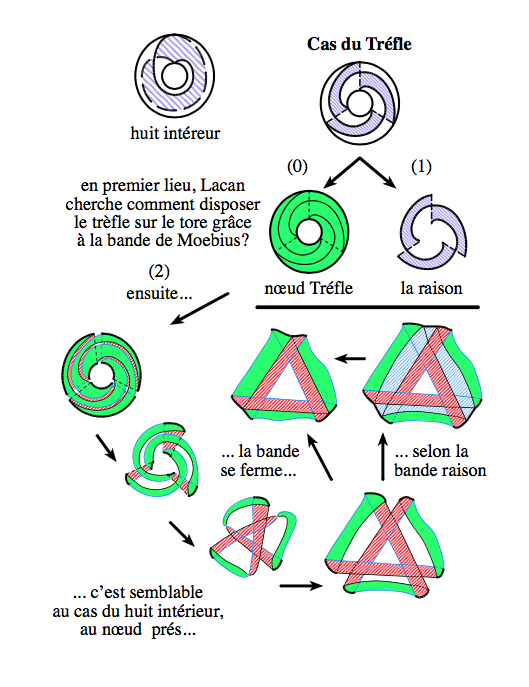

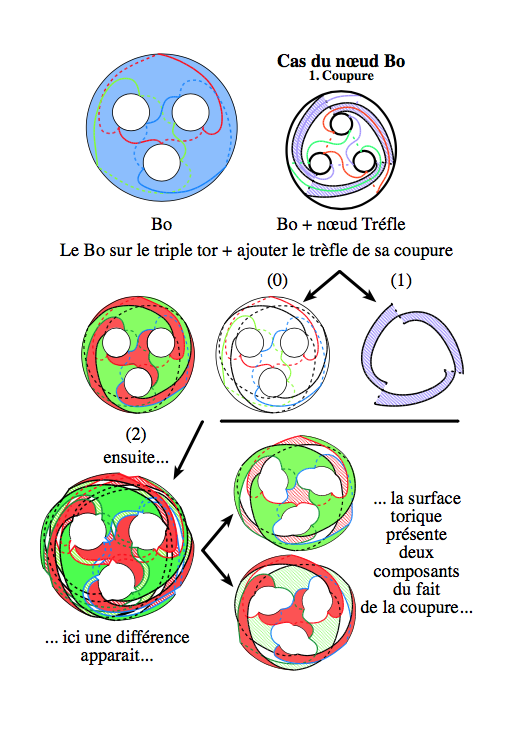

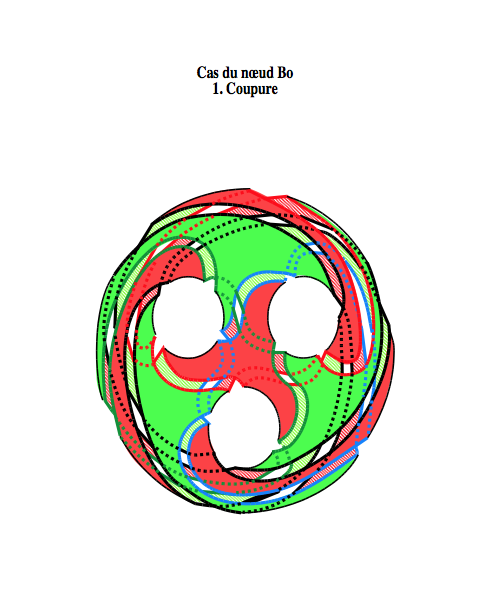

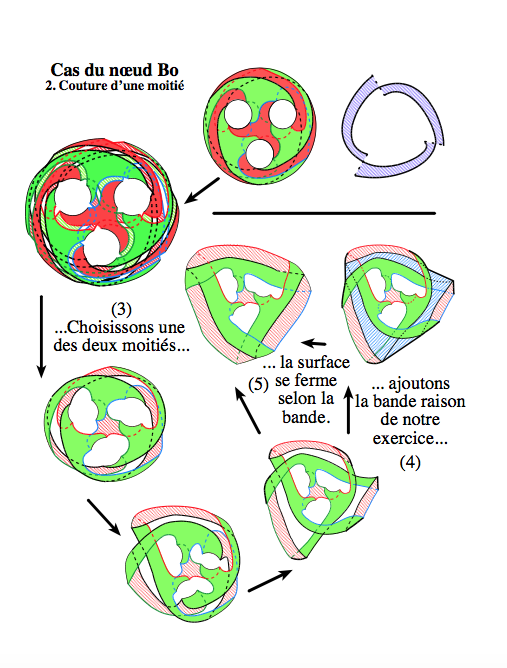

Au début de l’année, il tente de généraliser aussi au nœud trèfle et au nœud borroméen ce qu’il a écrit pour « le huit intérieur, le tore simple et la bande de Moebius »

Pour le nœud trèfle, avec le tore simple et la triple bande de Moebius et pour le nœud borroméen, avec le triple tore et la surface d’empan du Nœud Bo[4].

Il n’y arrive pas au tableau devant tout le monde mais c’est pertinent. Pourquoi ? Parce que le mot, tu l’as presque dit, tu as parlé de vêtement : le mot c’est revêtement.

Et alors pour le cas de L’Étourdit, il faut savoir et reconnaître que le tore est un revêtement de la bande de Möbius.

Donc quand on montre ce que Lacan a écrit dans L’Étourdit à des mathématiciens, comme ces types qui font de la topologie à Orsay, ils poussent des hauts cris, que c’est un scandale de découper, que ce n’est pas de la topologie. Mais ceux qui disent ça sont quand même simplistes, des académiciens, des instituteurs, de pauvres parents d’élèves… en parlant de correction grammaticale, de validité en logique classique de manière unilatérale, de choses convenables, des normes alors qu’il existe la sublimation de nos monstruosités.

Ce qui aujourd’hui nous vaut la stupidité de ces gens qui prennent la capacité énorme des mémoires de machine pour de l’intelligence, parce que c’est ce qu’on dit au adolescents : « Apprend tes devoirs » et « Tu vois machin, ili est très intelligent, il apprend facilement ses devoirs. » Et bien pas du tout, l’intelligence c’est une pratique avec ses choix esthétiques, un style selon Max Jacob qui définit l’éthique du fait de moyens choisi qui engage la responsabilité du sujet.

C’est-à-dire que ce que font Lacan et Soury… c’est parfaitement pertinent. Évidemment ça bouscule un peu, mais… Si on reconnaît que, au contraire des transformations comme les mouvements de Reidemeister, qui sont des isotopies (non des isomorphismes), on conserve le même objet pour déformer la présentation d’un nœud. Et si on fait, au contraire, des homotopies, on a l’impression qu’il y a une discontinuité. Eh bien justement il n’y en a pas du fait des immersions (non injectives) qui ne sont pas des plongements (injectifs).

C’est une continuité qui serait la continuité en dimension quatre. L’homotopie nous donne un modèle de ce qui se passe en dimension quatre. Je sais bien que le mot « modèle » il faut l’employer avec prudence parce que Lacan ne cherche pas un modèle, il ne cherche pas à représenter mais il tente d’écrire, ce qui est mieux dit que de formaliser. Moi je pense qu’il faut abandonner cette idée. Il en parle pourtant de la formalisation, mais il dit que ça échoue.

Et c’est pourquoi il dit qu’il n’y a pas de métalangage et qu’on ne peut pas formaliser ? Parce que même une formalisation écrite, il faut une langue vernaculaire pour la présenter, c’est-à-dire pour enseigner comment écrire, que ce soit en logique ou que ce soit en topologie, il faut d’abord une langue et donc il n’y a pas un pur langage littéral qui serait meilleur que le langage parlé.

Je vous conseille la lecture d’un petit bijou pour suivre ce que Lacan appelle lalangue en un seul mot, c’est un ouvrage de Dante qu’il a écrit avant d’écrire La divine comédie et qui s’appelle De l’éloquence en langue vulgaire, dans lequel il fait la différence entre justement la langue que l’enfant acquière, il ne l’apprend pas de mémoire d’ailleurs, il la réinvente en cherchant à faire comme les autres. Et Dante distingue cela de la grammaire dont il dit : ça c’est une langue qu’il faut étudier, et nous ajoutons : elle est écrite.

La psychanalyse, Freud réinjecte la dimension de la Parole dans le monde occidental, qui est très mal traitée depuis les grands textes religieux, puis l’Antiquité grecque que ce soit en grec ou en latin ensuite. Vous voyez qu’il y a beaucoup de confusion, le côté normatif de la loi c’est la loi de l’écriture. Alors que dans la langue parlée il y a une Loi de la Parole.

C’est ce que j’ai voulu comprendre quand j’ai entendu Lacan parler de la Loi de la parole. Quand j’ai lu ça je me suis demandé ce que c’était. Quand il dit que Moïse qui descend du Sinaï, la rumeur qu’il entend il dit : c’est la Loi de la parole.

Il l’explique jusque dans sa dernière leçon de séminaire à propos du trauma. C’est l’impératif de la langue parlée, celui qui entend obéit.

Il faut voir que le seul philosophe français que j’ai lu et qui en parle, c’est Brice Parain dans son cours de philosophie qui s’appelle « Fonction et nature du langage dans la philosophie ». On retrouve le titre du discours de Rome car Lacan a lu Brice Parain. C’est le seul qui écrit : « nos paroles sont des ordres. », quand il parle de [Blaise] Pascal au moment où il traite de la période classique dans son magnifique cours de philosophie.

Une fonction imaginaire du phallus qui devient symbolique pour l’enfant qui se rend compte que les parents ne s’occupent pas de l’énonciation que c’est quelque chose qui tombe à l’eau.

Les adultes s’intéressent à ce qu’ils veulent dire ou à ce qu’ils disent. Réintroduire l’énonciation comme fonction phallique en plus qui devient génitale dans le narcissisme, c’est grâce à Freud. Dans l’image narcissique Lacan signale que « les éléments en pointe » ont une très grande importance : le nez, le pied, ça donne lieu à des fétiches. Vous avez là quelque chose qui permet de traiter du narcissisme et de l’image du miroir entre quelque chose de dimension deux et quelque chose de dimension trois.

Lacan nous dit : « vous pensez plat ». Il nous dit cela dans le séminaire quand il étudie la topologie. Si on se reconnaît dans le miroir c’est qu’on pense plat et tout le monde vous dit que le miroir inverse la droite et la gauche, ce n’est pas vrai.

Si un miroir est isotope entre la droite et la gauche et le haut et le bas, s’il inversait la droite et la gauche il devrait inverser aussi le haut et le bas. Puisque c’est plat.

Comment je peux vous démontrer cela ? Je peux vous démontrer que le miroir n’inverse pas la droite et la gauche ; il inverse une main droite qui a un volume en une main gauche qui a un volume. Les deux ne sont pas superposables parce qu’elles sont de dimension trois. Mais une main plate, si vous dessinez une main sur un papier, vous découpez le papier vous le montrez à un miroir et vous allez voir que vous avez un objet parfaitement identique à celui que vous lui montrez au miroir. En dimension deux il n’y a pas de différence.

D’où déjà l’importance des éléments en pointe dans le corps. Et puis, et ça Lacan le dit dans « Subversion du sujet [et dialectique du désir dans l’inconscient] », c’est lui qui l’a introduit, ça permet le passage de la libido dans l’image narcissique. C’est une formule.

Cette notion, je peux encore vous la montrer d’une autre manière, regardez. Il est évident que si je montre cette couverture, où il y a écrit La Topologie et le Temps, Jacques Lacan, vous voyez que dans un miroir, le miroir va la montrer inversée. Mais moi je vous dis que le miroir, il n’inverse pas ce qu’on lui montre. C’est parce que c’est moi qui ai retourné le livre, c’est moi qui ai inversé la page. Si je la voyais par transparence ici, je verrais qu’elle est déjà inversée comme dans le miroir.

Le miroir me la restitue telle que je lui montre. Et pour achever ma monstration, si vous prenez un livre et au lieu de le retourner comme ça, vous le retournez comme ça, la tête en bas, vous verrez que le miroir vous envoie le texte inversé de cette manière-là. C’est-à-dire inversé du haut en bas. Il faut arriver à se défaire de l’idée que le miroir inverse la droite et la gauche. Le miroir inverse une dimension sur trois.

Je vais poser le micro et vous le montrer avec mes doigts. Ça peut être aussi celle-ci qui est inversée et les deux autres ne le sont pas. Elles sont parallèles. Et ça peut être la troisième ou ça peut être les trois d’un coup.

Voilà ce qu’inverse le miroir, il inverse quelque chose qu’on ne peut pas dire. Il y a une énigme dans le miroir, il n’y a pas de réponse univoque à ce qu’inverse le miroir. La meilleure formule c’est : une dimension sur trois, parmi les trois ou n’importe laquelle ou les trois en même temps.

Il n’y a pas un livre d’optique qui écrit ça. Ça se conçoit très bien seulement si on étudie les groupes de symétrie par la structure des groupes des isométries, mais ça c’est technique, c’est quelque chose d’écrit, d’algébrique. C’est un problème qu’on retrouve en géométrie traitée par l’algèbre.

C’est des questions techniques ensuite. Je vous propose d’essayer de voir ça d’une manière plutôt empirique. Pour vous rendre compte que c’est faux de dire que le miroir inverse la droite et la gauche.

C’est ce qui m’a surpris quand j’ai entendu dire ça, je pensais au caractère isotope du plan si je touche avec ma main une vitre ou un miroir. Je ne vois pas pourquoi le miroir ferait quelque chose comme une inversion entre la droite et la gauche.

Ça veut dire que les éléments en pointe ont une fonction, j’ai écrit un article là-dessus « Afin de préciser le narcissisme », parce que je dis que le narcissisme c’est l’entrée dans la topologie, du fait que l’image du miroir, le fait de voir son corps comme un autre, c’est grâce au stade du miroir de Lacan, disons cet appui qu’il nous apporte pour mieux lire Freud, à propos du narcissisme, c’est ça, la notion du miroir, c’est Lacan qui l’apporte. Mais ça nous permet de voir qu’on rentre dans quelque chose qui ne va plus être le dedans, le dehors, la droite la gauche, ça va être quelque chose qui va être un jeu de dimensions. Et là on rentre dans la topologie, parce que la dimension, comme Cantor ne le comprenait pas, c’est Dedekind qui lui a dit que c’était une question de continuité. La dimension est un invariant topologique.

Quand on passe de l’écriture algébrique à la topologie, on introduit quelque chose qui n’est plus une opposition dedans, dehors ; droite, gauche ; des choses comme ça, on introduit quelque chose qui est difficile pour nous tous : la différence entre les deux dimensions intrinsèque et extrinsèque de l’observation d’un même objet, si vous vous reconnaissez dans un miroir c’est le fait que « vous êtes mal foutu entre deux et trois dimensions » (Lacan). On a des difficultés, chacun, et le paranoïaque en particulier, il n’arrive pas à construire son objet, il échoue dans l’épreuve du narcissisme. Il faut arrêter de considérer le narcissisme comme une mauvaise chose. C’est le mot de la névrose narcissique de Freud qui a conduit à parler de la psychose comme liée au narcissisme. Mais c’est justement ce mot « névrose[5] » un échec du narcissisme : le sinthome de la psychose paranoïaque, c’est un échec de la lisibilité. Et à mon avis c’est ce qui fait difficulté au sujet, dans la psychose. Ça nous concerne tous, plus ou moins.

On a forcément, c’est ce que je dis aux jeunes gens, qui sont étudiants : mais écoutez, lire, écrire une thèse, un gros paquet de papier comme ça, c’est la galère, mais lire c’est difficile. Parce que lire c’est réinventer le texte qu’on est en train de lire. La plupart du temps on ne lit pas ce qui est écrit, on lit ce qu’on y trouve. Chaque fois qu’on ouvre de nouveau un livre qu’on a déjà lu, on ne le retrouve plus, même si on a gribouillé des trucs dans le livre, on est très surpris de voir que le livre change.

Ce n’est pas le livre qui change, c’est nous qui le lisons différemment. La psychanalyse reste une discipline extrêmement difficile pour la pratique de la lecture du sujet et Freud la rend accessible grâce à la parole justement.

Alors je vais juste finir à propos de la généralisation, parce que je pense que la remarque de Lacan quand il parle du drame dans la science, il montre que c’est là qu’il y a quelque chose qu’il faut préciser.

Personnellement, je vous dis, je ne ferai pas d’interprétation soi-disant clinique et savante, parce que je fais une différence grâce à Lacan, entre la folie et la causalité psychique.

Il a écrit « Propos sur la causalité psychique » dès [1948. Ce n’est pas parce que c’est un débat avec les psychiatres, avec Henri Ey, des gens qui sont autour de lui que ceux qui revendiquent la psychanalyse peuvent négliger de le lire.

Mais dans l’Angoisse, Lacan nous dit que c’est à cause de ce débat qu’il est rentré, qu’il s’est entièrement consacré à la psychanalyse. Parce qu’ils n’ont pas voulu accepter sa thèse sur la folie, la folie comme méconnaissance. Et je vous fais une proposition parce que c’est la condition des entretiens préliminaires, de vérifier avec le patient, comme l’écrit Lacan, dans « La direction de la cure [et les principes de son pouvoir]» que dans la psychanalyse, on ne décrit pas une relation du Moi au monde, mais qu’il s’agit d’une autre relation du sujet au langage. Il faut absolument écarter cette méconnaissance de la folie, c’est-à-dire, faire en sorte que le sujet s’engage dans la reconnaissance. La folie ne peut pas se soigner, ce n’est pas une maladie, puisqu’on ne peut pas reconnaître quelque chose à la place de quelqu’un d’autre qui serait une véritable reconnaissance pour lui. C’est une lâcheté morale et le surmoi introduit par la générosité de Freud à bon dos. La reconnaissance a une dimension symbolique, la méconnaissance c’est connaître et ne pas vouloir reconnaître. Il faut distinguer la folie de la psychose. Quand je dis ça en général dans l’École Sigmund Freud, on me dit : mais non c’est pareil, Freud et Lacan ont dit la folie c’est la psychose.

Dans la langue on peut parler comme ça. Mais il faut à mon avis quand même réfléchir à la différence qu’il y a entre la méconnaissance, dont c’est la condition des entretiens préliminaires que de s’assurer que le sujet ne se trompe pas lui même.

Voyez, j’ai été amené à ça quand j’ai reçu des jeunes gens qui me disaient : ah oui faire une analyse c’est vachement bien l’inconscient, parce que maintenant si je fais une connerie c’est pas moi, c’est mon inconscient. J’ai trouvé ça un peu bizarre, ça ne correspondait pas tout à fait à l’idée que j’avais mais je reconnaissais qu’on pouvait se tromper comme ça.

Il y a des gens qui croient que la psychanalyse c’est la liberté de la parole. Non ! On organise un consultorio, une consultation de psychanalyse, qu’on protège de toute répression pour que le patient qui vient puisse dire tout ce qu’il veut, pour s’apercevoir justement qu’il n’y a pas de liberté de la parole, parce qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire. Et ça c’est une expérience.

Il faudrait arrêter de confondre le transfert avec les effets du transfert, et la cause du transfert, c’est le silence. C’est l’impossibilité à dire. Quand Lacan dit quand un patient s’arrête de parler vous attendez qu’il retrouve le fil de son discours, et vous lui demandez : à quoi vous pensez ? Vous pensiez à quoi au moment de vous taire? En général vous avez droit à une gracieuseté qui dit que votre mobilier est absolument dégueulasse ou la manière dont vous vous êtes sapé… C’est transférentiel.

Il faudrait pour arrêter de subir les sarcasmes de Woody Allen et la psychanalyse américaine, il faudrait quand même arriver à préciser que la psychanalyse ce n’est pas la liberté, c’est la responsabilité.

Et c’est vrai que c’est une proposition non de liberté, mais d’émancipation. Et que ça conduit jusqu’à ensuite s’apercevoir qu’il y a une différence entre parler et écrire, qu’il y a des contraintes qui sont différentes et que certainement je propose de voir la topologie comme l’entrée dans une écriture, qui se rapproche de la parole. Qui a cette flexibilité qu’on retrouve dans la parole. Qui fait que le sujet de la parole se trompe tout le temps, il fait des lapsus.

Vous avez par exemple une lettre de Lacan qui a disparu des Écrits et des autres Écrits, je ne sais pas pourquoi ils sont autres, puisque c’est la suite, ce sont des écrits.

Je me suis promené pendant plus de dix ans dans les différents pays que j’ai visités, où on m’a invité, avec des photocopies de tous les Écrits qui sont parus après[1966, parce que tout le monde connaît les Écrits, on commençait à lire les Séminaires dans les années 80, mais tout le monde connaissait les premiers volumes mais ne lisait pas les Écrits de la fin qui sont sans doute très difficiles. Je propose de dire qu’il est indispensable de lire l’ensemble. Et les séminaires aussi. Parce que, on ne peut pas commenter un texte si on ne peut pas se promener, disons faire des arcs, des arches, de l’archéologie dans le texte d’un auteur et pouvoir, comme ça, commenter.

Il me semble, vous voyez, on a là affaire à des questions qui sont assez élémentaires qu’il faudrait préciser, qu’on arrête de se méprendre sur la psychanalyse. Il y a suffisamment de méprise, même quand on ne se méprend pas sur les choses essentielles. Il y a ensuite beaucoup de choses à élaborer et à apprendre, plutôt qu’apprendre (mémoire), à mon avis il faut mieux étudier (intelligence). Et puis on n’apprend pas une langue, on parle une langue, on commence par pratiquer une langue, et la topologie, je reconnais que c’est difficile, mais moi, grâce à Soury et grâce à Lacan, à des titres différents, j’ai pu commencer à dessiner. Alors qu’on m’aurait dit que je dessinerais pendant trente ans, des nœuds et des surfaces, je n’aurais jamais cru un truc pareil. Parce que moi ce que j’aime le plus c’est la musique. C’est très surprenant comme effet.

Voilà, le nœud borroméen généralisé, effectivement Lacan en voyant le nœud de Soury, pour répondre à Milnor. Soury l’a construit parce que ce nœud il était justement défaisable par homotopie, cette chaîne borroméenne se défait par homotopie. C’est ce que vous venez de dire, c’est bien ça ? Ce n’est pas grave ni surtout une raison d’abandonner cette écriture de la fonction paternelle.

Mais le problème c’est que Lacan s’est intéressé à la symétrie, il dit qu’il s’est trompé, son abus de métaphore n’est pas lié à l’homotopie, au fait que ça se défasse par homotopie, ça lui a donné quand même l’occasion de réfléchir.

Parce que, lui Soury disait, qu’il voulait comparer Milnor à Lacan. Il en parlait avec Lacan. Lacan a retenu par exemple le faux trou nommé par Lacan dans Le Sinthome, dans les premières leçons, il parle du « faux trou ». Il dit que c’est un objet que Soury a mis en avant très tôt.

Lacan a été surpris du fait qu’il croyait que la symétrie trois, en topologie, qui fait qu’un seul rond quelconque se défait, retiré il fait que la chaîne se défait. Comme dans la symétrie miroir, il y a une dimension qui s’inverse mais on ne sait pas laquelle et là dans le nœud borroméen il y a la fonction exceptionnelle d’un rond qu’on supprime et on ne sait pas lequel, c’est vrai d’un quelconque.

On a la formule de ça grâce à Lacan dans R.S.I. mais c’est assez compliqué à trouver par la lecture des Écrits. Il faut lire Jean Delay pour arriver à trouver la citation de Goethe qui a plu à Gide.

Et que dit Goethe ? Il écrit : « dans la vie, vous savez, on rencontre des gens qui sont banals, c’est pas très intéressant mais il y en a plein, et puis on rencontre des gens qui sont exceptionnels, c’est rare mais c’est passionnant. » Seulement Goethe ajoute : « mais ce n’est pas ça l’important, l’important c’est d’être exceptionnellement banal. »

Dans la symétrie miroir, les dimensions sont exceptionnellement banales. Et dans les nœuds borroméens les ronds sont exceptionnellement banals. Je vous propose de voir que cette formule c’est la définition de la structure dite du Nom-du-père, ce ne sont pas seulement les signifiants du Nom-du-père.

Mes signifiants du Nom-du-père sont des signifiants banals pour tous les autres, mais pour moi essentiel.

Pour moi, un signifiants du Nom-du-père c’est la manière dont ma mère fait les tomates farcies, par exemple. Quand je vais me marier, je vais rencontrer des difficultés parce que ma femme ne fait pas des tomates farcies comme ma maman.

Moi je vous conseille pour la psychose et les Noms-du-père, les signifiants du Nom-du-père de lire Marcel Mauss et L’Essai d’ethnologie, c’est le seul livre qu’il a rédigé, il écrit un manuel pour les jeunes ethnologues pour leur signaler tous les lieux communs quotidiens qui nous sont absolument d’une grande banalité, qu’il faut qu’ils observent quand ils vont dans un territoire inconnu et dans une civilisation inconnue.

Voilà un ouvrage d’anthropologie qui a pour nous un intérêt clinique c’est qu’on ne peut pas savoir jusqu’à quel endroit peut se glisser un signifiant de ce type. On peut y réfléchir.

Par contre la forclusion, c’est justement, c’est la non lisibilité, le sujet dans la psychose ne s’est pas fabriqué ses signifiants Noms-du-père grâce à la métaphore paternelle qui est de trouver des métaphores dans le dire de la mère qui fait que l’enfant suppose, invente, y trouve une métaphore. Si la mère dit que ceci et cela est important, il va dire que c’est un signifiant de son désir. C’est pour ça que les signifiants des Noms-de-père, ils apparaissent dans la métaphore lue par l’enfant.

Dans la psychose c’est un problème parce que pour le sujet qui croit à la langue comme un code ça ne vient pas là. De reconnaître une métaphore dans le dire de la mère, c’est une invention du sujet. Il faudrait arrêter de parler du père en disant que c’est seulement une question d’autorité, moi je vous propose de vérifier que dans RSI, Lacan le dit explicitement, un père ça peut être n’importe qui, il n’est pas question qu’il y ait un eugénisme d’aucune sorte depuis la psychanalyse, un père il n’y a aucune raison de décréter des critères, c’est banal, c’est même nécessaire qu’il soit banal. Mais il ne doit pas dire n’importe quoi.

Ce qu’il dit, Lacan dans RSI, ça ne doit pas « être cousu de fil blanc« , ça ne doit pas « courir les rues« . On a bien quelque chose qui lie l’exceptionnel et le banal.

Arrêtons de délirer sur la nomination et la transmission, le baptême, le côté religieux, le patrimoine existe mais ce sont des incantations, des génuflexions à propos du Symbolique. La seule transmission exemplaire et profane c’est la mot d’esprit réussit. C’est pou cela que aussi banal et exceptionnel, il n’y a pas de titre ni de diplôme, dans la psychanalyse. Vous voyez qu’une patente soit exiger pour faire des mots d’esprits? quelques autres qui rient dans ce cas ça suffit pour la sublimation, c’est bon. Mais il faut éviter l’indignité du mauvais goût.

Il y a quelque chose que Lacan a détaché de la fonction phallique, c’est la fonction du Nom-du-père. Il a prolongé ce que Freud avait du mal, jusqu’au Moïse [et la religion monothéiste], avait du mal à réaliser puisque Freud avait répondu à ce que veut une femme mais il n’a pas répondu à ce que c’est qu’un père.

Ça c’est lisible dans les Écrits et dans les séminaires mais avec beaucoup de temps. J’ai mis beaucoup de temps pour dégager ça. C’est une proposition que je fais pour qu’on puisse discuter justement de cette relation qu’il y a entre la parole, l’écrit, nos lectures, nos discussions et que nous nous rendions compte que c’est difficile.

Et je ne comprends pas que dans la psychanalyse on rejoue Totem et Tabou la dispute des frères après le meurtre du père ou des choses comme ça. Ce qui me paraît absolument hors de saison et que c’est ce qui fait que je suis tout à fait disposé à parler avec tout le monde mais sûrement pas pour exclure quelqu’un.

Claude Landman – Je remercie vivement Jean-Michel Vappereau pour son exposé à la fois éminemment subjectif et engagé. Avec toutes les résonnances que j’ai entendues et qui concernent les deux séminaires que nous avons mis au travail et en particulier la fonction de la parole. Il a apporté aussi des hypothèses qui mériteraient d’êtres discutées, on aurait eu envie de continuer à l’entendre parce que c’est vraiment un plaisir et je pense qu’il lui a fallu du temps, en effet, et le plaisir de l’entendre se mouvoir dans les références à Lacan, et sur un mode qui n’est pas celui de l’érudition mais ce qui est à chaque fois employé pour faire entendre quelque chose qui est du registre de l’énonciation. Alors il est une heure dix, je ne sais pas trop comment nous allons nous y prendre ? Ça mériterait un retour, peut-être que nous invitions Jean-Michel Vappereau, que nous ayons plus de temps, du temps pour échanger comme il le souhaiterait.

Jean-Michel Vappereau – Je vais être sur la table cet après-midi.

Claude Landman – Il va être sur la table cet après-midi, demain matin. Vous êtes discutant, moi aussi. Une heure dix, ça paraît un peu compliqué de prolonger, je propose que si demain matin nous avons la possibilité autour de la discussion qui aura lieu concernant les leçons du Moi et de la Topologie et le Temps je propose que nous puissions revenir surtout sur les hypothèses. Notamment sur l’hypothèse de la forclusion de la lisibilité qui est quand même un élément qui mériterait d’être discuté. Merci Jean-Michel Vappereau.

Transcription : Érika Croisé-Uhl, Dominique Foisnet Latour.

Relecture : Érika Croisé Uhl, Dominique Foisnet Latour, Louis Bouvet, et l’orateur.

[1] J. Lacan « La signification du phallus » page 695 dans « Ecrits » Seuil 1966, Paris

[2] l’abréviation de « La droite infinie ».

[3] Se reporter à J. Lacan « Encore » séminaire Livre XX (1972- 1973) « Et pourquoi ne pas interpréter une face de l’Autre, la face Dieu, comme supportée par la jouissance féminine? » leçon VI du 20 février 1973 page 71 Seuil 1975, Paris

[4] Les planches de dessins issus de mon cours de topologie sont à la suite après la fin de ce texte écrit en langue française. JMV

[5] Vous avez lu dans le journal qu’il y a des petits malin qui parlent maintenant de « perversion narcissique » comme quelque chose de pas bien, qui fait peur au ignorants.