La question de l’acte psychanalytique repose sur la considération chez Lacan du demi-groupe de Klein qui lui permet avec la déclinaison « ou je ne pense pas, ou je ne suis pas » d’en déployer toutes les étapes logiques et toutes les dimensions dans le transfert. Avant d’en arriver à ces développements essentiels, nous nous demanderons en quoi consiste mathématiquement un demi-groupe de Klein. Je dois l’inspiration de ce travail à Marc Darmon dans cet ouvrage qui fait date dans l’histoire contemporaine de la psychanalyse, Les Essais sur la topologie lacanienne[1].

Si au départ nous avons un tétraèdre chez Lacan, c’est-à-dire une figure à quatre côtés, la structure tétraédrique n’est qu’une représentation imaginaire facilitante ; le groupe de Klein n’est pas essentiellement cette représentation ; c’est un ensemble de 4 éléments muni d’une loi de composition qui peut être représentée par un tétraèdre. Mais ce n’est pas une nécessité. Pour construire un groupe de Klein, je vous invite à prendre deux pièces de monnaie que vous placez côte à côte. Les éléments du groupe ne sont pas les pièces, mais les opérations que nous leur faisons subir. De même dans le tétraèdre de Lacan, il va y avoir plusieurs opérations.

-Soit i l’opération identique qui consiste à ne pas toucher aux pièces ;

-Soit a le retournement de la pièce de droite

-Soit b le retournement de la pièce de gauche

-Soit c le retournement des deux pièces

Au total, je vous invite à en faire le calcul très rapide, nous constatons que aa=i, ab=ba=c, aba=b

Pour ne détailler qu’un seul calcul, si je retourne la pièce de droite (a) et si je retourne la pièce de gauche (b), ab, c’est la même chose que si je retourne la pièce de gauche (b) et la pièce de droite (a), ce qui est égal au retournement des deux pièces (c).

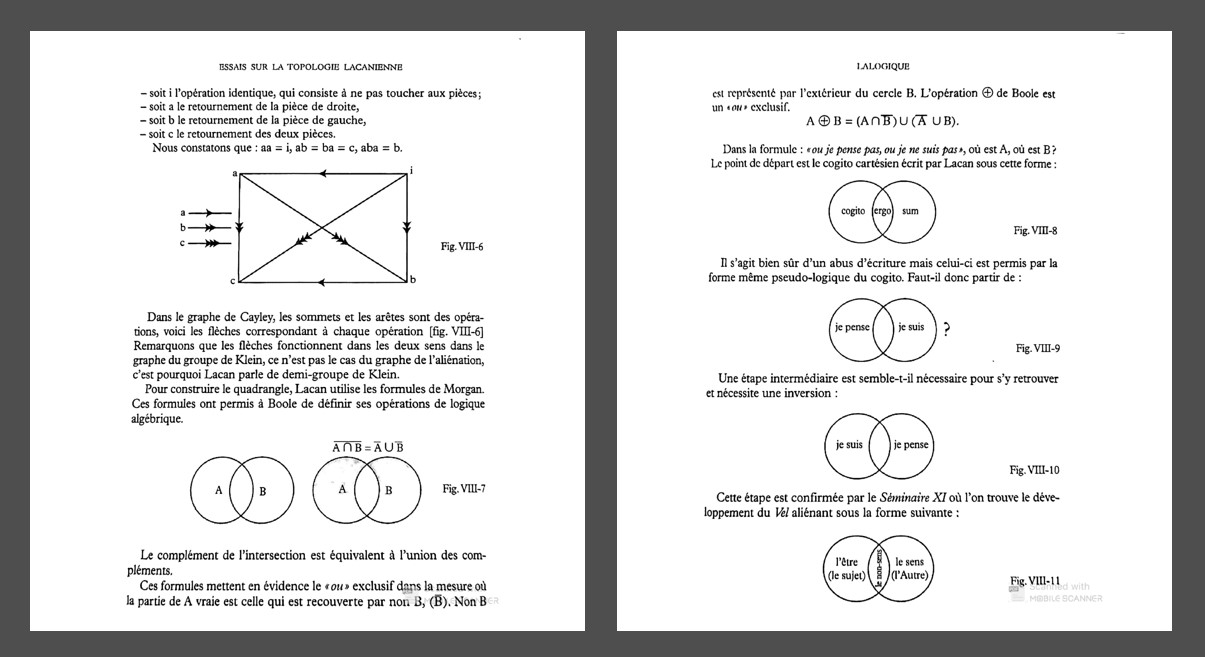

Dans ce qui est appelé le graphe de Cayley, figure VIII-6, les sommets et les arrêtes sont des opérations et les flèches correspondent à chaque opération.

Pour construire le quadrangle, partons du fait que Lacan s’inspire des formules de Morgan :

La négation de l’intersection de A et de B est égale à l’union de la négation de A et de la négation de B. Vous voyez la figure VIII-7 au tableau. Ce qui peut s’exprimer ainsi : le complément de l’intersection est équivalent à l’union des compléments. Le complément de l’intersection et l’union des compléments sont marqués par les zones en grisé sur le schéma VIII-7.

Il y a là un « ou exclusif » dans la mesure où la partie de A vraie en grisé est celle qui est recouverte par non B. Non B est représenté par l’extérieur du cercle B . De même Non A est représenté par l’extérieur du cercle A.

La question est donc : dans la formule « ou je ne pense pas, ou je ne suis pas » où est A et B ? Et comment la situer par rapport au « Je pense, donc je suis » ?.

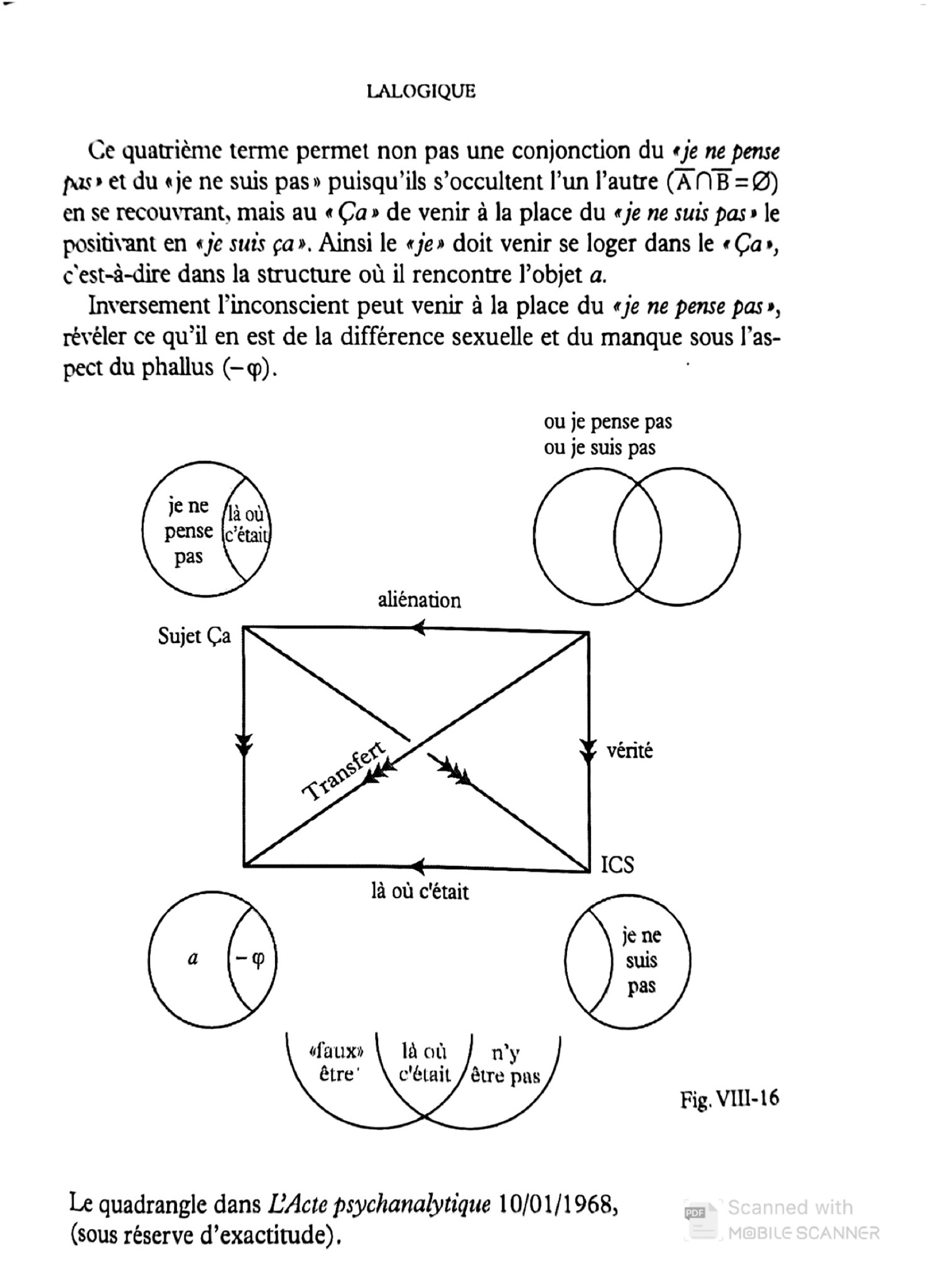

Nous avons un tétraèdre avec un point de départ des flèches à l’angle en haut à droite où l’on voit un « ou ou », ou je ne pense pas ou je ne suis pas qui symbolise la négation de l’intersection de A et de B, soit la négation du « je suis » qui est un « je ne pense pas » et la négation du « je pense » qui est un « je ne suis pas ».

A est du côté du « je ne pense pas » et B du côté du « je ne suis pas ». Et ces opérations sur le « je pense » et le « je suis » remplacent l’opération de retournement des pièces. La négation du « je pense » et celle du « je suis » sont les opérations que fait subir Lacan au « je pense » et au « je suis ». Qu’est-ce que cela suppose ?

Du cogito ergo sum qui s’écrit pour Lacan sous cette forme-là :

Fig VIII – 8

On passe au « je pense, je suis »

Figure VIII-9

Et on est obligé d’inverser la formule, je vais tout de suite vous dire pourquoi

Figure VIII-10

« Je suis, je pense »

Parce que cette étape intermédiaire permet de montrer que le « je suis » compris dans une affirmation d’être, l’être du Moi ou supposé du Sujet, se retourne en un « je ne pense pas ». Et le « je pense » se retourne en un « je ne suis pas », parce que là où il y a de la pensée il n’y a dans l’inconscient pas d’être du sujet . La négation est l’opération que fait subir Lacan au « je suis », « je pense » et qui le mène à déployer le schéma suivant :

Que pourrait-on dire pour expliquer la première proposition du tétraèdre « je ne pense pas » en haut à gauche, point de départ du sujet dans l’aliénation ?

Je cite Lacan dans la leçon 6 du 17 janvier 1968 de L’Acte :

« Faut-il que ce soit maintenant, ou simplement un petit peu plus tard, mais pourquoi pas maintenant, pourquoi pas tout de suite, quitte à revenir après sur ce dont il s’agit (…), faut-il vous rappeler que la tâche analytique, pour autant qu’elle se dessine de ce point du sujet déjà aliéné et en un certain sens naïf dans son aliénation, celui que le psychanalyste sait être défini du « je ne pense pas », que ce à quoi il met à la tâche, c’est à un « je pense » qui prend justement tout son accent de ce qu’il sache le « je ne pense pas » inhérent au statut du sujet ? »

Le faux-être, qui apparait en bas sous le tétraèdre et dont se revêt le Moi induit en lui un « je ne pense pas » dans une aliénation qui représente ici l’illusion dont se berce le sujet sur son être supposé. Voilà comment j’interprète l’aliénation dans ce graphe. C’est celui des analysants, c’est aussi bien celui des analystes, comme le dit, dans l’illusion qu’il y a chez le patient des résistances qu’il faudrait vaincre, alors que c’est de l’aliénation à l’être supposé de sa position qu’il est question chez l’analyste et dont parfois il ne démord pas, sourd à la parole de son patient qu’il interprète comme résistance. L’aliénation du « je ne pense pas » est indicatif de l’illusion d’être dans lequel se trouve aussi bien l’analysant que dans certains cas l’analyste. Lacan le souligne dans les leçons du séminaire. Il critique également une certaine approche du cogito cartésien qui s’arrête au faux être du moi ressaisi par le cogito. Ce qu’on vous apprend en terminale quand vous étudiez les méditations métaphysiques ou le discours de la méthode. Ce faux-être a partie liée avec le je ne pense pas, car il bouche le champ de la pensée.

En réalité qu’est-ce que le sujet de l’acte psychanalytique ?

Le sujet qui s’éclipse, le sujet barré n’est pas un être plein, substantifié, c’est pourquoi Lacan parle dans l’Acte psychanalytique du faux être et cette place est occupée par le Moi et l’imaginaire de l’être au sens péjoratif du terme : c’est la place que Lacan appelle l’opération aliénation dans l’Acte, à entendre comme le rejet de l’Autre avec un grand A et l’occupation de la place par l’image du petit autre. D’où cette idée qu’à cette place je ne pense pas. Il faut éviter le contresens trop souvent fait par les analystes eux-mêmes qu’à la place où ils sont, il s’agit dans le graphe de ne pas penser. J’ai déjà entendu ça dans les séminaires du mardi que je supervise avec quelques autres. C’est un contresens, car l’analyste est bien du côté d’une pensée sur ce qu’il entend, du côté d’une pensée dans le « je ne suis pas » et c’est l’opération vérité sur le tétraèdre. Lacan situe la pensée de l’analyste du côté du « je ne suis pas » et l’imaginaire moïque, voire celui du sujet envahi par l’imaginaire, du côté du « je ne pense pas ».

Cette illusion dans l’aliénation est dissipée par l’autre choix forcé qui est celui sur l’axe vertical à gauche de la vérité qui va du « je ne pense pas » au « je ne suis pas ». De l’autre côté le « je ne suis pas » fait surgir un « je pense » où le sujet est disparaissant et où il pense les choses qui lui viennent à l’esprit. De ce côté Lacan place les représentations de choses et l’inconscient par opposition au ça.

En effet, ce qui est alors en jeu c’est un pur enchaînement littéral, un non-sens radical qui fonctionne quasiment hors sujet grâce à l’exclusion d’une lettre ou à la mise en œuvre d’un fantasme articulé à l’objet où le sujet se dilue dans la représentation. C’est même un savoir sans sujet- Lacan est audacieux, quand il dit cela- où le sujet, dit Lacan dans ce séminaire, n’est pas représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Une chaîne signifiante sauvage articulée dans l’inconscient que le sujet doit se réapproprier comme la sienne propre. Evidemment ce savoir sans sujet n’est pas à confondre avec une chaîne signifiante privée d’énonciation, telle qu’elle peut apparaître avec l’intelligence artificielle. Il s’agit d’un savoir sans sujet qui fait advenir l’énonciation d’un sujet et c’est là toute la différence. Cette énonciation se découvre après le temps de la surprise du patient.

Je voudrais vous citer à ce propos l’exemple de ce patient abasourdi par le rêve qu’il vient de faire en fin d’analyse et qui résume ce qui a été son destin dans la profession qu’il a choisi : il est partie prenante comme objet de jeu et de pratique sadique dans une salle de garde où des médecins en blouse blanche et déculottés tentent de le violer. Il s’échappe de la salle en fermant la porte au nez à ses poursuivants. Le rêve s’arrête là. Au départ il est scandalisé par les images du rêve qu’il a du mal à reconnaître comme siennes. Savoir sans sujet. Puis dans l’interprétation qu’il en donne, il reconnaît la dimension homosexuelle et persécutive liée à des personnages revêtus d’une autorité paternelle. Notons que l’objet dans cette affaire est l’objet anal qui traverse sa cure depuis longtemps. Mais pour que le sujet soit à nouveau représenté par un signifiant pour un autre signifiant il lui a fallu accepter qu’il puisse être représenté par les signifiants du rêve, qui se présentaient au départ comme un savoir sans sujet où le sujet n’y était pas. C’est la tâche du psychanalysant qui va du « je ne pense pas » au « je ne suis pas » et où se mettent en mouvement les pensées de l’inconscient. Cette tâche est un faire, à la différence de l’acte psychanalytique qui est un agir rétroactif du psychanalyste alerté par sa propre fin de cure. Cet agir est le commencement par excellence au service de la tâche qui attend le patient. Cet agir prend appuie sur le transfert.

Qu’en est-il de l’opération transfert ?

Tout d’abord, comme il le dit dans la leçon du 10 janvier 1968, « nous savons que (le sujet de l’acte psychanalytique) ne peut savoir rien de ce qui s’apprend dans l’expérience analytique, sinon ce qu’y opère le transfert. Le transfert je l’ai restauré dans sa fonction complète à le rapporter au sujet supposé savoir, dit Lacan » (p 88 de l’édition de l’ALI).

« Le terme de l’analyse consiste dans la chute du sujet supposé savoir et sa réduction à l’avènement de cet objet a, comme cause de la division du sujet qui vient à sa place. Celui qui fantasmatiquement avec le psychanalysant, joue la partie au regard du sujet supposé savoir, à savoir l’analyste, c’est celui-là, l’analyste, qui vient, au terme de l’analyse, à supporter de n’être plus rien que ce reste, ce reste de la chose sue, qui s’appelle l’objet a. » C’est un pur déchet, dit ailleurs Lacan.

Pour reparler de ce patient en fin de cure, il avait fait une première tranche avec un analyste avec lequel cela s’était mal passé et qu’il avait au bout d’un certain temps plutôt long dé-supposé savoir dans une haine incoercible et avec moi avait réussi à mettre en évidence un objet, l’objet anal, comme vecteur de son fantasme. La fin de l’analyse a coïncidé avec le dépassement de cette haine incoercible et ma réduction au statut de déchet dans cette opération qui lui a permis de s’installer comme analyste, pour devenir le témoin agissant et l’acteur de cet acte.

Ainsi l’acte suppose admis par celui qui s’installe que tôt ou tard il sera délogé de cette place de sujet supposé savoir pour être réduit au statut de d’objet, de déchet dans l’opération et pour voir surgir ce déchet à l’horizon de cette opération comme objet du fantasme qui le divise. Ce qui apparaît en bas et à gauche du graphe de leçon 5 de l’Acte psychanalytique. Il y a ici un autre contresens à éviter : le sujet supposé savoir n’est pas seulement l’apanage de l’analyste auquel l’analysant suppose un savoir qu’il ne va plus lui supposer par la suite. Le sujet supposé savoir est aussi celui de l’analysant qui parcourt ce savoir, en ne sachant pas ce qu’il dit dans la cure, mais en pointant ce qu’il suppose être son savoir chaque fois qu’il le rencontre. Si bien que le sujet supposé savoir est à mi-chemin entre l’analyste et l’analysant et que cette chute du sujet supposé savoir traverse l’analysant dans son rapport au savoir de l’analyste à propos duquel il se dit finalement qu’il ne sait plus rien, alors que c’est le moment où l’analyste en sait un bout de son patient, mais aussi dans son rapport à son propre savoir dont il s’aperçoit au terme de la cure qu’il a épuisé les ressorts.

Pour aboutir à quoi dans l’Acte psychanalytique, à l’expérience du manque à être, que Lacan note -phi, et qu’il appelle castration et qui est le corrélat du désêtre. Car dans la reconnaissance de sa division par rapport au fantasme qui l’anime celui qui franchit le Rubicon de l’acte fait l’expérience du fait qu’il ne l’a pas et qu’à la place de cet objet imaginaire il y a un manque qui s’y substitue et qui désubstantialise son assise imaginaire, le Moi et même toute sa consistance subjective. Pas d’être à ce sujet qui ek-siste et la dimension imaginaire du « je ne pense pas » se dissout au profit d’un « je ne suis pas » originaire dans l’inconscient où le sujet est le jeu d’un pur enchaînement littéral, aphanisis radicale que rejoint celui qui décide de rendre possible par l’acte analytique l’avènement d’une cure analytique. C’est la flèche qui va du Sujet ça à l’inconscient ; « Wo Es war, soll Ich werden » « Là où c’était, il s’agit de n’y être pas où le sujet de l’aphanisis doit advenir ». C’est la meilleure garantie d’une écoute pour l’analysant auquel par l’acte analytique est offerte la possibilité de faire entendre ses signifiants.

Tout acte est donc un effet de langage et c’est ainsi qu’il appartient à la logique d’en traiter le dispositif, mais le plus surprenant est de rencontrer dans le dire de Lacan cette idée qu’il développe en décembre 1967 devant l’Ecole Freudienne de Paris : « Il est clair que si tout acte n’est que figure plus ou moins complète de l’acte psychanalytique, il n’y en a pas qui domine ce dernier. » Autrement dit la structure logique de l’acte psychanalytique saisie par la logique du demi-groupe de Klein est générique de toute forme d’acte, qu’il s’agisse de l’acte politique, de l’acte poétique, de l’acte pictural ou artistique, voire d’autre sorte d’acte. On retrouve dans l’acte politique par exemple un sujet supposé savoir sur le Réel qui dans l’émergence du savoir qu’il a sur le Réel prend le risque d’advenir auprès de ceux qu’il convoque dans son acte comme le déchet de sa propre opération. Voire De Gaulle en 1968. Ou Gorbatchev en 1989. Mais il y a bien sûr des actes politiques qui sont marqués par leur inachèvement et où domine principalement la dimension imaginaire d’un « je ne pense pas ». Je pense ici à la célèbre formule du « en même temps » qui n’empêche pas d’ailleurs son auteur d’être rejeté comme déchet de son propre acte politique. C’est pourquoi il dit que ces sortes d’actes sont une figure plus ou moins complète de l’acte analytique et que rien dans leur logique ne vient dominer ce dernier.

Il est clair qu’en 1968 Lacan avait en vue la passe, peu à près l’institution en 1967 du jury de la passe, dont il dira un peu plus tard qu’elle fût un échec. On peut considérer que l’acte psychanalytique reprend en filigrane cette question et il en est d’ailleurs question de façon presqu’allusive dans le séminaire. Que serait le témoignage d’un analysant qui déciderait de prendre la position de l’analyste suite à l’acte par lequel d’une chute du sujet supposé savoir il fait advenir comme reste de cet acte son analyste ? Qu’aurait-il à dire du désêtre qui dès lors le traverse suite à une expérience de vérité dont Lacan dit qu’elle est incurable ? C’est en tout cas muni de cette expérience rétrospective que l’analysant décide en pleine connaissance de cause, c’est le cas de le dire, de franchir le pas de s’installer, comme on dit, pour incarner auprès d’autres celui qui se fera le support de cette déchéance prévisible au statut de déchet pour qu’advienne le manque chez son patient. C’est la logique de l’acte dont se démontre ce demi- groupe de Klein.

[1] Darmon (Marc), Essais sur la topologie lacanienne, nouvelle édition, Editions de l’Association Lacanienne Internationale, Juillet 2004, p 307 à 313

Le seminaire de Stéphane Thibierge de ce soir est reporté au mercredi 18 février à 21h !