Séminaire d’été 2016 – Jeudi 25 août.

Elsa Caruelle-Quillin – ETF L9, 10, 11.

Je voudrais juste commencer par vous citer la dernière phrase de Freud dans « Au-delà du principe de plaisir 1 » : « ce qu’on ne peut atteindre en volant, il faut l’atteindre en boitant » et, comme le dit le poète, boiter n’est pas pécher.

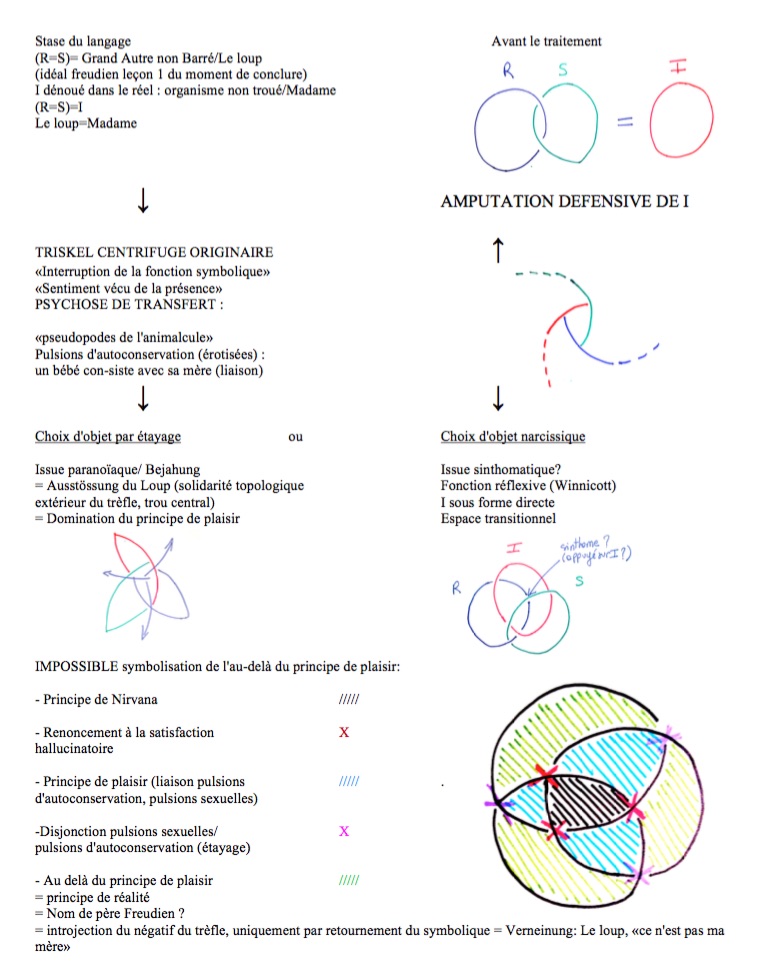

Je vous propose de boiter et de tenter aujourd’hui d’articuler le cas Robert présenté par Rosine Lefort dans la leçon IX et les nœuds borroméens, à l’aide principalement du texte freudien « Pour introduire le narcissisme 2 » sur lequel Lacan revient largement dans les leçons X et XI. Pour ce faire, j’ai besoin de poser avec vous un postulat de base, un triskel originaire chez le petit d’homme. Un triskel originaire, c’est-à-dire une liaison des trois registres avant même la naissance. J’ai besoin de poser ce temps comme sans commencement. Il n’y aurait en fait pas d’avant cette liaison, il n’y aurait donc pas de tressage préliminaire. La vie serait, selon Freud, dans « l’Au-delà du principe de plaisir », la liaison qui surmonte l’inorganique. Dès le début, Freud y insiste : « […] l’Eros [qui] cherche à réunir les parties de la substance vivante, à maintenir leur cohésion ».

Lacan : « il doit exister une unité préexistante, une unité préexistante au Moi 3».

Cette unité préexistante je vous propose de la voir dans ce triskel originaire, je vous propose de l’entendre dans ce que dit Winnicott : « un bébé sans sa mère, ça n’existe pas ». Peut-être pourrions-nous dire qu’un bébé sans sa mère ça ne consiste pas. Je dis bien sa mère, c’est-à-dire une mère et non pas la mère, une maman « suffisamment bonne », c’est-à-dire un petit autre incarné qui noue les décharges du bébé. C’est dans ce principe de liaison, avec et par l’incarnation maternelle, que résiderait la dépendance du nourrisson face au danger mortel de déliaison (Hilflösigkeit). Il n’y aurait donc pas de narcissisme originaire mais d’emblée ce que nous pouvons appeler avec Freud « les pseudopodes de l’animalcule », pseudopodes centrifuges, noués par et vers l’autre. Il y aurait d’emblée renoncement, « altération » de la satisfaction hallucinatoire, sous l’influence des pulsions d’autoconservation.

Un bébé sans sa mère donc, un bébé sans amour, c’est-à-dire, si l’on suit le texte freudien sur l’amour de transfert 4, un bébé sans transfert, ça ne consisterait pas. Le transfert est une question centrale du séminaire, définie comme résistance à la parole pleine, comme sentiment vécu de la présence de l’analyste, comme interruption de la fonction symbolique. Or, précisément, ce sentiment de la présence, cette interruption de la fonction symbolique, on pourrait dire que Robert ne l’a pas vécu. Sa mère négligea les soins essentiels jusqu’à oublier de le nourrir… Nous reviendrons sur ce biberon réel dont nous verrons qu’il sera un objet central de la cure. Biberon réel donc, puisque ni donné par la mère, ni demandé par l’enfant. À 5 mois il est hospitalisé dans un état de dénutrition, à 11 mois, il est abandonné par sa mère. Il subira ensuite 25 changements de résidences sans jamais de placement nourricier.

Je vous cite Marguerite Duras qui parle de sa pièce Savannah Bay dans une interview :

« La petite fait, fabrique sa venue au monde, son enfance : une mère, un père, un amour. Puisqu’il en faut, puisque c’est impossible de s’en passer. Il n’y a pas d’orphelin, il y a des gens sans imaginaire 5 ».

Si je me permets cette citation, c’est parce que je crois que c’est de cela dont il s’agit pour Robert.

La constitution d’une Bejahung, chez Robert, aurait d’emblée été effractée par le débordement économique de la douleur, par la quantité non liée d’excitation qui aurait empêché la domination du principe de plaisir qui régit la Bejahung et l’Ausstössung. Robert a subi plusieurs opérations et des perturbations somatiques très douloureuses. Le problème économique de la douleur a probablement entraîné un évidement projectif infini de quantités non liées pour tenter de satisfaire au principe de plaisir. Le problème économique de la décharge apparaît dans le cas de Robert comme central : Robert est dans une agitation constante avec une grande incoordination motrice et des crises clastiques. Cette projection à l’infini d’un corps inarticulé ne ferait retour par aucune expérience de liaison, de pare-excitation, par aucune alphabétisation, soit ce que Bion repère comme la fonction alpha d’une mère: resterait une Ausstössung sans retour, sans trace d’angoisse ni de culpabilité nous dit Rosine Lefort, sans trace tout court ajouterons nous, c’est-à-dire sans Bejahung.

Avant le traitement, il est dépourvu de parole, sans « vrai contact », mais il n’est pas dépourvu de langage : il crie « madame » et « le loup ». Je vous propose de vous intéresser à ce signifiant « madame » sur lequel on ne revient pas tellement, je trouve, dans la leçon. « Madame » donc, et non pas « maman ». Dénutri, il est hospitalisé à 5 mois pour anorexie. On observe chez Robert une déliaison partielle. S’il ne meurt pas, il se retrouve quand même nourri à la sonde, témoignant de la désérotisation des pulsions d’autoconservation qui sont dès lors hors circuit. La déliaison le menacerait d’un retour à l’inanimé dans un mouvement centripète, celui-là même qui a pu faire douter Freud de l’existence d’un transfert dans la psychose. Notre hypothèse, que c’est moins le grand Autre que le petit autre, qui poserait question dans la psychose de Robert, et peut-être, c’est notre hypothèse, dans toute psychose. Il s’agit, comme le dit Lacan, de distinguer « le fonctionnement de l’imaginaire dans la névrose et dans la psychose 6 », où se joue la perte de réalité.

Robert crie « madame » donc, et non pas « maman », ce qui n’est pas habituel pour un enfant qui n’a même pas 4 ans. Faut-il entendre ce refus de la maman au sens du génitif subjectif ou au sens objectif ? Est-ce l’afflux d’excitation qui a outrepassé le masochisme originaire, ou est-ce la désincarnation de la maman dans un grand Autre institutionnel qui n’aurait pas permis de lier les excitations et aurait livré Robert à la douleur comme voie de décharge ? Peut-on faire l’hypothèse d’une défense anorexique, d’une stase défensive contre la décharge à vide pour satisfaire le principe de plaisir face à l’afflux d’excitations non liées dans la faim et dans la douleur ? Peut-on faire l’hypothèse d’une amputation défensive de I, c’est à dire du petit autre et du même coup du corps de Robert qui ne serait alors plus qu’un organisme nourri à la sonde, que I éjecté dans le Réel ? Un organisme dans le Réel, au mécanisme d’éjection près, en tant que si l’éjection était sans retour, ce serait la mort pour cet organisme. L’Imaginaire de Robert ne serait pas non lié, non noué, mais délié, dénoué, c’est à dire désérotisé. Cette désincarnation de l’Imaginaire n’équivaudrait pas à son absence, en un certain sens ce serait même le contraire…

« Madame » serait pour nous le signe d’un refus actif chez Robert de l’incarnation de l’autre, lui qui n’a été nourri que par des « madame(s)». La présence de ce signifiant irait dans le sens d’une forclusion, c’est à dire d’une présence dans le Réel, non pas d’une absence de la dimension imaginaire. « Madame », ce ne serait pas la mère phallique. « Madame » n’est pas marqué par l’interdit de l’inceste, ce serait l’image primordiale d’un Autre non barré détenteur d’objets réels, non symbolisés, comme le biberon, le caca mais aussi, nous le verrons dons la cure, le pénis (et non pas le phallus). « Madame » et non pas « maman » donc, I non troué serait dénoué, rejeté au-dehors. « Madame » donc serait le retour de I dans le Réel: la déliaison de I, ce serait en effet automatiquement son retour. Il n’y a pas de nœud à deux, ce refus de « maman », ça n’est pas rien : de cette forclusion, de ce dénouage de I, le couple RS conserverait la consistance, le mot « loup » en effet consiste et nomme « tout », R=S. « Le loup » serait quasi-hallucinatoire en tant qu’il nommerait un pur réel sans réalité, c’est-à-dire qu’il nommerait tout et n’importe quoi. On pourrait dire que « le Loup » serait un signifiant pur, une langue morte, c’est-à-dire hors transfert, au signifiant « madame » près. Il y aurait en fait une solidarité topologique entre la stase du langage dans ce signifiant totalitaire, ce que Lacan a pu appeler un grand Autre non barré, et une image primordiale inentamée. « Le loup » équivaudrait à « madame », (R=S) équivaudrait à I non troué, forclos dans le réel.

Je fais l’hypothèse que l’incarnation de Rosine [Lefort] provoquerait automatiquement ce qu’on pourrait appeler une psychose de transfert, c’est-à-dire la relance du tourbillon autour du trou, autour du Surmoi archaïque « le loup ». Robert, comme nombre d’enfants psychotiques serait avalé par le dehors sans dedans d’un triskel centrifuge, éjecté par les portes ouvertes, le déshabillage ou le vidage du pot. Cette projection à l’infini qui recrache le corps de Robert dans des crises clastiques, je vous propose de l’appeler « le loup ». Robert, en présence de Rosine [Lefort], consisterait d’emblée dans la relance de la stase du langage vers le verbe incarné. C’est bien connu, « les psychotiques ne résistent pas au transfert » [Marcel Czermak].

C’est aussi l’incarnation des signifiants que visait Mélanie Klein dans sa greffe d’imaginaire dans le cas Dick : « papa-grand train », « Dick-petit train », « maman-station ». Mélanie Klein incarnait, c’est-à-dire qu’elle barrait les signifiants, qu’elle allait du grand Autre au petit autre, que je vous propose d’écrire aujourd’hui « petit Autre » avec un grand A.

La résistance pour Freud dans « Répétition, remémoration, perlaboration 7 », ne serait que l’échec de l’idéal de la restauration des souvenirs, que l’impuissance et non pas l’impossible du primat du symbolique. Après les séminaires borroméens, on pourrait dire que la résistance c’est le nœud lui-même. L’Imaginaire, c’est le non-rapport entre R et S. Comme le montre effectivement la première leçon du Moment de conclure, l’idéal freudien, et peut être de tout discours, ce serait la saisie du Réel par le Symbolique. L’agir ne serait pour Freud qu’une « façon de se remémorer », et effectivement c’est dans ce sens que va travailler Rosine Lefort, dans le sens d’une saisie totale de R par S, dans le sens de ce que Lacan aurait peut-être appelé un grand Autre non barré. Elle travaille à une interprétation historique, c’est-à-dire symbolique de l’agir de Robert en séance. C’est tout l’enjeu d’une interprétation paranoïaque de l’histoire. Qu’en est-il de la responsabilité de l’analyste si la colère centrifuge de Robert n’est qu’une répétition du passé ? Pas une fois, Rosine Lefort n’interrogera la saturation de ses interprétations, ni la colère de Robert comme une réponse dans le réel à son message à elle. Ceci pose le problème crucial de l’interprétation comme visant l’accouplement RS. Pouvons-nous, après les nœuds borroméens, continuer de penser l’affect et l’imaginaire comme la répétition à abattre par le primat du symbolique ? Rosine Lefort ne joue pas, contrairement à Mélanie Klein. Quelle est la différence entre jouer et interpréter, entre le présent et le passé, entre le réel et la vérité d’une séance? Le transfert n’est-il effectivement qu’une répétition du passé ou est-ce plutôt le passé qui est une symbolisation, une métaphorisation de ce qui se joue dans le transfert dans le présent de la séance ?

Rosine Lefort repart du mythique objet du besoin, de l’objet réel : biberon, caca, pénis vont réellement intervenir dans la cure. Elle tente de relancer un choix d’objet par étayage sur les pulsions d’autoconservation, c’est-à-dire de passer de la privation réelle à une frustration, de passer du biberon réel au biberon de la demande. Pour que se fasse la disjonction entre pulsions d’autoconservation et pulsions sexuelles, il faut qu’un petit d’homme consente à appeler un objet absent, au-delà du principe de plaisir. Cette symbolisation exige une confiance en la rythmicité et en la prévisibilité, en la permanence de l’objet, ce sur quoi insiste beaucoup Rosine Lefort dans le transfert avec Robert, lui qui a subi une grande discontinuité et une arythmicité des soins.

Rosine Lefort isole la fin d’une première phase marquée par le refus du biberon et la panique devant un contenant plein, Lacan dirait peut-être un grand Autre non barré :

« …après avoir tout entassé sur moi dans un état de grande agitation, il a filé, et je l’ai entendu au haut de l’escalier qu’il ne savait pas descendre tout seul, dire sur un ton pathétique, sur une tonalité très basse qui n’était pas son genre : « maman », face au vide.

Cette phase préliminaire s’est terminée ; en dehors du traitement, un soir après le coucher, debout sur son lit, avec des ciseaux en plastique, il a tenté de couper son pénis devant des petites filles terrifiées 8.»

On repère donc de « madame » à « maman », l’émergence de l’objet voix, ce qui n’est pas sans nous éclairer sur l’équivalence du renouage de I, c’est-à-dire sur l’équivalence du non-rapport RS et de l’articulation d’un objet a, au centre du nœud. C’est donc autour de cette privation réelle du pénis, c’est-à-dire non pas d’une question phallique, que se termine la première phase de la cure. L’appel à maman, c’est en réalité un appel à la métaphore paternelle. C’est en tant que cette symbolisation du manque échoue que le biberon n’est pas symbolique mais réel. Lorsque le biberon tombe dans la séance, c’est comme lorsqu’il tente de se couper le pénis, il y a équivalence imaginaire, soit en termes lacaniens « déspécification pulsionnelle ». L’Imaginaire n’est pas barré, c’est-à-dire pas noué. Toute entame de maman est une mutilation, Robert lui-même ne serait qu’un objet à restituer au miroir où il frappe son reflet dans une relation paranoïaque. Robert est en-deçà de la disjonction des pulsions sexuelles et d’autoconservation. Quelle est l’idée de Rosine Lefort quand elle introduit ces objets réels dans la séance ? Cherche-t-elle une castration dans le réel qui viendrait symboliser moins phi ? Cette coupure réelle (du pénis), cette mutilation au lieu d’une castration, signe une Ausstössung non symbolisée par la Verneinung. Robert ne peut prélever l’objet du besoin sans décompléter l’Autre ce qui l’empêche de boire en séance le lait et ce qui nous dit peut-être aussi beaucoup de son anorexie face aux « madame(s) ». Comme il rend le pénis, il rend le biberon et le caca au grand Autre dont la décomplétude n’est pas inscrite.

Que signifie pour Robert la présence de ces objets dans la séance si ce n’est la présence d’un Autre non barré, d’une Madame incluant l’objet ? Rosine Lefort mise sur le choix d’objet par étayage alors que le manque n’est pas symbolisé, chez Robert mais peut-être aussi dans la direction-même de la cure. Qui parmi les analystes d’enfants travaille avec de tels objets ? Un choix d’objet par étayage sur les pulsions d’autoconservation mise sur un primat du symbolique (puisque ça mise sur la symbolisation du manque). Rosine Lefort ne joue pas avec Robert, contrairement à Mélanie Klein qui tente une greffe d’imaginaire avec Dick. Le jeu comme technique analytique avec les enfants, mais peut-être pas seulement, relève-t-il d’une alternative au choix d’objet par étayage, c’est-à-dire d’un choix d’objet narcissique comme alternative avancée par Freud dans « Pour introduire le narcissisme » ? Y’a-t-il une alternative dans la direction de la cure qui ne serait pas sans conséquence sur l’issue paranoïaque ou sinthomatique d’une cure ? Je laisse la question comme pierre d’attente.

C’est cependant face à cette réincarnation maternelle étayée sur les objets du besoin dont Rosine [Lefort] est pourvoyeuse (elle ira jusqu’à allaiter Robert au biberon) que se remet en place le trou central du triskel et que va pouvoir s’élaborer le Loup, c’est-à-dire l’élaboration d’un bord fut-il paranoïaque, qui permette notamment une fermeture des portes et des orifices, une pacification de ce dévidage infini de Robert.

Deuxième tournant repéré par Rosine [Lefort] :

« Ce caca, il était incapable de me le donner. Il savait dans une certaine mesure que je ne l’exigeais pas. Il est allé le mettre à l’expéditeur, il savait bien qu’il allait être jeté, donc détruit. Je lui ai expliqué. Là-dessus, il est allé chercher le pot, l’a remis dans la pièce, à côté de moi, l’a caché avec un papier, comme pour ne pas être obligé de le donner 9. »

On repère la consistance d’un dedans en même temps que de celle d’un caché. Peut-on pour autant faire équivaloir la Bejahung freudienne et le stade du miroir lacanien ? N’allons pas trop vite dans cette équivalence imaginaire, car le caché ce n’est pas l’invisible, il me semble que c’est sur ce bord que se joue l’issue paranoïaque de la cure. C’est à partir de là en tout cas que Rosine Lefort repère qu’il peut être agressif. Si Robert ne peut accéder à une symbolisation de moins phi, l’agressivité a tout de même une fonction de bord. Une partie de la pulsion de mort va être projetée sur le dehors ou plutôt séparer un premier dehors sous la domination du principe de plaisir.

« À partir de ce jour, il ne s’est plus cru obligé de faire caca en séance, il a employé des substituts symboliques ». Il y aura à la fin de la leçon une discussion sur ce point. Comme le signale un intervenant, il s’agit bien plutôt ici d’équivalences imaginaires, c’est-à-dire non marquées par la différence métaphorique. Une fois caché cet objet, se met en place une chaîne métonymique d’équivalences où tous les contenus se valent. On pourrait ici évoquer la « déspécification pulsionnelle » de Marcel Czermak ou la mise en continuité des registres dans le nœud de trèfle.

« Moi-même j’assistais en séance à de véritables tourbillons… Ce jour-là, après avoir bu un peu de lait, il en a renversé par terre, puis a jeté du sable dans la cuvette d’eau, a rempli le biberon avec du sable et de l’eau, a fait pipi dans le pot », tente de contenir les contenus mais casse le biberon puis remet le biberon en miettes dans le pot, il emporte le pot. « Une parcelle de sable est tombée par terre, déclenchant chez lui une invraisemblable panique. Il a fallu qu’il ramasse la moindre bribe de sable, comme si c’était un morceau de lui-même, et il hurlait « le loup ! Le loup ! »,… « …dans un état de tension intense, qui ne céda de façon spectaculaire qu’après une débâcle diarrhéique 10 »

Les interventions de Rosine [Lefort] visent dès lors « à différencier les contenus de son corps au point de vue affectif : le lait est ce qu’on reçoit. Le caca est ce qu’on donne, et sa valeur dépend du lait qu’on a reçu. Le pipi est agressif 11».

Rosine [Lefort] tente de séparer le bon du mauvais, le dedans du dehors selon le modèle freudien de la Bejahung/Ausstössung. Là consiste la fonction projective, la fonction de bord imaginaire, le mur mitoyen de l’agressivité, toujours sous la domination du principe de plaisir.

Le contenant n’a alors d’existence que par son contenu, signale Rosine Lefort : « Robert hurle « le loup ! » quand il vide le pot et doit manger avant ou après, et pour le pipi, il lui faut boire. » Le pot, pour lui, ne peut avoir de réalité que plein. Or, il s’agit de pouvoir le supporter vide. Selon Lacan, cette vacuité du contenu rendue supportable est ce qui en fait un objet « proprement humain », c’est-à-dire un instrument « détaché de sa fonction » dit Lacan, même si j’aurais été tentée de dire « détaché de son fonctionnement ». Je vous propose d’interpréter cette vacuité comme la fameuse disjonction des pulsions sexuelles étayées sur les pulsions d’autoconservation. C’est en ce sens que travaillerait Rosine [Lefort], vers le principe de réalité, vers l’au-delà du principe de plaisir, vers l’au-delà du nœud de trèfle.

« Robert, progressivement, introduisit un délai entre le vidage et le remplissage, jusqu’au jour où il a pu revenir triomphant avec son pot vide dans ses bras. Il avait visiblement gagné l’idée de permanence de son corps 12 ».

Cette permanence du corps vide des objets réels, de la fonction disjointe du fonctionnement, est un triomphe remarque Rosine [Lefort], ce qui n’est pas sans évoquer la jubilation de l’enfant devant le miroir. Mais nous allons voir que ce qui s’élabore est peut-être moins la symbolisation que l’imaginarisation de ce qui n’est pas.

« …il m’a chargée d’un autre aspect de la mauvaise mère, celle qui part…. Ce jour là, il a fait pipi sur moi dans un grand état d’agressivité et aussi d’anxiété. Cette scène n’était que le prélude à une scène finale qui eut pour résultat de me charger définitivement de tout le mal qu’il avait subi et de projeter en moi « le loup ! ».

« J’avais donc ingurgité le biberon avec l’eau sale, reçu le pipi agressif sur moi parce que je partais. J’étais donc le loup. Robert s’en sépara au cours d’une séance en m’enfermant aux cabinets, pendant que lui retournait dans la pièce de séance, seul, montait dans le lit vide et se mettait à gémir. Il ne pouvait pas m’appeler, et il fallait que je revienne, puisque j’étais la personne permanente. Je suis revenue. Robert était étendu, le visage pathétique, le pouce maintenu à deux centimètres de sa bouche 13. »

Rosine incarne alors le loup sur un mode paranoïaque. On repère ici l’évacuation, c’est-à-dire l’Ausstössung du loup dans les cabinets. Il y aurait donc une solidarité topologique entre le trou central du triskel et l’extérieur du trèfle. Le Surmoi primitif, le loup, s’incarnerait alors dans le non-moi, qui n’est pas une absence du bon mais une présence du mauvais de l’autre coté d’un mur mitoyen des cabinets. Robert ne peut pas appeler Rosine, ce qu’elle repère tout à fait, il ne peut pas symboliser ce premier dehors mitoyen. Il ne peut pas introjecter ce mauvais dehors. Nous ne sommes pas dans une clinique du retournement du symbolique à l’étude cette année dans Le Moment de conclure, qui seul permettrait de faire exister, de savoir, c’est-à-dire d’écrire l’extérieur du trèfle. Nous sommes dans une clinique du nœud sous forme directe. Robert ne peut pas introjecter ce dehors, ce négatif du trèfle par le retournement du Symbolique sur le nœud. On aurait aussi pu dire que nous ne sommes pas dans une clinique du retournement pulsionnel. Robert ne peut pas aller au-delà du principe de plaisir et symboliser l’Ausstössung par une dénégation, celle qui aurait identifié le signifiant « loup » comme un « ce n’est pas ma mère ». La Bejahung serait donc dans cette hypothèse l’avènement paranoïaque de la jonction du triskel, de la domination du principe de plaisir par la séparation du bon et du mauvais, du moi et du non-moi.

Après cette séance, Rosine [Lefort] note que Robert console les petits qu’auparavant il étranglait, ce qui n’est pas sans relancer notre question d’un choix d’objet narcissique. Un choix d’objet, fondé sur le transitivisme aurait-il permis une autre issue que l’issue paranoïaque ? S’agit-il dans une cure avec un psychotique de relancer le choix d’objet par étayage, c’est-à-dire d’insister sur le primat du symbolique ? Pouvons-nous tenter au travers de ce que Winnicott a appelé « la fonction réflexive », un choix d’objet narcissique dans le transfert qui laisserait ouverte la possibilité d’une issue sinthomatique ? Au lieu de séparer le moi d’un non-moi mitoyen, peut-on suspendre cette question dans un « espace transitionnel » et utiliser la consistance imaginaire sous une forme directe (comme condition topologique préliminaire au sinthome) ? Je pose cette question puisque « Pour introduire le narcissisme » se trouve dans La technique psychanalytique et que Freud en attendait des remaniements dans la cure, avec les psychotiques en particulier…

C’est en tout cas juste après cette Ausstössung du Loup dans les toilettes qu’intervient la fameuse scène ombilicale où Robert va (je cite) «jusqu’à ouvrir sa bouche et la refermer, comme un fœtus boit le liquide amniotique ». Si Rosine [Lefort] note qu’au début il était excessivement agité, elle repère qu’il prend conscience d’une certaine réalité de plaisir. Ce contenant imaginaire de la Bejahung, ce n’est pas le corps de l’enfant, c’est celui de sa mère. Lacan aurait peut-être dit c’est le corps du symbolique, le trésor des signifiants. La version imaginaire donc, c’est le corps de la mère. Dick aussi entre dans la « station-maman », non pas sur un plan œdipien mais comme contenu bon, comme Robert, sous peine de n’être qu’un déchet éjecté par un triskel centrifuge. C’est uniquement en étant contenu dans ce contenant comme bon que Robert peut enfin articuler son nom dans la scène du baptême. Seul le bon est incorporé comme réalité psychique par la Bejahung nous dit Freud, seul le plaisir peut inscrire un signifiant dans le grand Autre. Je crois que c’est Platon dans La République qui disait que le mal n’existait pas, ce qui est peut-être tout à fait freudien: seul le bon, seule la domination du principe de plaisir pouvait attribuer, pouvait faire consister le nom de Robert dans une Bejahung.

Relecture : Jean Brini, Érika Croisé Uhl, Dominique Foisnet Latour, Louis Bouvet.

Notes

1. Freud (Sigmund), « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot, 1980. P. 20.

2. Freud (Sigmund), « Pour introduire le narcissisme », La technique psychanalytique, P.U.F., 1999.

3. Lacan (Jacques), Les Écrits techniques de Freud, éditions A.L.I., 2016. p. 208.

4. Freud (Sigmund), « Observations sur l’amour de transfert », La technique psychanalytique, op.cit.

5. Duras (Marguerite), Savannah Bay, éditions de Minuit, 1983.

6. Lacan (Jacques), op.cit., p. 168.

7. Freud (Sigmund), « Remémoration, répétition, perlaboration », La technique psychanalytique, op. cit.

8. Lacan (Jacques), op.cit., p. 171.

9. Lacan (Jacques), op.cit. p. 172.

10. id, p. 173.

11. id, p. 173.

12. id, p. 174.

13. id, p. 175-176.