Séminaire d’été 2016 – 26 août.

Danielle Eleb – ETF, L, 15, 16.

Le déplacement de Jacques Lacan dans Les Écrits techniques de Freud.

Jacques Lacan introduit une dimension éthique en posant la question des fins de la cure : il interroge la place de l’analyste dans le transfert ; il fait appel à la clinique – notamment Dora, l’Homme aux loups et à l’un de ses patients – d’un point de vue tout à fait intéressant.

Il introduit par « le tout de la psychanalyse », il s’agit du sens même de notre action. « C’est la conception du sens de l’analyse qui est le point même d’où s’origine toute règle technique 1 ». Il remet la technique à sa place, et oriente sa réflexion vers la théorie analytique : « Toute application dépend de la compréhension du sujet de notre action 2 ».

Alors qu’entend-il par compréhension ?

« C’est une prise de position concernant aussi bien la place existentielle de l’expérience analytique, c’est-à-dire ses fins, et ce que nous cherchons à obtenir dans cette action 3 ».

Cette dimension éthique, Lacan la reprendra à la fin de la leçon XVI.

Évoquant la leçon antérieure, il rappelle ce « jeu » qui donne une matérialisation imagée de quelque chose d’énigmatique, ce que les Anglais appellent le working-through, traduit en français, par « élaboration, travail ». Pour Lacan :

« Il faut « cent fois sur le métier remettre notre ouvrage » avec le patient afin que [certain] progrès, franchissement, passage [essentiel] subjectif, soit accompli 4»

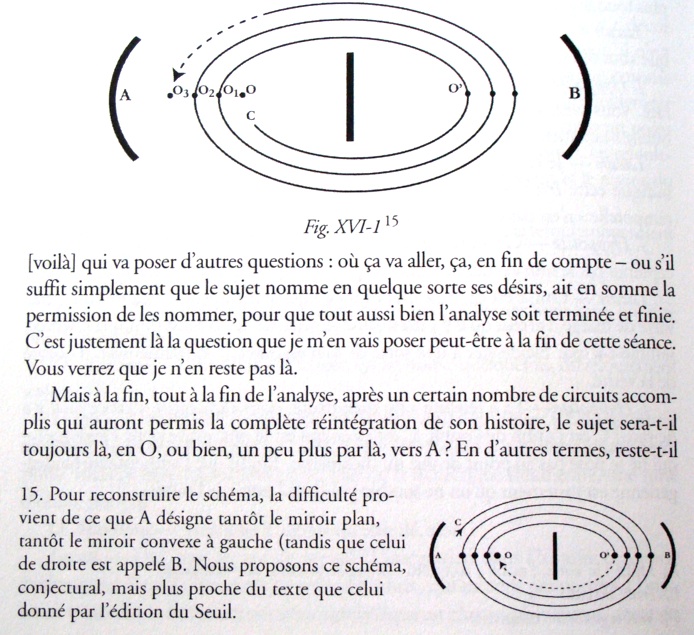

Cet énoncé de Lacan est tout à fait freudien puisqu’il considère que cette répétition, ces différents circuits sont nécessaires. Il va développer cela autour d’un mouvement de moulin, à partir du schéma de la figure I :

Fig. XVI – I, p. 340.

C’est un mouvement de moulin de O à O’ et de O’ à O, qui incarne le jeu d’aller-retour de l’en-deçà à l’au-delà du miroir.

« Il s’agit d’une image, de sa complétion au cours de l’analyse, du désir du sujet, surgissant en lui-même, à chaque nouveau pas dans la complétion de cette image 5 ».

Ce mouvement, dit-il, n’est pas celui d’une seule révolution, c’est un mouvement au sens du mouvement circulaire :

« …mais d’autant de révolutions qu’il est nécessaire pour que les différentes phases de l’identification, imaginaire, narcissique, spéculaire, aboutissent à une image réalisée, bien vue, détachée 6. »

Il va ajouter un élément tout à fait décisif, c’est la conjonction de la parole du sujet et du désir, sans lequel rien ne peut se concevoir. Ce « moment fécond » est un terme de James Strachey – psychanalyste anglais – que Lacan va reprendre :

«… ce moment fécond est la conjonction de la parole du sujet à un moment significatif d’émergence du désir. » « Ce moment de complétion de l’image est angoissant car cette image, non sans raison, avait été décomplétée, sa face imaginaire non intégrée, réprimée ou refoulée 7 ».

C’est James Strachey qui a tenté de cerner ce qu’il appelle le moment de l’interprétation. Il l’a appelé l’interprétation de transfert, « mutative ». Ce vocabulaire que nous n’utilisons plus, existait à l’époque de James Strachey. « C’est à un moment précis que l’interprétation peut avoir la valeur de changement » : ce moment où ce qui est prêt d’éclore, de surgir dans l’imaginaire est en même temps là dans l’analyse :

« …dans la relation verbale avec l’analyste. À ce moment précis, l’interprétation a une valeur décisive, une fonction mutatiste 8».

Lacan pose la question de la signification de ce moment :

«… c’est une situation où l’imaginaire et le réel de la situation analytique se confondent, le désir du sujet est présent et inexprimable 9 ».

Selon Strachey :

«… l’intervention de l’analyste doit se limiter à la nomination, nommer le désir, seul point véritablement fécond au cours du monologue, moulin à paroles, du patient 10 ».

Lacan le cite bien sûr, cela ne veut pas dire qu’il soit d’accord avec lui.

Selon Lacan, « les interprétations de Freud dans le cas Dora, y compris le stoppage qu’il en résultait, correspondent à un premier temps de l’analyse », ce premier temps suppose un autre travail ! En allant bien au-delà, ce que Freud, n’a pas fait .Il met l’accent sur la fonction de la parole en tant que reconnaissance du désir et non pas en tant que satisfaction du désir. Si Freud analyse Dora sur le plan de la résistance, il fait intervenir son « ego », à savoir ce qu’il pense être bien pour une fille.

Lacan souligne que Dora aime monsieur K, or Freud lui parle simplement de monsieur K ; si Dora ne reconnaît pas son désir, il lui est interdit, et c’est là que commence le refoulement.

Si Freud était intervenu là, en O, s’il avait permis au sujet de nommer son désir, il se serait produit en O’ l’état amoureux : c’est l’hypothèse de Lacan. C’est dans la mesure où le sujet reconquiert son Idéalich (moi idéal) que Freud peut prendre sa place au niveau de l’Ichidéal (idéal du moi). La rencontre est manquée entre Freud et Dora.

Lacan va introduire un terme très important, la Prägung, (qui signifie la frappe d’une monnaie), la Prägung de l’événement traumatique. Il reprend l’exemple du patient de Freud, L’Homme aux loups, à partir de la névrose infantile, mais en précisant « qu’on l’appellerait aujourd’hui névrose de caractère ou une névrose narcissique 11». Freud a choisi d’analyser l’Homme aux loups et d’écrire un texte au titre de la névrose infantile, ce cas lui a permis d’élaborer sa théorie de la fonction du traumatisme. Cette élaboration est nécessaire à la technique analytique. En effet la théorie du traumatisme est mise en cause par Jung et le départ d’Adler. À l’époque de Freud, il y avait un enjeu, théorique et clinique, il a mis l’accent sur la névrose infantile et le trauma. Dans ce texte étonnant de Freud, les compléments de sa théorie sur le refoulement sont essentiels. Dans le cas de l’Homme aux loups, le refoulement est lié à une expérience traumatique de la vision d’une copulation entre ses parents. Cet évènement n’a pu être remémoré par le patient. Mais dans les Cinq psychanalyses, Freud semble dire que le rêve que fait l’Homme aux loups est largement suffisant pour faire un travail d’analyse et de reconstruction. Ce qui est intéressant, c’est la construction que Freud, va élaborer à partir du vide : il reconstruit, pour le patient ce qui a eu lieu ou qui n’a pas eu lieu, on ne sait pas très bien. Le matériel clinique qui est apporté par le rêve de l’Homme aux loups a permis d’élaborer une reconstruction de ce dont il ne se souvient pas vraiment.

Citons un passage du texte de Freud:

« C’est ce retour obstiné dans les rêves qui explique, d’après moi, que, chez le patient lui-même, s’établisse peu à peu une conviction profonde de la réalité de ces scènes primitives, conviction qui n’est en rien inférieure à une conviction basée sur le souvenir 12. ».

Freud part de la conviction du patient et non pas strictement de la remémoration, c’est très intéressant du point de vue de la clinique.

Il a fait un travail de reconstitution historique analogue à l’analyse des documents d’archives. Freud avait un côté archéologue, mais l’analyste a affaire à du vivant. Il situe l’évènement à une date définie par n +1/2, le n ne pouvant être supérieur à 1 an. Lacan fait l’hypothèse qu’il n’est pas exclu que l’événement ait eu lieu à 6 mois. Dans ce séminaire, il y a un échange entre Freud et Lacan sur ce moment de l’événement.

Freud précise la valeur traumatique de l’effraction imaginaire produite par ce spectacle, non pas après l’événement mais entre 3 ans 3 mois et le tournant capital pour le sujet à 4 ans. C’est au moment de Noël – sa date de naissance – qu’il fait un rêve d’angoisse, pivot de toute l’analyse de cette observation. Le rêve d’angoisse est cité dans l’Annexe II 13 :

« C’est cela qui reste l’importance essentielle de la discussion de Freud autour de l’événement traumatique initial, celui-ci fut reconstitué très indirectement grâce au rêve des loups. C’est Freud qui apprend au sujet à lire son rêve. Ce rêve se traduit comme un délire, il n’y a qu’à l’inverser pour le traduire : les loups me regardent immobiles très calmes, je regarde une scène particulièrement agitée. On peut y ajouter : ces loups ont de belles queues. Gare à la mienne. C’est un rêve qui mène à la scène reconstruite et qui est ensuite assumée par le sujet ».

Lacan dans ce séminaire parle de cette reconstruction faite durant la cure, et que le patient doit assumer.

« Ce rêve d’angoisse est la première manifestation de la valeur traumatique de l’effraction imaginaire 14 ».

Lacan reprenant le terme de Prägung, précise qu’il s’agit de « la Prägung de l’événement traumatique originatif ». Elle se situe dans un inconscient non refoulé, non intégré au système verbalisé du sujet. Elle est « …limitée au domaine de l’imaginaire, elle resurgit au cours du progrès du sujet dans un monde symbolique 15 ».

Cette Prägung fait retour à partir du moment où le sujet va verbaliser cet événement. Freud, va situer le refoulement à partir de l’histoire du sujet, entre le moment X originel et le moment de 4 ans. Lacan introduit ce qu’il appelle la dialectique œdipienne à partir d’une entrée faussée par la première séduction captivante de la sœur de l’Homme aux loups.

Il nous donne simplement deux repères, le premier, c’est la séduction par la sœur ainée plus virile, à la fois objet de rivalité et d’identification, et le refus de l’enfant devant cette séduction ; puis l’essai de séduction active de la part de l’Homme aux loups, qui est suivi du refus de la gouvernante, Nania. Lacan souligne qu’il y a dans le même temps, pour cet enfant, un drame et la première menace de castration. Cependant l’intégration dans un monde symbolique par la cure qu’il a menée avec Freud, son attraction dans la suite de son développement aura un effet – c’est-à-dire des moments de solutions heureuses – notamment, la dialectique de la rivalité passivante avec le père et l’intervention d’un professeur, de plusieurs professeurs chargés de prestige qui vont avoir un rôle tout à fait déterminant pour l’Homme aux loups, ainsi que l’introduction du registre religieux.

Il met l’accent sur le mythe et la réalisation du sujet : Freud nous démontre que le drame intégré dans un mythe ayant une valeur universelle aboutit à la réalisation du sujet, à savoir l’introduction dans la dialectique symbolique.

Le terme de « dialectique » est présent dans ce séminaire, dans les schémas que Lacan propose, avec les différents circuits, nous constatons que tous ces circuits ne se ressemblent pas (au sens d’une répétition du même) à chaque étape il se passe quelque chose de différent.

Le schéma à deux miroirs est le processus de l’analyse : Ce qui se passe dans cette période entre 3 ans 1 mois et 4 ans, Lacan l’assimile avec le schéma à deux miroirs et du même coup avec le processus de l’analyse. Il se sert de ce schéma, dans son sens clinique, en même temps il en fait un usage concernant le processus de l’analyse. Lacan distingue le sens et l’usage, une fois qu’il a élaboré quelque chose, il s’en sert à des fins analytiques, ce qui est tout à fait pertinent.

Il va expliciter ce qu’il entend par là.

« Le sujet apprend à intégrer les événements de sa vie, dans une loi, dans un champ de significations symboliques de ce qui fait une névrose infantile dans ses débuts 16 ».

À cette époque, entre 3 ans un mois et 4 ans, c’est exactement la même chose qu’une psychanalyse, à savoir la réintégration du passé, la mise en fonction dans le jeu des symboles de la Prägung elle-même. Comment ? La Prägung est atteinte par un jeu rétroactif. Il reprend Freud sous cette forme :

« Par le jeu des événements intégrés en forme de symboles, en histoire, elle est toute proche de surgir. Elle surgit dans l’après-coup, trois ans et demi après l’événement 17. »

La question de l’après-coup est complexe, Freud et Lacan distinguent l’événement et le trauma, la Prägung, a lieu sur le plan strictement imaginaire :

« …cette Prägung, elle va prendre sa valeur de trauma à partir d’une action refoulante, à partir du refoulement. À ce moment-là quelque chose se détache du sujet dans le monde symbolique qu’il intègre et devient quelque chose qui n’est plus du sujet … mais qui restera parlé. 18 »

C’est quelque chose qui se détache du sujet, qui restera parlé indépendamment de lui, dont il n’a pas la maîtrise et qui sera le premier noyau de ce que Freud et Lacan appelleront ses symptômes.

C’est à partir de ce premier noyau que les différents refoulements vont se construire. Il précise

« … qu’entre ce moment de l’analyse et le moment intermédiaire, entre la frappe Prägung et le refoulement symbolique, il n’y a pas essentiellement de différences. Cependant il y en a une, il y a une différence au moment du refoulement symbolique, personne n’est là pour lui donner le mot 19 ».

Qui est cette personne qui n’est pas là pour lui donner le mot ? C’est l’analyste, c’est ainsi que je le comprends. Personne n’est là pour lui donner le mot, donner le mot c’est nommer, c’est la nomination. Le refoulement commence avec la constitution du premier noyau autour duquel vont s’organiser tous les symptômes et les refoulements successifs, ainsi que le retour du refoulé. Et Lacan conclut « refoulement et retour du refoulé, c’est la même chose. 20 »

L’oubli de l’oubli :

À partir de là va s’instaurer un dialogue très intéressant, prestigieux, entre François Perrier, Octave Mannoni, Jean Hyppolite et Lacan. Si le retour du refoulé et le refoulement sont la même chose, cela élimine selon Mannoni la notion de refoulement réussi.

Pour Lacan, on ne peut l’éliminer car « toute intégration symbolique réussie comporte une sorte d’oubli normal 21 ».

Que signifie cet oubli normal sans le retour du refoulé ? Il fait référence à l’oubli d’un monde qui n’est pas porté à l’existence symbolique. Or si cette existence symbolique est réussie par la cure, assumée par le sujet, c’est un oubli sans retour du refoulé.

C’est dans la cure que quelque chose de l’existence symbolique du sujet peut se déployer, s’élaborer et être réussi.

Lacan fait référence au texte de Heidegger publié en 1927, édité par Husserl, Être et Temps 22. Ils se sont rencontrés, mais Heidegger ne connaissait pas l’œuvre de Lacan. Il introduit des notions heideggériennes :

«… toute entrée de l’être dans son habitation de paroles comporte une marge d’oubli, le voile, complémentaire de toute vérité comme dé-voilement 23 ».

Heidegger réintroduit la question de l’être oubliée par la philosophie, le voilement de la philosophie depuis l’Antiquité concerne l’oubli de ses origines. Dévoiler, c’est rendre possible le dévoilement en reposant la question de l’être.

Lacan opère un « déplacement » au regard de la tradition philosophique, et plus précisément dans cette référence à Heidegger ; le dévoilement de l’être serait le dévoilement du refoulement, de ce qui est refoulé. Il déplace cette problématique philosophique de l’oubli dans le champ du refoulement.

Avec Freud, il distingue l’oubli de l’oubli comme refoulement originaire et l’oubli qui est le refoulement proprement dit.

Il fait de l’oubli une dimension constitutive de la mise en place du refoulement, il lui donne un sens clinique, c’est un oubli essentiel.

Dans le cadre de la cure, cet oubli de l’oubli est « la réussite du thérapeute » quelque chose dans le refoulé est définitivement oublié par le sujet, c’est une certaine réussite symbolique. Lacan accorde à l’oubli de l’oubli une valeur positive, fondatrice d’un point de vue symbolique.

Pour Heidegger, l’oubli de l’oubli c’est précisément le problème que pose la philosophie.

Jean Hyppolite affirme que l’oubli n’est pas rien, il est contenu dans l’expression symbolique : « Que veut dire réussi ? » Lacan va lui répondre qu’il s’agit d’une « expression de thérapeute. C’est un oubli essentiel. »

Ce qui est intéressant dans ce dialogue, ce sont les différents registres : Jean Hyppolite se situe dans un registre philosophique et Lacan répond sur un autre registre ; celui de l’inconscient, de l’oubli essentiel, enfin, de la clinique. Ainsi, pour Jean Hyppolite, cette intégration de l’être par la cure analytique au prix de l’oubli de l’essentiel est un raté et non une réussite. Ils se mettent d’accord sur leur désaccord, c’est un dialogue où chacun a des prises de position intéressantes, elles donnent à réfléchir et à travailler. Selon Jean Hyppolite, cet oubli de l’oubli s’oppose à l’authenticité heideggérienne qui voudrait qu’on ne sombre pas dans l’oubli de l’oubli. Heidegger a voulu reprendre cette question dans le champ de la philosophie, qui avait été, si je puis dire, refoulée. À cette critique, Lacan répond par la loi philosophique d’Heidegger qui a fait de cette remontée aux sources de l’être le centre de sa philosophie .Citons une phrase d’Heidegger :

« L’essence de l’homme se détermine à partir de la vérité de l’être 24 ».

Lacan va laisser cette question en suspens, en signifiant qu’il poursuit le travail.

« Dans quelle mesure un oubli de l’oubli peut-il être réussi ? Dans quelle mesure toute analyse doit-elle déboucher sur cette remontée dans l’être ? Ou sur un certain recul dans l’être, pris par le sujet à l’endroit de sa propre destinée 25 ? »

À partir de cet énoncé de Lacan, nous proposons de distinguer la remontée dans l’être au sens philosophique du terme, et le recul dans l’être pris par le sujet dans le cadre de la cure analytique. Ce recul à l’endroit de sa propre destinée relève du champ de l’inconscient et de la psychanalyse. Cela suppose un travail analytique tout à fait fondamental, il ne suffit pas de faire une remontée dans l’être au sens philosophique, pour obtenir un recul par rapport à sa propre destinée.

De l’ego au sujet :

Lacan va reprendre la figure XVI-I, en précisant les questions suivantes : si le sujet part de O, si la dialectique de la réintégration symbolique du désir qui vient de C, où cela va-t-il ? Suffit-il que le sujet nomme ses désirs pour que l’analyse soit terminée ? :

« … tout à la fin de l’analyse, après un certain nombre de circuits accomplis qui auront permis la complète réintégration de son histoire, le sujet sera-t-il toujours, là, en O ? Ou bien un peu plus par-là, vers A 26 ? »

Il y a eu des déplacements au cours de ce circuit, c’est-à-dire que de O à O’ en passant par les différents circuits le sujet va être du côté du A, vers le miroir.

À partir de là, il va reprendre la distinction entre l’ego et le sujet.

Lacan pose la question : où ça va aller ?

Si ce circuit opère des déplacements pour le sujet, il va permettre à Lacan ce déplacement de l’ego au sujet. Tout en rendant hommage à Balint, et plus précisément à sa pratique ; il fait une critique de l’ego psychology qui pense que soit l’ego est fort, soit il est faible ; c’est une tendance qui existe encore de nos jours. Il s’agit de renforcer l’ego faible par un exercice de maîtrise du sujet dans la cure, c’est un learning, une éducation dans la voie de la performance. Pour la psychanalyse, l’ego est une fonction imaginaire qui ne se confond pas avec le sujet. Dans cette orientation, la cure analytique a pour finalité le renforcement du Moi ; selon Lacan, l’expérience de l’analyse nous enseigne que le sujet n’est pas l’ego. Le sujet est en-dehors de l’objet. Pour la science, il s’agit de réduire l’objet à quelque chose qui peut se boucler dans un système d’interaction de forces. Ainsi, l’objet est réduit à un objet pour la science et le savant est le sujet de la science. Le sujet parlant est sujet parce qu’il est capable de mentir ou plutôt il est distinct de ce qu’il dit, ce qui est déjà autre chose. C’est cette dimension du sujet parlant en tant que trompeur que Freud découvre dans l’inconscient. C’est ce que Lacan évoque, il pose la question suivante :

« Quand Freud écrit : « Là où le Ça était, l’ego doit être », doit-on prendre cette phrase dans le sens d’un élargissement du champ de la conscience, ou bien s’agit-il d’un déplacement 27 ? »

Ce déplacement, Lacan l’a opéré par son interprétation de l’énoncé freudien : « Là où c’était, Je dois advenir ».

Dans le schéma, le sujet regarde le Jeu du miroir en A pour un instant. Lacan propose d’identifier le sujet au Ça et disons que le Ça était en A. Là où le Ça était (A), l’ego doit être, l’ego s’est déplacé.

C’est un schéma qui illustre ce déplacement, mais le véritable déplacement, pour Lacan, c’est que l’ego ne doit plus être là du tout à la fin de la cure. Il l’énonce dans ce séminaire, est-ce un point de vue idéal ? Il reprendra son interprétation dans son séminaire Le Désir et son interprétation où il propose la formulation : « Là où c’était, Je dois advenir. »

Quel usage fait- il de ce schéma ? Ce schéma unifie la formation originelle du symptôme, la signification du refoulement avec ce qui se passe dans le mouvement analytique considéré comme processus dialectique. Il vise à la compréhension de la procédure thérapeutique, ressort de l’action thérapeutique dans l’analyse. Posons les questions : que signifie cette nomination, cette reconnaissance du désir au point O ? Suffit-il de nommer le désir pour que l’analyse soit terminée ? Un pas au-delà est-il exigible ?

L’analyste occupe une certaine place dans l’intégration symbolique, par le sujet, de son histoire. Cette fonction essentielle est celle du Surmoi. Elle est apparue dans la théorie freudienne sous la forme de la censure. Pour Lacan, le Surmoi se produit aussi dans le monde symbolique, qui n’est pas limité au sujet puisqu’il se réalise dans une langue et dans les rapports que le sujet entretient avec la loi. Ainsi, le Surmoi est dans la langue, et la loi est aussi dans la langue.

À ce propos, il prend l’exemple d’un de ses patients dont les symptômes singuliers concernaient les activités de la main. Une première analyse conduite selon la ligne classique – histoire de masturbation infantile, interdits, répressions dont parle l’entourage du patient – n’a rien résolu. Lacan relève un élément de l’histoire du patient sous la forme d’un paradoxe. Tout en étant de religion islamique, il manifeste une aversion à l’endroit de la loi coranique. Cette loi a un caractère totalisant. Lacan utilise le terme de totalitaire mais j’ai préféré celui de « totalisant » au sens où le juridique et le religieux ne sont pas discernables l’un de l’autre dans la loi coranique. La loi coranique porte ceci au sujet de la personne qui s’est rendue coupable de vol : on coupera la main. Durant son enfance, ce patient avait entendu dire que son père était un voleur, qu’il devait donc avoir la main coupée. Ce fut un évènement traumatique dans l’histoire du sujet dans la mesure où la loi coranique a été isolée d’une façon fondamentale, elle est passée dans ses symptômes. Ainsi Lacan le souligne, toute existence est fondée sur un univers symbolique par l’intermédiaire de la tradition et du langage. Cette dimension de la loi vient se nouer au complexe d’Œdipe, l’homme est mis en présence d’une évolution de la tradition. Les analystes sont confrontés aux conflits entre ces différents registres de la loi. En conséquence, même si ce nombre de tours est nécessaire, pour que l’histoire imaginaire soit réalisée dans une nomination-réintégration des désirs, ceci n’est pas pour autant accompli.

Lacan signifie que ce n’est pas pour autant la fin de la cure. Ce qui a été là en O puis en O’ puis revient là en O doit aller se reporter d’où il vient à savoir dans le système complété des symboles. C’est « Là où c’était, je dois advenir », les différents tours vont bien au-delà de la nomination. Lacan soulève une question : « Doit-on pousser notre intervention analytique jusqu’à des dialogues fondamentaux sur la justice et le courage, l’homme contemporain préfère résoudre les choses en termes de conduite, d’adaptation, de morale, cela pose la question de la formation humaine de l’analyste 28. »

Discussion

Claude Landman : Votre commentaire nous restitue le mouvement dialectique qui est à l’oeuvre dans les leçons 15 et 16 du séminaire de Lacan.

Il y a un « fil » dans votre commentaire, et, même plusieurs, que vous tenez d’une même main, en suivant pas à pas, le déplacement de Lacan dans ce séminaire.

Nicolas Dissez : C’est un fil très assuré, ce déplacement a des effets sur Lacan lui-même ; par exemple dans les deux cas que vous évoquez : Dora et l’Homme aux loups . À partir de votre propos, mon rôle consiste à faire discuter ces deux séminaires (Le Moment de conclure et Les Écrits Techniques de Freud).

En vous écoutant, je pensais à un texte de [Margaret] Little sur le contre-transfert ; elle indique que toute analyse menée « assez loin » a des effets de déplacement pour le patient, mais aussi bien pour l’analyste.

Concernant le moment fécond, ma culture psychiatrique me fait penser à une dispute entre Lacan et [Henry] EY dans le champ des psychoses. Pour [James] Strachey, c’est le moment fécond de la cure et de l’interprétation. Cette analyse du moment fécond n’est pas si éloignée de ce que la psychiatrie entend par là.

De quel moment fécond s’agit-il pour l’Homme aux Loups ?

Ce moment de l’interprétation et de ses conséquences a eu pour effet un mouvement de retournement pour l’Homme aux loups. Nous pouvons le reprendre à partir de la topologie, tel que [Pierre-Christophe] Cathelineau en a parlé ce matin. L’Homme aux Loups est tout retourné par sa cure, et ce n’est pas sans effet pour Freud lui-même.

Danielle Eleb : Pour la première fois, j’ai suivi le séminaire de Marc Darmon, mais je ne suis pas très avancée en topologie.

Ce qui me semble intéressant dans ce séminaire, c’est le déplacement que Lacan opère au regard de la tradition philosophique, le dévoilement de l’être serait le dévoilement du refoulement, il déplace cette problématique de l’oubli dans le champ du refoulement, en lui donnant un sens clinique, c’est un oubli essentiel.

En prenant une distance à l’égard de l’ego psychology et en introduisant la dimension du sujet, il pose la question de l’interprétation de l’énoncé Freudien : « Là où le ça était, l’ego doit être », par sa nouvelle interprétation il déplace cet énoncé : « Là où c’était, je dois advenir ».

Dans le cas Dora, Lacan, reprenant le schéma et son circuit de O à O’, souligne que Freud a manqué la rencontre au point O, moment de la reconnaissance du désir, et premier temps du circuit. Il interroge la place de Freud dans le transfert, et donne au surmoi une autre dimension, en l’élargissant à l’univers symbolique du patient. Il prend pour exemple l’un de ses patients, pris dans la loi coranique, malgré son aversion : en introduisant la dimension du sujet, il en fait une nouvelle lecture.

Lacan actualise des cas cliniques, dont on pouvait penser que tout avait été dit, par Freud lui-même. À partir de la dimension du sujet et de la topologie, il modernise l’analyse clinique.

Est-ce que la question de ce séminaire est bien la technique analytique, ou, plutôt, la théorie analytique ? La technique, il la déplace au niveau de l’Éthique : qu’est-ce que l’Éthique de la psychanalyse aujourd’hui ?

N. Dissez : Concernant le cas Dora, Freud reconnaît qu’il a négligé la dimension de l’homosexualité, ce déplacement chez l’analyste ne figure pas dans nos analyses topologiques.

D. Eleb : Dans le cas Dora, Lacan pose la question de l’identification féminine, antérieure à tout choix d’objet.

Christian Fierens : Je ne suis pas tout à fait d’accord avec l’idée selon laquelle la théorie analytique serait l’enjeu de ce séminaire. A propos de l’Homme aux Loups, nous devons mettre l’accent sur un point pratique ; contrairement à Jung et Adler,, Freud entend démontrer que les fantasmes, ou les scènes traumatiques, ne sont pas imaginés par l’Homme aux Loups, puis reportés au passé. Freud introduit la scène primitive dans une conception du temps qui est celle de l’après-coup. Nous devons tenir compte de la névrose infantile dans la névrose adulte ; elle a eu lieu, c’est un élément technique.

Le schéma de Lacan (figure XVI-I), ce circuit de O à O’ que vous avez présenté illustre un temps logique mais la structure est toujours déjà là. Cette ébauche du nœud « borroméen », cette structure est déjà là, Freud nous l’indique par son analyse de l’Homme aux Loups.

Il y a une ambiguïté dans ce premier séminaire ; si on pense en terme d’introduction dans le symbolique ou d’entrée de l’être humain dans son être de parole, on risque de manquer cette dimension d’un temps logique et d’un après-coup.

D. Eleb : J’entends bien votre préoccupation clinique, ma contribution concerne le déplacement de Lacan dans ce séminaire (leçons 15 et 16) Lacan met l’accent sur l’importance donnée par Freud à la névrose infantile de l’Homme aux Loups. Ce qui est en jeu dans une cure est lié à la névrose infantile chez les patients devenus adultes.

En s’appuyant sur le schéma 1, Lacan introduit une temporalité du sujet, par exemple, le surgissement de la Prägung est un moment de verbalisation, de passage à la parole ; dès lors que le sujet parle, il subit un traumatisme constitutif qui est l’existence même du langage.

Le moment de l’interprétation est celui du bon moment ; ce que les Grecs appellent le kairos c’est « ici »et « maintenant », ni trop tôt, ni trop tard.

Freud était aussi un chercheur, l’Homme aux Loups lui a permis d’élaborer sa théorie du traumatisme, il était un objet de recherche ; en tant que patient de Freud, il s’est prêté à ce jeu.

C.Fierens : En effet, dans ses recherches publiées en 1915 1917, Freud met en évidence un événement qui s’est passé, mais qui n’est pas nécessairement un traumatisme. C’est ce qu’il appelle les fantasmes originaires, la réalité psychique. Votre introduction semble dire qu’il serait revenu à sa théorie antérieure.

D. Eleb : Ce n’est pas le cas ; Freud, dans les Cinq psychanalyses semble dire que le rêve de l’Homme aux Loups est largement suffisant pour faire un travail d’analyse et de reconstruction. Il distingue remémoration et conviction du patient à propos de la scène primitive : « Cette conviction n’est en rien inférieure à une conviction basée sur le souvenir 29.»

Ces fantasmes originaires ne peuvent être que reconstruits par l’interprétation dans la cure.

Lacan a souligné la nature essentiellement langagière du fantasme.

V.Nusinovici : Citons Lacan « Il n’y a pas de théorie de l’inconscient, mais il y a une théorie de la pratique ». Nous pouvons être d’accord sur cette articulation entre théorie et pratique.

Transcription de la discussion : Danielle Eleb.

Relecture : Erika Croisé Uhl, Louis Bouvet, Dominique Foisnet Latour.

Notes

1. Lacan (Jacques), Les Écrits techniques de Freud, éditions A.L.I., 2016, p. 331.

2. id. p. 331.

3. id. p. 331.

4. id. p. 332.

5. Id. p. 332.

6. id. p. 332.

7. Id. p. 332.

8. id. p. 333.

9. Id.

10. id.

11. id. p. 334.

12. Freud (Sigmund), Les Cinq Psychanalyses, P.U.F., Paris 1982, p. 361.

13. Lacan (Jacques), op. cit. p. 517.

14. id. p. 336.

15. id.

16. id. p. 337.

17. id.

18. Id. p. 338.

19. id.

20. id.

21. id.

22. Heidegger (Martin), Être et Temps, éditions N.R.F., Gallimard, Paris.

23. Lacan (Jacques), op. cit. p. 340.

24. Heidegger (Martin), Cours sur Nietzsche : Le nihilisme européen, 1940, édition intégrale, T. 48. p. 260-261.

25. Lacan (Jacques), op. cit. p. 340.

26. id.

27. id. p. 343.

28. Id. p. 350.

29. Freud (Sigmund), op. cit. p. 361