Ceux qui parmi nous travaillons la topologie, et particulièrement ce séminaire, nous nous heurtons à questions toutes plus ardues les unes que les autres et pour lesquelles nous n’avons pas de réponses immédiates. Au moins nous allons essayer de ne pas éviter ces questions et les laisser ouvertes pour la réflexion commune. Car nous aimerions également vous entendre sur les hypothèses que nous vous proposons.

Il y a une première question topologique qui est posée par Lacan au début de la leçon et qui concerne le nœud à 3 ; ce que Lacan appelle ici le nœud à 3, c’est le nœud de trèfle. Il s’agit de savoir ce qui advient lorsqu’il y a une erreur de dessus-dessous. Vous savez ce qui arrive, le nœud de trèfle n’est plus coincé et cela se réduit à un seul rond.

Cliniquement cela me semble assez bien illustré par la décompensation dans une paranoïa qui est structurée comme un nœud de trèfle raté, c’est-à-dire avec une erreur de dessus-dessous, et qui ne bénéficie plus du secours d’un sinthome qui pourrait en tant que deuxième rond venir réparer l’erreur. Un nœud de trèfle raté présente toutes les caractéristiques de la paranoïa jusqu’au moment où l’objet a n’est plus coincé en son centre, ou la continuité des registres bascule dans l’indistinction des registres ou la personnalité s’évapore au profit d’un accès de mélancolie a-subjectif de telle sorte que l’ombre de l’objet vient s’abattre sur le sujet.

C’est en tout cas l’hypothèse que je me permettrais devant vous d’évoquer à propos d’un nœud à 3 qui ne tient pas et vers lequel se dirige tout d’abord Lacan à propos de Joyce. Il va en même temps évoquer 2 autres nœuds, le nœud de Listing et le nœud dit de Lacan, qui ne représente pas le nœud de Lacan proprement dit exposé dans la leçon 10 que j’aurais à expliquer.

Il s’agit d’une indication topologique sur le nœud de trèfle, mais une indication clinique sur sa fragilité possible, lorsque par exemple le sinthome vient à céder pour un paranoïaque dont le nœud de trèfle est raté.

Il y a ensuite une seconde question qui fait suite logiquement à cette réflexion sur le ratage du nœud de trèfle, est celle-ci centrale pour le séminaire et qui concerne le ratage du nœud borroméen et la fonction correctrice du sinthome : C’est ce qui permet au Symbolique, à l’Imaginaire, au Réel de tenir ensemble, quoique, là, aucun ne tient plus avec l’autre, ceci grâce à 2 erreurs ; ça a l’air de faire nœud à 3, ici entendez nœud borroméen, mais il n’en est rien c’est le quatrième qui tient les 3 consistances ensemble.

Là Lacan réévoque la première leçon du séminaire, en soulignant quand même un point c’est que si Joyce a un symptôme, c’est que son père était carent, c’est l’inverse du père schréberien, cet exception écrasante, son père, c’est le 1 confondu avec le 0 absolu, bien que toute sa biographie témoigne des excellentes relations qu’il entretenait avec son père. Son symptôme, c’est de vouloir se faire un nom pour compenser la carence paternelle.

Alors la question est de savoir dans ce nœud à 4, quel est ce Sinthome, puisque Lacan utilise alternativement sinthome et symptôme ici ? En tout cas pas le Nom du Père, qui même s’il l’évoque dans la première leçon n’est le Sinthome dont il s’agit. Se faire un nom par son art-dire. Notons que pour nos travaux cliniques futures, il est possible de faire l’hypothèse d’un sinthome qui fasse tenir ensemble le Réel, le Symbolique et l’Imaginaire et qui ne soit pas le Nom du Père. Ce qui par exemple permettrait de figurer certaines structures psychotiques en utilisant le même support que pour la névrose, sauf que le sinthome est autre que le Nom du Père en usage dans la névrose. Donc cette remarque de Lacan est très intéressante pour les perspectives cliniques qu’elle ouvre.

La troisième question concerne l’homme aux paroles imposées. Comment est-ce qu’il y en a qui vont jusqu’à sentir que toutes nos paroles sont imposées ? C’est bien en quoi ce qu’on appelle un malade va quelquefois plus loin que ce qu’on appelle un homme normal. Un homme normal ne s’aperçoit pas que la parole est un parasite. Nous sommes colonisés par la parole et le langage. C’est un cancer généralisé et permanent, façon intéressante de nous déprendre de la fascination que nous avons tous pour les vertus de la parole. Disons que nous faisons comme nous pouvons avec ce cancer, y compris dans ce séminaire.

Ici Lacan rappelle que Joyce nous donne un soupçon sur ce point avec sa fille Lucia ainsi que la personne qu’il a rencontré lors de sa dernière présentation de cas. Non seulement ce jeune homme sait que la parole est un cancer, ce qui est parfaitement sensé, mais il pense être un télépathe émetteur, c’est-à-dire que tout le monde est averti de ce qu’il pense, qu’il est transparent et sans secret et que cet absence de Heim, de réserve le conduit à la tentative de suicide.

Quel est l’intérêt de cette remarque clinique ? C’est que Lacan la met en relation avec la télépathie dont Joyce créditait sa fille schizophrène, pour dire ceci qu’il lui attribue quelque chose qui est dans le prolongement de son propre symptôme, à savoir que quelque chose lui est imposé de la parole, et de plus en plus au fil de son œuvre.

J’ai eu l’occasion de montrer lors des dernières journées sur l’écriture que l’entrée de Joyce dans l’écriture, les premières œuvres, avaient eu lieu avec Nora et que le fil conducteur de son œuvre, pour étayer l’effet de disruption, de brisure, de démantibulation, de dissolution qui culmine dans Finnegans Wake et rend cet œuvre proprement illisible, c’est l’expérience du continu dans l’objet et la lalangue qu’il inaugure dans sa correspondance érotique avec Nora, qu’il illustre magistralement dans Ulysses avec le monologue de Molly en conclusion et sans ponctuation et qu’il accomplit avec Finnegans Wake. A propos de cette expérience limite de Finnegans Wake, la question que pose Lacan est de savoir si cette décomposition progressive libère du parasite parolier ou au contraire si elle n’est pas un envahissement par les propriétés phonémiques de la parole, par la polyphonie de la parole. Ce qui advient du continu de la lalangue lorsqu’il cesse d’être articulé au discret du signifiant. Il y a là entre le continu et le discret une articulation à penser pour rendre la parole habitable. Joyce et le sinthome nous y invite.

Ce qui est remarquable, c’est que la quatrième question qui porte sur Nora le Sinthome, Nora comme Sinthome s’inscrit dans la continuité, c’est le cas de le dire de cette réflexion sur l’écriture, et que ce n’est pas un hasard puisque son écriture, dont j’ai dit le lien avec la question du continu est née de sa rencontre avec Nora, j’allais dire l’écriture littéraire est à ce stade pour Lacan indissociable d’une écriture nodale où le ratage du nœud est corrigé par ce Sinthome qui est Nora, mais à travers Nora est l’expérience de son art, son art du continu. La quatrième question porte sur un enjeu essentiel du discours psychanalytique. Un rapport sexuel entre un homme et une femme peut-il s’écrire et à quelle condition ? Excusez-moi du peu. Ce qui fait de cette leçon et de la suivante qui porte sur le même thème une leçon princeps pour le séminaire, notamment sur la question des relations homme-femme.

Quel est l’enjeu topologique d’abord ?

Ce que nous avons depuis le début de la leçon, c’est qu’il arrive à l’Inconscient de faire des erreurs, la notion d’Inconscient se fonde sur l’idée de lapsus ; en reprenant cette idée freudienne, Lacan souligne les ratés de l’Inconscient- c’est le b a ba de la clinique. Chez Joyce il y a cette façon qu’il a de reprendre à son compte la théologie catholique en indexant ce ratage sous la notion de faute ou de péché, auquel le Sin de Sinthome fait discrètement allusion dans le titre d’un séminaire qui a pour objet topologique principal le ratage et la réparation d’un nœud. Donc plutôt que de se situer dans le registre de la faute ou du péché, Lacan nous invite à réfléchir sur ce qu’il est du ratage du nœud à 3 et de sa réparation dans le cas de Joyce.

Il y a deux possibilités.

Il y a une erreur dans le nœud à 3.

1ère possibilité

Si le sinthome, comme deuxième rond, vient corriger ce lapsus de nœud non pas en lieu et place du lapsus en 1, mais sur les deux autres croisements indifféremment 2 et 3 du nœud, le nœud final a alors une propriété singulière : les deux ronds rouges et verts sont topologiquement interchangeables et peuvent indifféremment prendre les mêmes positions. Soit le rond rouge forme un huit corrigé en son centre du rond vert, soit le rond vert forme un huit corrigé en son centre du rond rouge. C’est la figure VII-7a et VII-7b. Il y a donc stricte équivalence topologique du rond rouge et du rond vert.

2ème possibilité

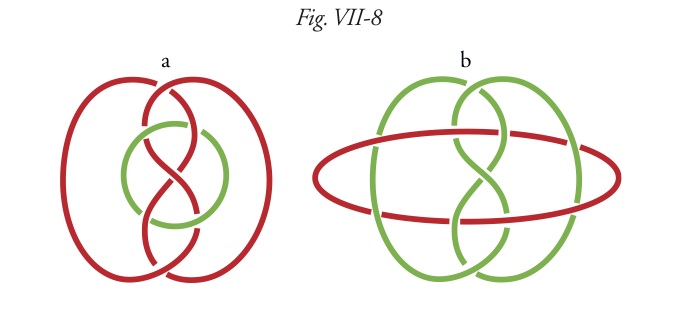

Si le sinthome, comme deuxième rond, vient corriger cette erreur au lieu même de l’erreur d’un dessus dessous, on obtient les figures VII-6 et VII-8. Leur propriété topologique principale est de mettre en évidence une dissymétrie interne au nœud de trèfle corrigé par le sinthome. Ce que Lacan traduit par le terme de non équivalence. Le rond vert n’est jamais équivalent au rond rouge si l’on fait subir à ces deux ronds des déformations successives et leur position respective à l’intérieur du nœud ne sont pas équivalentes.

Dés lors pourquoi Lacan déduit de l’équivalence lié au premier nœud le fait que dans ce cas il n’y ait pas de rapport sexuel inscriptible et de la non-équivalence lié au second nœud le fait que le rapport sexuel soit dûment inscrit ?

Sans doute faut-il considérer que le présupposé implicite de cette monstration, c’est que mathématiquement tout rapport inscriptible suppose la possibilité d’une différence d’écriture inscriptible dans le nœud.

Une proportion telle que A/B egale C/D suppose une dissymétrie dans le rapport, pour que le rapport soit inscriptible. Là il s’agit d’une dissymétrie inscrite sous la forme d’un positionnement différent des deux ronds à l’intérieur du même nœud. Qu’est-ce que cette différence vient-elle garantir, si l’on considère que le nœud est également une métaphore ? Cette différence permet un positionnement du nœud de trèfle raté de telle sorte qu’il puisse prendre appui pour exister sur le sinthome, tout en affirmant l’existence réelle et distincte du sinthome.

« C’est, dit Lacan, dans la mesure où il y a Sinthome qu’il n’y a pas équivalence sexuelle, c’est-à-dire qu’il y a rapport. » C’est assez bien illustré par la correspondance de Joyce avec Nora et l’image du gant retourné présent dans la correspondance à un bouton prêt. Ce que Joyce demande à Nora, c’est en tant que La Femme de se faire le réceptacle de ses fantasmes, qui vont de la sodomie au masochisme sans jamais faire défaut du côté d’une complicité érotique que les réponses de Nora auxquelles fait allusion Joyce dans la correspondance viennent sans cesse confirmer. C’est vrai que pour Nora le fait de lui avoir mis la main dans le slip dès la première rencontre inaugure pour Joyce un type de reconnaissance phallique qui, si elle ne passe pas par le père, passe par le désir de cette femme. « Quand nous voyons les être au lit, c’est quand même là, pas seulement dans les lits d’hôpital, c’est tout de même là que nous pouvons nous faire une idée de ce qu’il en est de ce fameux rapport » nous dit Lacan. Au lit ça semble plutôt marcher très bien avec Nora, par le truchement de l’écriture et avec l’appui d’une femme qui attend qu’il la baise selon ses fantasmes.

C’est pourquoi Lacan souligne finalement le lien étroit du Sinthome avec le réel de l’inconscient, si tant est que l’Inconscient est réel. Nora fait exister comme consistance le Réel de son inconscient, c’est tout l’enjeu de la correspondance, et plus généralement d’un rapport sexuel possible avec une femme, quand c’est possible et si elle y consent. Nora y consentait manifestement et même elle en rajoutait. Elle avait bien compris sa fonction de Sinthome qu’elle faisait exister.

D’où l’idée assez claire, me semble-t-il, selon laquelle c’est au Sinthome que nous avons affaire dans le rapport lui-même, le rapport sexuel, tenu par Freud pour naturel, et par Lacan souvent mis en doute. Là il ne le met pas en doute. Il l’affirme et le montre avec la topologie.

Bien entendu, c’est à ce titre que la dissymétrie est maintenue jusqu’au bout, puisqu’une femme peut être tenue pour un Sinthome pour un homme dans le meilleur des cas, tandis qu’un homme pour une femme pourrait n’être qu’ une affliction ou un ravage, pire qu’un Sinthome. Ca , c’est un cas fréquent. Mais la question n’est pas là : dés lors qu’il n’y a pas équivalence, il faut prendre en compte la fonction du Sinthome dans le nœud et faire l’hypothèse de l’inscription du rapport sexuel. Je pense que ces considérations dépassent bien entendu le seul cas de Joyce et du nœud de trèfle raté et corrigé