Freud a écrit en 1905 Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten qui a été traduit en 1930 par Marie Bonaparte et Marcel Nathan par : Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient et en 1988 par Denis Messier Le mot d’esprit et sa relation à l’inconscient.

Lacan avait proposé de traduire Witz par « trait d’esprit » dans ses Ecrits, p. 522; et dans le Séminaire Les Formations de l’inconscient en 1957-58 en entendant dans le mot Witz l’effet de cet autre mot, der Blitz, l’éclair, celui probablement que nous pouvons recevoir dans un ciel serein, « mit einem Schlag », d’un seul coup souligne Freud. (p.157)

En août 1927 Freud a écrit un deuxième très court texte en supplément au Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten. Il le fait lire par sa fille Anna à Innsbruck le 01 septembre 1927 au 10 congrès International : « Der Humor ».

Au Witz et à son ami, le comique, Freud a donc depuis le départ ajouté une troisième dimension bien distincte du Witz : l’humour. Chacune de ces trois dimensions permet d’accéder à un Lustgewinn. C’est ainsi qu’il le dit après 1920, donc après « Jenseits des Lustprinzips », « Au-delà du principe de plaisir ». Faut-il traduire ce Lustgewinn par gain de plaisir ? Ne serait-ce pas plus juste de dire plus-de-jouir ? Ou, au moins : Jouissance ?

Le fil conducteur de ma lecture sera donc l’écriture borroméenne de cette clinique du rire que Freud travaille ici avec le souci de repérer le Witz, le comique et l’humour comme trois modalités différentes du Lustgewinn. Déjà dans « Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten » il dit (p. 91*) « Vielleicht unterscheiden sie sich darin aus welchem Gebiet seelischer Tätigkeit sie Lust schöpfen wollen... » « Peut-être qu’ils se distinguent par le fait de vouloir tirer plaisir, Lust, à partir de dimensions, de champs psychiques différents » ? Dans la suite de ce texte, Freud se penche plus sur les moyens techniques du travail du trait d’esprit ; ceci afin de nous déclarer enfin que dans ce que nous avons décrit comme étant les moyens techniques du Witz…, nous trouvons plutôt les sources qui alimentent le plaisir du Witz…la jouissance duWitz. (p.123*)

Lisons d’abord quelques lignes du texte : « L’humour » : « L’humour n’a pas seulement un côté libérateur tel le Witz et le comique » dit -il dans « Der Humor » et nous pouvons nous demander en quoi ou de quoi ils nous libéreraient, l’humour, le Witz et le comique : « mais il (l’humour) a aussi quelque chose de ...«etwas Grossartiges und Erhebendes » « de grandiose et de redressant » …évidemment ceci fait penser au roc… de la castration, augewachsener Felsen, qui, me semble-t-il renvoie à l’impossible de Freud, à son impossibilité de dire la jouissance Autre, le secret d’Une femme, ce lieu d’une jouissance où Elle n’est pas atteignable (in « Endliche und unendliche Analyse ») (avec l’adverbe : gewachsen, grossartig, erhebend qui traduit la dynamique en cours : celle d’une turgescence et d’une détumescence et nous renvoie à la référence phallique et du coup à l’objet a chez Lacan, au trou creusé par le jeu du signifiant, de la présence d’un signifiant Un, Une qui nomme et qui en nommant creuse un trou dans ce lieu, Autre. Le trou, celui duUrverdrängt freudien. Le trou de l’Urverdrängt freudien est ce qui, de l’inconscient ne sera jamais interprété, disait Lacan dans « La Troisième ». Freud, de l’Unbewußten, il dit -p.152tome IV des Psychologische Schriften– que c’est vraiment quelque chose que nous ne connaissons pas « daß das Unbewußte etwas ist, was man wirklich nicht weiß, während man durch zwingende Schlüsse genötigt wird, es zu ergänzen… » p.152* ; « bien que nous nous trouvons obligés du fait de déductions incontournables ou irréfutables de le (le trou) compléter »…il dit compléter, ergänzen, pas boucher mais y ajouter, y mettre….le faire …disait Lacan : le Noeud, il faut le faire.

Et, pour continuer notre lecture sur l’humour, il ajoute dans « Der Humor » que les deux autres jouissances -pour continuer le tissage freudien- « die beiden anderen Arten des Lustgewinns » à entendre le Witz et le comique ne donnent pas accès à ces traits là. Cela peut nous surprendre mais il s’explique : « Ce qui est grandiose relève visiblement du triomphe du narcissisme…. » -de l’imaginaire au travail – « …dans l’invulnérabilité victorieuse du moi » « in der siegreich behauptenden Unverletzlichkeit des Ichs » et nous devons traduire leIch avec le moi ici, car c’est bien dans le champ de l’imaginaire que la scène se déroule. Et ce moi insiste (es beharrt dabei), afin que les traumatismes de ce monde: les « trou-matismes », « Traumen der Aussenwelt » les traumatismes venant du dehors, d’un monde extérieur, d’une dimension externe… – du Réel, qui vient là crocher dans cet Imaginaire – ne le touchent pas de trop près. « …et il (le ich) montre qu’ils (les traumatismes) ne constituent pour lui, pour ce Ich, nur, seulement, justement des occasions, Anlässe, des possibilités, zu Lustgewinn, de gagner en plaisir, d’accéder à des jouissances, Anlässe zu Lustgewinn : accéder à des lieux de jouissance. »

« La Lust, jouissance humoristique, n’atteindra jamais l’intensité de la Lust, jouissance du comique ou du Witz et ne se réalisera jamais dans un rire éclatant… » et Freud conclut que ceci se passerait comme si une autorité Une dans l’instance Autre viendrait là veiller sur l’enfant, l’objet de cette bienveillance. Finalement, cette jouissance, celle de l’humour est une denrée rare et précieuse : pas grand monde ne saura jouir de cette « humoristische Lust ». « Vielen fehlt selbst die Fähigkeit, die ihnen vermittelte humoristische Lust zu geniessen. »

Avec la référence freudienne au triomphe du narcissisme nous sommes renvoyés au texte « Das Ich und das Es » avec la notion du Über-Ich, du surmoi comme conscience, peut-être aussi sentiment de culpabilité inconsciente qui règne sur le Ich avec toute sa force et son caractère « zwangsartig » contrariant, unaire et autoritaire qui s’exprime sous la forme d’un impératif catégorique, d’un surmoi puissant, celui qui ordonne la jouissance, l’impératif de la jouissance ! Jouis !

Parlons maintenant du Witz dans Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten.

Le Witz « tape à côté » nous dit Freud « schlägt auf den Sack, während er den Esel meint » (p.100*) et il œuvre en tant que déguisement pour ce qui est caché, l’interdit, das Verbotene (Bote, le messager, ver : ce qui est barré à tout message possible) comme d’ailleurs le rêve, le lapsus et d’autres formations de l’inconscient. Le Witz permet l’accès à une forme de satisfaction à partir d’une « pulsion, ein Trieb » dirigé contre un obstacle, ein innerliches Hindernis, der innere Widerstand, die Hemmung. C’est grâce au Witz que cet obstacle sera évité, contourné et de ce fait, ce qui sera l’équivalent de l’effort psychique ainsi épargné deviendra la source d’un gain de jouissance, Lustgewinn. (p.112*) (dass solcher Lustgewinn dem ersparten psychischem Aufwand entspräche.) Freud priviligie ici l’approche dynamique. Ce qui s’entend ici comme faisant obstacle, pourrais-ce se situer du côté d’un impossible, du Urverdrängt, du trou central faisant obstacle voire limite à la jouissance ? Ainsi naît la Lust à partir d’une source d’énergie déviée, d’une source pulsionnelle, inaccessible, en lien avec un trou, un trou-matisme.

Rappelons aussi comment Freud insiste dans son travail concernant la Zote, la grivoiserie, sur cette proximité du trou du Urverdrängt. La Zote, cette blague salace, sexuelle nous renvoie à l’image d’une cloaque, du trou premier du sexe mais aussi celui d’un objet à la fois déchet et sexué (sexuelles und exkrementielles) p.93* « Die unverhüllte Nudität » la nudité sans voile, voilà ce que vise la Zote, l’accès à l’interdit. Le Witz est plein de contenu et de valeurs et ne peut que représenter ce Un, cette Une, frappe, trait – d’esprit.

L’effet du Witz, sa jouissance (dans les tendances du Witz, p.98*) découle d’un déplacement, d’une dynamique, partant d’un sujet désirant un objet supposé du côté féminin à la rencontre avec la frustration en présence d’un tiers, un lieu tiers, d’où sort le rire (Dieser Dritte) Et c’est ce mouvement de l’Un qui parle vers l’Autre qui rit qui est à l’origine du partage de ce rire qui, à son tour, va animer le premier, celui qui parle, et déclencher l’expression de sa jouissance (issue du recouvrement du trou du champs du symbolique avec le réel) Freud appelle cela die « Wortlust » la jouissance du mot, du symbolique en présence du Réel. p.136* « Die Lust des Wortes stammt aus dem Spiel mit Worten » « La jouissance du mot découle du jeu avec les mots » (p.124*). Dans la limite où leWitz s’accompagne toujours une satisfaction, un soulagement, nommé économie (p.111*) par Freud et qui consiste dans la tendance à éviter du « bouchon psychique, psychische Stauungen » il participe à la libération et à la mise en circulation d’une énergie nouvelle, d’un nouveau souffle. Pourquoi ne serait-ce pas celle qui animerait un désir (dans le nœud à trois), ou à défaut de ceci, celle qui viendrait soutenir la formation d’un symptôme (dans l’écriture du nœud à quatre) ?

Freud distinguait d’ailleurs les démarches qui ne font pas appel à l’inconscient, celles du comique et de l’humour, du Witz (p.163*) et soulignait cette dimension du pas-de-sens (Unsinn) qui pouvait donner accès à ce qu’il en serait d’une jouis-sens à partir de la caricature, exagération, la parodie et la travestie (p.164*) dans le comique.

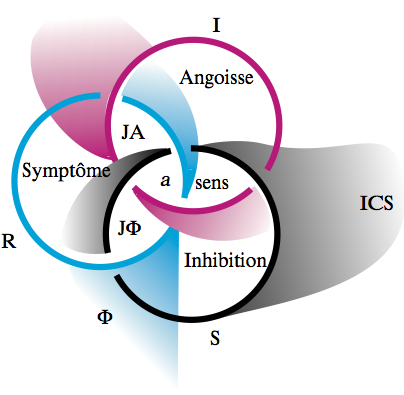

Lacan a supposé Freud initié à la consistance du symbolique, de l’imaginaire et du réel. Il en avait un soupçon, nous dit-il. Bien qu’il dit aussi clairement : Freud n’était pas lacanien, il s’interroge comment il s’est alors débrouillé avec ce trois dimensions, ces trois ronds. En travaillant la « Verflechtung » freudienne, le tissage des textes freudiens, dans son Séminaire RSI en 1975, Lacan nous décrit l’ek-sistence comme telle, qui se définit, se supporte de ce qui dans chacun de ces termes, RSI, fait trou. Au regard de chaque rond, – dans la mise à plat du NB – dans la façon à laquelle se nouent le Symbolique, l’Imaginaire et le Réel : des champs, des faux-trous abordés par Freud dans ces textes, qui tournent autour de la question du Urverdrängt, de cet inconscient irréductible qui introduit l’impossible en soi. Le sens, ou plutôt le pas de sens face au Réel, la jouissance phallique faisant face à l’imaginaire et la jouissance Autre face au Symbolique.

Ce qui me paraissait particulièrement difficile dans ces textes et qui contribue à ce que nous pouvons très facilement prendre nos pieds dans les ficelles freudiens, est peut-être en lien avec le soucis de Freud de placer chacune de ces modalités « ex-iste ancielles » en lien avec une réalité sociale, sa façon de compter le nombre minimal de personnes intervenants afin d’aboutir à l’effet attendu : trois pour le Witz, deux pour le comique et un pour l’humour. Décidément dans le nœud à quatre la configuration n’est pas la même car ce quatrième parcourt tous les champs de toutes les jouissances (ça perturbe et ça donne un aspect un peu identique à toutes les jouissances) aussi bien de celle d’un chevauchement de l’imaginaire avec le réel quand Freud parle de la jouissance de l’humour que de celle qui siège dans le chevauchement du symbolique avec le réel, où se loge la jouissance du Witz dans un lien de proximité, (Beziehung) avec les formations de l’inconscient, tel le lapsus et l’acte manqué et pour le dire avec Lacan l’irruption dans le champs du symbolique d’une jouissance qui vient épouser le champs du symptôme .

Reprenons pour terminer, le repérage que Lacan nous propose en reprenant trois termes freudiens, Inhibition, symptôme et angoisse. Termes, dit-il, aussi hétérogènes que ceux du réel, symbolique et imaginaire.