L’approche qui est ainsi proposée par la H.A.S. comme formation aux « médecins des premiers recours » est tout à fait problématique et pêche par une absence de rigueur scientifique.

Elle fait d’une manifestation symptomatique un diagnostic, comme en médecine une fièvre serait exclusivement caractéristique d’une maladie.

Elle fait de l’agitation de l’enfant un symptôme alors qu’un symptôme à proprement parler correspond à une contradiction qui ne trouve pas de solution dans l’organisme et qui génère une souffrance. Il n’en est rien ici puisque justement l’enfant agité ne fait part d’aucune souffrance et que ce sont ses proches qui souffrent pour lui. Bien au contraire, comme le rappelle P. Landman dans son livre récent[2], l’enfant dénie sa souffrance. La contradiction correspondant à la structure d’un symptôme siège entre l’agitation réelle de l’enfant et l’inactivité que manifeste le discours des adultes qui n’arrive pas à le cadrer.

L’approche de la HAS veut faire de l’association de trois manifestations que sont l’agitation, l’impulsivité, et un trouble de l’attention, un syndrôme, dans des combinaisons statistiques variées qui voudraient définir des profils de maladies. Mais à ce titre, elle élude toute compréhension psychopathologique ; car on ne peut situer ces trois éléments sur le même plan ; ou, ce faisant, on brouille les cartes de la causalité en jeu ; ou on se méprend, en mettant en première ligne le trouble de l’attention, qui n’est qu’un signe, rencontré, là encore, dans d’autre souffrances psychiques.

Or c’est l’agitation motrice de l’enfant, associée à l’impulsivité qui n’en est qu’un versant, qui prive l’enfant de pouvoir se poser et d’exercer sa pensée, induisant un déficit de l’attention. L’agitation désordonnée de l’enfant est à situer en regard de l’inefficience du cadre. Elle nous conduit à nous interroger sur ce qui est désamorcé chez l’enfant, qui n’accorde pas de crédit à la fermeté de la parole de l’adulte. Il est, de ce fait, privé du recours à une parole dont il éprouverait la fiabilité, comme un instrument sur lequel il pourrait compter dans ses rapports aux autres. Son impulsivité, les heurts avec l’entourage, avec ses camarades sont des provocations pour trouver des limites auxquelles il ne consent pas ; l’instabilité, qui le prive de pouvoir se poser pour exercer sa pensée, et la labilité des repères symbolique le rendent inapte aux apprentissages scolaires rigoureux ; ce qui le rend triste, voire désespéré et redouble son instabilité.

Aborder ces manifestations nécessite un temps conséquent avec l’enfant et ses proches pour repérer, en respectant la singularité de chaque situation, où siège le désamorçage de ce qui permet habituellement à l’enfant de trouver un apaisement dans la place qui lui est assignée par les adultes qui l’entourent. Que dans des situations extrêmes, cet apaisement puisse nécessiter une aide supplémentaire – d’un soin complémentaire, relaxation, traitement médicamenteux, etc…- ne doit pas nous détourner de l’essentiel. Car l’essentiel est de permettre à l’enfant de trouver sa place dans ce qu’on dit de lui, alors que le constat même de son agitation désordonnée témoigne qu’il est « hors-jeu » du cadre qu’on lui propose initialement, et qu’il est de ce fait « hors-je », c’est-à-dire privé du recours à l’instrument de la parole pour faire reconnaitre son altérité et pour se familiariser avec ce qui peut animer son corps de son propre chef.

En permettant de réintroduire une référence à un discours rigoureux qui tranche avec l’inconséquence du discours social actuel, le clinicien est surpris, comme la famille, de constater que l’apaisement auquel l’enfant a accès lui permet de s’approprier une place singulière et de compter sur l’efficience de sa pensée, qui sont les conditions pour qu’il puisse développer ses perspectives propres.

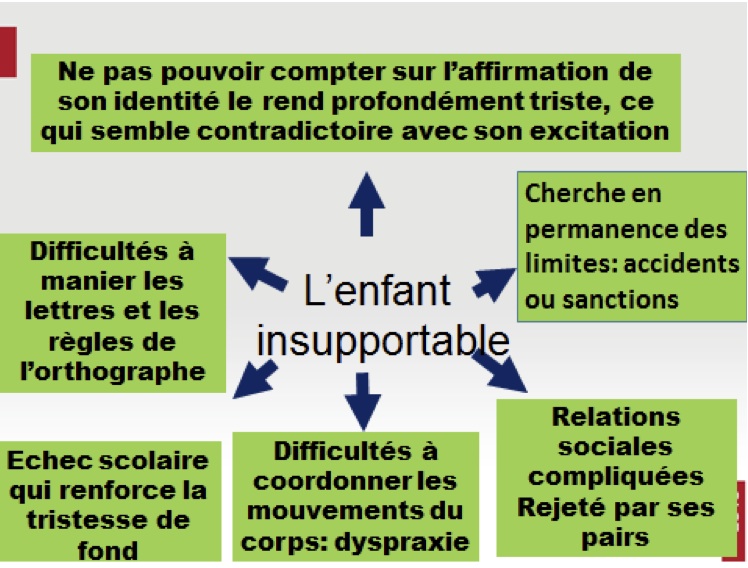

En regard du schéma que propose la Haute Autorité de Santé pour figurer, par un entrecroisement de cercles d’Euler, la part respective de l’agitation, de l’impulsivité et du trouble de l’attention, nous pourrions proposer un schéma plus articulé qui illustre les différentes manifestations de l’enfant agité, ou de l’enfant insupportable.

Notons enfin que la classification statistique du DSM V qui n’intègre pas dans la prise en compte trois éléments :

– l’inefficience du discours de l’adulte,

– le fait que c’est l’adulte qui souffre de cette agitation,

– le déni par l’enfant de sa propre souffrance,

elle se révèle donc particulièrement inappropriée pour définir un symptôme rigoureusement et scientifiquement parlant. Elle témoigne plutôt qu’elle est, elle-même, le fruit du discours inconséquent du monde actuel dont elle ne peut que résonner.

Elle élude la référence à la perte et à l’altérité qui fait la condition humaine du sujet parlant.

Ce sont ces éléments que nous pourrons développer dans la journée de travail du 14 mars prochain :

« Le Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) : Nouvelle maladie ? Symptôme social ? Quelles recommandations ? »

EPHEP/EPEP/ALI.

[1] Berges-Bounes M., Forget J.M., et coll. L’enfant insupportable, Eres, Toulouse, 2010, 243 p.

[2] Landman P., Tous hyperactifs ?, Albin Michel, Paris, 2015, 224 p.