Boa tarde a todos.

Antes de mais nada, gostaria de agradecer especialmente a Marc Morali, que amistosamente veio de Estrasburgo para trabalhar conosco esta noite, e também calorosamente nossa colega Telma Queiroz, que gentilmente aceitou traduzir nossa discussão desde João Pessoa, no Brasil.

Propus-me esta noite a começar a tratar a questão de saber com o que se fabrica um corpo hoje, o que não é uma questão muito simples. Digo começar, pois este trabalho se apresenta como um work in progress que encontrará suas próximas etapas nas jornadas de dezembro sobre a tatuagem e talvez no próximo ciclo do Cartel franco-brasileiro de psicanálise. Portanto, peço que tomem minhas palavras de hoje como uma introdução ao assunto, como uma primeira tentativa de abordar a questão.

Este trabalho sobre o corpo faz parte do nosso esforço neste ciclo, de pensar as consequências da implementação do que seria uma nova economia psíquica formulada por Charles Melman no Homem sem gravidade, enfatizando o que isso nos obriga a inventar como sujeito e, a fortiori, como analista. Em outras palavras, o que nos interessa não é o mantra da lamentação, do déficit, sustentado por alguns após essa proposta de Melman. O que nos interessa é tentar avançar clinicamente, teoricamente, com as ferramentas do próprio discurso analítico para continuar a dar conta dessa nova clínica. Insisto neste ponto e, para continuar a solicitar a cadeia de transmissão na qual me inscrevo, queria citar o que Charles Melman vai lembrar sobre Lacan no seminário Para introduzir à psicanalise nos dias de hoje[1]:

“Lacan defendia que nossa interpretação das leis do significante era necessariamente datada. Ele imaginava a possibilidade de novas escritas dessas leis, capazes de resolver eventualmente os impasses e em particular os da sexualidade, com o risco, evidentemente, que ele não deixava de ressaltar, de abrir outros impasses, mas em outro lugar, em um lugar diferente daquele. Em outras palavras, Lacan não fazia da castração a regra universal capaz de organizar nossa atividade. Isso para nos convidar a nos desprender da ideia de que a psicanálise é um campo onde as conclusões estão, uma vez por todas, estabelecidas…”

Acredito que podemos concordar que isso representa uma grande abertura! E ao mesmo tempo um sério convite ao trabalho! Não vamos fechar essa porta rápido demais!

Por que partir do corpo para dar conta dessa subjetividade em mutação e do que ela busca inventar? Porque me parece que hoje o corpo está à frente do palco, está no centro, no coração, do laço social contemporâneo. Eu dizia no argumento que ele é passível de ser explorado à gosto.

O que isso significa?

O corpo do homem contemporâneo foi abandonado pelos deuses, não é mais um templo divino, não é mais uma propriedade divina e inalienável. De certa forma, os deuses partiram e nos deixaram com nossa carne. Como nos viramos com isso? Podemos dizer que esse corpo se tornou então um corpo mercadoria inserido como tal no laço social prescrito pelo discurso capitalista, pela economia de mercado e, logo, propriedade privada, da qual o sujeito pode usar como quiser. Ele se tornou, de fato, um corpo pronto para tudo: página em branco para novas inscrições que vão do luto à filiação através da tatuagem, por exemplo, sede de construções identitárias múltiplas e mutáveis, incluindo as sexuais, e graças à cirurgia e outras proezas técnicas, ele se tornou modulável ao infinito diante de exigências estéticas que não cessam de evoluir.

Saímos da religião, de fato, pelo menos das religiões ditas tradicionais. Pois hoje lidamos com formas de religiosidades sem Deus, sem transcendência, organizadas na maioria das vezes em torno de um gozo do corpo próprio. O corpo ainda aqui está no centro. Os transes diversos, as práticas holísticas, as práticas de bem-estar, as novas conversões, os novos batismos, passam pelo corpo. O corpo é convocado em todos os lugares e é obrigado a responder, se possível, sem limites, sem opor resistências.

Faço aqui um retrato sumário da situação, antes de voltar à minha questão: de que tecido esse corpo deveria ser feito para responder assim a todas essas exigências? Interrogar esse tecido significa interrogar essa tecelagem, esse nó, entre os registros do real, do simbólico e do imaginário, mas também o aparelho de gozo que o acompanha. Se esse corpo é hoje esperado sem limites, o que isso nos obriga a colocar como hipótese? Até onde ele pode ir, até onde ele pode se dobrar?

Estamos acostumados a pensar que o corpo do sujeito lhe é decernido pela linguagem, que o « corpsifie ». E que é por ser um corpo significante que isso faz dele uma substância gozante, um corpo de gozo. Um corpo serve para gozar, nos diz Lacan. Mas não devemos esquecer que o que vai dar consistência a esse corpo significante é o buraco, é a castração. É a castração que coloca um limite que vem assegurar o bom funcionamento do corpo, que vem vetorizar essa busca de gozo.

E agora? O que mudou?

Charles Melman, referindo-se ao Homem sem gravidade, destaca: “o problema dessa mutação é que vemos essa instância fálica perder seu interesse, perder sua presença como se justamente tivéssemos que lidar agora com o que é uma estrutura organizada por uma interpenetração, mas onde o buraco é apenas contingente e espera seu preenchimento de uma forma tanto mais imperiosa que, em um tal processo, o único meio de medir a satisfação não é mais a referência fálica – o que organiza o gozo sexual, mas onde a única medida do gozo é o organismo”. Aqui está uma indicação precisa do que pode vir a fazer limite, mas nesse caso, do lado do real do corpo.

O que acontece quando essa operação de castração que vem instalar um real sexualizado não está mais em vigor, não é mais operante, não é mais sustentada pelo laço social como parece ser o caso hoje? Nesse caso, com que corpo temos que lidar?

Nossa hipótese é que, nesse caso, o real do corpo é tratado pelo imaginário, deixando entre parênteses a função de buraco do significante. Esse tratamento do real pelo imaginário parece ser a marca de nossa contemporaneidade e é susceptível de poder nos orientar clinicamente.

Eu poderia aqui fazer minha a questão colocada por Christiane Lacôte-Destribas: “O que pode vir fazer metáfora do falo hoje?” E de que maneira “a ficção pode dar ou não as condições da possibilidade da metáfora”? O que nos convida a dar importância à ficção do imaginário, a uma estratégia desse imaginário, para preparar a simbolização fálica. Mas ao mesmo tempo acredito que devemos nos perguntar se é desse imaginário que se trata hoje, de um imaginário que viria preparar a metáfora, que viria colocar em jogo o símbolo fálico, se “o que para nós é determinante não é mais justamente esse jogo do significante, essa relação de um significante a outro significante, o valor do verbo, esse apoio tomado no verbo”.

Para avançar nessas questões áridas, mas que nos concernem de forma premente, decidi tomar o corpo como testemunha e abrir um diálogo entre a dança contemporânea e nosso corpus para abrir pistas de elaboração. Para isso, proponho primeiro um breve banco de imagens sobre o Voguing e o trabalho do dançarino e coreógrafo americano Trajal Harrell para que possamos ter uma base comum de trabalho.

Le rendez-vous 2013 * Vogue Fem – Keiona Lanvin vs Anna Nik Ninja : https://youtu.be/X6lEB_S5rqo?si=yjNat5lNrPt8KMwA

THE INTERNATIONAL MOTHER KEIONA REVLON : https://youtu.be/FweNvcYNORY?si=EGy5M6JjeqDphxIP

Trajal Harrell: Hoochie Koochie : https://youtu.be/Xf9LAo_buic?si=fsyuUQn__1AW7mLU

« The Köln Concert » / Trajal Harrell / Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble : https://youtu.be/gcV68s48DUM?si=glw15z_-twMA_YBb

Vou então, em um primeiro momento, partir do Voguing para dar corpo a essas questões antes de abordar o trabalho complexo de Trajal Harrell, visto que ele reivindica o Voguing como uma de suas referências.

O Voguing, cujo nome vem da revista Vogue, é um movimento nascido no Harlem no final dos anos 60, liderado pela comunidade afro-americana, gay, trans, travesti e Drag, onde esses corpos se apropriam, durante os desfiles, das poses dos modelos da revista Vogue. Alguns movimentos dessa dança são as mesmas poses que encontramos dentro da revista, mas ela também se inspira nos hieróglifos egípcios e nos movimentos de ginástica e aposta no alinhamento perfeito do corpo e na semelhança.

O mundo do Voguing é um mundo complexo, codificado, cujos adeptos se organizam em Houses, lideradas por Mothers, qualquer que seja o sexo. É através da pertença a essas Houses que os adeptos reivindicam uma pertença a uma família de um novo tipo, uma proteção e um nome.

A cena Voguing se organiza em Ballrooms, onde as Houses se enfrentam em batalhas através de desfiles com categorias e figuras codificadas. É em função do sucesso nesses Balls que as Mothers se destacam, ganham poder e fundam suas House. Segundo o filme cult sobre o Voguing, a saber, “Paris is burning”, que tomo como referência aqui, as Houses “nasceram do desejo de ter um nome”e “o nome vem das vitórias nos Balls”. Esses nomes são na maioria fictícios, como Xtravaganza, por exemplo, ou nomes derivados da moda, como Lanvin ou Yves Saint-Laurent. “A Mother se torna Mother porque é a mais talentosa do grupo. É ela que trabalha mais, que é mais respeitada”. É preciso ter algo a oferecer para liderar, dizem elas. Há, portanto, uma filiação pela Mother, e uma pertença que se organiza, mas isso depende antes de tudo da performance do corpo.

De que se trata nesses desfiles? Nessas batalhas, como vocês viram no primeiro vídeo mostrado?

O que importa é, através do corpo, valorizar a imagem, a semelhança: como um dos participantes explica, o que importa é poder parecer um homem de negócios, por exemplo, porque poder parecer é ser um homem de negócios. Você não é ele, mas você se parece com ele. “Eu poderia ser porque me pareço com ele, é uma realização”. Não é nem uma paródia, nem uma sátira: é poder encarnar o papel no sentido forte do termo. “Você apaga todos os erros, todos os defeitos para tornar a ilusão perfeita”. “Eu sou minha própria criação extraordinária”. O performativo aqui está do lado da imagem e o semblante não está em jogo porque se trata de parecer realmente.

Então, o que podemos começar a dizer sobre esse corpo? Lembro que são apenas hipóteses que merecem ser desenvolvidas, afinadas, e isso tanto mais que eu não sou, longe disso, uma especialista em Voguing.

Parece-me que o Voguing nos apresenta em seu apogeu, um corpo tratado como imagem cuja performance vai articular para o sujeito o nome, o reconhecimento, uma visibilidade e um lugar no social.

Além disso, o corpo do Voguing não se importa com a gravidade e faz da “queda mortal” – o nome da figura repetida várias vezes nos dois primeiros vídeos – o momento de glória, momento de exaltação onde o cômico não está em jogo. Trata-se de se deixar cair como clímax. Essa “queda mortal”, esse corpo que cai, que não se sustenta, é uma figura perigosa que coloca em risco o corpo dos dançarinos, que os machuca se não for perfeitamente executada. Talvez nessa própria queda, em sua nomeação como mortal, haja uma mostração de algo que seria da ordem de um limite?

Outra coisa que me parece importante sinalizar é que esse corpo todo-imagem não se apresenta como erótico, apesar de sua nudez, apesar de todos os acessórios com os quais se enfeita. Isso me saltou aos olhos quando fui num domingo à tarde participar de um Ballroom no coração de Paris em um ambiente familiar e bem-comportado.

Perguntei-me por que esse corpo todo ao serviço da imagem, todo ao serviço de sua performance física não é erotizado? Seria um corpo que prima pela performance da forma, sem pai que forma? Como se, a partir do momento em que tratamos o real pelo imaginário, o buraco do simbólico cessa de ser eficaz, cessa de erotizar esse corpo, cessasse de homenagear Eros?

No entanto, hoje essa dança ultrapassa as fronteiras das comunidades de gênero onde nasceu. Desde o filme que contribuiu para tirá-la do gueto, o Voguing evoluiu, está em todos os lugares, inclusive nas séries da Netflix, e encontramos Ballrooms espalhados por todo o mundo, de Paris ao Rio de Janeiro. O Voguing também está presente nos colégios parisienses como forma de integração de corpos diversos, de identidades diversas. E por que não? Mas é importante notar então que se trata de um tratamento do corpo que se generaliza, que é promovido em todos os lugares, inclusive no seio da bem oficial Educação Nacional Francesa.

A que isso vem responder?

Perguntei-me, mas certamente há outras hipóteses possíveis, se o entusiasmo por esse tratamento do corpo pelo imaginário com suas consequências, não estaria relacionado ao voto muito moderno de dispensar o falo, inclusive para construir sua identidade sexual. Em outras palavras, à fluidez do gênero corresponderia uma fluidez dos corpos? Aqui está uma questão que poderia balizar o caminho.

O Voguing também deixou suas marcas, influenciou a dança contemporânea, como é o caso na obra do dançarino e coreógrafo afro-americano Trajal Harrell, sobre o qual queria me apoiar agora para continuar a colocar minhas questões sobre o corpo.

Trajal Harrell cresceu na dança e na música – começou o teatro aos 12 anos, foi para a Universidade de Yale e, aos 22 anos, para Nova York, aonde estudou os métodos de Trisha Brown e Martha Graham. Em 1999, ele apresenta um solo de três minutos a partir de um Voguing minimalista, depurado, e explode na cena da dança contemporânea.

Ele começa então a misturar dança pós-moderna e Voguing. No que concerne o « The Koln Concert », que tive a chance de assistir e do qual mostrei um breve trecho, Trajal Harrell fala de uma síntese de suas pesquisas que vão do Voguing à dança pós-moderna e ao butô com a ideia de dar lugar à vulnerabilidade, ao que se diz ser feio, danificado. E, de fato, se ele reivindica o Voguing, é para se apropriar dele, trabalhá-lo, para se desviar dele e confrontá-lo com outras formas de dança.

Essa confrontação entre o Voguing e o butô é muito interessante porque, segundo ele, faz dialogar “a representação de pessoas que são muito pouco representadas e que quase não têm o direito de estar no palco, que não deveriam ser vistas, a saber: os deficientes, os corpos vacilantes, miseráveis, absolutamente o inverso dos corpos clássicos erguidos em pontas, são corpos feios, corpos sofridos, e os corpos do Voguing baseados na moda e que jogam com a beleza, com o glamour. O butô é o inverso disso, olha para o vulnerável, o frágil. A fonte é realmente diferente. O butô é um desespero alegre, uma anti-dança, algo sujo, não limpo, uma relação com a morte, uma dança do obscuro, é ter os mortos dançando através dos corpos, um corpo que se decompõe. Não estamos mais em algo bonito. O excitante é ter essa perspectiva do desfile de um lado, e o butô, a relação com corpos excluídos, não habituais, não formatados, do outro. No Voguing é muito raro ter um corpo sofrido, um corpo que não seja bonito. Mas mesmo no Voguing encontramos essa valorização de corpos que não eram esperados, que vão além do corpo dominante” e é certamente isso que o interessa.

A isso Trajal acrescenta a dança pós-moderna e a estética grega clássica, a tradição do teatro à qual foi formado. Dou essas poucas indicações para sensibilizá-los ao fato de que a obra de Trajal é uma obra mosaica, caleidoscópica, onde o imaginário é abundante, mesmo se ele vai dizer “que antes de tudo, é a unidade que procuro” e é importante notar isso.

Ao se desviar do Voguing, ele também se desloca de uma abordagem identitária para a questão da existência: “qualquer que seja a cor da pele, é difícil existir no mundo e é disso que falo, antes de tudo”. Ele quer falar da dor de existir, diríamos nós, e para isso sua arma é o imaginário. Ele quer uma dança que convoque os imaginários para que o que é pensado como impossível aconteça, ele quer criar uma dança mitológica que pertença a todos e a todas. Os críticos reconhecem nele uma hibridação de culturas, gestos, música e até roupas e uma circulação de estéticas e referências.

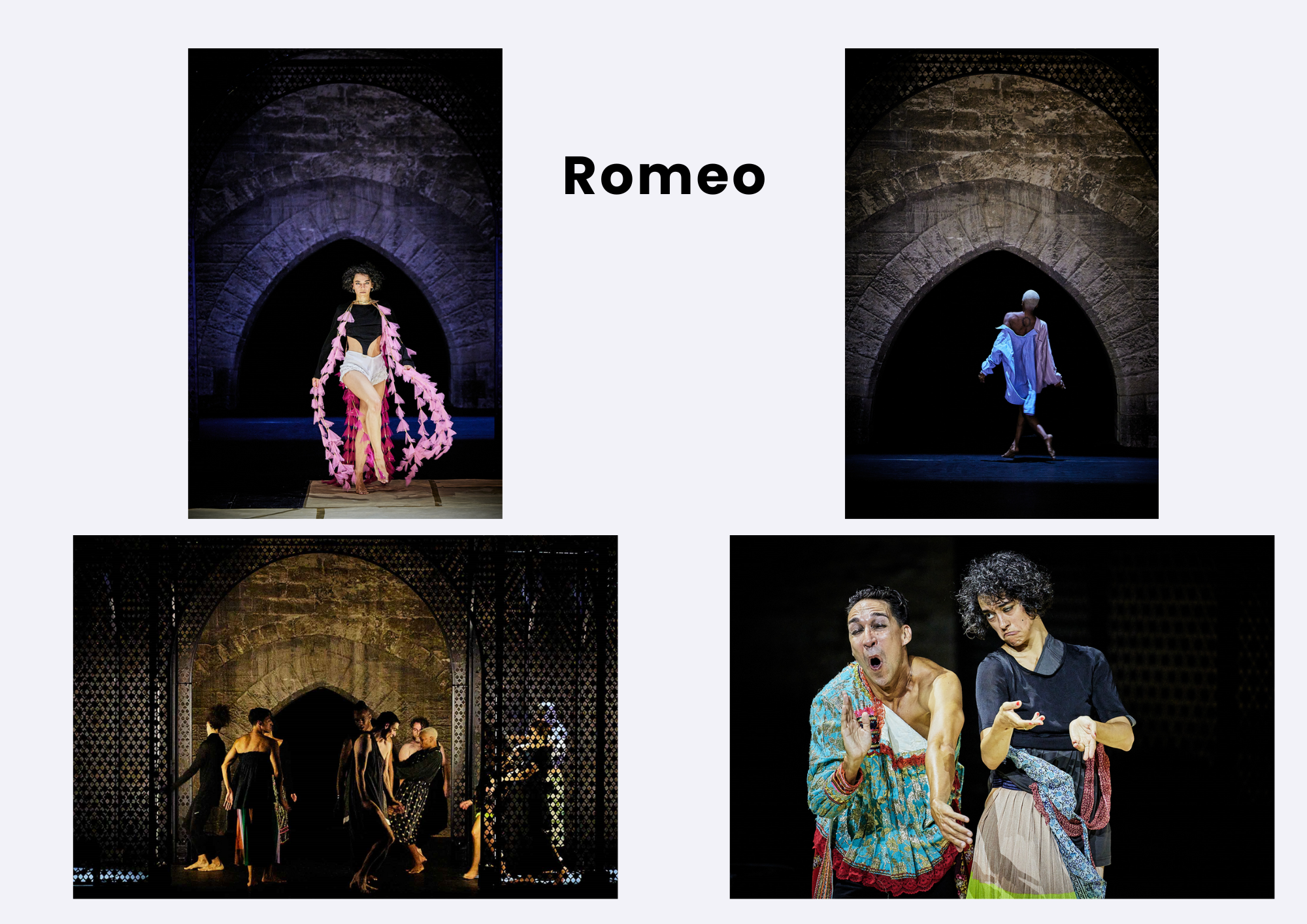

Trajal pode dizer que a peça “The Romeo” é uma coreografia do imaginário, uma viagem que nos transporta através das gerações e culturas, mas sem data precisa. Tal qual o gesto coreográfico, a música e os trajes atravessam os tempos e as culturas. “Gosto da ideia de que vários imaginários se respondem e se encontram durante uma apresentação. Queria fazer uma dança que não estivesse ligada a uma nação, a uma cultura, uma dança que teria viajado, que faz parte de todas as culturas. Procuro reabrir o imaginário”.

Trajal trabalha, de fato, no imaginário sem copiar, em um trabalho de pesquisa permanente para alimentá-lo sem, no entanto, usar a citação, para produzir uma “dança da sobrevivência”, como ele pôde dizer sobre “The Romeo”.

“Eu crio e ajo. Crio novas versões da História e das histórias sabendo também que é uma ilusão de verdade. Na realidade, tudo é imaginário. Tento tocar as pessoas no coração, para descobrir o que elas não conhecem, uma certa parte do intangível. Questiono nossa relação com o arcaico. O que resta disso em nossas memórias? Procuro tocar o inerente, o que já está em nós. Nada então é figurativo ou demonstrativo demais. Tudo é de uma grande fluidez”.

“Acredito que uma das coisas que o artista pode fazer é ajudar cada um a acreditar no impossível e no poder da imaginação. Ainda precisamos dessas ferramentas para resolver alguns de nossos maiores problemas do planeta, especialmente a capacidade de vivermos juntos dentro de diferentes culturas e crenças”.

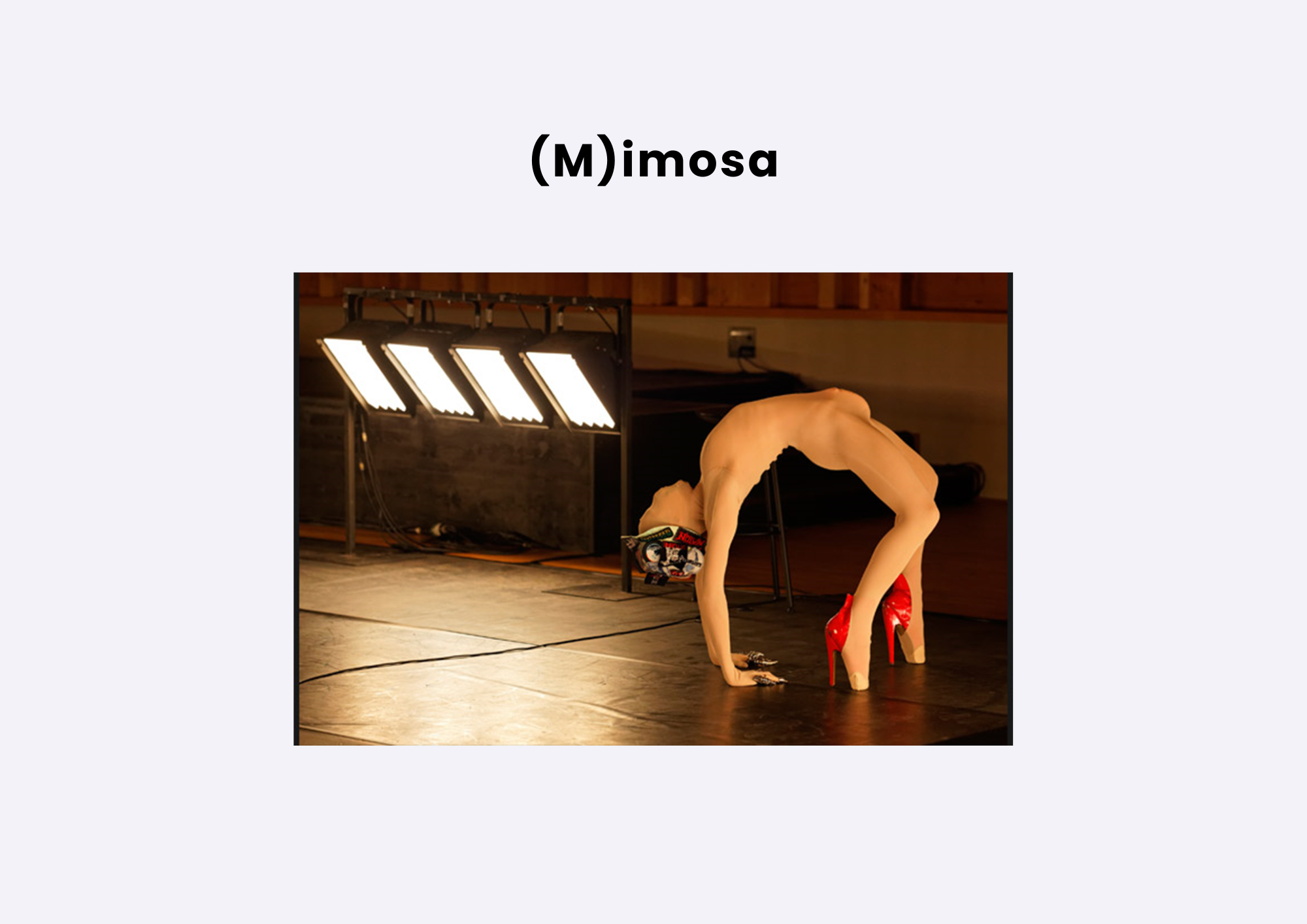

Eu poderia dizer ainda muitas outras coisas sobre esse trabalho muito rico e complexo que valoriza a hibridação, a impureza, uma certa bricolagem imaginária do corpo, uma nova dança, novas maneiras de habitar o corpo, novas maneiras de mover o corpo que se desdobram através desses imaginários, dessas ficções que ele coloca em jogo. Poderíamos dizer, de fato, que Trajal coloca em cena um corpo em desequilíbrio permanente, mas que não cai, um corpo em arabesco, ao mesmo tempo belo e carrancudo, tingido de erotismo, um corpo feminizado não no sentido de gênero, mas no sentido da estrutura. Um corpo organizado do lado do não-todo, capturado em sua própria fragilidade.

Certamente haveriam ainda outras coisas para desenvolver, mas vou apenas insistir em dois pontos:

Primeiro, sobre o lugar dos figurinos em sua obra, o que ele chama de sua relação carnal com a roupa e que vem de sua mãe. Os figurinos, de fato, ocupam mais espaço do que o cenário, e ele geralmente diz que começa pelo figurino antes de dançar. Os figurinos, ele continua, são como “uma armadura para o dançarino”. Ao mesmo tempo, não sei se vocês notaram essa coisa curiosa, que muitos figurinos são vestidos pela metade, marcando ao mesmo tempo uma distância, um espaço entre a roupa e o corpo, às vezes usadas na frente como uma armadura sem se apropriar dela, sem se vestir, sem realmente usá-la, o que marca outra diferença com o Voguing e a moda, onde se trata de encarnar a roupa, o traje. É uma pequena diferença interessante, essa maneira de vir denunciar a colagem com a imagem, com a vestimenta, mesmo que o figurino ocupe muito espaço, mas talvez aqui de outra forma. Como ler isso? Talvez como uma reabertura do imaginário para usar uma de suas falas.

Em segundo lugar, o lugar dado por Trajal à alegria na criação. Mas essa alegria ele define como sendo diferente da felicidade. Essa alegria leva em conta e reconhece a presença do sofrimento, sua possibilidade. É a presença concomitante da alegria e da melancolia, uma espécie de júbilo, de celebração que ele encontra na música de Joni Mitchell e Keith Jarret, e que ele reúne na peça The Köln Concert. Talvez Trajal seja mais lacaniano do que parece e sabe que o gozo é o que vai além do prazer.

Reexaminemos agora, à luz deste diálogo com o corpo na dança contemporânea, a questão que levantei no início: Será que este trabalho de e pelo imaginário que Trajal Harrell nos propõe, diferente em muitos aspectos do que se apresenta no Voguing, poderia funcionar como uma estratégia, permitindo, preparando, a simbolização fálica, a criação de uma metáfora? Eu não acredito. O que ele propõe me parece mais uma justaposição, uma colagem, sem a possibilidade de criar uma metáfora que faça buraco. O que lhe interessa é a unidade, é o Todo, à semelhança de Édouard Glissant. O que ele nos apresenta é um corpo como utopia, uma utopia de corpos.

Resta a questão que me lançou nesse percurso: com que se fabrica um corpo hoje?

Levando a sério o trabalho de Trajal Harrell, o corpo do sujeito contemporâneo se fabrica com novas mitologias, com uma justaposição de imagens, com uma colagem, que produz um corpo em caleidoscópio, que pode passar do voguing ao butô, ou do transe tradicional à transe Techno como no trabalho de Alexandre Roccoli. Essas ficções, esse trabalho do imaginário é capaz de produzir interpenetrações das quais Melman nos falava, como na superfície de Boy, mas sem articulação em torno de um buraco. Essas interpenetrações de narrativas, e até mesmo de gozos, funcionam e são certamente o que permite que esse corpo fluido, que se move como uma onda, em vogue, vacilante, se mantenha na ponta dos pés como uma ilustração de sua fragilidade, não apenas de forma ou de consistência, mas também somática, da qual nossa clínica cotidiana não deixa igualmente de nos dar notícias.

Eu tomo aqui a dança como uma tentativa artística de apresentar um corpo que se mantém com os meios que estão à disposição do sujeito, o que certamente faz o sucesso do voguing e a relevância, a beleza, a sensibilidade do trabalho de Trajal Harrell.

Assim, estou convencida de que devemos levar a sério o que o corpo da dança contemporânea nos ensina, o que o trabalho desses coreógrafos nos ensina sobre esse tratamento do corpo por esse tipo de imaginário, se quisermos nos orientar melhor no manejo de certas patologias como anorexia/bulimia ou na clínica psicossomática aonde essa questão do ponto fálico na estrutura levanta questões, onde o buraco da estrutura não releva mais da necessidade e sim da contingência.

Por quê levar a sério o que a arte nos ensina?

Simplesmente porque estamos certamente navegando, vogando, para outro corpo, e é hora de percebermos isso.

Obrigado pela atenção de vocês.

[1] Para introduzir à psicanalise nos dias de hoje, CMC Editora, Porto Alegre, 2009