Nous allons commencer notre étude commune sur le rêve [1]. J’ai choisi de la faire, pendant au moins quelques séances, à travers les correspondances de Freud. Cela m’intéresse beaucoup parce que, pour reprendre ce que Roland et Bernard ont dit, la question de l’adresse s’y pose particulièrement, et nous pouvons la lire ; la question du transfert également. Enfin, la question du réel, mais pas seulement le réel du rêve, je la poserai un peu comme « le combat avec l’ange », c’est Freud qui en parle ainsi d’ailleurs dans ces textes. Il parle du combat avec l’ange, et, dit-il, l’ange s’évanouit. L’invention de la psychanalyse, dans ces lettres, est comme ce corps à corps avec la recherche théorique et clinique, avec le réel auquel nous avons affaire. Enfin je veux dire qu’il y a là quelque chose, à propos de quoi tu disais : « nous mordons sur le réel », il s’agit de cela.

Alors j’ai choisi pour ce matin de faire un parcours sur des choses que vous connaissez sans doute très bien, c’est-à-dire la correspondance de Freud avec Fliess, parce qu’il s’agit de la naissance de la psychanalyse, c’est le tout début.

Freud a été confronté au symptôme, hystérique, obsessionnel, … etc. Il faudrait pourtant que nous cessions de penser qu’il est évident d’étudier le rêve. Pourquoi cela nous semble-t-il maintenant acquis, presque banal ? Même les magazines parlent du rêve, de la clé des songes …etc., mais en fait il n’est pas évident de s’intéresser au rêve. Ce que nous lisons dans cette correspondance, c’est que l’intérêt pour les rêves a été directement lié au processus que Freud appelait son autoanalyse ; c’est-à-dire que cela a été l’outil possible de son autoanalyse, enfin telle qu’on peut la lire dans la correspondance avec Fliess.

En ce qui concerne notre clinique actuelle, je trouve que la difficulté c’est qu’il y a des patients qui nous disent – je n’aime pas beaucoup le terme “apporter” un rêve, comme si c’était un étron tout chaud – mais ils…

B. Vandermersch : On peut faire d’autres cadeaux ! (rires)

Ch. LacôteVoilà ! Mais enfin le cadeau, on sait ce que c’est ! [B.V.: Ben t’en n’auras plus ! (rires)] Ils disent et racontent des rêves dont l’interprétation s’épuise vite. Comme s’ils n’avaient pas d’adresse. Est-ce quelque chose de la subjectivité contemporaine ? De la difficulté de l’établissement du transfert ? On ne sait pas s’ils n’ont pas d’adresse ou s’ils la refoulent. En tout cas chez Freud, cela se tresse avec la question de l’autoanalyse possible ou impossible. C’est-à-dire que dès l’origine de l’instauration de la psychanalyse, d’emblée la question du rêve se tresse avec l’inscription subjective. C’est-à-dire que c’est tout à fait lié à l’écriture de l’Esquisse, plus précisément, aux premiers éléments d’économie psychique, inventés par Freud.

D’autre part, la question du rêve est indissociable de la question du refoulement, carrément ; c’est le point actuel de ce moment-là, de ces années, jusqu’en 1899. C’est-à-dire que le rêve ne se présente pas de la façon dont nous l’abordons après plusieurs générations, c’est-à-dire selon l’évidence d’un texte à lire. La question pour Freud se posait en termes d’économie psychique, et il s’agissait d’une élaboration coextensive de la théorie des rêves et du refoulement. C’est intéressant.

Et avec Fliess, de quoi s’agit-il ? C’est un questionnement très long, sur quelques années, un questionnement sur l’enracinement du psychique dans l’organique – c’était aussi la question de Freud – pas seulement neurologique ; vous savez très bien qu’avec Fliess, les fosses nasales sont des réceptacles érotiques susceptibles de beaucoup de pathologies comme les autres orifices du corps.

Vous savez que je m’intéresse beaucoup aux questions qui tournent autour du temps, et effectivement, on va voir comment Freud et Fliess pensent le temps tout à fait différemment.

Fliess cherche quelque chose de l’ordre de la temporalité périodique : c’est un questionnement sur les rythmes biologiques.

Cependant ce sont des synthèses dont Freud se détourne, même pour lui-même. Il ne se détourne pas seulement des synthèses de Fliess mais même de ses propres tentations à faire une synthèse. Et pourquoi se détourne-t-il des synthèses de Fliess sur les périodes, ces variations de 28 jours, 23 jours, toutes ces choses que nous avons pu lire ou apprendre ? – C’est qu’il y a chez Fliess une certaine inertie dans la conception des temps.

Et ce que va opposer Freud à Fliess, c’est : le refoulement tel qu’il s’élabore peu à peu dans les lettres, l’idée que le symptôme est un compromis d’un conflit, quelque chose donc d’une dynamique extrêmement complexe. La question du rêve est prise là-dedans, dans ce maelström. Car il ne faut pas oublier que nous n’avons pas une surface plane à propos du rêve, mais un bout de tissu de signes verbaux, pour reprendre le texte de Freud ; nous avons quelque chose de complètement pris dans une dynamique que Freud ne dit pas subjective, mais que Lacan dira subjective, quand il parlera d’un sujet de l’inconscient.

Il y a quelque chose qui est très intéressant concernant le refoulement, et je crois qu’il faut complexifier et nous éloigner des caricatures que nous faisons du refoulement, c’est-à-dire que lorsqu’on lit la correspondance de Freud avec Fliess, on sait que l’enjeu n’est pas seulement le désir mais aussi la jouissance, même si ce terme lacanien semble anachronique. C’est-à-dire qu’il y a là quelque chose qui n’est pas aussi simpliste qu’une problématique du désir, régie par le principe de plaisir, mais que la jouissance est en jeu, nous pouvons le lire grâce à Lacan, mais aussi en lisant dans la succession des lettres l’élaboration théorique à l’état naissant, ce qui n’est pas séparable pour nous de son énoncé, de ses résultats. Et pour reprendre les questions que posait Roland, ce qui est caractéristique du texte de cette correspondance, c’est, en même temps que l’enthousiasme, la souffrance de Freud. Il parle sans cesse de sa neurasthénie, il parle d’infections importantes, à tous les endroits du corps, il parle de dépression, et ce n’est pas rien, puisque déjà dans la correspondance qu’il avait avec sa fiancée quand il était chez Charcot il parlait de ses états de neurasthénie. C’était son terme, ancien.

Autre remarque : il n’y a dans ces textes aucun humour, vraiment d’une manière sidérante. Alors que ce qu’on peut lire dans la Psychopathologie de la vie quotidienne, est léger, drôle, Freud y dit même que dans l’analyse, on a affaire avec le comique. Mais là, je peux vous le confier, on peut faire des cauchemars épouvantables en relisant la correspondance entre Freud et Fliess. Et je peux vous dire une petite chose, c’est tout de même étonnant, il y a deux rêves qui sont omis dans la correspondance – c’est fou, n’est-ce pas! – ce sont les rêves de l’injection à Irma et le rêve de la monographie botanique. C’est-à-dire que nous avons une correspondance fondatrice de la psychanalyse, où il manque ces deux rêves fondateurs ! Si, du moins des lettres ne se sont pas perdues ou détournées.

Dans ces cas cela ne manque pas, on se trouve en rêve dans le hall du rêve freudien de l’injection à Irma, dans la plus grande oppression, selon des phobies qui doivent être constitutives (rires), mais ce hall doublement rêvé permet peut-être de retrouver la question que tu posais, Roland, sur le réel sur lequel insiste Melman. C’est tout de même questionnant, on ne va pas le prendre comme cela tout de suite, mais ce réel se manifestait comme une foule de figures, peut-être de signifiants en vrac, et cet aspect de foule non orientée et qui attend une orientation, une interprétation peut-être, était oppressant. Et c’est vrai, la correspondance entre Freud et Fliess est une correspondance peuplée, oppressante.

C’est-à-dire que la question n’est pas tant du conflit entre Freud et Fliess – les psychanalystes ne cessent d’avoir des conflits avec les autres, ce n’est pas une nouveauté – que plutôt de ce climat d’oppression, d’angoisse. Ce qui fait que l’élaboration faite là par Freud du refoulement, concerne la jouissance aussi. Car pour déterminer le point théorique du refoulement, en situer les substitutions de représentations de mots et de choses, il faut émerger et d’une façon spéciale – je ne prétends pas y arriver parce que c’est difficile – mais en tout cas on subit l’angoisse de cette recherche, qui est une angoisse de tout combat, avec l’ange ou avec le réel. La figure de l’ange est certes biblique, mais comme cela se passe dans le désert, on peut dire que c’est tout à fait le réel le plus aride.

Quelques lettres de Freud à Fliess

Dans ce qui m’intéresse, je vais vous donner les références des lettres pour que vous puissiez la fois prochaine ou tout de suite relire et puis contester…

La première lettre, du 4 Mars 1895 – nous revenons toujours, que ce soit Lacan, Melman, ou nous-mêmes, sur le désir de dormir que protégerait le rêve – eh bien figurez-vous que c’est la première lettre de la correspondance qui fait apparaître un rêve! Il y a très peu de récits de rêves dans cette correspondance pendant laquelle pourtant Freud écrivait L’Interprétation des rêves, et le premier, c’est sur le désir de dormir !

« Je n’ai rien à t’envoyer pour le moment – c’est souvent la litanie triste de Freud – tout au plus un petit peu à mettre en parallèle avec la psychose onirique de Mme D., que nous avons pu étudier ». Voilà le contexte, la psychose onirique.

«Rudi Kaufmann, le très intelligent neveu de Breuer, – avec qui Freud était déjà un peu en conflit pour les études sur l’hystérie – Rudi Kaufmann, le très intelligent neveu de Breuer, médecin comme lui, aime se lever tard et se fait réveiller, bien à contre cœur par une femme de ménage ; un beau matin, comme il ne répond pas, elle frappe une seconde fois et l’appelle: « Monsieur Rudi. » Sur quoi notre dormeur s’imagine être couché à l’hôpital, avec à la tête du lit, un écriteau portant son nom, «Rudolph Kaufmann ». Il se dit alors « puisque Rudolph Kaufmann est déjà là l’hôpital, je n’ai pas besoin d’y aller », et il se rendort ! »

Alors, après, il est repris ce rêve, tu as pris la version de L’Interprétation des rêves, mais ce qui est très intéressant et que vous ferez, (on ne peut pas le faire dans un temps si court, le samedi), c’est de comparer les versions, cela m’arrivera de le faire.

Or ce que j’ai remarqué, et qui est davantage souligné dans la correspondance, ce sont tous ces panneaux, tous ces écriteaux, où est écrit, dans les rêves, quelque chose. Remarquons que ces écriteaux amènent en même temps que l’écrit le support spatial imaginaire de cette écriture. Sont-ils des index de ce qu’il y a à déchiffrer dans les récits du rêves, quelle fonction exacte cette redondance affichée a-t-elle ?

Celui-ci, c’est le premier écriteau, que je vous fais remarquer pour faire une histoire précise des écriteaux dans les rêves de Freud ou cités par lui. Et ce qui était écrit, c’est le nom de Rudolph Kaufmann qui ne veut pas se réveiller. Alors là, se pose à propos de cet écriteau qui marque le nom, cette question : qu’est-ce que c’est que le réel de cet écriteau ? qu’est-ce qui va répondre à ce nom ? quel est le sujet qui va répondre à Rudolph Kaufmann par exemple ? C’est déjà un appel au sujet. Mais de quelle manière ?

Je fais ici un parcours, il est très instructif de tracer quelques diagonales dans ces textes-là.

Dans la lettre du 25 mai 1895, quelque chose m’a semblé intéressant.

Vous savez que Freud ne va pas parler de l’inconscient, du conscient, et du préconscient, en termes de signifiants. Mais la problématique sur laquelle il s’appuie, c’est une problématique très kantienne, se dit en termes de jugement. Ce n’est pas la proposition, c’est le jugement.

Et il dit « La lecture d’un ouvrage de W. Jérusalem, – je ne sais pas quel est le prénom – sur la fonction du jugement, m’a vivement intéressé parce que j’y ai retrouvé deux de mes principales idées, à savoir que le jugement consiste en une transposition dans le domaine de la motricité, et que la perception intérieure ne peut se targuer d’être évidente. »

Ça, voyez vous, c’est une phrase importante, un point important. Je vais vous le commenter pour montrer ce que pour ma part je remarque : « Le jugement consiste en une transposition dans le domaine de la motricité », cela c’est tout ce qui est dit dans l’Esquisse, c’est-à-dire la manière dont s’organise la motricité, la jouissance musculaire – je transpose en termes contemporains – c’est-à-dire la possibilité par exemple de fuir : nous pouvons fuir, dit Freud dans l’Esquisse, Les excitations externes, mais les excitations internes nous ne pouvons pas les fuir.

Il y a là quelque chose que Freud, appuyé sur la philosophie de Kant et puis un peu de Hegel, va dire en termes de jugement. Et il va poser une articulation de tout ce qui peut se formuler psychiquement en termes de jugement à ce qu’il en est du corps : c’est-à-dire à la motricité et aux excitations internes. Mais surtout, c’est la fin de la phrase qui m’a intéressée, « la perception intérieure ne peut se targuer d’être évidente ». Cela, c’est un point de départ contre l’évidence, point fondamental dans la recherche de Freud, point théorique certes mais qui a des incidences concrètes puisque dans ces pages, on peut lire, par exemple qu’il a renoncé à une conférence parce qu’il lui était difficile de parler de choses qui lui étaient encore très obscures. C’est une discipline d’honnêteté intellectuelle qu’on pourrait suivre, dans l’analyse cela ne serait pas mal !

Mais il ne faut pas renoncer à aller vers l’obscur. Vous avez lu ce que relevait Lacan dans Les quatre concepts fondamentaux sur la question de l’inconscient, il disait l’inconscient est éthique et non pas ontique, c’est-à-dire il faut y aller ! C’est-à-dire on y va, on ne part pas de l’évidence, pour enchaîner des chaînes de raisons simples et faciles, pour citer Descartes – l’expression “simples et faciles”, renvoie à l’évidence –, mais on va vers l’obscur, et ensuite on élabore ce qui s’y fait. De là, l’angoisse de ces textes : La perception intérieure, on ne peut pas s’y fier.

Alors entre temps, une date est citée, après-coup, celle du le 24 juillet 1895, dans une lettre illustre, je ne suis pas l’ordre tout à fait chronologique, et c’est ça qui est intéressant, du 12 juin 1900 [137].

« Crois-tu, dit Freud à Fliess, qu’il y aura un jour sur la maison une plaque de marbre sur laquelle on pourra lire:

c’est en cette maison, à Bellevue,

que le 24 juillet 1895,

le mystère du rêve

fut révélé au Dr Sigmund Freud.

L’espoir en reste bien faible jusqu’à ce jour, etc. etc. Quand je vois ce que les autres ont à dire, au sujet du rêve, je me sens aussi joyeux que le nain du conte parce que la Princesse n’en sait rien » — La Belle au Bois Dormant !

Alors, vous voyez, c’est, à la fin de cette correspondance si tendue, le seul trait un peu humoristique et Dieu sait que Freud était plein d’humour, plaisantait beaucoup, c’est quelques mois avant leur rupture qu’il parle de cette plaque. Encore un écriteau direz-vous ! Sans doute : Attention, quelque chose s’écrit ! Cependant, dans la correspondance d’été de cette date, aucune mention n’est faite de cette révélation.

Il y a seulement en octobre la lettre 32: « Très cher Wilhelm, ton opinion sur la solution du problème de l’hystérie et de la névrose obsessionnelle, m’a bien entendu causé une joie folle… » – il y a beaucoup d’hyperboles dans cette correspondance, il faudra qu’on y réfléchisse – « Écoute maintenant la suite, la semaine dernière, au cours d’une nuit de travail, arrivé au stade de malaise pendant lequel mon cerveau travaille le mieux, les barrières se sont soudain levées, les voiles sont tombés, et j’ai pu voir clair à partir des détails de la névrose, jusqu’à la condition même de l’état de conscience. Tout se trouvait à sa place. Les rouages s’engrenaient, on avait l’impression de se trouver réellement devant une machine qui ne tarderait pas à fonctionner d’elle-même. Les trois systèmes de neurones, les états « libre » ou « lié » de la quantité, les processus primaire et secondaire, la tendance principale, la tendance du système nerveux au compromis, les deux règles biologiques de l’attention et de la défense, les indices de qualité, de réalité et de pensée, la détermination sexuelle du refoulement, et enfin les facteurs dont dépend l’état conscient en tant que fonction de perception, tout cela concordait et continue encore à concorder! Naturellement, je ne me sens plus de joie !

Que n’ai-je attendu deux semaines de plus pour t’envoyer ma communication ! »

Je vais essayer d’élaborer quelques questions sur ce texte formidable. Ce n’est pas « Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée ![2] », n’est-ce pas ! C’est quelque chose que Freud corrigera après, vous allez voir comment, il s’agit de l’Esquisse et de la position du refoulement. Et tout cela se présente non pas par un rêve, je déborde peut-être mon sujet, mais c’est un bord très important, mais par cet état de conscience que nous avons quand nous travaillons très tard le soir, et où nous pouvons avoir l’impression que tout roule ! Tout roule, tout concorde, pour reprendre le texte de Freud. Comme une machine !

C’est très intéressant, parce que c’est cela aussi, un rêve. C’est cela un rêve aussi, cette unité mobile où tout est à sa place. Freud ne le présente pas du tout comme un idéal. Il le présente comme une révélation ; la plaque du rêve en 1900, c’est : « le rêve fut révélé au Dr. Freud ». Bien sûr, c’est à prendre avec humour. Mais il parle aussi du rêve de l’injection à Irma comme d’une espèce d’illumination. Mais c’est une illumination dont il a saisi les limites, car il en note avec rigueur les conditions singulières : « arrivé au stade de malaise pendant lequel mon cerveau travaille le mieux. » Qu’est-ce que c’est que cette jouissance là ? Qu’est-ce que c’est que cela ?

Je vais interroger cela. Nous essaierons plus tard de relire avec Lacan comment du désir et de la jouissance s’articulent à cette découverte, à cette trouvaille.

Il y a donc, à côté du rêve, ces états, peut-être pas paranormaux, mais tout de même un petit peu exaltants, cet état exacerbé de veille, ces moments où tout s’enchaîne merveilleusement, et ce merveilleux est repris avec un certain humour cette fois dans l’évocation du conte de fée, de la Princesse et des nains qui n’en savent rien. La Princesse, c’est La Belle au bois dormant. État de veille opposé au sommeil. Mais au fait, la Belle au bois dormant rêvait-elle ?

Pourquoi vous dis-je cela ? Parce que juste auparavant, j’ai cité cette phrase de Freud selon laquelle on ne peut pas dire que la perception intérieure puisse être évidente, sauf dans ces moments très particuliers, que Freud va d’ailleurs mettre en question.

Cependant, Lettre 99, page 239 dans mon édition, Lettre du 23 Octobre 1898, Freud écrit : Je ne suis d’ailleurs pas en état de faire autre chose qu’étudier la topographie de Rome dont la nostalgie devient de plus en plus aigue. Nous aurons l’occasion de reparler de ce qu’est Rome pour Freud.

Mais vous voyez, là il regarde une carte. Avec ce que permet une carte, des possibilités de circulation. Et cela revient tout le temps, le malaise et puis la topographie de Rome. C’est-à-dire où est-ce qu’on va ? Et comment et par où cela passe ? D’ailleurs l’Esquisse, c’est toujours des questions de frayage, par où ça passe ? Et alors, me semble-t-il, il y a dans l’imaginaire de Freud, comme une espèce de projet en forme de carte, et la topographie de Rome, ce n’est pas seulement l’archéologie, les strates etc., mais c’est aussi une espèce de projet de circulations diverses, comme on se sert pour le travail d’imaginaires complexes. Vous savez que j’aime beaucoup dire que nous avons besoin d’opérateurs complexes pour arriver à quelque chose ; cela peut être imaginé par exemple par une carte. Tandis que le livre sur les rêves est irrémédiablement laissé de coté ; il y a beaucoup d’abandons, c’est très difficultueux. Mais la topographie de Rome travaille dans les dessous comme une nostalgie de mise en ordre et de fouilles profondes qui soutient le désir.

Je manque de stimulants pour en préparer la publication, mais ces lacunes en psychologie et celles aussi qui subsistent dans l’exemple analysé à fond gênent ma conclusion. Ces obstacles, je ne puis encore les surmonter, en dehors de ça, je suis complètement isolé, j’ai même renoncé cette année à mes conférences, pour ne pas me voir obligé de parler de choses que je ne comprends pas encore très bien.. Je vous l’annonçais, il y a deux choses, ce renoncement et cette modestie, mais aussi je me bats contre l’obstacle. C’est-à-dire que la théorie du refoulement est en même temps une lutte contre ses propres refoulements. C’est coextensif.

J’ai cependant appris quelque chose qui fait de moi un vieil homme – il parle beaucoup à Fliess de son vieillissement – Si l’établissement de certains points indispensables à ces névroses exige tant de travail, de temps et d’erreurs, comment m’attendre à obtenir une vue d’ensemble des faits psychiques comme je l’avais jadis orgueilleusement espéré ?

C’est dire le renoncement à ce tableau qui serait aussi parfait qu’une topographie de Rome où on circulerait sans obstacles. Le modèle imaginaire a rempli sa fonction provisoire de soutien, mais la rigueur scientifique exige qu’on renonce à la totalisation d’un tableau : rythme de la recherche freudienne.

Règle de méthode donc, ne pas se laisser séduire par les synthèses. Freud dit dans la Lettre 44, du 2 avril 96 :

Je n’ai aspiré dans mes années de jeunesse qu’aux connaissances philosophiques. Et maintenant je suis sur le point de réaliser ce vœu en passant de la médecine à la psychologie.

Une phrase importante maintenant : C’est contre mon gré que je suis devenu thérapeute.

Ça c’est tout de même une chose intéressante, pour suivre cette idée d’abandon de l’évidence, d’abandon de la synthèse – C’est contre mon gré que je suis devenu thérapeute – c’est là, contre son gré, qu’il a trouvé le réel, le point de butée de sa théorisation.

Dans la Lettre 133, du 16 avril 1900, il dit ceci : Parfois quelque chose en moi me pousse vers une synthèse, mais je résiste. Voyez la discipline intellectuelle, intéressante, qu’on devrait mettre comme prolégomènes à toute étude sur le rêve !

Dans la Lettre du 8 décembre 1895, où il a déjà fait ce rêve inaugural : l’injection à Irma. Il parle à Fliess, c’est très précis – lisez la correspondance de Freud, ce sont d’ailleurs des livres de chevet que je vous conseille, c’est très agréable et très précis – : En ce qui concerne tes découvertes en physiologie sexuelle, tout ce que je puis te promettre, c’est une attention soutenue et une admiration critique. Ma science trop limitée ne me permet pas d’intervenir. Mais je pressens les choses les plus belles et les plus importantes, et j’espère bien que le moment venu, rien ne t’empêchera de tout publier et jusqu’aux hypothèses. Il est impossible de se passer des gens, qui ont le courage de créer de nouvelles idées avant même d’en pouvoir démontrer l’exactitude…

Là, il parle pour lui-même. Mais remarquez la précision : en ce qui concerne tes découvertes, dans l’esprit de Freud, ce sont tes ‘‘prétendues’’ découvertes puisqu’il lui dit rien ne t’empêchera de tout publier et jusqu’aux hypothèses. C’est-à-dire que c’est Freud qui parle du travail de Fliess et lui suggère ainsi d’en parler en termes d’hypothèses.

Il parle ensuite du courage de créer de nouvelles idées avant même d’en pouvoir démontrer l’exactitude, c’est-à-dire qu’en fait il pensait que Fliess mettait la charrue avant les bœufs. Quelque chose comme cela, mais aussi l’idée d’une méthode : on ose une idée, et on la démontre après. Ce qui ne veut pas dire qu’on ne doive pas la démontrer, mais en résistant à la synthèse et en se souvenant qu’on est « contre son gré » thérapeute. C’est tout de même une chose sur laquelle d’ailleurs Lacan a beaucoup insisté jusqu’au célèbre : l’analyste a horreur de son acte. Or c’est là, où est la cause de cette horreur que l’effort de théorisation va trouver son juste lieu.

Les inscriptions et la question du refoulement

Entrons un petit peu dans les arcanes de ce que Freud déchiffre, c’est-à-dire ce que nous appelons maintenant nous, l’inscription subjective et la question du refoulement. Mais Freud parle d’inscriptions.

Il dit ceci, page 154, c’est la Lettre du 6 Décembre 1896 :

Tu sais que dans mes travaux, je pars de l’hypothèse – lui, il parle en termes d’hypothèses, bien qu’il ait eu une nuit de veille exaltée de trouvaille et un rêve déterminant, celui de « l’injection à Irma » – Tu sais que dans mes travaux, je pars de l’hypothèse que notre mécanisme psychique s’est établi par un processus de stratification. Les matériaux présents sous formes de strates mnémoniques se trouvent de temps en temps remaniés suivant les circonstances nouvelles.

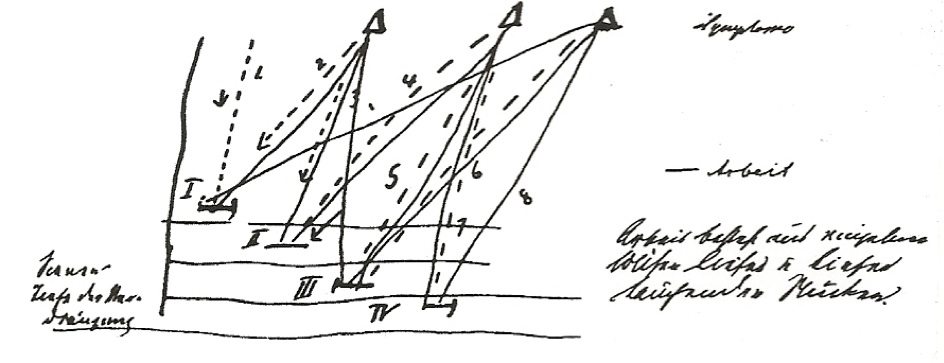

Ce qu’il y a d’essentiellement neuf dans ma théorie, c’est l’idée que la mémoire est présente non pas une seule, mais plusieurs fois, et qu’elle se compose de diverses sortes de signes. J’ignore le nombre de ces enregistrements, – terme important – ils sont au moins trois, et probablement davantage, le schéma ci-dessous illustre cette façon de voir, c’est-à-dire qu’il y a la Perception, la Perception sensible, l’Inconscient, le Préconscient, et la Conscience. Il montre que les diverses inscriptions sont aussi séparées, – pas nécessairement du point de vue topographique – par rapport aux neurones qui les transportent. Cette hypothèse n’a peut-être pas une importance capitale, mais elle est la plus simple et on peut pour le moment la retenir.

Dans la Lettre importante 63, du 25 Mai 1897, où il y a le manuscrit M, il y a 4 lignes horizontales qui correspondent à la lettre précédente que je vous ai citée.

Schéma M

Et ce qui est très intéressant, c’est qu’il y a des trajets qui vont au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, et ces trajets sont très importants parce qu’ils correspondent à quelque chose comme un enracinement des divers temps de la mémoire, des strates, et ces trajets correspondent aux trajets aussi qui seront ceux du refoulement levé partiellement par la cure et aussi inscrits depuis les différents âges du sujet.

Nous voyons là l’enjeu du débat entre Freud et Fliess, ou plutôt l’enjeu du malentendu entre eux, c’est-à-dire qu’au lieu d’avoir des périodes qui soient ou linéaires, ou bien cycliques, comme chez Fliess, nous avons, chez Freud, des trajets à travers des strates, et c’est dans ces périples que se situent à la fois le rêve, l’accès hystérique et le processus de la cure. C’est-à-dire que le rêve, la question du rêve, c’est cela que je voulais dire aujourd’hui, est enracinée dans ces questions dont le schéma, très joli, sans doute faux, est cependant très indicateur du dynamisme complexe de la question ; c’est sur ce dynamisme que je voudrais insister.

Certes, après la correspondance, dans par exemple la très célèbre Lettre 52 et plus tard, il y aura des âges qui seront nommés, jusqu’à 3 ans ou 4 ans et demi, jusqu’à 8 ans, jusqu’à 12 ans.. il y a donc une concession à la temporalité linéaire, à une certaine genèse, mais selon un autre point de vue, c’est fréquent chez Freud, l’exploration des processus psychiques va l’amener à insister sur une autre complexité. En effet, la mémoire est présente non pas en une seule, mais en plusieurs fois, et c’est ce qui va travailler le rêve. Et au cours d’une cure, nous savons bien que le même rêve revient sous différentes formes, est retravaillé, n’est pas repris de la même façon, n’est pas lu de la même façon. Ce qui est passionnant à cet égard, ce sont les rêves qu’il retravaille dans L’Interprétation des rêves et même aussi, dans les éditions suivantes de L’Interprétation des rêves, l’adjonction de rêves de ses élèves.

Donc avec les strates il y a les trajets, et du même coup, coextensifs, ceux du refoulement.

Le deuxième rêve qui apparaît dans la correspondance entre Freud et Fliess, c’est le très célèbre rêve qui vient juste après ce schéma M, comme si – et c’est effectif et cela devrait nous faire réfléchir – l’articulation théorique du refoulement agissait aussi pour favoriser le retour de refoulé.

Il s’agit du rêve survenu après l’enterrement de son père. Il est raconté une première fois dans la lettre du 2 novembre 1896. C’est le fameux rêve où Freud arrive en retard à l’enterrement de son père, parce qu’il est allé, chez le coiffeur, en fait chez le barbier, puisqu’il y allait tous les jours, et sa famille lui en veut de plusieurs choses, d’être arrivé en retard, d’avoir voulu une cérémonie sobre, et peu démonstrative de la richesse et de la dignité de la famille. Or donc, il voit un panneau en rêve :

On est prié de fermer les yeux

Ce qui m’a troublée, et empêchée de retrouver facilement la page, c’est que j’avais le souvenir d’un autre rêve cité par Freud un rêve où il y a encore un panneau, un écriteau, c’est le deuxième de cette correspondance. Il reste que l’inscription fondatrice, absente de cette correspondance, du moins de ce que nous en avons, est l’inscription à laquelle aboutit le rêve de l’injection faite à Irma.

Revenons à cet autre rêve dans la Lettre du 31 Mai 1897 :

J’ai vu devant moi, dans un rêve, le mot « Hella – h.e.ll.a., grec – tracé en gros caractères. Explication : une nièce américaine dont nous avons reçu la photographie porte ce nom, Mathilde – sa fille – aurait du s’appeler Hella, puisqu’elle a récemment versé tant de larmes amères à propos des défaites grecques. Elle a la passion de la mythologie et de la Grèce antique, et considère naturellement tous les Hellènes comme des héros. Le rêve montre évidemment la réalisation de mon désir, celui de constater que c’est bien le père qui est le promoteur de la névrose, voilà qui met fin à mes doutes encore persistants.

Alors il y a donc un mot, sur un panneau :

HELLA

Et au moment de l’enterrement du père de Freud, il y a un panneau :

On est prié de fermer les yeux

B. Vandermersch : Un œil et les yeux.

Ch. Lacôte : Eh bien non ! Non, pas du tout, parce que dans la lettre à Fliess, il dit : On est prié de fermer les yeux. Fermer les yeux, c’est fermer les yeux du mort, i.e. rendre ses devoirs au mort, puisqu’il y a des rêves tout à fait horribles dans L’Interprétation des rêves, où il parle de cadavres avec des yeux vitreux, mais il y a aussi fermer les yeux, ignorer.

R. Chemama : Ne pas voir. Normalement alors on dit fermer un œil.

Ch. LacôteOui… Ah non ! Attends, dans le texte de l’édition Meyerson de L’Interprétation des rêves, Freud dit « La nuit qui précéda l’enterrement de mon père, je vis en rêve un placard imprimé, une sorte d’affiche, quelque chose comme le « Défense de fumer » de la salle d’attente des gares. On y lisait :

On est prié de fermer les yeux

ou

On est prié de fermer un œil,

Ce que j’ai l’habitude d’écrire ainsi :

![]()

Effectivement, « fermer un œil », en allemand nous dit le traducteur, veut dire « être indulgent ». Ce qui n’est pas du tout le même sens que « fermer les yeux », du texte de la correspondance avec Fliess, où il s’agit de beaucoup de choses ; dans le texte de la correspondance, il n’y a qu’une seule explication, c’est sa culpabilité à l’égard de sa famille et de son père.

Tandis que là, c’est beaucoup plus intéressant, puisque chacune de ces formules a son sens particulier, et oriente l’interprétation de manière différente, « J’avais choisi le cérémonial le plus simple, sachant ce que mon père pensait de ces sortes de choses ; certains membres de ma famille m’avaient désapprouvé, objectant le qu’en dira-t-on, d’où l’expression allemande « fermer un œil », (user d’indulgence). Il est facile ici de comprendre la confusion exprimée par le « ou bien ». Le travail du rêve n’a pu parvenir à trouver un mot unique, mais ambigu, qui représentât les deux pensées ; ainsi, dans son contenu même, les deux idées principales sont déjà séparées. […]

La manière dont le rêve exprime les catégories de l’opposition, et de la contradiction est particulièrement frappante : il ne les exprime pas, il paraît ignorer le « non ». Il excelle à réunir les contraires et à les représenter en un seul objet ».

C’est tout à fait intéressant de voir que les choses ne sont pas dites de la même manière, dans la correspondance et sont réélaborées par Freud dans L’Interprétation des rêves, pour un autre but, une fois qu’il a fait tout le parcours pour amener l’idée que le rêve soit un texte, pour en envisager la grammaire, et poser la question : est-ce que le principe de contradiction y existe ? est-ce que la négation existe dans le rêve ?

Ce sont des textes liés mais très différents. Dans la correspondance, j’essaie de saisir la genèse coextensive de la théorie du refoulement et du rêve à l’état naissant, pourrait-on dire.

Position du refoulement

Alors qu’en est-il de la position du refoulement ?

Dans la Lettre du 6 décembre 1896, p.159, Freud affirme que penser un refoulement est absolument indispensable. Il y a une phrase à mon avis fondamentale par rapport à la théorie psychanalytique, à propos de l’accès hystérique, des accès de vertiges, des sanglots, etc. :

Jamais un accès ne semble être la manifestation intensifiée d’une émotion.

Voilà, c’est tout. Une phrase très simple, qui envoie bouler les intensités différentes des périodes de Fliess, très importante de conséquences dans le débat théorique, puisque l’explication ne se jouera plus en termes d’intensification ou d’exagération. Il faut trouver un élément théorique qui explique les accès. Et ce n’est pas une intensification, ce terme n’est que descriptif d’une violence. Donc, inventons le refoulement. C’est d’une géniale pureté théorique ! Il démontre comment on doit abandonner l’intensification. Je vous dis cela parce qu’on répète les mots sans s’apercevoir de quoi est faite leur invention fondatrice. C’est-à-dire qu’on quitte l’espace plat d’une linéarité avec des pics seulement décrits, pour un espace à d’autres dimensions.

– Oui, je t’en prie.

Intervenante : Et c’est dans la suite qu’il dit que finalement ça s’adresse à un autre préhistorique.

Ch. LacôteAh ! C’est dans la même phrase. Je vais lire tout ce paragraphe, tu as raison.

Les accès de vertige, de sanglots, tout est mis au compte d’une autre personne, mais surtout au compte de cet autre personnage préhistorique, inoubliable, que nul n’arrive plus tard à égaler. D’ailleurs même le symptôme chronique des sujets qui veulent rester couchés, s’explique de la même façon. Un de mes malades ne cesse de geindre dans son sommeil, comme il faisait jadis quand il voulait que sa mère, morte quand il avait vingt-deux mois, le prenne dans son lit. Jamais un accès ne semble être la manifestation intensifiée d’une émotion.

C’est-à-dire qu’il prend à partie les théories anciennes sur les émotions, pour construire l’idée du refoulement. Tout est mis au compte d’une autre personne – cela j’ai du mal l’interpréter, peut-être comme grand Autre, peut-être comme père, à ce moment-là dans la théorie de Freud, je ne sais pas, cela peut faire l’objet d’un débat la fois prochaine. En tout cas il y a toujours ce qu’on pourrait tirer de là, c’est qu’il s’agit de quelque chose qui se produit, dans la dimension de l’Autre. Il y a là quelque chose, sur quoi Lacan nous interrogera. N’oublions pas que c’est dans ce texte de la correspondance de Freud à Fliess, qu’il y a pour la première fois la mention faite de Fechner, de l’autre scène — l’autre scène psychique. C’est-à-dire que le refoulement, il ne faut pas l’oublier, implique d’imaginer la dimension où autre chose va apparaître. C’est une opération, c’est un processus, où l’altérité joue son rôle. Ce n’est donc pas une simple intensification, c’est une transformation.

Dans la Lettre du 14 Novembre 1897, Freud parle d’un terme, difficile, « le choix de la névrose ». Cela date de ce moment-là.

Le choix de la névrose, question qu’il se pose à propos de son autoanalyse qu’il finira par dire « impossible » ; (hystérie, névrose obsessionnelle, ou paranoïa) ? Vous voyez, tout ça dans la même phrase. Le choix de la névrose dépend certainement du stade d’évolution où est possible le refoulement. C’est-à-dire dans lequel une source de joie intérieure se transforme en dégoût intérieur. Voilà où j’en suis. Je me trouve devant toutes les obscurités que ce sujet implique.

J’ai donc décidé de considérer séparément les facteurs déterminant la libido, et ceux qui provoquent l’angoisse.

J’ai également renoncé – et c’est un clin d’œil à la bisexualité prônée par Fliess – j’ai également renoncé à voir dans la libido l’élément mâle, et dans le refoulement l’élément femelle. Nous voyons un petit peu comment cela se posait ! Dans tous les cas il s’agit de décisions importantes.

C’est-à-dire qu’il parle d’une espèce de problématique de séparation, séparation selon les sexes, et il y renonce. Évidemment, Fliess ne va pas supporter cela, que du refoulement ait pu être introduit dans sa bipartition même comme de l’élément “femelle” du psychisme.

Le choix de la névrose

Alors qu’en est-t-il de ce que nous pourrions appeler, anachroniquement, avec Lacan, position du sujet de l’inconscient

Dans la Lettre 74, du 5 novembre 1897.

Récemment une occasion m’a été offerte de reprendre l’une de mes vieilles idées, déjà publiée, relative au choix de la névrose. À savoir que les hystéries, les névroses obsessionnelles, se rattachent, la première à la passivité sexuelle, l’autre à l’activité sexuelle.

C’était sans doute par cette opposition actif/passif que pouvait se dire à un moment le refoulement, comme élément féminin.

Et c’est à partir du moment où apparaît la question du choix de la névrose, que Freud dit que l’autoanalyse est impossible. Ce lien est tout de même très intéressant, n’est-ce pas !

Comme si c’était quelque chose que nous ne pouvons élaborer qu’avec Lacan, c’est-à-dire que c’est à partir de la position de l’Autre que peut se faire cette espèce d’assomption subjective mystérieuse qu’il appelle le choix de la névrose, mais qu’il n’explicitera que dans un texte de 1914.

Alors chose importante, dans la Lettre 105, p. 246, du 19 Février 1899, il dit ceci : Ma dernière généralisation tient bon – c’est-à-dire qu’il les soumet à l’épreuve – et semble vouloir progresser à l’infini. Ce n’est pas seulement le rêve qui est une réalisation de désir, mais aussi l’accès hystérique – nous voyons qu’à cette période, c’est tout à fait lié – « c’est exact pour le symptôme hystérique, et sans doute aussi pour tous les faits névrotiques, ce que j’avais déjà bien reconnu dans la folie aiguë. Réalité et réalisation d’un désir, telle est la paire contrastée d’où émane notre psychisme.

Je crois savoir maintenant par quoi se distingue le rêve du symptôme, qui s’insinue à l’état de veille.

Puisque le rêve est maintenu loin de la réalité, il lui suffit d’être la réalisation de désir d’une pensée refoulée. Mais le symptôme, lui, mêlé à la vie, doit être autre chose : la réalisation de désirs de la pensée refoulante – c’est intéressant, cela ! – Un symptôme apparaît là où la pensée refoulée et la pensée refoulante peuvent coïncider dans une réalisation de désir.

En tant que châtiment, un symptôme par exemple, est la réalisation de désirs de l’idée refoulante, alors que l’autopunition constitue le substitut final de l’autosatisfaction, c’est-à-dire de la masturbation.

Ce sont des textes 19 février 1899, qui montrent que les problématiques vont ensemble. C’est la seule chose que je voulais dire finalement. C’est-à-dire qu’on ne comprend pas le rêve tout seul. On ne va pas faire de l’herméneutique sur un texte clos, inerte. Mais on va saisir les choses selon son rapport à ce qu’on appelle le symptôme, car cela se constitue ensemble. Et c’est la seule chose que je voulais dire.

Pour éclairer cette question de réalité, incluse dans l’idée freudienne de réalisation d’un vœu, pour lester le rêve qui se tiendrait loin de la réalité par son lien, par le refoulement, au symptôme qui est mêlé à la vie, et tout ce qui pose aussi la question de la conscience, même de la conscience aiguë des nuits illuminées par une veille de travail !

Que puis-je dire ensuite ? Freud parle de l’ingéniosité du rêve, et ce qui est intéressant, c’est ce qui va aboutir à un rêve où Freud rêve la mort de Fliess, c’est-à-dire qu’il y a le rêve du père mort et le rêve de la mort de Fliess, dans cette correspondance, cela fait le début et cela fait la fin ! Dans la lettre du 2 1septembr 1999, Freud écrit : J’en suis, cette fois, à la partie principale de l’interprétation : aux rêves absurdes ! Il est étonnant de voir avec quelle fréquence tu y apparais. Dans le rêve non vixit, je me réjouis de t’avoir survécu. N’est-il pas terrible de devoir avouer une chose semblable à une personne qui peut l’interpréter ?

Le rêve en question est déployé dans l’Interprétation des rêves p. 359 et sq. il joue sur la substitution de non vixit à non vivit et Freud va jusqu’à se dévoiler à lui-même comme un nouveau Brutus.

A cela il y a tout de même un temps intermédiaire que je vais vous lire pour vous faire rire, c’est la Lettre 130, 11 mars 1900, qui analyses quelques difficultés très justes, les patients comme bourreaux de l’analyste, il y a des pages comme cela.

Au moment où je croyais tenir la solution, elle m’échappe, et je me vois contraint de tout changer pour tout reconstruire. Ce qui fait s’évanouir les hypothèses envisagées jusqu’alors. Je n’ai pu supporter la dépression qui a suivi, et j’ai rapidement découvert qu’il me serait impossible de poursuivre un travail réellement difficile, dans un état de mauvaise humeur et au milieu des doutes qui m’assaillent. Lorsque je ne suis ni bien disposé, ni maître de moi, chacun de mes malades devient pour moi un esprit malfaisant. J’ai vraiment cru que j’allais devoir succomber, mais je me suis tiré d’affaires en renonçant à tout travail mental conscient, pour continuer seulement à tâtonner aveuglement au milieu des énigmes.

Depuis lors, je travaille peut-être avec plus d’habileté qu’auparavant, mais sans savoir très bien ce que je fais.

Tout cela, c’est aussi pour donner envie de lire ces textes fondateurs, qu’est-ce qu’il y a là dedans ?

Il y a sans doute le fait que nous continuons notre analyse avec nos patients « bourreaux » qui nous obligent à prendre à bras le corps cette question du refoulement avec le nôtre quand nous écoutons leurs rêves. Cette espèce de persécution d’esprit malfaisant, entre autres conflits et malentendus transférentiels et théoriques, va tourmenter la relation entre Freud et Fliess d’une difficulté de structure, et marquer les prodromes de la rupture.

Dans la Lettre 131 Du 23 mars 1900, Freud parle de quelque chose qui est très intéressant, qui fait partie de la persécution, pas forcément par les « patients-bourreaux », mais aussi par l’effet de la recherche théorique.

C’est-à-dire que tout d’un coup – c’est à examiner, tout ce que je vous dis ce sont des questions que je me pose – Freud parle d’un assèchement, d’un appauvrissement, dans ce qui était pourtant une production théorique florissante. Je me sens intérieurement très appauvri. J’ai été obligé de démolir tous mes châteaux en Espagne et c’est maintenant seulement que je récupère un peu de courage pour les reconstruire.

R. Chemama : Là, c’est quoi ?

Ch. Lacôte : C’est dans la Lettre 131, du 23 mars 1900.

Alors, qu’est ce que je voulais vous dire ? La correspondance se termine sur l’accusation de Fliess contre Freud, accusation qui se caractérise d’être globale, selon les termes de Freud dans la Lettre 146, puisque nous n’avons que les lettres écrites par Freud. C’est-à-dire que Fliess accuse Freud de ne faire que projeter sur l’autre ses propres pensées, et qu’il n’y aurait donc rien de réel dans ce qu’il dit sur le rêve. Le conflit latent est ouvert :le conscient, selon Fliess, est conçu simplement comme facteur dominant, et l’inconscient comme le facteur sexuel sous jacent, ce qui, selon les termes de Freud, est très simple et très grossier.

Alors, qu’est-ce que je voulais vous dire ce matin ? C’est que Freud inscrit le rêve dans une complexité dynamique qui comprend la théorisation du refoulement et lui-même dans son combat avec ce qui est refoulé et il ne s’agit pas seulement de lire le rêve et de décrire sans fin déplacements et condensations, mais de réinscrire la question de cette lecture dans la question du sujet de l’inconscient. Voilà, ce que je voulais vous dire aujourd’hui.

Discussion

Bernard VandermerschTu as un peu rendu compte du combat avec l’ange par la façon dont tu as procédé.

Christiane Lacôte-DestribatsC’est dans le texte de Freud, le combat avec l’ange.

Bernard VandermerschOui, et ce qui est intéressant, je crois que tu as bien rendu compte de ça, c’est que ce ne sont pas des affaires théoriques désincarnées, c’est terriblement sanglant cette affaire ! C’est le prix que Freud paye tout le temps : se sentir mal, et au moment où tout s’éclaire, le lendemain de constater que tout a f… le camp, qu’il n’y a plus rien qui tient. On a tous éprouvé cela… un petit peu… mutatis mutandis. En général nous n’avons pas élaboré la théorie depuis le départ jusque… (rires), mais c’est fantastique ! Jusqu’à quel point nous avons à en tenir compte, c’est un peu difficile. Je ne pense pas que nous ayons à tout reprendre…, Freud a déjà frayé un chemin quand même.

Christiane Lacôte-DestribatsJ’avais dans le souvenir aussi – mais tu vas continuer j’espère – les soupirs de Lacan ! Cela faisait sentir qu’il y avait un enjeu. Il pouvait rire, tout comme Freud. Mais ces soupirs, c’est quoi ? Pas seulement de l’impatience adressée à ses élèves, mais quelque chose comme le mime du poids de quelque chose, de ce qui leste la parole et c’est ce que je voudrais vous faire sentir.

Roland ChemamaÉcoute Christiane, c’est formidable ! Surtout quand tu prends les correspondances, parce que tu as une façon de donner envie spécialement de les lire, comme lieu d’élaboration. C’est important. D’abord ce point au fond, que l’on peut dire de la jouissance de l’analyste. Enfin moi c’est comme ça que je l’entends et en effet dans ce combat, dans ce qui est à la fois souffrance, mais aussi cette façon de surmonter cette souffrance et d’en faire quelque chose… Bien sûr que Lacan soupirait, mais une bonne partie de son enseignement apprend à l’analyste, à ses élèves, à ne pas trop s’oupirer disons.

Ch. L. – D. : Ils s