Séminaire d’été 2016 – Jeudi 25 août.

Marie-Christine Laznik, ETF, L6, 7 et 8.

Je voudrais vous dire quelque chose de ce qui a été mon embarras de cette nuit. Je m’étais dit que ce que je devais présenter, étant donné que ça tournait essentiellement autour du cas de Dick de Mélanie Klein et du schéma optique, je connaissais. C’était du connu. Et puis quand même, par esprit de sérieux, j’ai repris ligne par ligne le séminaire pour m’apercevoir que la lecture que nous avions dans le groupe, puisque malheureusement Bergès n’est plus là et Balbo n’est plus membre de l’A.L.I., depuis les Journées d’été de Turin dans les années 1990 ou 1991, la lecture que nous faisions du schéma optique, qui n’est sûrement pas fausse cliniquement, ça n’était pas celle que Lacan donnait là, à ce moment-là. En travaillant cette nuit, je me disputais avec Laznik et Lacan. C’est pour vous dire les affres qu’on a quand on reprend ligne à ligne un texte.

La première chose que je voudrais vous dire c’est comment se situent ces leçons dans ce séminaire. D’abord elles nous permettent de savoir ce qui a mené Lacan à travailler Les Écrits techniques [de Freud]. Il y a une petite phrase qui nous le dit. Il se bat à ce moment-là avec ce qu’on pourrait appeler les déviations de la psychanalyse de son époque. Elles sont de deux genres. L’une à laquelle il fait référence rapidement, mais à laquelle il consacrera tout le séminaire de l’année suivante, c’est l’ego psychology. Il y fait référence là en disant : qu’est-ce que c’est que cette histoire d’imaginer un Moi sur lequel on pourrait s’appuyer, qui serait le partenaire de l’analyste, quand on sait combien ce Moi est illusoire, combien c’est le lieu des passions, combien ça n’est absolument pas quelque chose sur lequel on peut compter. Alors il a une autre ennemie, qui lui coûtera très cher par la suite, historiquement, puisqu’elle se vengera en étant à la tête de ceux qui ont tenu à ce que la S.F.P. se débarrasse de Lacan pour re-rentrer à l’A.P.F.

Juste un petit mot de l’histoire de la psychanalyse pour les plus jeunes. Nous sommes dans l’année qui suit la séparation de la S.P.P. d’un certain nombre d’analystes dont le Président de l’Institut qu’était Lacan, Lagache, et pas des moindres. Ces grands présidents se séparant de l’Institut n’ont pas fait quelque chose de très bête qui était d’écrire la veille au soir une lettre à l’I.P.A. en disant : « nous nous relayons directement à l’I.P.A. en tant que didacticiens », et du coup, ils se sont retrouvés dans le vide. Vide dont les conséquences historiques ont duré dix ans, comme on le sait, jusqu’à ce qu’il a appelé « l’excommunication » dont Anna Freud était une des grandes actrices. La position de Lacan contre Anna Freud et pour Mélanie Klein est ancienne. Je relisais cette nuit ce que Phyllis Grosskurth qui est l’historien de Mélanie Klein raconte dans les pages consacrées aux relations de Mélanie Klein avec Lacan. Ça commence en 1948. Ils se rencontrent dans ce congrès où Lacan présente le stade du miroir, ils discutent beaucoup et elle est très impressionnée par les qualités de ce monsieur qui veut introduire la psychanalyse dans le monde de la psychiatrie. Il va y avoir un grand congrès de psychiatrie en 1950, elle connaît un certain nombre de psychiatres éminents en Angleterre et aux États-Unis et, par son intermède, il essaye d’obtenir qu’il y ait une place plus grande pour la psychanalyse en 1950 à Paris. On doit dire qu’il tenait beaucoup à ce que cette psychanalyse, pour ce qu’il en est du congrès de psychiatrie de l’enfant, soit représentée par elle et pas par Anna Freud. Or Anna Freud avait écrit un livre dont on parlait beaucoup dans le milieu des psychanalystes de l’époque, de ses collègues les plus éminents, y compris ceux qui avaient fait la scission avec lui [Lacan], c’était Le Moi et les mécanismes de défense. Or ce livre qui était considéré comme la référence de l’époque, c’est beaucoup contre lui qu’il va utiliser l’article de Mélanie Klein, c’est pour y répondre. Une des choses qui l’agace c’est que certains de ses collègues français disent : « Anna Freud, c’est le fil de plomb de la psychanalyse ». Alors il proteste en disant : « on ne construit pas un immeuble qu’avec des fils de plomb, il faut quand même des projets, il faut une structure, il faut une architecture ! » Donc voilà les deux ennemies qu’il a en tête, et comme je vous dis, la dame, ça lui coûtera cher.

Ce qui paraît pour lui évident c’est qu’on ne peut pas penser que tous les mécanismes de défense proviennent du Moi. Il y a sûrement des mécanismes de défense qui sont antérieurs au Moi. Il dit à la fin du dernier de ces trois chapitres, quelque chose qu’il va développer plus tard, c’est que le grand problème est que les gens confondent le Moi et le Je, le Moi et le Sujet. C’est le centre de son article suivant. Il veut trouver des mécanismes de défense plus archaïques parce que pour lui le Moi est une construction datée. Il la renvoie au stade du miroir, qu’il a donc déjà présenté. Il va demander à Madame Gélinier de présenter l’article de Mélanie Klein de 1930, « L’importance de la formation du symbole dans le développement du Moi », article dans lequel elle parle de Dick. Dick, c’est très important pour nous parce que selon tous les historiens de l’autisme, et même les cognitivistes et les neuro-scientifiques, c’est la première description d’un autiste. Nous sommes en 1930, le texte princeps de Kanner paraîtra douze ans après, le temps que ça se connaisse ça en prendra encore quinze. Donc quand Mélanie Klein parle de « schizophrénie de l’enfant » c’est normal, tout le monde parle comme ça à l’époque. Lacan n’utilise pas le terme « autisme » simplement parce qu’en 1953 il n’est pas encore arrivé en France. Ce n’est pas parce qu’il pense que ce n’est pas un autiste. Et je trouve que c’est très intéressant parce que souvent on me demande : « toi qui es lacanienne, que pensait Lacan de l’autisme ? » Avec le terme « autisme » on a peu de choses. Très tard dans son œuvre on a « ce sont des sujets verbeux », ça parce qu’il avait dû rencontrer des autistes « de haut niveau », comme on dit, qui effectivement sont comme ça. Mais la meilleure description qu’il fait de l’autisme, c’est celle de ce qu’il reprend dans Dick.

Je reprends quelques éléments de Dick puisque je viens de dire ce que Lacan reprend. Je vais garder ce que Lacan reprend parce que c’est en effet, il le dit… Tous les grands névrosés qu’elle [Mélanie Klein] avait vus, ça ne ressemblait absolument pas à ça. Elle parle de cet enfant qui quitte sa nurse « sans aucune émotion », qui n’a « aucun appel ». Il reviendra sur cette histoire d’appel longuement. Même son chien appelle, dit-il. En effet les autistes ont quelque chose qui ne les situe même pas au niveau des mammifères, il y a quelque chose comme ça qui s’opposerait même à l’ordre des mammifères. Et une autre phrase qu’il reprendra beaucoup c’est qu’il traite Mélanie Klein « comme si elle était un meuble ». Et ça, c’est vraiment une très belle description d’un autiste. Comme s’il avait été dans le vide. Il dira, lui, par ailleurs, puisqu’elle va au fond parler de comment, en travaillant le symbole – c’est comme ça que Mélanie Klein voit les choses théoriquement – elle va développer son Ego, et Lacan affirmera des choses assez radicales : il n’y a pas d’Ego. C’est très important au démarrage, on est en-deçà du stade du miroir et il n’y a pas d’inconscient. C’est quand même très radical ce qu’il peut dire d’un tout petit autiste, même s’il est dans le langage. Il n’est pas sans être dans le langage, il a quelques mots rudimentaires, et c’est quand elle met des mots pour nommer des choses qui sont innommées parce qu’il est dans un réel de pure réalité, il n’y a pas d’Autre pour ce petit garçon mais il n’y a pas de lui-même, si quand elle utilise le langage ça passe, c’est qu’il n’est pas sans avoir du langage. Elle a appris, ça surprend un peu Lacan, qu’il fait comme ça avec des petits trains, ceux qui ont vu des autistes savent très bien, la seule chose qui l’intéresse dans la vie c’est de faire comme ça avec ses petits trains. Elle a mis deux trains dans son bureau et elle nomme. Elle dit : « petit train-Dick » et « grand train-papa », ce sont les mots qu’elle dit. Et là-dessus, il dit « gare ». C’est un enfant non déficitaire. Il dit le mot « gare ». Et là elle dit : « Dick rentre dans la gare maman ». Elle ne dit pas… Lacan abuse quand il dit qu’il va « foutre maman », là il en rajoute vraiment. Et je me demande si ce n’est pas à cause du mot « génital » qu’elle avait utilisé. Elle dit qu’il avait « un développement très génital ». Mais quand on regarde mieux ce qu’elle y entend… Lacan dit c’est parce qu’il y a chez cet enfant « trop d’empathie ». Est-ce que vous avez vu le mot « empathie » ? Lors de mes précédentes lectures, je ne l’avais pas remarqué. Madame Gélinier dit « sympathie », et il reprend « empathie ». C’est Einfühlung. N’oublions pas que Lacan travaille souvent avec le texte en allemand. Le texte en 1930 est écrit en allemand. Il y a trop d’empathie, dit Lacan, et c’est pour ça que cet enfant a eu comme une perception, c’est moi qui rajoute le mot « perception »… Il y a eu trop d’empathie, trop de sympathie pour l’autre qui a fait que, ce que Mélanie Klein appelle « les attaques », normales, les attaques que le bébé projette, les mouvements sadiques d’attaque (sadique-oral, sadique-anal dans le langage kleinien) contre les objets, c’est devenu trop dangereux comme si, il avait trop tôt – c’est ça qu’elle appelle ce génital trop développé – une perception de ce que ça faisait à l’autre. Alors il y a quelque chose d’absolument contradictoire entre un enfant autiste et un excès d’empathie. Eh bien c’est où la recherche scientifique en est arrivée aujourd’hui. Et je n’avais jamais remarqué que Lacan le soulignait déjà. Et je crois qu’il y aurait un travail à faire avec notre groupe sur l’autisme parce qu’il utilise à plusieurs reprises ce concept d’empathie. Il faudra le retravailler.

Et puis il se réfugie immédiatement après son interprétation, rentre dans un coin noir, il y a l’histoire des entre-deux portes, il y a un trou noir derrière un fauteuil et là, elle parle de l’intérieur du corps de maman, et alors il dit « nurse » et elle est émerveillée parce que pour elle il y a un appel. Elle répond immédiatement, elle va revenir etc. Je vais aller assez vite parce que je voudrais vous dire ce qui, à mon avis, a pu marcher pour faire que cet enfant qui est déjà assez grand puisse sortir aussi rapidement… Le fait qu’il ait répondu, ça je pense que c’est plus fréquent. Mais le fait que ça n’a pas régressé, que ça ne s’est pas refermé est quelque chose de plus rare. Je vous passe le symbolisme de la dernière brutalité. C’est vrai que Lacan lit là un texte écrit, il n’y a pas un Melman qui a dit à Mélanie Klein : « il faut filmer toutes les séances », parce qu’on serait surpris si on voyait cette séance filmée. À mon avis, on entendrait de la lalangue et on entendrait de la pulsion invoquante. Donc Lacan nous dit : un Ego qui n’est pas formé. Là-dessus elle parle beaucoup de ce qui est pour elle le mécanisme normal des projections-réintrojections. Et ce qui permet les équations symboliques entre les objets c’est que ça peut fonctionner, là ça peut plus fonctionner. Parce que ces projections d’attaque, elles sont arrêtées par cette Einfühlung (empathie) où ce que subit l’autre, il en a ce qu’elle appelle cette génitalité trop précoce, il s’en aperçoit. C’est donc impossible et donc il recule. Là-dessus ce que Lacan va commencer à nous dire c’est que projeter-réintrojecter, ce sont des mécanismes qui construisent l’Imaginaire. Et là-dessus il dit : « à la séance prochaine je vais essayer de vous donner un modèle parce qu’il faut qu’on comprenne en termes d’Imaginaire, Réel et Symbolique ce qui se passe là ».

Et là, il va nous proposer le schéma optique, c’est un succédané de son stade du miroir, et il nous dit « c’est une Urbild du Moi ». On est donc dans quelque chose qui se passe avant le stade du miroir qui, je crois pour nous, et on le verra beaucoup l’année suivante, c’est la constitution du Moi en tant que forme aliénante. Il dit que le schéma de Bouasse c’était « du temps où la physique était amusante ». Il ajoute : « nous sommes au moment où c’est vraiment un moment de création de la psychanalyse, nous sommes proches de la psychanalyse, il faut qu’elle soit amusante, parce qu’après quand on s’ennuie, c’est fini. » Vous connaissez tous, mais je vais le rappeler parce qu’il y a peut-être des jeunes ou des gens qui ne sont pas nécessairement lacano-lacaniens. Il commence à raconter les caractéristiques du miroir concave qui a quelque chose d’extraordinaire parce que… Bien sûr il part de Freud, de ce schéma déjà optique d’une certaine façon qui apparaît dans la Traumdeutung.

Schéma du « Baquet », p. 144, ancienne édition A.L.I.

Il va nous présenter ce schéma. Il commence par nous parler des caractéristiques de ce miroir concave, il dit : à tout point où incidera la lumière ça reproduira un autre objet, une autre image qui est une image réelle. Cette image n’est pas l’objet lui-même, c’est une image réelle, un autre point qui apparaît de quelque chose qui n’est pas là, mais qui apparaît comme étant là.

Power Point : schéma de Bouasse, Fig 3, 4, 5.

Il donne comme métaphore le fait que, rappelez-vous, même quand on voit un arc-en-ciel ce qu’on voit n’est pas réellement là, c’est un fonctionnement de l’œil, néanmoins, si on met un appareil photo, il prend l’image de ce qu’est ce qu’on a vu avec l’œil. Il dit ça doit avoir quelque chose de très important en fait cette métaphore… Toute cette optique par rapport à comment le psychisme se construit. Pour pouvoir voir, pour que quelque chose puisse se projeter là où il n’est pas, il faut un certain nombre de caractéristiques. Il faudrait déjà que cet objet soit déjà à peu près au niveau du plan médian de ce miroir…. Il faudrait surtout que celui qui va le regarder se positionne d’une certaine façon. C’est imaginer que sur les deux points du miroir, il le dessine comme ça, il tire des droites, ça fait un cône. Il faudrait que cet œil de celui qui va observer soit dans le cône sinon ça n’ira pas. Il dit : ça, ce serait des caractéristiques symboliques parce qu’il est en train de monter un schéma pour nous montrer comment, à partir d’un objet réel – parce que ce vase il est bien là – on va avoir une image qu’il va appeler réelle puisque c’est comme ça que Bouasse l’appelait aussi et qui elle n’est pas là. C’est simplement un effet psychique de l’œil qui observe. Il dit : ça c’est des coordonnées symboliques. Là-dessus, comme depuis la fin des années 80, dans notre groupe de travail sur la psychanalyse d’enfants, [Gabriel] Balbo, [Jean] Bergès, Houchang [Guilyardi], on travaillait avec ce schéma pour comprendre comment se constituait l’appareil psychique du bébé. Tellement bien que l’on ne comprenait même pas pourquoi… Notre ami, qui avait écrit ce livre merveilleux sur la topologie, ne voyait là dedans que de l’intrapsychique parce que nous à l’époque, on a tout de suite vu l’œil de l’Autre, l’œil qui allait regarder cet objet, cette image réelle qui n’était pas là mais qui allait venir se marier, se conjoindre avec l’objet réel comme étant celui du parent, comme étant celui de l’Autre primordial. Pour nous cela ne faisait pas photo. C’est cette nuit que je me suis aperçue que pour Lacan il ne s’en rendait pas encore compte. Je crois que j’ai compris pourquoi il ne se rendait pas encore compte parce que je continue à penser que c’est nous qui avions raison. Comment on pourrait comprendre cet…il faut que l’œil soit correctement situé, il faudrait en effet…

Peinture de Fra Angelico : « l’Annonciation de Cortone »

Est-ce qu’on voit que la Vierge qui va être enceinte, puisque Gabriel va faire son boulot, est dans un cône de parole où Gabriel l’informe que le bébé qui va naître c’est la divinité. C’est l’Idéal. Et je trouvais que c’est comme si Fra Angelico en savait quelque chose.de cette affaire, à quelle place il fallait situer une femme pour qu’ensuite elle puisse, après avoir été située dans ce discours de l’Autre, voir les petites fleurs là où il n’y en a pas. C’est une image réelle. Ce qu’il y a c’est le vase… Au congrès de Turin, on présentait ça, et Gabriel Balbo avait abusé parce qu’il s’agissait de parler de His Majesty the baby, il avait dit « ça fait pas photo », mais moi j’étais assez d’accord. Je vous dirai après en quoi Bergès n’était pas d’accord mais il était d’accord avec ça. Il n’était pas d’accord avec un autre point, c’est qu’il avait dessiné un pot de chambre – après tout, un vase ou un pot de chambre ! – il disait un bébé au fond s’il n’y a rien de ces coordonnées symboliques du langage, c’est un truc qui se remplit et qui se vide. Et les petites fleurs, vous savez que Lacan va reprendre et reprendre ce schéma plus tard, ces fleurs deviendront l’objet a, le moins ϕ d’ailleurs le moins ϕ ça sera dans le miroir et ça deviendra l’investissement libidinal du parent sur le bébé, ça deviendra le petit a. Et là il avait mis la couronne de His Majesty the baby, donc on avait un pot et, sur le pot, on avait le bébé His Majesty the baby. C’était complètement réifié je dirais.

Juste des petites remarques pour montrer que tout ça c’est un travail… Je crois qu’il y a quelque chose sur lequel j’aimerais bien que l’on soit clair dans ce séminaire. Ce qui n’est pas clair, c’est la lecture que Lacan fait, lui, de ce schéma pour expliquer ce qui s’est passé dans la séance avec le petit Dick. Angst c’est pas anxiété, anxiety c’est angoisse en allemand.

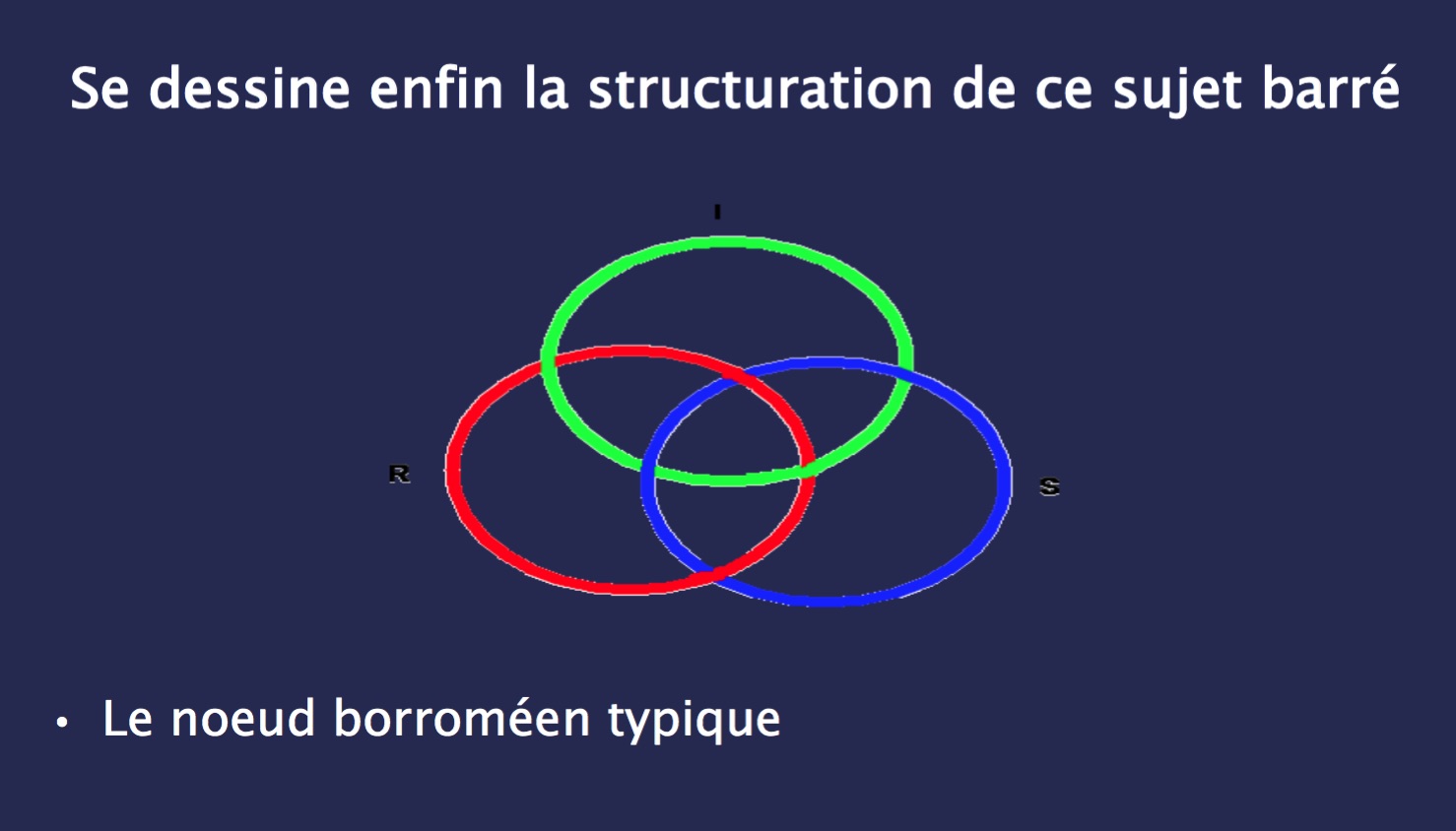

C’est très intéressant pour ce qui nous viendra plus tard et pour notre noeud borroméen, Lacan dit clairement page 162 : « L’enfant a un rapport trop réel à la réalité » parce que l’imaginaire ne peut pas s’introduire donc on a là, pas un défaut du symbolique pour l’enfant, mais un défaut de l’imaginaire. Il est en chemin : les histoires de différence entre Triebe et Instinct seront très claires chez Lacan au séminaire XI, on est au séminaire I. C’est là où il dira que pulsion et instinct ça n’est pas la même chose. Il fera un dualisme en même temps les instincts de conservation de vie d’un côté et toutes les pulsions sexuelles de l’autre. Là pour l’instant il utilise « instinct » et « instinctuel » quand Mélanie Klein a utilisé Triebe donc juste pour vous dire que c’est très important je crois qu’on puisse penser que la pensée de Lacan est une pensée en construction. Pour moi, la façon dont, dans les nativités, les peintres avaient déjà très bien compris le schéma optique, on a d’un côté le réel de l’organisme et de l’autre cet aura. L’aura c’est ce qui pour moi est la même chose que l’objet petit a, le ϕ, l’objet de l’investissement phallique c’est ce qui est autour. Ce regard fervent qu’on a vu avant, la Vierge était tout à fait repérée, fait qu’elle voit l’aura qui fait de son bébé une divinité et pas une pauvre petite chose, un pauvre petit machin. Dès cette époque, [Jean] Bergès n’était pas du tout d’accord avec [Gabriel] Balbo et [Marie-Christine] Laznik parce que l’investissement libidinal n’était pas donné à une image figée, c’est-à-dire que Lacan vient quand même de la Gestalt d’où His Majesty the baby et ce qui était très important pour [Jean] Bergès, l’investissement se faisait déjà sur le fonctionnement de la fonction sur quelque chose que le bébé avait joué comme parti.

Le mouvement du bébé s’adresse à son semblable

En tout cas juste rappeler qu’on pourrait situer l’accident qui a eu lieu parce que, ce qui est sûr c’est que pour Dick nous n’avons pas ça, quelle que soit la lecture qu’on en fasse on n’a pas ça pour Dick. Je dirais que si on historise… Mélanie Klein n’historise pas, tout pour elle se passe dans l’intrapsychique, c’est pas parce qu’elle… Même si il y a une mère froide – je ne sais pas si elle était froide ou si elle est devenue froide, mais en tout cas c’était une mère froide – c’est la nounou qui était venue et qui était beaucoup plus chaleureuse, et la grand-mère, et ça n’empêche que le gosse était quand même devenu autiste donc les choses sont devenues quand même plus compliquées…

On avait montré l’année dernière, on a essayé de montrer qu’on peut penser le psychisme du bébé sur la tresse. Si tout se passe bien on a une première mise de mains où la détresse de l’organisme du bébé, dans le sens de L’Esquisse,, le Nebenmensch fait son boulot, le premier temps de la tresse se passe bien et … le deuxième temps de la tresse c’est ce qu’on voit là une première fois et qui, dans l’Urbild de l’image du Moi de l’Urbild de l‘Ego, dans ce premier temps déjà, la façon dont la mère imaginarise son bébé, elle est beaucoup plus importante que le réel de l’organisme du bébé qui pourrait être métaphorisé par un quelque chose qui se vide et se remplit. Là on voit R c’est le Réel du bébé, et l’imaginarisation qui en est possible, tout cet aura c’est le vert. Je vous passe le deuxième parce que ce n’est pas ce qui nous intéresse, ce qui m’intéresse ce n’est pas le quatrième tressage, c’est que ce cinquième pour moi c’est clairement le moment, c’est ce deuxième temps qui est le plus important ce qui doit primer c’est l’Imaginaire, l’image sur l’imaginaire sur ce qui est le Réel de l’organisme du bébé. Lacan ça se passe bien vous avez de nouveau le vert sur le rouge. Alors ce que je voudrais vous dire pour me justifier, je fais un saut historique, c’est que dans le séminaire du Transfert, Lacan reprend ce schéma optique et il le reprend en appelant le miroir plan grand Autre. Le premier moment du stade du miroir, puisque là vous voyez c’est comment le bébé peut se voir, parce que dans le système d’avant le sujet ne peut pas se voir lui même, là on met un deuxième miroir mais pour ceux qui ne sont pas très habitués à cette gymnastique ils vont me dire « tout à l’heure c’était les fleurs, maintenant c’est le vase ». Ça n’a aucune importance que ça soit le vase ou les fleurs, ça il le dit déjà dans le séminaire I, on peut cacher le vase qui apparaît, il l’utilise d’ailleurs pour le petit Dick parce qu’il dit : au fond il aurait besoin de construire une première représentation de son corps qui ne s’est pas bien construite. On aurait bien pu cacher les fleurs et mettre le vase si on voulait parler de l’investissement libidinal. Donc quand on veut métaphoriser la question de l’investissement libidinal, on a intérêt à cacher les fleurs. Cela devient du petit a qui se met sur le vase si on veut parler de la construction du corps en tant qu’une unité contre le morcellement qui est un truc très intéressant parce que déjà Lacan avait été dire à Mélanie Klein en 1948 que ces objets partiels ça renvoyait à son corps morcelé, c’était la même chose. Ce qui est très important c’est quelque chose que Winnicott avait fait comme critique majeure à Lacan, à l’époque oui il avait lu « le stade du miroir » – parce que « le stade du miroir » les Anglais le lisaient – c’est que c’était trop gestaltiste. En fait, le miroir c’était le regard de la mère, ce n’était pas l’expérience juste du miroir qui donnait à l’enfant cette préséance de ce qui allait se passer

Comment Mélanie Klein a-t-elle procédé, parce qu’en fait, ce petit Dick, quand elle le reçoit, c’est comme ça sûrement, si on devait construire son nœud, l’Imaginaire qui est en vert n’est pas noué au deux autres.

Alors qu’est-ce que Lacan pense qui l’a soigné ? Il pense que ce sont les nominations, le fait qu’elle lui donne le mythe d’Œdipe d’emblée. Moi, je ne crois pas, mais nous n’avons pas la séance enregistrée. Je crois qu’en effet elle a dit ce qu’elle a dit et c’est ça. Elle l’a dit en y croyant, c’est-à-dire qu’elle était émerveillée au moment où il dit « gare ». Déjà, elle trouve cela génial et puisqu’il dit « gare » ça doit être parce qu’il s’est mis lui dans le grand contenant maternel. Pour elle ce gosse fait un truc génial, ça colle avec sa théorie, elle est émerveillée et elle a une prosodie spéciale de la lalangue qui produit de la pulsion invoquante et ensuite il dit « nurse » alors là, elle fond. Et c’est la façon dont, dans sa voix, l’émerveillement passe, dont Lacan ne nous parlera que dans le séminaire V, pour monter le graphe du désir, il nous parlera du « mot d’esprit dans ses rapports avec l’inconscient », cette tierce personne qui est le poète Heine qui s’émerveille devant « famillionnaire ». Quand Heine dit « il est génial ce juif pauvre, parce que Rothschild n’aurait pu dire que famillionnaire », sidération et lumière ça s’entend dans la voix. Je le sais parce que Alain-Didier Weill et moi en avons discuté souvent parce que Lacan souvent faisait ça avec nous en séance. Et quand il faisait Oh ! On aurait fait n’importe quoi pour faire des progrès, pour qu’il le refasse, et je suis, je crois, dans les temps.

Transcription : Érika Croisé Uhl, Marie Plagès, Dominique Foisnet Latour.

Relecture : Érika Croisé Uhl, Louis Bouvet, Dominique Foisnet Latour.