Lucia Joyce ou du prolongement du symptôme

De nombreuses informations sur la vie de Lucia ont été perdues. Il y a une destruction. De sa parole, de ses lettres : lettres qui lui ont été envoyées, lettres écrites par elle à d’autres personnes, lettres écrites par d’autres qui la concernaient. Lettres qui ont été brulées par la mère, par le frère, et par le fils de ce dernier. Les vignettes cliniques ont été détruites, de la même manière qu’ont été perdues les notes prises au cours de la thérapie avec Jung qui dura quatre mois et un journal que Jung lui demanda d’écrire. Nous ne pouvons avoir qu’une connaissance fragmentaire des faits, observés surtout au travers du regard d’autres personnes. Il y a de ce fait un vide qui interroge. Lucia, lumière et ombre de Joyce, suscite, elle aussi, une mise au travail de la part de chercheurs, d’artistes, de psychanalystes. Comment interroger Lucia sas tomber dans la chronique biographique – comme le répétait Lacan ? Peut-être la biographie de Carol Loeb Shloss To dance in the wake, permet-elle en regard de la puissante biographie consacrée par Richard Ellman au père et de laquelle j’ai néanmoins tiré de nombreuses informations, de mieux mettre en évidence la position de Lucia dans l’œuvre du père et son parcours artistique de danseuse mais pas uniquement.

A Austin au Texas, au centre de recherches universitaires Harry Ransom se trouve en outre conservée une documentation très intéressante, au-delà d’une correspondance reçue et envoyée par Lucia (lettres à sa cousine, à sa tante, à Son oncle Stanislaus, à son frère Giorgio entre 1935 et 1976) et de la correspondance de James Joyce avec Marie Jolas et Harriet Weaver[1]. Certains écrits de Lucia Joyce, en effet, se révèlent d’un immense intérêt : ce sont ceux qui tiennent en deux petits cahiers manuscrits intitulés respectivement My Dreams (1960) et Autobiography/My Life (1961). Ce dernier contient une transcription du manuscrit d Lucia Joyce de 1958-59 The Real Life of James Joyce told by Lucia Joyce, traduit de l’italien et dactylographié par Mme. Weaver. Lucia parlait toujours avec son père en italien, la langue de sa naissance, indépendamment du pays dans lequel ils vivaient. A l’époque de l’écriture de la biographie du père, internée dans un hôpital psychiatrique anglais (le père était mort en 1941), elle continuait à écrire en italien. Ce fut Mme. Weaver qui l’encouragea à entreprendre cette biographie. Il s’agit de trois fragments qui se concluent par le mot END. Le fragment final est suivi d’une note pétulante à l’attention de Mme. Weaver : « Voici un petit extrait de l’essai pour toi. Je ne pense pas l’allonger parce qu’il deviendrait ennuyeux. Si tu ne peux pas le lire, en Français dans le texte, TANT PIS ! Je suis désolée de l’avoir écrit au crayon mais mon stylo ne marchait pas. ». En réalité, le manuscrit de Lucia commençait comme une biographie et se transformait en autobiographie.

Lucia fut en outre la mascotte, le symbole dans l’Irlande des années 90 de la campagne contre la stigmatisation des maladies mentales. La Lucia’s week fut de fait lancée à cette époque pour qu’on prenne conscience de la schizophrénie.

Lucia Joyce naquît à Trieste le 26 juillet 1907 au sein du service consacré aux pauvres de l’Hôpital Civil alors que son père était hospitalisé pour une fièvre rhumatismale. Quand Nora quitta l’hôpital après l’accouchement, elle reçut en aumône 20 couronnes. Lucia naquît pour ainsi dire dans la rue, comme le déclara plus tard, le jour de la Sainte-Anne, Anna étant le nom de la mère de Nora. A ce nom fut ajouté celui de Lucia que Joyce avait décidé de lui faire porter. La petite influença la vie de son père bien plus qu’il ne s’y était attendu. Mais pour l’heure, la situation était dramatique. La maison était en ruine, Joyce était malade, le frère, Stanislaus, qui pourvoyait aux besoins de la famille, était en froid et Nora affaiblie par l’accouchement devait allaiter Lucia tandis que Giorgio faisait des caprices.

A la naissance de Lucia, Joyce réécrivit Stephen Hero, en le transformant en Portrait of the Artist as a Young Man qui est en réalité la gestation d’une âme (che è in realtà la gestazione di un’anima). Dans cette métaphore, Joyce trouva le principe au fondement d’un nouvel ordre : la gestation d’une âme est semblable à celle d’un embryon. L’artiste doit se développer à partir de l’homme. Pour Joyce, la naissance de Lucia s’apparentait à la renaissance de sa créativité. L’art de son père encadrera et fera de sa naissance un fantasme (circonderà e fantasmatizzerà la sua nascita). C’était une berceuse plus affectueuse qu’artistique que chantait Joyce quand il tenait Lucia dans ses bras :

Une tendresse bouleversante entoure Lucia quand elle est enfant. Aussi bien le père de James Joyce, John Joyce, fondait en larmes à chaque fois qu’il la regardait. Et voici annoncées les trois générations pour obtenir une psychose. John a provoqué ce désastre que James a transmis à Lucia. L’enveloppement de La petite Lucia dans le beau se poursuit avec la poésie Une fleur offerte à ma fille[2] (Trieste, 1913).

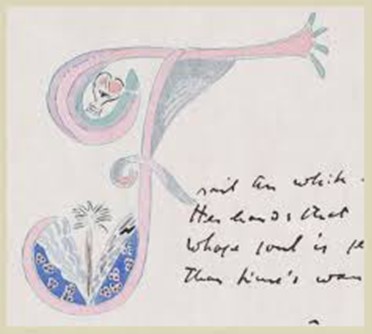

Dans la poésie, Joyce établit un lien entre la rose blanche et la petite Lucia (qui à l’époque de la rédaction de cette composition avait 5 ans), lien en particulier entre la fragilité de l’une et la nature délicate et sans défenses de l’autre, qui pourtant voile dans ses yeux une « sauvage merveille » : entre la « frêle rose blanche » et son « enfant aux veines bleues ». L’offrande d’une fleur immaculée s’inscrit à la conjonction de mouvements opposés, à partir du moment où la fleur est donnée à Lucia par Mme Popper avec laquelle Joyce semblait entretenir une relation. Ce fut bien elle qui lui donna la fleur. Don fragile, donatrice fragile, fragile enfant aux veines bleues. Sans doute est-ce une lettrine[3] dessinée par la suite par Lucia da Lucia qui ornait cette œuvre, la lettre F, avec des doigts bleus qui s’allongent.

Autre poésie dédiée à Lucia qui à l’époque a sept ans : il s’agit de Simples. Par simple, il faut entendre la plante.

Simples[4]

Trieste, 1915

O belle blonde, Tu es comme l’onde !

La cire dans les oreilles que réclame Joyce nous évoque Ulysse[5] et assimile la petite Lucia à une sirène[6]. Qu’on me donne de grâce une oreille de cire Afin de me garder de cet air enfantin, Ah, qu’on me donne un coeur défendu contre celle … Joyce est fasciné par l’enfant et voudrait s’en défendre.

De nombreux commentateurs insistent sur la place occupée par la naissance de Lucia dans la vie de Joyce. Sa naissance intervint pour Joyce comme une épiphanie lui permettant déployer une nouvelle écriture. Cette naissance tenait-elle lieu de ce fait de coupure et d’acte pour l’écrivain irlandais ? Peut-on parler d’équivalence entre un enfant et une forme d’écriture ? Et le fait que Lucia soit la « dépositaire prédestinée de la vérité, comme le soutient Jacques Aubert, a-t-il un rapport avec la forme télépathique de sa psychose, avec la psychose elle-même ? Pour ce qui est de la transmission entre James et Lucia, Lacan dit que le symptôme de la fille se situe dans le prolongement de celui du père. Le symptôme du père, ce sont les paroles imposées. James démontre à son tour la carence paternelle avec la croyance dans la télépathie de sa fille. Plus exactement, plus Lucia délirait, plus il la croyait douée de seconde vue ; attribuait la plus grande importance à ses intuitions qu’il trouvait stupéfiantes. Mais, à la différence de son père, Lucia apportait des signifiants nouveaux mais sans les utiliser pour ses propres constructions. Elle souffre des paroles imposées mais ne peux les incarner dans l’écriture.

D’autre part, la croyance inconditionnelle de Joyce dans les dons de télépathie de sa fille et dans ses affirmations fantaisistes, fera la preuve que cette télépathie se situe dans le prolongement de son propre symptôme de paroles imposées ; Joyce croît en son propre symptôme et de ce fait croît en ces paroles. « Les gens – écrit-il à Mme. Weaver – parlent de mon influence sur ma fille. Mais pourquoi ne parlent-ils pas de son influence à elle sur moi ». Il défendait par conséquent Lucia contre les médecins. Il croyait, comme le rapporte son biographe Richard Ellmann que « lorsqu’il serait sorti de la longue nuit de Finnegans Wake, son work in progress, sa fille sortirait des ténèbres ». Comme si sa fille avait un rapport étroit avec son sinthome dans la mesure où cette œuvre ultime, Finnegans Wake, l’incarne au mieux.

C’est l’équivalence sous-jacente entre Lucia et l’épiphanie vraie qui ferait penser à une carence paternelle. Une carence du côté du faire trop, comme le père de Schreber, mais dans un tout autre sens. Le père de Schreber éduquait trop son fils et sur tous les plans, en particulier sur le plan du corps, et il incarnait la loi, engendrant la paranoïa. Joyce fait de sa fille l’incarnation de la vérité, liée au Beau, d’où l’identification de Lucia à la lumière qui est précisément la caractéristique de l’épiphanie et du sujet supposé savoir. Carol Shloss, sa propre biographe, avance qu’à sa naissance, Joyce avait vu en elle cette qualité qui l’avait associée à la Beatrice de Dante[7]. Peut-être est-ce l’explication de son choix de la langue italienne dans son rapport à Lucia ?

Joyce était profondément lié à Lucia (en plus de Nora et de Giorgio) qu’il tendait à gâter. Nora au contraire l’élevait avec sévérité. Nora était impatiente avec Lucia. Parmi les premiers souvenirs de Lucia, on trouve celui où elle fut moquée pour avoir cassé une poupée. Nora n’hésitait pas à infliger des corrections à Lucia et Giorgio si nécessaire. Joyce se souvenant des blessures infligées par le père Daly au Clongowes, ne les punissaient jamais et disait : « les enfants doivent être éduqués avec l’amour, pas avec les punitions. » L’écrivain irlandais était proche de l’esprit psychanalytique moderne à de nombreux égards, mais ne voulait en aucun. Cas admettre un quelconque intérêt pour la psychanalyse. Il se délectait à prendre en notes les rêves de Nora. Il rapporte un rêve de Nora qui préfigure sa future gloire littéraire : rêve d’une représentation théâtrale au cours de laquelle Shakespeare est présent en costume élisabéthain, aux côtés de deux esprits. Dans le rêve, Nora a peur que Lucia puisse être effrayée. Joyce commente ainsi le rêve : « La peur pour Lucia (elle-même en petit), c’est la peur que les honneurs futurs ou le développement futur de mon esprit ou de mon art ou leurs extravagantes excursions dans des territoires interdits puissent être préjudiciables à la tranquillité de sa vie. Joyce a à voir avec un réel de femme (sait ce que c’est qu’un réel de femme : ha a che fare). D’un côté Nora, l’épouse, la femme inculte et profondément sensuelle (le réel sexuel) et de l’autre Lucia avec le réel de la douleur de la schizophrénie. Femmes qui échappent au symbolique et sont dans un au-delà, ex-sistent hors du symbolique.

Joyce avait sa propre théorie sr le genre féminin teintée de la théorie de Weininger, l’auteur de Sexe et caractère. Mettre les livres sens dessus dessous sur les étagères de la bibliothèque – disait-il – c’était une caractéristique féminine ; quand il trouvait l’un de ses livres, disposé de telle façon, il demandait à Nora et Lucia qui, de l’une ou de l’autre, était responsable et souriait, triomphant, si l’une d’elles confessait. C’est ainsi qu’il maintenait ensemble dans un même genre Nora et Lucia.

Les déménagements à Trieste, Zürich, Trieste et puis Paris (1920) ne constituèrent pas une expérience facile pour ses enfants. La continuité s’incarnait dans la présence des géniteurs et dans l’habitude de parler italien qu’ils conservèrent à Paris. A treize ans, Lucia avait un léger strabisme qui la tourmentait, elle avait beaucoup souffert des déménagements continuels de la famille, mais son comportement ne présentait pas de signes d’étrangeté. Aussi bien Lucia que Giorgio subissaient fortement l’influence de leur père, mais ils ne le craignaient pas. Pour moquer sa tendance à utiliser des exclamations bienveillantes, Lucia l’appelait : “L’Esclamadore”. Aussi bien elle que Giorgio, surnommaient Pound Monsieur Sterling. Lucia souffrira de l’humus artistique de Paris. Elle restera frappée par Charlie Chaplin. Elle était allée à la première du Kid avec son père en 1921. Tantôt elle l’imitait, s’habillant avec des pantalons larges (soustraits aux placards de son père) et équipée d’une canne. Elle écrivit en 1924 un petit article Charlie et le Kid, Charlie and the Kid, qui fut publié par une revue belge, Le Disque Vert[8], avec un avant-propos de Valéry Larbaud à qui Lucia avait offert un portrait de Chaplin qu’elle avait réalisé. Dans cet écrit, il est intéressant de relever qu’elle s’imagine assise devant une photographie de Chaplin par lequel elle se sent regardée et elle s’efforce de lui exprimer toute son admiration pour le don immense qu’il fait de son comique. Elle décrit dans son essai la carrière du Kid : au départ, selon ses dires, il n’était rien d’autre qu’une figurine puis s’était animé et s’était transformé en marionnette avant de devenir un clown ; et enfin dans son apothéose il était devenu un grand enfant. Elle décrit une série de transformations : poupée, marionnette, clown, homme. Quand il n’était qu’une marionnette, il n’était que mouvement. Sous le regard de la caméra, il était devenu un homme qui laissait s’exprimer son comique. Il est tout à fait singulier que pour elle le mouvement ait eu besoin d’une machine, et dans le cas du Kid d’une caméra et dans son propre cas à elle l’on se demande quelle fut sa machine.

Joyce était un père qui rarement donnait des ordres ou interdisait à ses enfants quoi que ce fut, et il croyait ainsi les laisser libres. Mais au moyen de délicates demandes, de soupirs, de suggestions, il les contraignait à s’occuper de ses affaires à lui. Giorgio qui avait appris le chant, avait une belle voix de basse, mais il s’était soustrait à cette activité particulièrement après sa rencontre avec la femme qui deviendrait son épouse. Lucia, très attachée à son frère, se sentit alors en danger, et commença à manifester les étrangetés de comportement qui plus tard se transformèrent en quelque chose de plus grave. Elle développa une grande conscience de sa propre apparence qu’elle considérait comme gâchée par son strabisme et une petite cicatrice au menton. Joyce minimisait ces défauts et s’opposait à une quelconque intervention correctrice : « il y en a qui la trouvent séduisante » – disait-il. Mais Lucia continuait d’insister et l’intervention fut réalisée sans succès. Il était impossible de savoir, bien que Joyce s’en inquiète, jusqu’à quel point le désordre mental croissant de Lucia était dû à l’étrange vie nomade que le père leur avait fait mener. Elle avait étudié pendant deux ans à l’école élémentaire de Trieste, puis elle avait déménagé à Zürich et avait perdu une année pour étudier l’allemand. Au bout de quatre années et demie, elle était retournée à Trieste en 1919, douze ans et avait fréquenté pendant une année une école évangélique. A Paris, en 1920, elle avait dû apprendre une langue nouvelle, cette fois dans une école privée qu’elle fréquenta pour six mois avant d’entrer pour une année au Lycée. A Zürich et à Trieste, elle avait étudié le piano pendant trois ans et puis à Salzburg, elle avait pris des leçons de chant. A Paris, elle avait en outre pris des leçons de dessin. Mais son intérêt principal dans la capitale française, fut la danse ; avec une implication comparable à celle de son père, elle avait étudié six heures par jour de 1926 à 1929, en suivant dans une succession rapide des cours d’une durée variable de trois mois à un an.

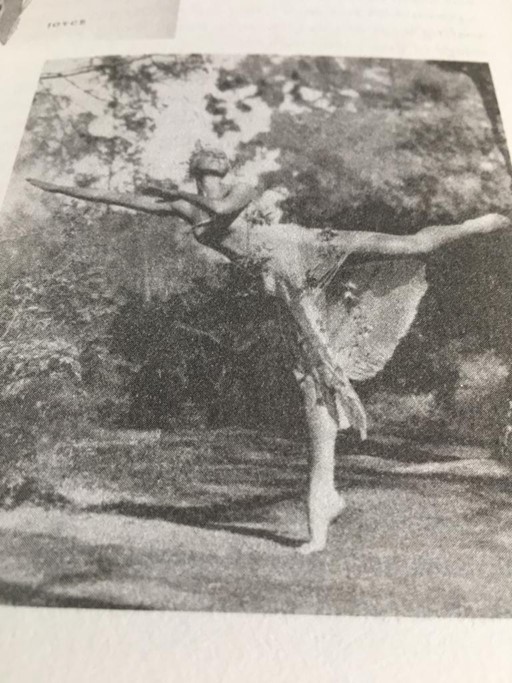

Raymond Duncan, frère d’Isadora, fut son premier maître de danse. C’était un professeur étrange. Il prônait un retour au classicisme grec (il était habillé d’une tunique et portait des sandales, voulant restaurer le style de vie classique). Il enseignait à ses étudiants comment se vêtir et se mouvoir les figures peintes sur les vases grecs. Son mouvement systémique, avec le contre-balancement des formes et des tensions à l’intérieur du corps du danseur, était exténuant, ressemblant davantage à de la gymnastique qu’à de la danse expressive. Au cours du spectacle, le danseur tendant à se mouvoir de profil afin d’accentuer la ressemblance entre la silhouette et la figure aplatie du corps peint sur un vase. Il y eut une adhésion de Lucia à ce mouvement. Elle s’imaginait en termes de tensions et de décontractions. Elle ressentait les inquiétudes en opposition, muscle par muscle, une maîtrise enivrante, elle connaissait la paix dans son travail en faisant avec la gravité et non contre elle. Tomber, rebondir, se soulever, se suspendre. Pour tomber et récupérer, pour connaître l’expérience de la mise à terre de soi-même et puis se connecter avec le cercle de la limite de l’extase. Danse à travers le tout, – écrit Joyce à Mme Weaver, à propos de la nouvelle passion de sa fille. Elle resta avec Duncan plusieurs années. Photo du Livre de Carol Loeb Schloss.

Vêtue simplement d’une culotte et d’une canotière, se tenant de profil, bras pliés à angle droit, l’un par-dessus la tête, l’autre vers le bas et parallèle au dos. Elle se tient sur un pied et l’autre jambe est repliée à l’arrière. Elle est au milieu d’une transformation. En lieu et place d’une adolescente mécontente, on voit une jeune femme avec une expression intense qui extirpe de son propre corps les formes similaires à celles que l’on trouve peintes sur les vases grecs. Il semblait qu’à l’époque, 1921-1922, un monde s’était ouvert à elle. Elle n’était pas une teenager fâchée. Elle cherchait un mode de vie immergé dans le monde de la danse. Elle dessinait ses propres costumes. Créait des costumes qui imitaient un gramophone ambulant et animait l’inanimé, comme l’observe sa biographe. Subtilité et barbarie s’exprimaient en en même temps dans sa danse. Elle était habile de ses mains pour faire du crochet et broder. Elle patinait et faisait de la barque.

Son deuxième professeur fut Margaret Morris, élève anglaise de Duncan, qui la dirigea vers la danse moderne. A partir de 1925, elle suivit ses cours. Carol Loeb Schloss pense que Margaret Morris joua un rôle de mère de substitution à Nora avec qui Lucia avait un rapport complexe. A partir de 1926, elle commença à paraître en public dans des soirées de danse en compagnie d’autres artistes, aussi bien à Paris, que sur la Côte d’Azur. Elle eut l’occasion de participer à la lecture-événement du chorégraphe de ballet suédois Jean Börlin au Théâtre des Champs Élysées et de faire une apparition dans le film de Jean Renoir, La Petite marchande d’allumettes (1928). Comme dans le cas de Zelda Come Fitzgerald, qui était venue tard à la danse classique, Lucia connut un revirement passant de la danse moderne à la danse classique et se contraignant à la discipline d’une ancienne « étoile des ballets russes, Lioubov Egorova. Elle anima ensuite un groupe de danse fondé par Loïs Hutton et Hélène Vanel, qui fut baptisé « les Six de Rythme et Couleur ». Sa dernière prestation se tint le 28 mai 1929, dans une compétition internationale de danse au Bel Buller. Elle fut en finale contre trois parisiennes, une Norvégienne et une Grecque. C’était une compétition en deux manches. Dans la première, chacune devait interpréter la marche militaire de Schubert à sa manière.

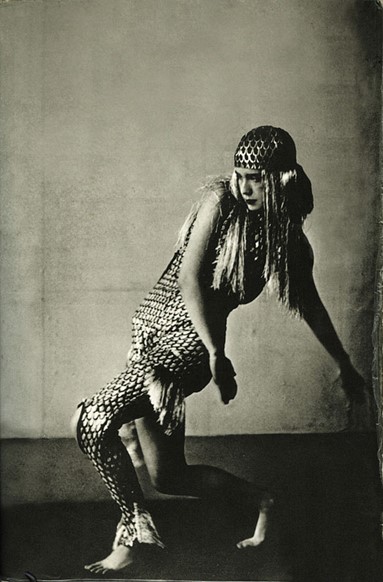

La séquence suivante consistait en une improvisation développée par chacune en secret. Lucia s’attira les grâces du public quand elle apparut dans un costume argenté scintillant à la forme de poisson qu’elle avait elle-même dessiné.

Elle donnait à voir toute la grâce de son corps. Sur la tête, elle portait une coiffe ronde avec des bandes dorées qui pendaient. Mais l’ingéniosité du costume tenait aux leggings, aux fuseaux parce que seulement une jambe en était pourvue laissant l’autre libre d’apparaître et de disparaître. Au contraire des sirènes qui ont leurs jambes enfermées dans une queue de poisson, elle les laissait libres. Elle était de ce fait une sorte de sirène à deux queues. On sait que la fascination pour la sirène naît de la nostalgie pour cette queue unique. Dansant sur la musique d’un compositeur anglais, Lucia apparut comme une magnifique créature représentant le désir et l’impossibilité de le soutenir. L’auditoire était pris de délire, on jouait du Beethoven pour calmer les nerfs des spectateurs. Quand fut proclamée la candidate victorieuse, l’une des filles françaises, de nombreux spectateurs se mirent à crier : « Nous réclamons l’Irlandaise. Un peu de justice, Messieurs », pour le plus grand plaisir de son père. Étrange contexte que celui de ce bal comme dans Le Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras.

Mais arrivée à ce point, Lucia changea soudainement d’idée : « Je ne danse plus » – déclara-t-elle. Elle se convînt de n’avoir pas les aptitudes physiques pour être danseuse et, avec l’accord de son père à l’automne, elle abandonna cette carrière après « un mois entier de pleurs ».

Dans Finnegans Wake, Joyce métaphorise les larmes et la tristesse de sa fille au moment de son refus de poursuivre la carrière de danseuse au travers du syntagme Nuvolucia in her lightdress. Nuvoluccia est le diminutif affectif italien pour petit nuage (piccola nuvola= nuvoletta) qui en en assonance avec le nom Lucia.

Les positions que prenait Lucia en dansant ont une importance particulière. Danse que nous pourrions définir comme moi idéal, comme un moi de bande-dessinée (per io un io fumetto). Deux images sont encore là pour en témoigner.

Dans la première, la position est celle de la silhouette. Se tenir de profil, les bras tordus à angle droit, parallèles au dos, avec un vêtement de guerrière (schéma du vase grec, de la silhouette).

Dans la seconde position est exaltée la diagonale. Restée célèbre au travers de l’image où elle est vêtue en sirène. Le mouvement diagonal de son corps dans la danse évoque l’axe a-a’, axe I dans le schéma L, qui relie de sujet S à A. Pourquoi Lucia s’éloigne-t-elle alors de sa vocation de danseuse ? La réponse est-elle à trouver sur le versant de l’imaginaire, comme si elle ne réussissait pas à construire une image de soi ? Lucia fit-elle long feu dans cet art parce qu’elle ne parvenait pas à bien se maintenir sur l’axe a’-a, axe narcissique ? Nous savons cependant comment Lacan rappelle combien cette solution est précaire dans D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose.

« Se passer du père à condition de s’en servir ». C’est ce que fait Joyce en mettant le sinthome à la place de son propre père. Lucia ne le fait pas mais se positionne dans le prolongement du symptôme de son père à elle. Son corps s’arrête à un certain moment de danser. Comme l’observe Lacan dans Le Sinthome, le corps est ce qu’on a, parce qu’on n’est pas son propre corps (il corpo è quello che si ha, perché non si è il proprio corpo). Parfois, néanmoins, le corps s’échappe et devient un morceau détaché. « Le parlêtre – observe Lacan – adore son corps parce qu’il croit l’avoir. En réalité, il ne l’a pas, mais son corps est sa seule consistance, consistance mentale, bien entendu, car son corps fout le camp à tout instant. » L’individu est ainsi contraint à se renouer au travers d’une invention qui est justement celle du sinthome. Souvenons-nous comment le corps fut pour le même Joyce un autre que soi qui peut tomber comme une pelure, comme dans le célèbre souvenir de la raclée dans Portrait de l’artiste en Jeune Homme. Après l’abandon de la danse par sa fille, Joyce commence à s’intéresser davantage à sa situation et l’encourage à s’adonner au dessin. Il fit ainsi dessiner par Lucia certaines enluminures pour ses publications : ce sont les fameuses lettrines.

Mais dans les deux années qui suivirent les pensées de Lucia devinrent confuses la réduisant presque à un état de panique. Le 4 juillet 1931 fut le jour du mariage de ses parents. Lucia était particulièrement perturbée par cet événement et rétrospectivement se considéra comme une bâtarde. Elle se sépara de ses parents, traversa la Manche et s’installa chez son frère et la femme de ce dernier. Pour ses parents, il s’agissait là d’un enfantillage et ils n’allèrent pas la rejoindre. De retour à Paris, Joyce encouragea Lucia à dessiner de grandes enluminures pour ses poésies qui devaient être insérées dans The Joyce Book de Herbert Hughes. Lucia dessina ainsi les lettrines, lettres enluminées, au mois de novembre 1931, mais Hughes signifia que le livre avait déjà été imprimé. Joyce décida de trouver un autre moyen de les utiliser à ses propres frais, dans la plus grande discrétion afin d’éviter que Lucia ne s’aperçût du subside paternel. Il voulait l’aider à donner un nouveau sens à sa propre identité et espérait qu’elle put retrouver un certain plaisir dans l’art. Néanmoins, Il commença aussi à réaliser pour son plus grand déplaisir qu’il avait peut-être ignoré le chemin que Lucia aurait choisi pour elle-même. En incitant sa fille à dessiner les lettrines, il avait rendu visible le parallèle structural de leur relative position dans la vie, au moins comment existaient dans son inconscient non analysé, « désabonné » comme le dira Lacan à son propos. En dessinant les enluminures pour les travaux de son père génial, en copiant et en magnifiant les mots du « grand » homme, en aucun cas elle ne pouvait pour son propre compte remplacer la danse. La danse avait été pour Lucia une vocation sur le même mode que Joyce avait été appelé à devenir écrivain.

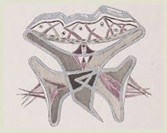

Lucia était connue pour la qualité de sa calligraphie. Les lettrines, belles et peut-être un peu énigmatiques, sont arrivées jusqu’à nous dans toute leur clarté, entourées pourtant de mystère. Créées pour orner la lettre, elles devaient constituer un alphabet, un alphabet décoratif qui arriva jusqu’à la lettre O. le modèle des. Lettrines était le Book of Kells, grand évangile de Saint Colomban, manuscrit illustré du VIIIème siècle.

« Ainsi verra-t-elle que sa vie n’a pas été un fiasco. Elle ne doit pas croire qu’elle se trouve devant un avenir vide », aurait affirmé son père. Il y a un humus du père, un terreau, et il y a une « humanisation », il y a un terreau du dire auquel se réduit le père. Joyce fait dans le Nom du Père, à travers l’art du dire auquel se réduit le père. Il réussit comme artiste et non comme père, bien qu’il y ait une transmission du désir qui ne parvient à empêcher néanmoins ce désordre de la filiation. Les lettrines fonctionnent peut-être comme une suppléance, situant Lucia dans la généalogie de la miniature des lettres en Irlande, en ligne directe avec les miniatures médiévale de Kells. Il ne s’agit pas pour autant d’une vraie écriture, l’écriture, ce ne sont pas de annotations, et sans écriture, il n’y a pas d’effets subjectifs. L’écriture consent à un réarrangement du symptôme. Sinthome est le symptôme transformé dans un processus d’écriture avec un effet sur le nom propre qui amplifie et renverse la conception du symptôme, soulignant son potentiel d’invention et de gestation de l’œuvre.

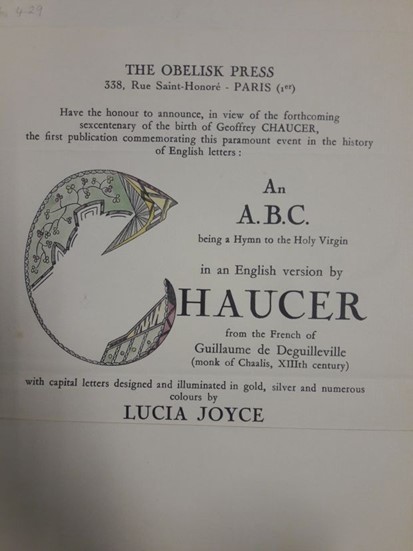

Joyce écrit à Mme Weaver que les enluminures de Lucia étaient plus belles que celles de Matisse pour Ulysses. Lucia arriva jusqu’à la lettre O et son père écrivit à tous (et il fit écrire par Paul Léon et par Pinker) pour voir s’il était possible d’utiliser ces enluminures dans des livres de poésie pour enfants organisés par ordre alphabétique. A la fin, il eut l’idée d’utiliser ces caractères dans Chaucher ABC[9] et deux volumes pour enfants, c’est-à-dire sortis de leur contexte originel, outre l’utilisation dans son volume de poésie Pomes Penyeach[10]. Les lettrines colorent un passage de Finnegans Wake, alors que Lucia est déjà hospitalisée en 1937.

Certains dessins de Lucia furent accueillis dans d’autres publications : la couverture de l’extrait de Finnegans Wake. Dans l’extrait The Mime of Mick, Nick, and the Muggies[11], elle créa en outre deux enluminures or et bleu dans une copie autographe de son père.

Lucia pourrait-elle tenter de lire la lettre par l’image ? (Lucia potrebbe tentare di leggere per immagine la lettera ?)

La lettre est révélée par l’entrelacs du dessin, enluminée, elle s’offre avec la forme de la vision, d’une enluminure singulière. Lucia travaille à l’enluminure de la lettre due son père. Comme une guirlande lumineuse, la lettre se révèle, s’illumine. (Come una luminaria, la lettera si epifanizza). Luciasert le sert et l’illumine. Comme dans l’épiphanie, il y a un nouage entre le réel et le symbolique.

Dans les lettrines, trouve-t-on encore le mouvement de la danse ? Certes, les lettrines ne peuvent-elles pas se substituer à la danse mais dans les lettrines, il y a de la danse. On trouve une configuration similaire entre le vêtement de The Mime of Mick, Nick, and the Muggies et la danse de Margaret Morris, son professeur. (Photo du livre de Carol Loeb Shloss).

Dans la quadrature du cercle, « the circling of square », à laquelle Joyce faisait allusion en référence à Finnegans Wake, se distingue un lien entre la “lettre“ et le “corps“ d’après le célèbre dessin de Léonard Da Vinci sur les canons de la proportion.

La chorégraphie implique-elle un mouvement d’écriture ? Lucia ne poursuit pas dans cette voie qui serait la sienne propre mais se situe dans l’extension du symptôme de son père.

Elle ne continuera pas pour autant sur le chemin du dessin. L’ultime thérapie que Joyce avait imaginée pour elle fut de lui donner 4000 francs pour qu’elle s’achète une fourrure : « parce que je suis convaincu que cela lui fera passer son complexe d’infériorité bien mieux qu’une visite chez un psychanalyste ». Ce ne fut pas une riche parce que peu de temps après Lucia arrêta de dessiner.

Joyce, opérant selon les termes d’une compensation imaginaire, essaya de transmettre à un idéal d’artiste qu’elle-même avait essayé de construire seule avec la danse. Lucia n’accède pas à l’escabeau comme y parvient son père. L’escabeau, c’est la création d’un petit tabouret sur lequel on monte d’après le nouvel imaginaire du Séminaire XXIII. Qu’est-ce que c’est qu’un tabouret ? Une chose par laquelle on devient plus grand en grimpant dessus. Une sublimation et élévation narcissiques réduites à leur plus simple expression. Dans le Séminaire VII, la sublimation est l’élévation de l’objet à la dignité de la Chose. Dns le Séminaire Le Sinthome, il y a une esthétique redimensionnée qui concerne le Beau. Un beau à l’usage des dauphins, un beau qui est beau seulement pour l’artifice. L’artificier (terme joycien dans Portrait) ne répond pas aux critères esthétiques communs, il se fait beau, il se croit beau. C’est la compensation imaginaire dans les œuvres dans lesquelles Stephen, l’ego de Joyce, est présent : Stephen Héro, Le Portrait, l’Ulysse. Pour Lucia, l’opération d’élévation narcissique et de sublimation est quelque chose qui échoue. Peut-être s’agit-il de comprendre comment fonctionne la sublimation chez la femme. C’est une question ouverte.

La psychose de Lucia est une psychose qui se déchaîne. On peut parler de décompensations psychotiques qui coïncident avec des événements de la vie familiale. Le mariage des parents à l’été 1931, le béguin pour Samuel Beckett et le refus de ce dernier, l’anniversaire du père le 2 février 1934. Ce fut ce jour-là le point de non-retour, quand Lucia gâcha la fête d’anniversaire de son père et bâtit sa mère. L’internement fut inévitable.

Il y a la conjonction de certains événements qui coïncident avec le bruit autour de la sortie de la traduction française de l’Ulysse et les débuts de la notoriété paternelle. Lucia était exaspérée par tout cela, et commença par couper les fils du téléphone pour empêcher de dérangement par les appels téléphonique, puis elle déclara avoir été séduite par tous les jeunes admirateurs de son père (qui la crut), et finalement gâcha la fête d’anniversaire et bâtit la mère.

A partir de ces événements, Joyce qui prenait intensément à cœur la tragédie de sa fille mais l’intellectualisait, commença à comprendre la vraie nature de la souffrance de Lucia. Comme l’observe Ellman : « Les causes de la schizophrénie ne sont pas connues, mais l’idée qu’une vie familiale plus régulière aurait pu empêcher ce malheur, s’empara de l’esprit de Joyce. Il ne niait pas sa responsabilité ; l’admettait ouvertement. “Toute étincelle de talent que je possède a été transmise à Lucia”, disait-il amèrement, “et a allumé un feu dans son cerveau”. Il s’identifiait à elle.

Lucia de son côté ne voulut jamais croire à la mort de son père, et quand Nino Frank alla la voir à l’hôpital psychiatrique pour la première fois après la libération de la France, elle s’exclama : « Quel imbécile, que fait-il sous terre ? Quand va-t-il se décider à sortir de là ? Il nous surveille tout le temps !». Peut-être pouvons-nous comprendre, comme l’observait Lacan, que d’être le prolongement du symptôme de son père, cela passait nécessairement par les paroles imposées qui ne cessent de s’imposer.